推進室情報 2008年

生命尊重教育研修会(多摩動物公園にて)

今年は、市内にある多摩動物公園の開園50周年です。

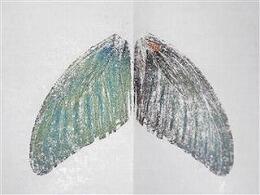

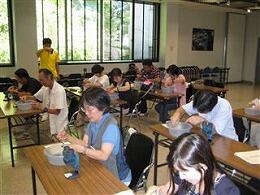

多摩動物公園の方にお願いして毎年行っている「生命尊重教育研修会」は今年で5回目、先週の8月7日に実施されました。昨年度までは動物観察と同時に飼育活動体験を実施していましたが、今年は50周年にちなんだ内容の研修です。午前中は動物園の歴史についての講義。午後は多摩動物公園ならではの昆虫館の観察とチョウの鱗粉を取る実習です。

◆以下、受講した先生の感想です。

◇「知らないものは愛せない。知らないものは見えない。」というお話に感銘を受けました。

午後の研修では「昆虫大嫌い」だった自分が「昆虫大好きになれそう」に変わりました。

チョウとコオロギに関しては愛が芽生えました。まずは、2学期に今日の体験を子ども達に

知らせたいと思います。チョウの鱗粉の秘密やしぐさを十分に知らせ、できたら見せて10

月の遠足を「見るだけ」に終わらせないようにしたいと思います。また、校内の先生方に

も今日の内容を伝え、みんなで昆虫が好きになれるようにしていきたいです。

◇ 動物園の歴史のお話に感動しました。動物園が生息地の保全や稀少動物の保護をしているこ

とを初めて知りました。生命尊重という点において、動物園で動物を見せるだけでなく絶

滅の危機にある動物の保護にも努力していることを伝えたいと思います。また、2学期の秋

の生き物の学習では、今日学んだ虫のさわり方を指導し、傷つけたり殺してしまったりす

ることなく観察できるようにしたいと思います。

◇ 温室内で、チョウのいろいろなしぐさを観察できました。

また、鱗粉を顕微鏡で観察し、水をかけ防水の役目を果たしていることを調べることがで

きました。是非、理科(中学校)の動物の学習で昆虫の実習等を取り入れたいと思います。

また、今回の観察実習を生物学習の動機づけに活用していきたいと考えています。

セミの大合唱

夜通しセミの大合唱が続いています。

今夜は月齢14。月のスポットライトをあびて、セミの声も一段と大きく・・・

道徳の授業の組み立てを考える

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「道徳教育の充実」を実施しました。(7月31日)

◆午前中は、優れた実践をもつ市内の2人の教諭(東光寺小学校 堀竹蝶子教諭、平山中学校

池本ユウ子教諭)の実践発表を通して、新学習指導要領に向けた道徳教育について考える内

容です。午後は、いのちの電話の古川幸先生(元 日野市の中学校のスクールカウンセ

ラー)にお話しいただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇午前中は、新学習指導要領改訂のポイントが明確になり、また、道徳教育の課題と配慮すべ

き点について学ぶことができ、参考になりました。新学習指導要領を踏まえた学習指導案や

資料も示していただいたのでありがたかったです。中学校の事例は、プレゼンテーションの

スライドを見ながら、どんな授業をしているのかが具体的にわかり、小・中連携の観点から

も参考になりました。本日学んだ3つのポイント「問題意識を大切にした学習にすること、

共感的追究を広げる学習にすること、多様な価値観が生きた学習にすること」を常に確認し

ながら、「ねらい」と「身に付けさせたい心」を明確にして、授業の組み立てを考えていき

たいと思います。21年度の教育課程の編成について、夏季休業中に考えたいと思います。

◇午後の講師の先生のお話は大変わかりやすく参考になりました。自己分析させていただきた

り、それをもとに今後のことを考えさせていただいたり、振り返りの時間をもつことがで

き、本当にありがたかったです。受講した皆さんのそれぞれの価値観も聞かせていただき、

なるほどと思うことが多々ありました。それら一つ一つに丁寧にコメントされる先生の姿勢

にも学ばされました。意見を言うこと、注意をすること一つにしても、言い方、表現の仕方

はたくさんあります。もっと自分をトレーニングしていく必要を感じました。

生涯にわたって古典を親む生徒を育てる

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「伝統や文化に関する教育の充実(中学校国語科教

員対象)」を実施しました。(8月1日)新学習指導要領の国語科では古典が重視されまし

た。小・中学校ともに〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が新設されていま

す。その概要は、小学校第5・6学年で「古典について解説した文章を読み、昔の人のもの

の見方や感じ方を知ること」、中学校第1学年で「古典の世界に触れること」、第2学年で

「古典の世界を楽しむこと」、第3学年で「古典を読み,その世界に親しむこと」となってい

ます。

◆新学習指導要領での古典の扱い、古典に関する教材と指導のポイントについて、

信州大学の西一夫先生に講義していただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇古典を教育する目的や実際の指導方法など普段から疑問に思っているポイントを的確に教え

ていただき、大変参考になりました。講義の中で、祇園精舎の鐘や五行思想のお話も興味深

く聞かせていただきました。少人数の講義で、あてられたりしてヒヤヒヤしましたが、久し

ぶりに大学生に戻ったような感覚で楽しく有意義な時間を過ごさせていただきました。昔自

分が受けた「原文尊重」の授業が変わりつつあることに一抹の寂しさも感じますが、まず古

典を「楽しむ」「親しむ」様な授業づくりを目指して今後工夫していきたいと思います。教

材研究をもっとせねば!指導書はあまり使ってはだめですね。図書館に通って文献を調べて

いた初心に戻りたいと思っています。

◇久しぶりに大学の先生の授業を受ける事ができ、とても有意義かつ楽しい時間でした。子ど

もたちは文学を楽しむというよりは「答え」しかも「正答」を求めたがります。国語は「正

答」の先にある「感覚」をとぎすます教科だと思います。「正答」を知った上で楽しいと感

じさせることができたら良いなあと常々思っていますがなかなかうまくいきません。本日の

講義の中に出てきた五行思想ですが、子どもたちの好きな漫画でも多用されています。子ど

もたちが普段から親しんでいる古典の知識から古典を学問として楽しめるような授業ができ

るように頑張ります。今後は、教材研究で「いかに子どもたちの生活とつなげられるか」に

重点を置いていきたいと思います。

◇新学習指導要領においての言語力の育成に関することが詳しくわかりました。国語科におけ

る古典の教育の重要性を感じ、より深い教材研究が必要であると感じました。方角や色と

いった知識が学習を広げ、現代の我々の生活にどうつなげていけるかが大切であるとわか

り、生涯にわたって古典を親しんでくれる生徒を育てられたらいいと思いました。日本語の

口頭言語と書記言語のこともお話の中で関係が少し見え、国語教育の奥深さや楽しさ、可能

性の広がりを感じることができました。また、今後のために、旧暦についての勉強をし、生

徒たちに教科書教材+αを与えられるようにしたいと思います。

英語活動は担任が中心となって

新学習指導要領に対応した教育課題研修「英語活動(小学校段階における外国語活動)」を実施しました。(8月7日)英語活動(外国語活動)は、小学校高学年で、総合的な学習の時間とは別に週1コマ程度実施することになります。ただし、教科としてのは位置付けではありません。ねらいは、英語(外国語)を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、英語(外国語)の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことです。

|  |

| 英語活動の研修会の講師は、さいたま市立 大谷口小学校の荒木大輔先生です。 荒木先生は、小学校英語活動の大家である 渡邉寛治先生の教えを受けられ、実践家としての第一人者でいらっしゃいます。 | 午後は演習です。いくつかコミュ二ヶーション活動を実際にやってみました。 これは、Head,shoulders,kneedsand Toes(体の名称)のシーンです。 楽しみながら取り組みました。 |

★受講した先生方の感想です。

◇英語活動が導入されることになった背景、学校での英語活動の目標や指導計画の立て方、担

任の役割など、先行して実践研修を進められてきたお立場から分りやすく教えていただきま

した。午後は、実際にゲーム他コミュニケーション活動を教えていただき、授業のイメージ

がつかめました。今までALT主体の授業でしたが、担任が中心となって作成する授業に改善

していきたいと思います。

◇なぜ、小学校で英語が必要なのか、どのようなことを目標にして進めていけばよいか等がよ

くわかりました。理論が理解できたので、その上で新学習指導要領や研修ガイドブックなど

を改めて読み、目標を頭にしっかり入れて取り組んでいきたいと思いました。紹介していた

だいたゲームなどは自分でもやってみることができそうです。子どもの知的好奇心を満たす

活動、伝え合うことの大切さ等を生かした活動を工夫していきたいと思います。今日のお話

で「子どもが明るくなった」「雰囲気がよくなった」という変容が見られたら成功なのだと

知り、楽しみになってきました。自分でも楽しみながら明るく元気に指導していきたいで

す。

◇以下の疑問点が理解できました。

・なぜ小学校に英語活動が必要か。

・指導すべき内容について(資質を重視するということ)

・実際に学習の流れと担任の役割について(今までALTに丸投げの状態でしたが、授業を進

めるのはあくまでも担任であり、区切りの指揮をとるのも担任であることが大切)

現場の実際に英語活動を推進されている先生の話を聞けたので、大変参考になりありがた

かったです。今日の研修を生かして授業作りを工夫していこうと思います。