推進室情報 2008年

授業のねらいに合わせて効果的に使えたら・・・

夏季ICT活用教育研修7日目。

「児童・生徒の活用 授業中の提示(プレゼンテーションソフト)」の研修です。

ICT活用指導力B-1,2,3,4 C-2,3

プレゼンテーションソフトを活用して教材を作成し、授業を組み立てる研修会です。

研修会の後半は自作の教材を提示しながらミニ授業を行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇午前中は、プレゼンテーションソフトの基本操作を学びました。

大学の頃に、あまりプレゼンテーションソフトを使用していなかった為、とても勉強になり

ました。又、明日から初任者研修もあるため、事前にプレゼンテーションソフトを学ぶこと

ができ、明日から使用できると思うと今からワクワクしています。午後は、プレゼンテー

ションソフトを用いた授業準備をしました。午前中の丁寧な説明のおかげで、午後は十分に

活用することができました。私自身、着実な成果がみられた1日でした。

◇これまで、プレゼンテーションソフトは一応説明書は読んだものの、なんとなく使っていた

ので、今回この研修で、どんな機能があるかがわかって大変勉強になりました。また、e-黒

板を利用した発表で、他の先生方のプレゼンテーションを見て、「こういう使い方があるん

だな。」という発見があったことと、同時に、まだまだ奥が深いプレゼンテーションソフト

であることを実感し、ますます興味がもてました。今後も、授業で活用しながらレベルアッ

プしていきたいと思います。

◇市内の様々な先生方の様々の教科のプレゼンテーションソフト教材を見ることができ、それ

ぞれの工夫におどろきました。子どもでなくとも、おもわず見入ってしまうような効果を用

いたり、シンプルでも理解しやすい表示方法であったり、すぐにでも実践してみたくなるも

のばかりでした。プレゼンテーションソフトのテンポよい表示や、効果音、アニメーション

などの機能を、授業のねらいに合わせて効果的に使えたら良いと思います。

◇プレゼンテーションソフトの使い方を分かりやすく説明していただき、疑問点は、担当の方

にアドバイスをもらって解決できました。2学期からの授業に活用できる教材を作成でき

て、充実した研修会になったと思います。児童がより深く理解するために、児童が操作しな

がら進める教材について、もっと研究、開発していきたいです。

「児童・生徒の活用 授業中の提示(プレゼンテーションソフト)」の研修です。

ICT活用指導力B-1,2,3,4 C-2,3

プレゼンテーションソフトを活用して教材を作成し、授業を組み立てる研修会です。

研修会の後半は自作の教材を提示しながらミニ授業を行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇午前中は、プレゼンテーションソフトの基本操作を学びました。

大学の頃に、あまりプレゼンテーションソフトを使用していなかった為、とても勉強になり

ました。又、明日から初任者研修もあるため、事前にプレゼンテーションソフトを学ぶこと

ができ、明日から使用できると思うと今からワクワクしています。午後は、プレゼンテー

ションソフトを用いた授業準備をしました。午前中の丁寧な説明のおかげで、午後は十分に

活用することができました。私自身、着実な成果がみられた1日でした。

◇これまで、プレゼンテーションソフトは一応説明書は読んだものの、なんとなく使っていた

ので、今回この研修で、どんな機能があるかがわかって大変勉強になりました。また、e-黒

板を利用した発表で、他の先生方のプレゼンテーションを見て、「こういう使い方があるん

だな。」という発見があったことと、同時に、まだまだ奥が深いプレゼンテーションソフト

であることを実感し、ますます興味がもてました。今後も、授業で活用しながらレベルアッ

プしていきたいと思います。

◇市内の様々な先生方の様々の教科のプレゼンテーションソフト教材を見ることができ、それ

ぞれの工夫におどろきました。子どもでなくとも、おもわず見入ってしまうような効果を用

いたり、シンプルでも理解しやすい表示方法であったり、すぐにでも実践してみたくなるも

のばかりでした。プレゼンテーションソフトのテンポよい表示や、効果音、アニメーション

などの機能を、授業のねらいに合わせて効果的に使えたら良いと思います。

◇プレゼンテーションソフトの使い方を分かりやすく説明していただき、疑問点は、担当の方

にアドバイスをもらって解決できました。2学期からの授業に活用できる教材を作成でき

て、充実した研修会になったと思います。児童がより深く理解するために、児童が操作しな

がら進める教材について、もっと研究、開発していきたいです。

日野のすばらしい自然を誇りに思う

新学習指導要領に対応した教育課題研修「環境教育(社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項)」を実施しました。

暑い一日でしたが、日野市環境情報センターの杉浦忠機さんを講師に、日野の自然を探索しました。午前中は高幡不動境内付近を歩き、雑木林や丘陵の植物をウオッチング、午後は浅川の水辺で水生生物のウオッチングを行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇日野の自然がこんなに豊かなことを改めて知りました。日野市には台地や様々な地形と生物

の多様性があることがわかりました。他に誇れるものです。今後は子ども達をもっと野外に

連れ出す機会をもっと増やそうと思いました。

◇日野市はすばらしい自然と同時に素晴らしい施設や人材に恵まれていることを知り、心強く

思いました。子ども時代の体験が環境に目を向ける第一歩になると思うので、専門家の方に

ご指導いただきながら、2学期の生活科で取り組んでいきます。

◇植物の名前と特徴をたくさん教えていただき、興味深く聞きました。身の回りの雑草や雑木

林にも名前や由来がわかると親しみがわくものだなと思いました。水生生物の種類で水のき

れいさがわかるという話にも興味をもちました。思っていたよりもたくさんの生物がいて、

川にもぐっと親しみがわき、この美しい自然を守りたいという気持ちになりました。

◇今までは植物や生物の知識が全く無かったので困ることばかりでした。今日の研修で、植物

の特徴や見分け方、観察の仕方、名称の由来を知り、興味深くなりました。特に、モテない

鳥の話や蝶道については、中学生にもわかりやすく、すぐにでも話してあげられると思いま

した。2学期は、総合的な学習の時間で、1年生に日野市の自然について学ばせます。今日の

資料や知識を活用できたらと思います。

暑い一日でしたが、日野市環境情報センターの杉浦忠機さんを講師に、日野の自然を探索しました。午前中は高幡不動境内付近を歩き、雑木林や丘陵の植物をウオッチング、午後は浅川の水辺で水生生物のウオッチングを行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇日野の自然がこんなに豊かなことを改めて知りました。日野市には台地や様々な地形と生物

の多様性があることがわかりました。他に誇れるものです。今後は子ども達をもっと野外に

連れ出す機会をもっと増やそうと思いました。

◇日野市はすばらしい自然と同時に素晴らしい施設や人材に恵まれていることを知り、心強く

思いました。子ども時代の体験が環境に目を向ける第一歩になると思うので、専門家の方に

ご指導いただきながら、2学期の生活科で取り組んでいきます。

◇植物の名前と特徴をたくさん教えていただき、興味深く聞きました。身の回りの雑草や雑木

林にも名前や由来がわかると親しみがわくものだなと思いました。水生生物の種類で水のき

れいさがわかるという話にも興味をもちました。思っていたよりもたくさんの生物がいて、

川にもぐっと親しみがわき、この美しい自然を守りたいという気持ちになりました。

◇今までは植物や生物の知識が全く無かったので困ることばかりでした。今日の研修で、植物

の特徴や見分け方、観察の仕方、名称の由来を知り、興味深くなりました。特に、モテない

鳥の話や蝶道については、中学生にもわかりやすく、すぐにでも話してあげられると思いま

した。2学期は、総合的な学習の時間で、1年生に日野市の自然について学ばせます。今日の

資料や知識を活用できたらと思います。

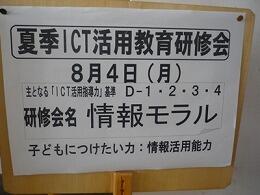

悪意のある道具にしないために

夏季ICT活用教育研修6日目。

「情報モラル」の研修です。ICT活用指導力D-1,2,3,4

小・中学校全校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。

研修会中に放映されたNHK教育「ネットいじめに向き合うために」も視聴しました。

◆受講した先生の感想です。

◇30歳以上の大人は、インターネットや携帯電話のなかった時代を知っているため、「情報

を外界に発信すること」「外界の情報を受け取ること」への慎重さがある程度ありますが、

子ども達は生まれたときからコンピュータや携帯電話が身近にあったので疑いなく使ってい

るような気がします。機械は便利なものですが、それを使うのはあくまでも人間であり、そ

の使う相手側の人間の気持ちしだいで悪意ある道具になったり、知識無く使うと思いかけず

加害者になってしまうことを再認識させるため、情報モラル教育が必要であると改めて気づ

かされました。

◇中学校の先生や他校の先生、保健室の先生と、現場の現状を交えて話を聞くことができたの

で、とても勉強になりました。現状は、子ども達の方が先に行っていて、大人の方がついて

いっていないことがよくわかりました。この教材が学校に導入されていることが知っていま

したので、2学期は実際の児童の様子を考えながら積極的に活用していこうと思います。保

護者会でも使えると思います。

「情報モラル」の研修です。ICT活用指導力D-1,2,3,4

小・中学校全校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。

研修会中に放映されたNHK教育「ネットいじめに向き合うために」も視聴しました。

|  |

| 子ども達の現状についての話し合い | 「Net モラル」教材研究 |

| |

| ミニ授業の発表 |

◇30歳以上の大人は、インターネットや携帯電話のなかった時代を知っているため、「情報

を外界に発信すること」「外界の情報を受け取ること」への慎重さがある程度ありますが、

子ども達は生まれたときからコンピュータや携帯電話が身近にあったので疑いなく使ってい

るような気がします。機械は便利なものですが、それを使うのはあくまでも人間であり、そ

の使う相手側の人間の気持ちしだいで悪意ある道具になったり、知識無く使うと思いかけず

加害者になってしまうことを再認識させるため、情報モラル教育が必要であると改めて気づ

かされました。

◇中学校の先生や他校の先生、保健室の先生と、現場の現状を交えて話を聞くことができたの

で、とても勉強になりました。現状は、子ども達の方が先に行っていて、大人の方がついて

いっていないことがよくわかりました。この教材が学校に導入されていることが知っていま

したので、2学期は実際の児童の様子を考えながら積極的に活用していこうと思います。保

護者会でも使えると思います。

Innovative Teachers Day 2008

本日、学校のICT化と効果的な活用を考えるイベントが東京ミッドタウンで開かれました。

このイベントは今回で3回目だそうです。

5月早々に、文部科学省の参与を務めておられる小泉教授が推進室を訪問された際、このイベントへの参加を依頼されました。

日野市は2つのセッションに、パネリストとして登壇しました。

下の画像は、応援に駆けつけてくれたICTサポートスタップが撮影し、送ってくれたものです。

セッション

「学校の情報システム管理について~簡単に安全に運用するにはどうするべきか~」

村田企画調整課長がパネリストとして登壇。

セッション「教育CIOの役割を考える~ICT活用を根付かせる体制作り~」

推進室長がパネリストとして登壇。

このイベントは今回で3回目だそうです。

5月早々に、文部科学省の参与を務めておられる小泉教授が推進室を訪問された際、このイベントへの参加を依頼されました。

日野市は2つのセッションに、パネリストとして登壇しました。

下の画像は、応援に駆けつけてくれたICTサポートスタップが撮影し、送ってくれたものです。

セッション

「学校の情報システム管理について~簡単に安全に運用するにはどうするべきか~」

村田企画調整課長がパネリストとして登壇。

セッション「教育CIOの役割を考える~ICT活用を根付かせる体制作り~」

推進室長がパネリストとして登壇。

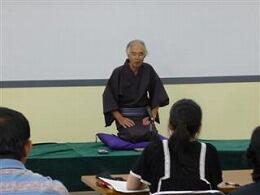

古典(落語)に学ぶ

新学習指導要領に対応した教育課題研修「伝統や文化に関する教育の充実」を実施しました。

今日の研修のテーマは“古典(落語)に学ぶ”です。

講師として噺家にきていただきました。

前半は落語について語っていただき、後半は実際に落語三席を講演していただきました。

◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな ◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな

今日の研修のテーマは“古典(落語)に学ぶ”です。

講師として噺家にきていただきました。

前半は落語について語っていただき、後半は実際に落語三席を講演していただきました。

◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな ◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな