推進室情報 2008年

日野のまちが好きになりました

今日は、「郷土教育」の研修会を実施しました。教育センターの調査研究「郷土教育研究」の研究委員会と合同の研修会です。

講師を務めて下さったのは日野一小の小杉校長先生と日野四小の小坂教諭です。

日野台地南部の崖線下から湧き出している中央図書館下湧水群は、東京都の名湧水の一つです。ここから豊田用水に沿って受講者全員で歩きました。最後は浅川に合流です。

七生中学校の自噴井戸にも寄りました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

◆受講者の先生の感想です。

◇用水を見て、日野にはまだこんなに美しい水があるのか、こんなに豊かな場所があるのかと

驚きました。子ども達の心のよりどころとなるふるさと意識を育むことで、地域だけでなく

周囲の人も大切にする思いやりの心も育つのだと思います。授業を通してそのような心を育

てられるよう自分自身も学んでいきたいです。今日のフィールドワークで私も日野のまちが

好きになりました。

◇普段はまず学べない夏休みならではの貴重な研修でした。日野市の自然を守っていこうとす

る市民グループやボランティアの方々の姿勢もわかりました。子ども達に日野市のすばらし

さを伝えていきたいと思います。住んでいる場所を知り、誇りをもてるということはとても

大切なことだと思いました。

◇先人達が水を大切にして無駄のない利用をしていた工夫に頭の下がる思いです。子ども達に

地域を知り、用水によって豊かな他を広げ、稲作が行われてきたことを理解させ、用水を大

切にする心を育てたいと思います。また、豊田に寺小屋から始まった学校を開き、教育の大

切さを感じて力を注がれてきた地域の方々に感謝です。

◇湧水を地域がどのように生かしてきたか、地域上、歴史上の視点で理解できたのが成果でし

た。地域学習は、郷土教育研究を進めている方の実践を紹介する野が最も効果的であると言

うことが実感です。今日の研修を通して、地域学習及び東京都の学習の導入として「豊田用

水」が取り上げられると考えています。

◇初めて豊田用水を歩き、清流の街、日野市の特色を知ることができました。この環境が今後

も残っていくと良いと思います。実際の授業で、教材として活用していきたいと思います。

今日は、その手法が学べました。

◇今まで知っているようで知らないことがたくさんありました。豊田用水の豊かさと人々の智

恵について学びました。3・4年生の社会科はもちろん、理科や総合的な学習の時間で生か

していきます。知識だけではなく、身近な体験から出発し、日野の子どもでなければ味わえ

ない学習がしてみたいと思います。

講師を務めて下さったのは日野一小の小杉校長先生と日野四小の小坂教諭です。

日野台地南部の崖線下から湧き出している中央図書館下湧水群は、東京都の名湧水の一つです。ここから豊田用水に沿って受講者全員で歩きました。最後は浅川に合流です。

七生中学校の自噴井戸にも寄りました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

◆受講者の先生の感想です。

◇用水を見て、日野にはまだこんなに美しい水があるのか、こんなに豊かな場所があるのかと

驚きました。子ども達の心のよりどころとなるふるさと意識を育むことで、地域だけでなく

周囲の人も大切にする思いやりの心も育つのだと思います。授業を通してそのような心を育

てられるよう自分自身も学んでいきたいです。今日のフィールドワークで私も日野のまちが

好きになりました。

◇普段はまず学べない夏休みならではの貴重な研修でした。日野市の自然を守っていこうとす

る市民グループやボランティアの方々の姿勢もわかりました。子ども達に日野市のすばらし

さを伝えていきたいと思います。住んでいる場所を知り、誇りをもてるということはとても

大切なことだと思いました。

◇先人達が水を大切にして無駄のない利用をしていた工夫に頭の下がる思いです。子ども達に

地域を知り、用水によって豊かな他を広げ、稲作が行われてきたことを理解させ、用水を大

切にする心を育てたいと思います。また、豊田に寺小屋から始まった学校を開き、教育の大

切さを感じて力を注がれてきた地域の方々に感謝です。

◇湧水を地域がどのように生かしてきたか、地域上、歴史上の視点で理解できたのが成果でし

た。地域学習は、郷土教育研究を進めている方の実践を紹介する野が最も効果的であると言

うことが実感です。今日の研修を通して、地域学習及び東京都の学習の導入として「豊田用

水」が取り上げられると考えています。

◇初めて豊田用水を歩き、清流の街、日野市の特色を知ることができました。この環境が今後

も残っていくと良いと思います。実際の授業で、教材として活用していきたいと思います。

今日は、その手法が学べました。

◇今まで知っているようで知らないことがたくさんありました。豊田用水の豊かさと人々の智

恵について学びました。3・4年生の社会科はもちろん、理科や総合的な学習の時間で生か

していきます。知識だけではなく、身近な体験から出発し、日野の子どもでなければ味わえ

ない学習がしてみたいと思います。

自信がつきました

夏季ICT活用教育研修4日目。

今日は、「ICT活用授業相談」です。

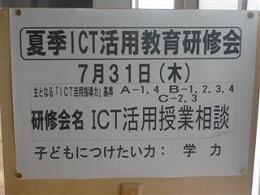

先生方の授業のニーズに合わせた、ICT活用授業の相談に応じ、授業案の作成を支援するという内容です。日頃からメディアコーディネータが要請に応じて学校に出向き、実施していることですが、今日は一日かけてじっくり取り組んでいただきました。受講者は4名でしたので、マンツーマンで実施することができました。

4名の先生全員が、作成した教材等を使って2学期に実施するミニ授業を行い、互いに相互評価も行いました。

「一日があっという間に終わりました。」

「最後に互いの授業を見合うことができ、アイディアを交換できて良かったです。」

「ICTの活用は教材研究があってこそだと感じました。」

「自信がつきました。」という感想をいただきました。

今日は、「ICT活用授業相談」です。

先生方の授業のニーズに合わせた、ICT活用授業の相談に応じ、授業案の作成を支援するという内容です。日頃からメディアコーディネータが要請に応じて学校に出向き、実施していることですが、今日は一日かけてじっくり取り組んでいただきました。受講者は4名でしたので、マンツーマンで実施することができました。

4名の先生全員が、作成した教材等を使って2学期に実施するミニ授業を行い、互いに相互評価も行いました。

「一日があっという間に終わりました。」

「最後に互いの授業を見合うことができ、アイディアを交換できて良かったです。」

「ICTの活用は教材研究があってこそだと感じました。」

「自信がつきました。」という感想をいただきました。

|  |

| 小学校第2学年 生活科 「秋、ドングリを見つけよう」 | 小学校第3学年 算数 「グラフ」 |

|  |

| 小学校第3学年 算数 「グラフ」 | 小学校特別支援学級第4・5学年 算数 「時計の見かた」 |

マナーの奥深さを知る

本日は初任者研修でした。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

| 20080730-6.jpg お辞儀の仕方。 上体を腰から倒す。 背中45° 会釈も立ち止まってした方がきれい。 |

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

個に応じた指導を充実させるために

夏季ICT活用教育研修3日目。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

日野市の先生大活躍

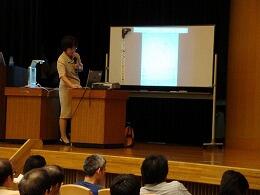

日野市の先生が都内で活躍しています。

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」