推進室情報 2008年

児童・生徒の「話す力」「聞く力」を育てるために

新学習指導要領に対応した教育課題研修「言語活動の充実」を実施しました。

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

教師のアイディアと発想が授業を楽しくする

新学習指導要領に対応した教育課題研修「理数教育の充実」を実施しました。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

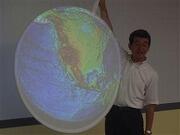

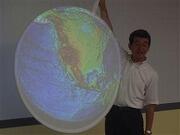

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

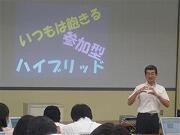

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

夏の夕方の芸術

暑い一日が終わろうとしているひととき。

庁舎から見える夕方の空は、ちょっとした芸術。

刻一刻と空の表情が変わっていきます・・・

午後6時55分 午後7時5分 午後7時15分

庁舎から見える夕方の空は、ちょっとした芸術。

刻一刻と空の表情が変わっていきます・・・

午後6時55分 午後7時5分 午後7時15分

アカデミックなまち 日野

日野市の大イベント「よさこい祭」が開催され、にぎやかな音楽が流れていた昨日の午後。庁内5階の会議室では、勉強会が行われていました。

ひの市民大学専門教養学部前期の「文化を読み取る視点」というテーマの講座です。

昨日は3回シリーズの最終回でした。

「受講者は年配の方も多くいらっしゃいますが、皆さん、(大学の学生より)非常に熱心です。講義を熱心に聴き、講義後もすぐにお帰りにならず、積極的に質問されます。」

と、講師の社会教育委員の荻野治雄先生。

ひの市民大学専門教養学部前期の「文化を読み取る視点」というテーマの講座です。

昨日は3回シリーズの最終回でした。

「受講者は年配の方も多くいらっしゃいますが、皆さん、(大学の学生より)非常に熱心です。講義を熱心に聴き、講義後もすぐにお帰りにならず、積極的に質問されます。」

と、講師の社会教育委員の荻野治雄先生。

日野の熱い夏

本日と明日の2日間、第8回 ひのよさこい祭が開かれています。

今年は49チーム(連)が参加し、1000名を越える踊り子さんが参加するということです。午後は、途中にわか雨に悩まされながらも、市役所前の中央公園で、各チーム(連)の演舞が披露されました。このあと、本日夜と、明日は、日野、高幡、多摩平各地商店街で「流し踊り」が行われます。

結成4年目の日野市役所連「誠楽」も大活躍でした。5月から週に2回、業務終了後2時間の練習を重ねてきました。 「市民の皆様に日頃の感謝とおもてなしの心をこめて踊りました!」

今年は49チーム(連)が参加し、1000名を越える踊り子さんが参加するということです。午後は、途中にわか雨に悩まされながらも、市役所前の中央公園で、各チーム(連)の演舞が披露されました。このあと、本日夜と、明日は、日野、高幡、多摩平各地商店街で「流し踊り」が行われます。

結成4年目の日野市役所連「誠楽」も大活躍でした。5月から週に2回、業務終了後2時間の練習を重ねてきました。 「市民の皆様に日頃の感謝とおもてなしの心をこめて踊りました!」