推進室情報 2008年

水潤うまち 日野

本日1学期が終了しました。

いよいよ明日からは、子ども達が楽しみにしている夏休みです。

夏休みのスタートに合わせて、梅雨も明けそうです。

午後からはあっという間に空が曇り、大雨となりました。

梅雨明けを目前にした大雨です。

豊かな日野の水源も潤っています。

◆日野市内には180カ所ほどの湧水地点が確認されています。都内でも湧水に恵まれた地域の一つです。また、日野はかつて、東京の穀倉地帯と呼ばれ、江戸時代に多摩川・浅川からひかれた農業用水路が今も市内を網の目のように流れており、

これら水路の長さは118キロにも及ぶということです。

向島用水親水路・向島緑地

用水路沿いにある全長約500mの遊歩道には雑木林が植裁されており、途中には水車やあずまやがあります。遊びや魚取りも楽しめます。カワセミを見つけることができます。

黒川清流公園湧水群

日野を代表する湧水群で、多くの水生生物や鳥類が生息する貴重な場所です。

道路沿いの水路部分は親水公園として子ども達の遊び場にもなっています。

いよいよ明日からは、子ども達が楽しみにしている夏休みです。

夏休みのスタートに合わせて、梅雨も明けそうです。

午後からはあっという間に空が曇り、大雨となりました。

梅雨明けを目前にした大雨です。

豊かな日野の水源も潤っています。

◆日野市内には180カ所ほどの湧水地点が確認されています。都内でも湧水に恵まれた地域の一つです。また、日野はかつて、東京の穀倉地帯と呼ばれ、江戸時代に多摩川・浅川からひかれた農業用水路が今も市内を網の目のように流れており、

これら水路の長さは118キロにも及ぶということです。

向島用水親水路・向島緑地

用水路沿いにある全長約500mの遊歩道には雑木林が植裁されており、途中には水車やあずまやがあります。遊びや魚取りも楽しめます。カワセミを見つけることができます。

黒川清流公園湧水群

日野を代表する湧水群で、多くの水生生物や鳥類が生息する貴重な場所です。

道路沿いの水路部分は親水公園として子ども達の遊び場にもなっています。

感動体験(理科ねっとわーくを活用した授業 その2)

◆本日、日野第七小学校では、3つの学年で理科ねっとわーくを活用した授業が行われました。

|  |

| 第2学年生活科「タンポポ」 ICT活用指導力Bー3・4 国語の学習(単元「たんぽぽのちえ」)と生活科でのタンポポの観察活動のまとめとして、タンポポの育つ様子をデジタルコンテンツで確認しました。 子ども達は高速映像に感動し、手を広げて一緒に成長の様子を演じています。 また、タンポポの成長についてより理解を深めるために、デジタルコンテンツを加工し、 パワーポイントの教材として児童に提示しながら学習を振り返りました。 | |

|  |

| 第3学年理科「風で動くおもちゃ」 ICT活用指導力Bー1・3 新学習指導要領の新規単元の学習内容です。 導入で、「どうしてとぶのかな」と子ども達に興味をもたせるために、 生物の飛行に関するデジタルコンテンツを活用しました。 また、風の力が強いことを実感させるために、台風接近時の映像を利用しました。 さらに、風の力を利用している実例として 風力発電のデジタルコンテンツも提示しました。 | |

|  |

| 第5学年理科「たんじょうのふしぎ」 ICT活用指導力Bー4 人の成長や誕生について学習してきたことをまとめる際に、デジタルコンテンツを活用しました。子どもたちは、課題解決学習の段階で、資料や写真は活用してきましたが、 実物の映像を見るのは初めてです。戸惑いながらも、生命の神秘さに感動していました。 | |

「ふしぎ!」(理科ねっとわーくを活用した授業 その1)

今年度は、理科の授業を充実させることを目指して、各学校で理科ねっとわーくを活用した授業が行われています。

◆以下は、7月2日に行った潤徳小学校の学校課訪問での研究授業です。

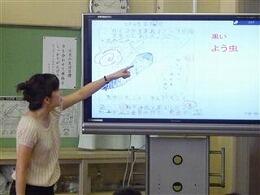

第3学年理科「カイコを育てよう」 ICT活用指導力Bー3・4

一人一匹カイコを飼育してきて、様々な発見をし、疑問をもっている子ども達。

子ども達の共通した疑問を解決するために、理科ねっとわーくのコンテンツが活用

されました。 実物観察を補完する活用方法です。

自分の飼っているカイコが、たくさんのクワの葉を食べてどんどん成長し、いつの間にか全く違う姿になっています。

実物を見て、デジタルコンテンツで確かめて、生命の不思議さを感じた子ども達でした。

◆以下は、7月2日に行った潤徳小学校の学校課訪問での研究授業です。

第3学年理科「カイコを育てよう」 ICT活用指導力Bー3・4

一人一匹カイコを飼育してきて、様々な発見をし、疑問をもっている子ども達。

子ども達の共通した疑問を解決するために、理科ねっとわーくのコンテンツが活用

されました。 実物観察を補完する活用方法です。

|  |

| 今までのカイコの成長の様子を記録した画像や友達の観察カードを見ながら、 飼育活動を振り返っています。 今の子ども達の一番の関心は、まゆの中でさなぎになったカイコ。 「まゆの中でどうしているんだろう・・・」という疑問をもっています。 | |

|  |

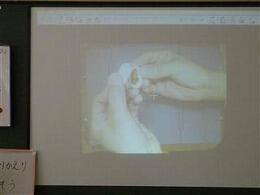

| 「確かめてみましょう。」とまゆの中を開く瞬間を、 手元を拡大しながら見せています(左画像)。 歓声をあげながらじっと画面を見つめる子ども達。 「小さいからよくわからない。もっとよく見たい!」という子ども達の声に答えて、 「では、大きくして詳しく見てみましょう。」と、 理科ねっとわーくのコンテンツを提示(右画像)。 いろいろな角度から見せています。 「へえ。幼虫の時よりも縮んだんだね。」 「すごいな。かたいパンみたいだね。こんな形になってじっとしているんだね。」 「いつカイコガになるのかな。」 | |

自分の飼っているカイコが、たくさんのクワの葉を食べてどんどん成長し、いつの間にか全く違う姿になっています。

実物を見て、デジタルコンテンツで確かめて、生命の不思議さを感じた子ども達でした。

校務支援システムで通知表作成

昨年度は、市内の小・中学校モデル校4校で、校務支援システムの成績管理機能を活用した通知表を作成してきました。すんなりとうまくいったわけではなく、評価基準の設定など機能の活用をマスターするために教務主任(主幹教諭)が中心となって試行錯誤しながらの挑戦でした。システム面においてもまだ完全ではなかったので、不具合も発見され、その都度、開発者に改修をお願いしてきました。また、より使いやすくするための機能改善も受け入れてもらいました。成績管理機能は、いわば日野市のモデル校が中心となって開発者と作り上げてきたわけです。

1年たった今、校内のマネジメントを図ってきたモデル校4校の教務主任は、みんなこう言っています。「最初は大変です。必ず山を乗り越えなければなりません。1年目は相当な覚悟が必要です。1年前に比べて今年はとても楽になりました。余裕があります。

出欠や子どもの良さなどの記録を日々続けていくことさえしっかりやっておけばちっともあわてることはありません。年度末には自然に要録ができあがっているという状況になります。」

今年から中学校では、8校が全校そろって校務支援システムによる通知表作成を行っています。小学校では6校実施。残る11校は来年に備えて準備中です。

今日・明日は印刷のピークです。

1年たった今、校内のマネジメントを図ってきたモデル校4校の教務主任は、みんなこう言っています。「最初は大変です。必ず山を乗り越えなければなりません。1年目は相当な覚悟が必要です。1年前に比べて今年はとても楽になりました。余裕があります。

出欠や子どもの良さなどの記録を日々続けていくことさえしっかりやっておけばちっともあわてることはありません。年度末には自然に要録ができあがっているという状況になります。」

今年から中学校では、8校が全校そろって校務支援システムによる通知表作成を行っています。小学校では6校実施。残る11校は来年に備えて準備中です。

今日・明日は印刷のピークです。

|  |

| 日野第二中学校にて・・・ 印刷の設定も、教務主任(主幹教諭)と一緒に確認して慎重に行います。 「入力さえ終われば印刷は本当に速いですね。あっという間です。」 | |

|  |

| 大坂上中学校にて・・・ 「ここにいたるまでが大変でした。やっと印刷する段階に来ました。 1クラス5分。感動の速さです。」と、教務主任(主幹教諭)。 | |

|  |

| 日野第四小学校にて・・・ 印刷が終わると、一枚一枚ファイルにとじ込み、 ポートフォリオ形式の通知表の完成です。 「データがサーバーで完全に守られているのでセキュリティ上安心です。」と、 副校長先生。 | |

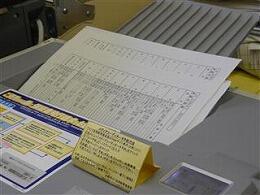

日野市教育広報「ひのっ子きょういく」第62号発行

本日、日野市教育広報「ひのっ子きょういく」の第62号が発行されました。

今回の第一面の特集は、『子どもをネット上のトラブルから守るために・・・』です。

先月のPTA研修会でもお話させていただいた内容です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

今回の第一面の特集は、『子どもをネット上のトラブルから守るために・・・』です。

先月のPTA研修会でもお話させていただいた内容です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。