推進室情報 2008年

秋の夜長の幽玄の美

暗闇の中に透き通った虫の音が響きます。篝火に浮かぶ幽玄な世界です。

天空には三日月・・・(3日後が上弦の月)

藝術文化の薫るまち日野のイベントで、本日は午後6時から中央公園で、『第5回ひの薪能』が開催されました。今年は、源氏物語千年にあたり、実践女子大学「源氏物語千年紀」企画と共催して開催されました。

金春流能「葵上(あおいのうえ)」・・・シテ方金春流八十世宗家 金春安明

大蔵流狂言「酢薑(すはじかみ)」・・・大蔵 千太郎

日野第七小学校研究発表会

|  |

| 馬場武教育委員長職務代理者のご挨拶 | 帝京大学星野昌治先生ご講演 「これからの理科教育について」 |

| |

| 島崎校長先生と日野第七小学校の先生方 |

公開授業では、この効果も示されました。

以下、公開授業で児童が書いた学習カードの抜粋です。

◆1年生

・みじかなどんぐりが芽を出すとはおもいませんでした。

こんどドングリをひろったらうめたいです。

・どんぐりがきになったからびっくりした。わたしもうえてみたいです。

・どんぐりがきになってまたつぎのいのちがうまれることをしってうれしかったです。

◆2年生

・ほねが全体にうつることがわかった。ダンゴムシの中を見ることができておもしろかった。

ころさないでなかを見れることがすごかった。もっともっととそだてたい。

・ダンゴムシはエビやカニのなかまだからワラジムシもそうなのかな?しめったはっぱを

たべることがわかった。だから、もっともっとダンゴムシのことをしりたい。どうして

こどものときはちゃいろなんだろう。これからもダンゴムシをそだてていきたいです。

・ダンゴムシをX線やCTで見てやっぱりすごかった。ダンゴムシのなかみを見て、ほかの虫

や生きものも見たけれどもっと見てみたかった。ダンゴムシってこんなふしぎも

あるんだなーと思った。

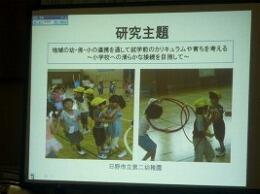

★研究発表では、4月から半年間にわたる研究の取組が紹介されました。

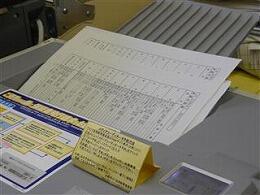

自作スクリーンの紹介もありました。(クリックすると拡大)

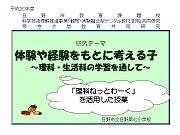

★研究の成果と今後の課題として、次のような報告がありました。(クリックすると拡大)

★当日の室長プレゼンの資料です。公開授業の様子もわかります。

下の画像をクリックしてダウンロードしてください。

気付きの質を高める

本校は日野市の研究奨励校です。

「体験を通して考える、なかだっ子の育成」というテーマで、生活科、総合的な学習の時間の研究に取り組んでいます。

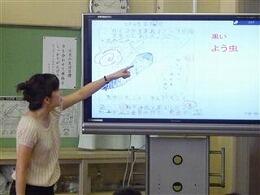

本日は第1学年の生活科の研究授業がありました。

単元名「はなが うたうよ るん らららん

~ とれたね たね たね はなの たね ~ 」

新学習指導要領の生活科の改訂の趣旨をよく理解して構成された授業展開でした。

|  |

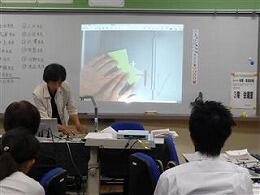

| 「全部でどのくらいのアサガオの種が できたのか数えてみましょう。」 ・・・種の入った箱を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 「春に一人一粒のアサガオの種を植え、 大切に育ててきましたね。育ててきた アサガオの成長を振り返りましょう。」 ・・・プリントアウトしたアサガオの 画像を提示しています。 |

|  |

| 「アサガオの種を他の種と比べて みましょう。」 ・・・種を書画カメラで 拡大掲示しています。 | 協議会では、気付きの質を高めていく (自然の不思議さ、生命のすばらしさ等を 感じ取らせる)手立てについて、 活発な意見が出されました。 |

★本日の授業では、過去の体験活動(栽培)の振り返りや、小さな種を拡大提示するためにICTが活用されました。(ICT活用指導力Bー1、4)

今後、生活科、総合的な学習の時間で、教師の教える道具としての使い方はもちろん、子ども達自身が学習を深めるための活用が期待できます。伝え合い、交流することで、互いに考えを深めていく活動に発展できれば、と考えます。

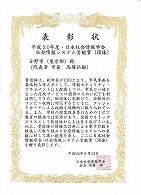

社会情報システム貢献賞受賞

日野市が一丸となって取り組んできたことが評価され、大変うれしく思います。

多くの関係者の支えに感謝いたします。

【日野市の電子自治体推進が表彰されました】

9月に市は日本社会情報学会「社会情報システム貢献賞」を受賞しました。

これは、小・中学校のICT活用、セキュリティー対策などの市の先進的な取り組みが、

全国自治体の上位に位置し、社会情報システムの発展に大きく貢献したとして表彰されたものです。

今後さらに質の高い行政運営を目指し情報化を推進していきます。(情報システム課)

★情報システム課長に、賞状と盾を見せていただきました。

賞状には次のように書かれていました。

【表彰状】

平成20年度・日本社会情報学会

社会情報システム貢献賞 (団体)

貴団体は、副市長がCIOとなり、市民参加を

基本的な考え方として、情報セキュリティ・

マネジメントにも配慮しつつ、市民と一体と

なった行政サービスの提供のためにICTを利

活用してきた。他団体に先駆けて、全税目の

コンビニ収納に対応するとともに、クレジッ

トカードによる収納も試験的に取り入れてい

る。また、学校の授業改善等のためのICT

教育の推進では定評があり、全国でもトップ

クラスとして他団体からも注目を浴びている。

以上、貴団体の情報化計画による電子行政を

推進した取り組みと社会情報システムへの貢

献に対して深い敬意を表し、ここに日本社会

情報学会・社会情報システム貢献賞(団体)

を贈り表彰します。

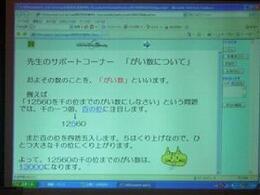

移行措置

本日夜、都庁で、学習指導要領の移行措置期間における教育課程編成等にかかわる

説明会がありました。

今年の3月に告示された新しい学習指導要領に基づく教育は、小学校は平成23年度から、

中学校は平成24年度から完全実施されますが、来年度から「移行措置」で、新しい内容が

先行して実施されることになります。

特に、算数・数学や理科は新しい内容が入ってきて、授業時数も増やす必要が出てきます。

これらに関係する資料は全て文部科学省のWebサイトに掲載されています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

8月末に2日間にわたって実施された新教育課程説明会

効果のあるICT活用

メディアコーディネータがお邪魔しました。

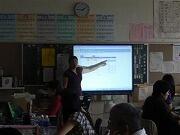

| 第1学年英語 Let,S Read 1 What Do You Treasure? ◆ICT活用のポイント ・授業のポイントを確認する⇒e-黒板活用 ・ネィティブな発音での音読⇒デジタル教科書 (音声、フラッシュカード) ・授業の効率化⇒デジタル教科書(本文提示) ICT活用指導力Bー3,4 |

| 第1学年国語 「蓬莱の玉の枝」竹取物語から ◆ICT活用のポイント ・本文中の歴史的仮名遣いや文語文の説明⇒ デジタル教科書(本文提示) ・資料提示⇒自作教材による プレゼンテーション ICT活用指導力Bー3 |

| 第1学年社会 「東京都中心部・臨海部の名所を調べよう」 ◆ICT活用のポイント ・地理学習に興味をもたせる⇒デジタル地図 ・都内の名所の名前と位置を知らせる⇒ 画面上でチェック、丸付け ICT活用指導力Bー1、Cー1 |

| 協議会では、本時のねらいは達成できたか、 ICTの 活用は効果があったか等について 話し合われました。 ・・・授業中の機器のトラブルはつきもの。 トラブルに遭遇したときに焦らずどのように対処するか、授業に空白をつくらないようにする臨機応変な対応、そして、トラブルを視野に入れた 事前の授業構想・準備が必要だということが話題になりました。・・・ |

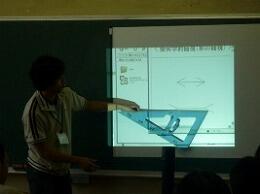

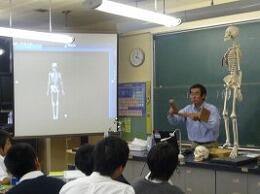

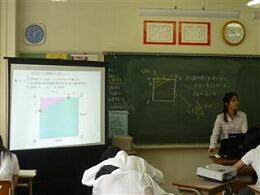

大坂上中学校教育委員会訪問

★本校は昨年度までの2年間にわたって、学区の日野第三小学校、日野第七小学校、東光寺小学校と一緒に、小・中連携教育の実践研究に取り組んできました。昨年11月に研究発表会を実施して以来、全国各地の学校や教育委員会から多くの視察の方が見えています。

★全学級の授業を見せていただきました。

どの教科も、小学校で学んだ内容とのつながりを大切にしています。

ICTを活用した授業もありました。

|  |

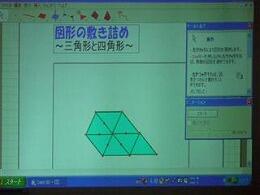

| 第2学年数学 平行と合同 小学校で既習した図形の内容を思い 起こさせ、図形の学習への意欲を喚起 させるために、デジタル教材 (教科書準拠のCDーROM)を 活用しています。ICT活用指導力Bー1 | 第1学年数学 方程式 等式の性質や以降を視覚的に 理解させるために、Web上のデジタル教材 (授業者が探したもの)を活用しています。 ICT活用指導力Bー3 |

|  |

| 第2学年理科 骨格と筋肉 自分自身の手足の動きを、 理科ねっとわーくのデジタル教材 (3D)や、全身骨格模型、自作の腕の 模型を活用しながら考えさせています。 ICT活用指導力Bー3 | 第3学年美術 透視図法を使った平面構成 作品へのイメージを高めるために、 デジカメで撮影した昨年度の3年生の 作品を、ほぼ原寸大にプリンターで 印刷して掲示しています。 ICT活用指導力Bー1 |

|  |

| 特別支援学級 生活単元学習 3年生が、スライドショーを見せながら、修学旅行の思い出を発表し、 1、2年生の質問に答えています。見事なプレゼンテーションに、 活発な質問のやりとりがありました。 ICT活用指導力Cー3 | |

東原教授へのインタビュー記事

日野市の取材記事から始まり、9回目となった昨日は、東原教授へのインタビュー記事でした。

教育ルネサンス【信州大学教授 東原義訓さんに聞く 〈ICTに偏見根強く〉】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080927-OYT8T00256.htm

★以下、記事の引用です。

「ICTは単なる道具に過ぎないのに、使いこなす自信がない不安から、必要以上に敵視する。教育は人間がすべきで機械がやるべきでない。子供同士のつきあいが希薄になり、教師との人間関係も疎遠になるなどとして、コンピューターは役に立たないと極論に走ってしまう。」

もちろん、ICTを導入するだけで学力が向上するという考え方は、早計に過ぎる。子供にとって意味がある使い方と、役に立たない利用法があるからだ。教師にとっても子供にとっても、教え学ぶための道具という視点を忘れてはいけないという。

「指導力がある教員が上手に活用すれば鬼に金棒。子供が自分で問題を解決する上で、コンピューターは重要な武器になる」。ICTを活用した実践を多く見ることが、座学の研修より大事だと訴える。向上心を持つ教員なら、それまで気づいていなくても、授業の発想を主体的に変えるきっかけが得られる場合が多いからだ。

みどりの大地 青い地球をいつまでも

|  |

本日の市民大ホールでの「アース」の映画会は、希望者多数で、急遽2回上映に。 | |

|  |

| この模型は、一人が一日の家庭生活で | 市内の清流(多摩川、浅川、程久保川、 用水、湧き水)に生息している魚。 |

|  |

| 毎年恒例の「緑と清流ポスター展」市内の小・中学生の作品です。 | |

さわやかな秋空の下で

秋空の下でひのっ子たちが大活躍しています。

|  |

| 日野第一小学校で・・・ | 仲田小学校で・・・ |

| |

| 日野第四小学校で・・・ |

第二幼稚園学校課訪問

|  |

| 本園のシンボル 赤い三角屋根 | 子ども達に大事に飼育されている ウサギとカメ |

?地域をつなぐこと

お話会、野菜栽培、自然体験等の園の教育活動に、地域の教育力を活用しています。

また、保育カウンセラーの活用、お母さんのおしゃべり会等、地域の子育て支援の拠点と

なることを目指しています。

?幼・保・小の連携

小学校教育へ円滑に接続できるように、平山小学校や市立南平保育園との交流活動を

深めています。

|  |

| 大なわとびの成果は運動会で・・・ | 「明日の運動会来てね」 学校帰りの1年生が金網越しに・・・ |

| |

| 「いやいやえん」毎日お話の続きが楽しみ。 |

「めっきらもっきら どおんどん」 大きな絵本のイラストに釘付けです。

協議会で園内研究のプレゼンテーションを見せていただきました。

第四幼稚園学校課訪問

本年度は、より広く外へ開かれた園づくりに努めている、という説明を受けました。

Webサイトを活用し、積極的に情報発信を行って教育方針への啓発を図るとともに、

子育て支援の一端を担い、地域から頼られる園を目指しています。

◆協議会では園内研究のことが話題になりました。

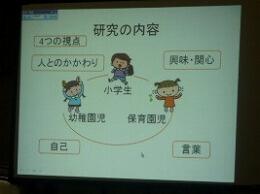

「ふしぎ・・どうして?おもしろい!~小学校との連携を通して科学の芽を育てる~」というテーマで研究を進めています。隣接する日野第四小学校と、自然体験の交流を通して、科学の芽につながる幼児の姿を追究しています。

|  |

本園の運動会の伝統的種目。 竹馬は親子の共同手作り作品。 | 運動会の空を飾る万国旗制作。 国の名前も覚えます。 |

|  |

| 「とんぼのうんどうかい」を聞き、 「とんぼのねがね」を歌います。 | 「どらせんせい」 ・・・運動会シリーズのお話です。 |

|  |

| オオクワガタ発見。 図鑑で確認して大騒ぎです。 | バケツで古代米を栽培しています。 |

|  |

| 実は、四小から苗をもらったものでした。 | 実りの秋・・・キウイフルーツ |

|  |

| まだ青いミカン | 今年は豊作?ナツミカン |

| |

| カキ |

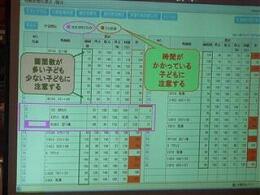

特別支援学級でのICT活用

これまでの授業支援で、担任の先生はICTの効果を実感されたようです。

次のように話されました。

「特別支援を要する子ども達は、文章や言葉だけだと理解することが難しいので、

視覚的に訴えることで、文章や言葉を理解することができます。また、子ども達は、絵やクイズなどの映像を見せることで、楽しく飽きることなく授業に参加することができます。」

特別支援学級の子ども達には、このような一斉指導の授業はもちろん、

さらに、インタラクティブスタディのように、子ども達一人一人に応じた学習が大変効果をもつのではないかと考えます。子ども達一人一人に力をつけ、可能性を拡げていく有効な道具として、特別支援教育でICTの果たす役割は大きいのではないかと思います。

デジタル教科書、Web上の教材、自作教材と、あらゆる教材を選んで活用しています。

(日野第三小学校 ひばり学級にて)

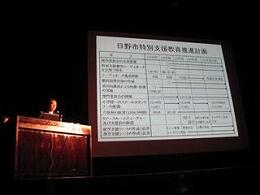

◇ICT活用教育と同様に、日野市は特別支援教育も注目されています。

夏季休業中に、東京都教育委員会が主催した「発達障害への理解と支援に関する講習会」で、日野市の取組を発表させていただきました。

8月21日(木) 豊島公会堂にて

初秋の風景

高幡不動尊の境内にて

平山城址公園にて

豊田周辺にて

秋に咲く花(中央公園)

|  |

| 中央公園に吹く風もさわやかです。 | ヒガンバナ |

|  |

| テイカカズラ | ヤブラン |

| |

| 斑入りヤブラン |

ヒガンバナ

明日は秋分の日。

市内の自然公園ではヒガンバナの観察会が行われるようです。

理科の授業と小・中連携

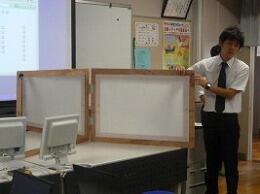

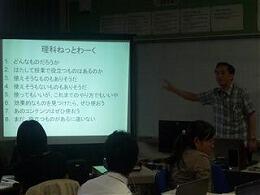

会場は日野第七小学校です。

本校は、理科の研究に取り組んでおり、研究発表会を10月3日(金)に控えています。

◆最初に、本校の委員が作製したスクリーンを紹介してもらいました。

この手作りスクリーンは、夏の理科ねっとわーくの研修で、講師の先生が紹介して下さったものです。明るい教室でもよく見える、プロジェクタのスペースがいらないので教室が広く使える、という利点があります。研修を受けてすぐに作製したという行動力に拍手です。経費は総額一万円ということでした。

◆今日の開発委員会は、それぞれの委員が作成してきた指導案(今後実践する授業)を

発表し合いました。その中で、小・中学校の教員が、子ども達の実態について互いに

情報交換し、一緒に理科の授業を検討していく良い機会がもてました。

・小・中学校の単元で共通するデジタル教材とその活用法について

(例えば「大地のつくり」など)

・実験器具等の扱い方について(例えばマッチが扱えないという実態など)

◆会のまとめに、信州大学准教授の三崎先生から、理科ねっとわーくの活用について

ご指導をいただきました。

・最初に教えるべきことを教えておくという意味での活用。(先行オーガナイザー)

・子どもの思考を一般化させることでの活用。シミュレーションなど。

(特に身近にないもの)

・子ども自身も活用できるように。

・まずは授業ありき。どんな力を付けたいかというねらいのもと、選んで活用。

・動画は作成者の意図がある。授業のねらいに適切な部分を活用。

三崎先生のご指導

議会の応援に感謝いたします

今日は一般会計決裁特別委員会(教育)が開かれました。

2名の議員が、ICT活用教育の成果についてふれてくださいました。

議会からエールをいただけたのは大変うれしいことですし、有り難いことだと感じています。

多くの方の支援と学校のがんばりにより、日野市のICT活用教育も成果が表れてきました。

これからも、ICTが日野市の特色となるよう、日野市の子ども達のために力を尽くしていきたいと思います。授業での活用、校務での活用、学校Webサイトの発信など、一層の充実を図っていきたいと思っています。

★昨日、取材を受けた新聞に記事が掲載されました。

教育ルネサンス【市立小中の全教員 パソコンで授業】

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20080917-OYT8T00255.htm

★文部科学省のWebサイトに、報告書「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために」のデータが掲載されました。

本体の資料編に国内のCIOの事例と国内のICT支援員の事例として、日野市の事例が掲載されています。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

報告書

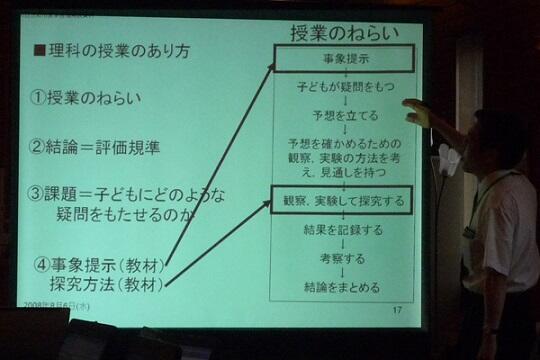

授業を振り返る

馬場武先生の模範授業です。

馬場先生は理科教育の第一人者であり、現在、日野市教育委員会教育委員長職務代理者でいらっしゃいます。

今年度日野市では、理科教育の充実を図っているところですが、馬場先生自らの模範授業により、理科の授業の在り方を示して下さいました。

特に、

?子ども達が活動し、活発な話し合いによって問題を解決していく授業の展開

?子どもなりの論理や考え方を引き出す手立て

について示されました。

【第4学年「電気の働き」~光電池って乾電池と一緒かな~】

本校の研究発表会は1月23日(金)に開催されます。

校務の効率化を目指して

学校文書管理システムです。

すでに7月に研修を実施し、今日から本格運用となりました。

今後、教育委員会から学校、学校から教育委員会への文書の送付については、このシステムによって行われることになります。

(依頼、周知、回答といった文書はすべて)

印刷の必要がなくなり、ペーパレスが図られていきます。

中秋の名月

一雨ごとに夏から秋へ季節が移ってきました。

|  |

| 今、中央公園でピンクの花を咲かせているのはフヨウ(左)とミオヤギノハギ(右)。 | |

|  |

| にぎやかだった夜のセミ祭りも、聞こえなくなり、なんと庁舎5階の推進室の窓から 遊びに来たのはオオカマキリ。一緒にお月見です。 | |

| |

| 一面の薄い雲をおしのけ、東の空から見事な中秋の名月が姿を現しました。 (18:45の画像) | |

まずは先生が作成してみましょう

会場は滝合小学校です。

今回のテーマは「まず、先生自身が作成してみましょう」

自分自身が実際にバタフライマップを作成することで、授業で指導する際のポイントがより明確になります。

昨日は、国語の実践部会の先生方一人一人が実際に作成してきた模範のバタフライマップを発表し合い、信州大学の藤森教授から指導を受けました。

メディアコーディネータの活躍

2つの研究授業が行われました。

|  |

| 第1学年社会「世界の姿をとらえよう」 世界の略地図の書き方を演示。 ICT活用指導力Bー3 | 第2学年英語 「Speech ?‘My Dream’」 教師の質問に答える場面で(言語活動) その内容に関する画像を提示。(自作教材) ICT活用指導力Bー2 |

これは、市内の中学校における授業実践をまとめたものです。

研修会後に校長先生が、推進室に電話をくださり、

「メディアコーディネータさんの事例紹介はとてもわかりやすく、プレゼンテーションの見本のようでしたよ。」 と、お褒めの言葉をいただきました。

とてもうれしいことです。メディアコーディネータにとって大変励みになりました。

・・・実は、今日の研修会に向けて、推進室のOJTで練習していたのです・・・

昨日の練習風景・・・

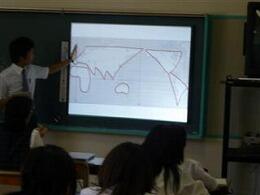

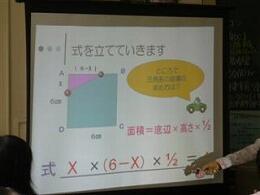

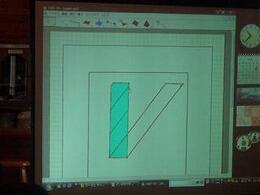

工夫された自作教材

第3学年 数学 「二次方程式の利用」

自作教材を提示して問題文のイメージをつかませ、立式できるようにする。

ICT活用指導力Bー3

実際に図形上の点がプレゼンテーションソフトのアニメーション機能で動いていきます。

図形の軌跡がわかるように工夫された力作です。

「とにかく使ってみよう」から「効果のない使い方はやめよう」へ

本校は、夏季休業中に、全員の先生が2学期に実施する指導案を作成し、信州大学の東原教授の助言をいただきながら、ICTを活用した授業について、校内全体で共通理解を図りました。そのときのキーワードは「ただ見せるだけではダメ」です。効果のある使い方を研究し、効果のないICTの使い方はやめるという一歩踏み込んだ実践に挑戦中です。

東原教授による夏の指導

今日は2つの研究授業が行われました。

|  |

| 第2学年理科 「電流とその利用」 コンピュータで微量な電流を計測し、 その結果から電磁誘導の規則性に 気づくようにする。(演示実験) ICT活用指導力Bー3 | 第1学年数学「方程式 不思議な計算」 導入で自作教材による課題をテンポよく 提示し、前時までの既習事項を 徹底できるようにする。 ICT活用指導力Bー2・4 |

| |

| 協議会では、教科を超えて、ICTの 効果的な活用について議論されました。 |

新聞社の取材

至急取材させてください。」

・・・授業でのICT活用ですか?校務の情報化ですか?それとも見える学校作りの

学校Webサイトによる発信についてですか?

「今回は授業でのICT活用ということに絞らせていただきたいと思っています。

市内の学校で日常の授業の様子を是非見せてください。」

先週、このような新聞社の依頼を受けました。

大変急なお話でしたが、同じ学区域にある小学校と中学校を選んで相談したところ、

すぐにOKをいただきました。本日はその取材日です。

◆平山小学校で

◇特別支援学級を含む全学級でICTを活用した授業を公開して下さいました。

・デジタル教材の活用

・Netモラル教材の活用

・自作教材の活用

・拡大した子ども達のノートの共有

・インタラクティブスタディの活用

など、あらゆる教科で、わかる授業を目指した指導の工夫が図られていました。

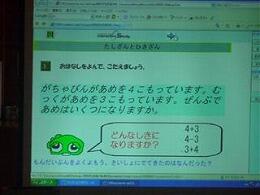

◇インタラクティブスタディを活用した算数の授業の後に、授業者と5年生の児童への

インタビューも行いました。

☆今日の授業(小数×整数、小数÷整数)では、コンピュータからどんなメッセージを

もらったの?どんなことを教えてもらったの?

・かけ算の答えの小数点を打つ場所を間違えてしまったので、

間違えないように教えてもらいました。

・かけ算の時にくりあがりを忘れてしまったので、そのことを教えてもらいました。

・わり算のあまりの小数点の位置が違ったので、このことを教えてもらいました。

☆普段の教室の授業と比べてどうですか?

・先生の授業も好きだけど、コンピュータの勉強だと

じっくりマイペースで落ち着いてできます。

・普段の授業はみんなと楽しくできるから良いけれど、

わからないことは聞きにくいです。

・コンピュータは間違えると一つ一つアドバイスをくれて教えてくれます。

よくわかるようになります。

・コンピュータの授業は誰も騒ぎません。みんな集中して勉強できます。

◇ベテランの先生へのインタビューも行われました。

〇ICTにより変わったこと・・・校内で教材を共有し、創り上げていくこと

・自分が知恵を出し、若い先生からは操作を教えてもらいながら、

一緒に教材を創りあげることができるようになりました。

・自分が若い頃は、先輩から一方的に教えてもらうだけでした。

一緒に学び合う機会はなかったように思います。

・作り上げた教材はみんなで共有できます。また、活用した先生が

さらによいよい教材にしようと手を加えていき、

どんどん質の高いものになっていきます。

〇ICTの効果について

・使わなくても授業はできますが、子どもの理解度や学習意欲が違います。

・子ども達の目の輝きを目の当たりにして効果を感じています。

・いくら子どもを引きつける話術があっても、工夫して作成した教材や

画像にはかないません。

◆平山中学校で

◇理科の授業を公開していただきました。

第3学年「運動の規則性」の導入部分の授業です。

小学校第5学年で学んだ振り子と衝突の学習の復習しながら運動エネルギーの学習へ

興味をもたせることがねらいです。

|  |

| 従来は教卓の周りに集めて行った 演示実験も、実物提示装置で拡大され、 分かりやすく見ることができます。 | 理科ねっとわーくを含むWeb上の いくつかの教材(衝突や振り子に関する ダイナミックな教材)の一部を見せて、 生徒に興味・関心をもたせています。 |

◇授業後に、教務主任(主幹教諭)とベテラン教諭にインタビューが行われました。

〇校内に広めるコツ

・最初はみんな不安な気持ちです。でも、やらなければならない環境の中で、

「こんなふうにやったらできちゃった」という気軽な事例を示して広めていきました。

やってみれば何ということもないという安心感をもってもらうのが第一歩です。

・今までの指導方法の全てを変えるのではなく、話術だけ、言葉による説明だけでは限界

だった部分が解決できることを実感してもらいました。

・ICTに振り回されないよう注意が必要です。

ICTはあくまでも授業デザイン力の一つの手段ですから。

〇ICTの効果

・理科の場合は、実際には実験できなかったり見ることができないことも、

映像と共存することで、できてしまいます。

・各教科で授業が効率的になり、その分、手厚く工夫した指導ができます。

生徒が活動したり考えたりする時間も増えます。

・能力的に厳しかった生徒も、途中で投げないで興味をもって取り組んでくれます。

最後までがんばっています。

◆取材を終えて・・・

◇一日中、日野市の学校を取材して下さった記者の方にインタビューさせていただきました。

「取材前に疑問に思っていた“ICTを活用すると学力が向上するのか”という課題が、自然と自分の中にすとんと落ちた気がします。見せていただいた小学校も中学校も、授業中の子ども達の真剣なまなざしが印象的でした。子ども達が一生懸命に考えている姿に感動しました。

全員の先生がICTを活用した授業ができるようにするまで、それぞれの学校は大変なステップがあったのだと思います。管理職の先生を中心として築かれた校内のネットワーク化のこともよくわかりました。また機器の整備だけではなく、新たな組織を設立して、メディアコーディネータ制度など学校のバックアップ体制をとってきた教育委員会のしくみにも感心しました。」

校務支援システムの積極的な活用

前回は「授業での積極的なICT活用」についてがテーマでした。

今回のテーマは「校務支援システムの積極的な活用」と「情報モラル教育の充実」です。

|  |

| ?校務の情報化について、それぞれの学校の 現状を全体で共有しました。 | ?校務支援システムの機能 (うまく活用していきたい機能) についての確認です。 |

|  |

| ?グループを作り、先進的に取組んでいる 学校の様子を聞きながら、それぞれの学校 の課題を解決するための話し合いを しました。 | ?最後は、メディアコーディネータが、 「Netモラル(教材)の活用方法と市内の 実践事例」について説明しました。 |

本委員会に出席後、学校に戻って教務部と相談し、すぐに校内研修の計画を立てた学校もありました。頼もしい推進委員の先生方です。

校庭の芝生化第1号

校庭を芝生化するメリットとして、

?児童の運動不足解消や体力の向上

?学習材としての活用

?維持管理作業等を通じての新たなコミュニティの形成

?温暖化対策としてのヒートアイランド現象の緩和

などがあげられます。

本校の芝生化は、東京都の「10年後の東京」に基づく「元気な子ども達を育てる校庭芝生化」事業を受けたもので、日野市で最初の試みです。

今後は、児童、保護者、地域住民約130名(どんどん増えているとのことです)で結成した「緑の学舎応援隊」が、協働で芝生の維持管理をしていきます。

オープンセレモニーでは、東京ヴェルディーの皆さんとラモス瑠偉選手をお招きして、6年生の児童とサッカーを楽しみました。

市議会もICT化

今回から、本会議は、インターネットにより中継されることになりました。

これにより、市民が、日野市のWebサイトにアクセスすることで、

自宅等のどこからでも、生中継でリアルタイムに本会議等を視聴することができ、

また、録画映像をいつでも視聴できるようになりました。

今日は一般質問の第1日目。初めてのインターネット中継が行われました。

読書活動と幼・小・中の連携を考える

前回までは、導入された学校図書館ネットワークシステムの活用についての話題が中心でしたが、今回は、読書活動の充実をめざして、それぞれの学校の取組を紹介し合いました。小・中学校だけでなく、幼稚園の代表者も出席し、事例を紹介してもらいました。読書活動という視点から、幼・小・中の連携を考えるよい機会となりました。

|  |

| 【第七幼稚園の事例】 就学前教育では、「話を聞く・話をする・話し合いをする」という言語面の指導を重視して行なっていますが、これらの活動を支えている教材の一つが物語や絵本です。特に幼稚園では、5つの視点から絵本を活用しているという事例や、 幼児が好む絵本等も紹介されました。 | |

| 【日野第三小学校の事例】 週3日の朝読書の時間には、保護者の読み 聞かせボランティアが活躍しています。 今日の連絡会には、ボランティアの代表の方も来て下さいました。学校と保護者との連携した読書活動の取組について、プレゼンテーションされました。 |

| 【三沢中学校の事例】 学校図書館ネットワークシステムが活用しやすいように、図書室内の机等の配置を新たに変えたことや、国語の授業で、生徒がお勧めの図書の帯を作成していることなどがプレゼンテーションされました。 |

「おはよう!」から始まった2学期

夏休み中の宿題の作品を大事そうに抱えて、いつもより早く学校に着いた子が多かったようです。奇数月は市の職員も一緒になってそれぞれの学校に出向き、一緒にあいさつ運動に参加しています。ひのっ子にとって、実り多い2学期になりますように・・・

平山小学校にて

夏季休業中の学校課訪問

休み中でしたので、、子ども達の学習している姿を見ることはできませんでしたが、

管理職の先生や主幹教諭の先生から学校の概要を説明していただいたり、諸帳簿の点検を行わせていただいたりしました。

それぞれの学校は、みな、来週から始まる新学期の準備に忙しそうです・・・

|  |

| 8月26日(火):日野第一中学校訪問。 新校舎に移るまでの仮校舎生活2年目です。 緑のカーテン(上画像)など、ひのっ子エコアクションに積極的に取り組んでいます。 | |

|  |

| 8月27日(水):日野第三中学校訪問。 昨年度のICTの研究を生かし、授業改善に取り組んでいます。 ヒマワリ花壇(左画像)や太陽農園(右画像)も、実りの秋を迎えようとしています。 | |

|  |

| 8月28日(木):日野第七小学校訪問。 10月3日の研究発表に向けた校内研修も兼ねました。 画像は、観察池の水中ポンプを動かしている ハイブリットシステムによる発電装置設置です。 | |

|  |

| 8月29日(金):夢が丘小学校訪問。 校務支援システムによる通知表作成で、所見内容の質が 上がったというお話を受けました。夢が丘版所見文例集ができつつあります。 画像は、見事に実ったヘチマ(左画像)とツルレイシ(右画像)の収穫後の様子です。 | |

夏季休業中のICTに関する校内研修

メディアコーディネータも、派遣要請のあった学校へ、校内研修支援に伺いました。

日野市の学校が組織で動いており、ICTに関してもOJTが活性化してきた・・・ということを実感しています。

日野第五小学校:校務支援システムの成績管理の研修。教務主任の先生が中心となり、ICT担当の先生もその補佐役を務めました。メディアコーディネータは、事前に教務主任の先生の相談を受け、レクチャーに伺いました。当日は補佐役です。

日野第二小学校:インタラクティブ・スタディの活用研修。2学期の授業に向けた教材設定、評価画面の活用法の研修です。研究主任の先生が中心となり、市内の他校の実践者も講師として参加です。(ICT活用委員会算数実践部会のメンバー)

七生中学校:校務支援システムの活用についての研修。教務主任が中心となりました。

学校評価に関する研修

内容は学校評価についてです。

日野市では、学校がこれまでも行ってきた学校評価を発展させ、

学校運営や教育内容の改善・充実につなげるようなシステムを構築するために、

今年度は、校長、副校長、主幹教諭を対象にした学校評価に関する学校組織マネジメント研修を、年度当初と夏にそれぞれ2回ずつ実施しています。

5月に学校評価プロジェクトチームを立ち上げて、評価を視野に入れた学校経営重点計画表を検討し、まとめています。

この学校経営重点計画表は、各学校が目指す教育をどのように行っていくかについて、

理念に終わることなく具体的で検証可能な経営目標を設定し、それを実行するための手立てや評価までを見通したものです。

近々試案としてまとめる予定となっており、各学校は、この学校評価プロジェクトチームの試案に基づき、10月までにそれぞれ学校経営重点計画表を作成する準備を進めていきます。

全庁のサポート体制

校務支援システムのサーバーの調子が悪く、始業前から、情報システム課、庶務課の職員がすぐに推進室に集まり、その対応に追われていました。(幸い午前中には復旧しました)

|  |

| 水量の増した浅川(写真提供:滝合小学校) | 新井橋から都心方面に向かって・・ |

今日のようなことがあってもパニックになりません。

「正常に動いていて当然」のシステムの裏側には、それを支える職員と全庁のサポート体制があります。学校もまた、システムには必ずトラブルが起こる可能性があることを理解してくれています。朝から校務支援システムの校内掲示板によるペーパーレス職員会議を予定していた学校が、急遽、共有フォルダによるペーパーレス会議に切り替えるといった一幕もありました・・・

緊急対応本部となった推進室。情報システム課とは日常的に連携が図られており、

いざというときも心強い支援をいただいています。

ICTサポートスタッフの感想(夏季ICT活用教育研修)

以下の感想は原文そのまま掲載させていただきました。

◇プレゼンソフト、ICT機器担当

夏季研修ではいろいろとありがとうございました。

書画カメラ、e-黒板の研修については、人数は少なかったのですが充実した内容で研修が

出来たのではないかと思います。先生方の授業形式での発表はかなり好評だったとお聞きし

ました。PowerPointはどういうわけか大人気でしたが、先生方はきっと書画カメラ・e-黒板

などは普段の授業でだいぶ利活用しているんだと思います。来年度は、さらに応用で、ICT

機器とソフトを組み合わせてさらに一歩進んだ研修内容で実施できたら、と思っておりま

す。NETモラルの講習もチラッとだけ、拝見しましたがこちらも少人数ということで、かな

り密な研修ができたのではないかと思います。先生の模擬授業も大変興味深く、こちらもい

ろいろと勉強になりました。今後ともICTサポートスタッフとして頑張って行きたいと思っ

ていますのでよろしくお願い致します。(富士電機ITソリューション Iさん)

◇書画カメラ担当

・夏季研修会では、司会進行ありがとうございました。

昨年も同様の研修会をさせていただきましたが、今年は、模擬授業を取り入れました。

模擬授業は、実際の授業に結びついた操作をすることできました。

また、積極的な先生方ばかりで、楽しく研修ができ、ICT活用授業を行う為には、機器の

操作技術だけでないということも感じました。メーカーという立場としても、先生のアイ

デアは勉強になりました。また、e-黒板と書画カメラを一緒に使用することにより、製品

としての改善点も見えてきました。2学期から、楽しくICT機器を活用していただければ幸

いです。ありがとうございました。(カシオ計算機 Nさん)

・夏期講習お疲れ様でした!

私自身はICT講習会への参加は今年が初めてにも拘らず8月20日の会の午前中のみの参加で

大変失礼致しました。講習会では先生方の熱意が伝わり、機器に対する不安や苦手意識

も、「子どもたちのために!」という思いで吹き飛ばしているように感じられました。

講習会への参加人数は昨年よりも少なかったようですが設置・起動などをじっくり体験し

て頂けたのではないかと思います。(もう充分使える先生方が増えたというのもあるので

しょうね。)今後もICTサポートスタッフの一員として先生方、そして子どもたちにとっ

て理想的なICT環境を作るお手伝いができればと思いますのでどうぞ宜しくお願いいたし

ます。ありがとうございました。(カシオ計算機 Mさん)

◇e-黒板担当

夏季研修会では本当にお世話になりました。

今回、実際に模擬授業を行なっていただく機会が設けられたので、より実践的な研修会に

なったのではないかと思います。また、メーカーとしても「実際にどう使う」という部分を

今回いろいろと学ばせていただきました。やはり、普段授業をされている先生方のアイデア

はすごいと思いました。また、模擬授業では先生方から感想を聞くことができたので、さら

に発表に広がりが生まれたのではないかと思います。スムーズな進行、本当にありがとうご

ざいました。2学期もさらに活用が広がり、いろいろな授業でご利用いただけるといいなと

思います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(内田洋行 Yさん)

◇スタディノート・インタラクティブスタディ担当

4日間研修会に参加させて頂きありがとうございました。

メディアコーディネーターの皆様お世話になりました。4月からスタディの支援業務に携わ

り、まだまだ勉強中の私にとって大変実りある研修会になりました。重ねてお礼申し上げま

す。特に、研修を行う立場と受講される先生方の間に立つことで気付けた点があります。

自分がお伝えする側にいる時は、?操作手順→?実用例→?このソフトを使用することで子供

達が得られるメリット・・・ などの順に重点をおいていました。しかし、一番に?をお伝

えすることが大切だと気付きました。先生方は、ソフトを利用することで得られる利点を何

となく理解なさっています。そのなんとなくを具体的な利点に変えることで、利用頻度が高

くなると思いました。また操作も全てをお伝えするのではなく、希望する実用例に沿って

絞ってお伝えすることで、より簡単に使用できると思って頂けるのではないかと思いまし

た。今回気付いた事をこれから行う研修会にいかしていきたいと思います。また、先輩のメ

ディアコーディネーターの方から更に学び、同時期にスタートされた方と切磋琢磨しなが

ら、先生方のサポートに力を注いで日野市のICT活用教育を活性化していきたいと思ってお

ります。これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

(シャープシステムプロダクト Mさん)

◇情報モラル研修担当

研修会ではお世話になりました。

参加された先生方の人数は少なかったのですが、とても密度の濃い研修会ができました。

今年は、昨年までの研修会から、一歩レベルアップした取り組みとして模擬授業を考え、

先生方一人一人に発表していただくという時間をとりました。先生方は皆さん真剣に授業の

中身を考えていらっしゃいました。感想を書いていただきましたが、もっと授業内容を検討

する時間が欲しかったと書いていらっしゃる先生が多かったのには驚きました。日ごろは多

忙なので、じっくりと教材研究される時間がつくれるのは夏休みの研修会としてはとても意

義があるのではないかと思いました。夏休み明けに、今回、考えていただいた授業内容で、

実際に授業してくれたら嬉しく思います。少しでも、日野市様のICTサポーターとして力に

なれれば嬉しく思います。今後もよろしくお願いします。(広教 Oさん)

◇デジタルカメラ活用担当

夏季研修会の進行及びサポートしていただきありがとうございました。

お陰様で参加された先生方は初めて画像ソフトを使用した方がほとんどだったと思いますが

研修がスムーズに進行できました。特に校務用名刺作成の実習の際は、メディアコーディ

ネータの方々がサポートして下さりとても助かりました。毎年、日野市様の研修は参加され

る先生方の研修内容について学ぼうとする意欲がとても感じられ研修がやりやすいです。

参加された先生方は学級通信やホームページ作成等に活用していただければと思います。

どうもありがとうございました。(市川ソフト Tさん)

夏季ICT活用教育研修が終了しました(MCの感想)

今年の受講者数はのべ260名(受講者実数147名)でした。

すべての研修会で、ICTを活用した授業のイメージをもつこと、簡単な計画案をたてることを目的としました。2学期の実践が期待されます。

★以下、メディアコーディネータの感想です。

◇先生方が楽しみながら研修会を受けられているという印象が強く残りました。

朝から夕方までの長い時間にもかかわらず、意欲的に学ばれている姿に感動しました。

私自身もICTの授業での使い方を今より学び、今後、さらに先生方の支援に役立つよう心

がけたいと思います。(O)

◇先生方のミニ授業が、深く心に残っています。

書画カメラやe-黒板、Netモラルなど、それぞれの研修会ごとに決まったテーマの中で実演し

ていただいたミニ授業は、参加された先生によってさまざまでした。改めて、ICTは先生方の

多様な使い方にフィットする道具なのだと感じました。メディアコーディネータは、ICTの活

用方法を先生方にお伝えしていく立場にあります。今後はさらに、自分自身が視野を広げる

こと、見識を深めることに努めたいと思います。(S)

◇夏季研修会が始まった当初は、他に負けない研修会にしようと、何とか上手いことやろうと

躍起になっていた気がします。しかし、様々な研修会を経験し、そこで多くの先生方とやり

とりさせていただくうちに、研修会というのは参加される先生方と一緒に創り上げていくも

のなのかもしれないと思うようになりました。実際に、研修会中は何度も先生方に助けてい

ただきました。即興で模擬授業をしてくださった先生、アッと驚くICT活用のアイディアを見

せてくださった先生、そして暑い中、長い坂を上って研修会に参加してくださった全ての先

生に感謝いたします。どうもありがとうございました。(M)

◇研修会を通して、自分自身もたくさんのことを学ばせていただきました。

たくさんの先生と交流でき、学校でのICTの活用状況を聞くことができました。

参加された先生方には、ICT機器の操作はもちろん、授業での活用の意見交換や模擬授業をし

ていただきました。こうした研修を通して、感動したことがあります。それは、パソコンが

苦手だとおっしゃりながら参加された先生も、さすがに教材を見極める力が非常に高いとい

うことです。「なるほど、こういう活用の仕方をすれば、学習意欲が高まったり、生徒・児

童同士が学び合える時間ができるんだ」と、自分では今まで気がつかなかったことを知るこ

とができました。今後も、先生方の授業のお手伝いをさせていただきながら、逆に、先生方

の経験や教材観を参考にして学んでいきたいと思います。

本当にありがとうございました。(K)

毎日、教育センターでの研修後、推進室で当日の研修の反省と、

翌日の打ち合わせを行ってきたMC(メディアコーディネータ)。

2学期の理科の授業の充実を目指して

毎月開催しており、この夏に集まるのは2回目です。小学校と中学校の先生が一緒になって理科の授業の在り方を考えることのできる良い機会です。最初の頃は、理科の授業にデジタル教材を取り入れることに抵抗感があった小学校の委員もいました。「理科は観察・実験を重視すべき教科だから」というのが理由のようです。そして、「これは使えない、もっとこういうのが欲しい・・・」と、デジタル教材の要望になりがちでした。しかし、委員会で互いにデジタル教材を紹介し合っているうちに、自然と意識が変わってきたように感じられます。

本委員会で、理科を専門としている中学校の委員の意見は、大変いい影響を与えています。

例えば次のような意見です。「我々は理科家だから観察・実験を行うのはあたりまえ。それにプラスしてデジタル教材を使う。」「使えるものを使う。」「時間があると、何が使えるかを絶えず探し続けている。」キーワードは、理科の授業を充実させるために、ねらいを達成するために、「何が使えるか」です。そして、「どのように使うか」です。

★今日の委員会では、ICTパワー合宿に参加した委員の報告と、

講義のVTRを視聴しました。

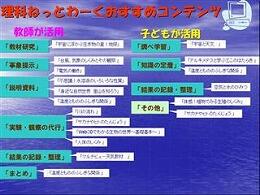

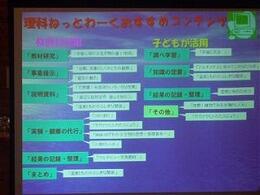

「理科ねっとわーくおすすめコンテンツ」

・・・教師の活用、子どもの活用と大きく2つに分け、

学習過程や学習方法別にコンテンツを紹介したプレゼンです。なかなかの力作です!

作成した委員による報告は、説得力がありました。

★別教室で国語実践部会の指導を終えた東原教授に、本委員会にも顔を出していただきました。今日は、午前中は、市内の中学校の校内研修の講師、午後は教育センターでの2つの研修会のご指導です。午前中から夕方まで、まる一日、日野市のご指導をいただきました。

いつもながら日野市のICT活用教育に、ご尽力をくださっていることに感謝です・・・

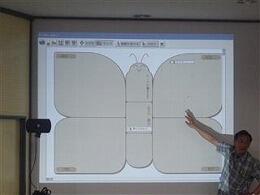

バタフライ・マップ法に挑戦

ICTを活用して、活用型の学力(思考力・判断力・表現力)を

育てようとする実践部会です。

この国語部会では、バタフライ・マップ法を活用して、子ども達に論理力を構成する思考の

枠組みを身に付けることを目指しています。

蝶の形をしたマップは、次の6つの部品から成り立っています。

・頭・・・・・・テーマ

・胸と腹・・・・自分の意見・主張

・右上の羽・・・根拠

・左上の羽・・・裏付け

・左下の羽・・・問題点

・右下の羽・・・問題点への解決

前回の部会では、信州大学の藤森准教授に、このバタフライマップの理論を教えていただきました。これを受けて、さっそく2名の先生が授業実践されました。2学期は、さらに実践を増やしていきます。その際、マップに書き込む活動で、ワークシートや付箋代わりに、スタディノートのマップ機能の活用を試みます。

1学期の授業実践を報告する中学校の部員と、アドバイスされる信州大学の東原教授。

CMS研修

「校務(CMS発信)」。

学校Webサイトの充実に向けて、学校のニーズに応じた機能について学ぶ研修です。 ICT活用指導力E-2

学校Webサイトの充実を目指して、副校長先生や事務職員の方も出席されました。

豊かな学びができるように

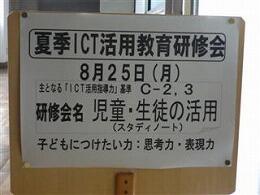

「児童・生徒の活用(スタディノート)」。

小・中学校に導入されているソフト「スタディノート」を活用して、子どもたちがお互いに伝え合い、学び合い、お互いの考えを構造化する授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力C-2、3

|  |

| 録音機能の活用(デジタルポートフォリオ) | 実践計画の発表 |

◇この夏のICT研修は3回目の受講です。自分のレベルが向上したので収穫ありの夏でし

た。自分の授業でどう生かせるか、自分のレベルに合わせてある程度イメージして研修に

臨むと良いことがわかりました。指導案を実施する際は、またメディアコーディネータの

皆様を頼りたいと思います。

◇実際に自分で体験し、楽しく周りの方とも気軽に交流することができ、ぜひ授業の中で上手

に活用してみたいなと思いました。担任している子ども達は、すでにスタディノートを

使った経験があるようで、「先生、コンピュータ室使わないの?」と聞かれます。ただ楽

しかったに終始せず、豊かな学びができるように私自身もスタディノートの使い方を模索

していきたいです。

◇1学期に、総合的な学習の時間で活用したものの、まとめの段階でやっと使えただけでし

た。もっと上手な活用方法はないか、実践事例を知りたいと思って研修に参加しました。

他の先生のお話や2学期に向けた実践計画の発表を聞いて、とても勉強になり、やる気を

いただきました。

教育のまち 日野ビジョン

|  本委員会委員長 明星大学の森下恭光教授(画面左) 本委員会副委員長 実践女子短期大学の白尾美佳准教授。 (画面右) |

|  |

| 加島教育長の挨拶。 「検討委員会の中でいただいた、たくさんの貴重なご意見は、学校教育への期待の表れであり、我々に勇気と使命を与えるものでした。今後、日野市の子ども達に生きる力をつけ、楽しく誇りに思える学校の実現のために努力していきたいと考えています。 引き続き、日野市の学校教育のサポートをよろしくお願いいたします。」 | |

きめ細やかな机間指導のような効果

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」。基礎・基本の完全習得ソフト「インタラクティブスタディ」を活用した指導方法(一人一人の理解状況の把握の仕方)を学ぶ研修です。

ICT活用指導力C-4 A-4

◆以下、受講した先生の感想です。

◇今日初めてタラクティブスタディを実際に使ってみました。

間違え方に応じたアドバイスや適切なほめ方が出て、本当に先生がつきっきりで授業してい

るみたいでした。全員にこのようなきめ細やかな机間指導のような効果ができるとは思って

いなかったので、驚きました。是非授業で使ってみたいと思います。

◇インタラクティブスタディについて大変勉強になりました。

2つの利点があるように思いました。

1つ目は、子ども一人一人の間違いの傾向がわかるので、個別指導をする際にどこを重点的

に指導すればよいのかが明らかになり、より充実した個別指導を行うことができるというこ

と。2つ目は、クラスの間違いの傾向がわかるので、自分の指導で足りなかったことや押さ

えが弱かった点が明らかになるということです。2学期は、テストの前に一人一人の学習状

況を把握してから実施しようと思います。

◇インタラクティブスタディについて多少のことは知り得ていましたが、今日の研修でソフト

の特色や実践での活用方法を学ぶ良い機会となりました。午前中は自分が児童になりきって

操作してみて、他の先生の感想も聞くことで、新たな発見がありました。午後は指導者とし

ての立場で、どう授業を組み立てるか、評価をどう生かすかを学びました。つまずいている

子がわかった時にどう対処していくか、そこはやはり教師の力量だと思いました。

◇特別支援学級の担任なので、2学期以降は児童に応じて活用していきたいと思っています。

個別に進められる良さを生かしたいと思うのですが、漢字が難しかったりするので、特別支

援学級の子どもに使いやすいシリーズが増えると良いなあと感じました。

組織で運用すること

杉並区では2学期から校務支援システムが導入されるので、そのノウハウを知りたいということでの視察依頼でした。校務支援システムをうまく運用するためには、組織としての取組が欠かせません。三中では、学校が組織としてどのように運用していくかといった点を中心にレクチャーし、後半は実習も行いました。

|  |

| 昨年度の研究主任、山田先生による ICT活用についての説明。 (校務、授業の両面から) | 長澤副校長先生の説明。 「組織として運用する際の副校長の役割」 |

| |

| 山口校長先生の説明。 「学校経営とICT活用」 |

大変うれしいのは、推進室や市内の学校Webサイトを事前に熱心にご覧になり、日野市の様子を調べた上での問い合わせが多いことです。全国の担当者の熱意を感じます。推進室では、問い合わせにはできる範囲でお応えしたいと思っていますが、市内の学校の視察については、学校現場に必要以上の負担をかけないことを第一に考えて調整させていただいています。

授業力向上研修

自己の授業の問題点や改善すべき点、自己評価の仕方を学ぶ「授業力UP研修」です。

12のグループに分かれて、各自の授業を撮影したビデオを持ち寄り、ビデオを再生しながら話し合いを進めています。この2日間で自分自身の重点5項目リフレクションシート(授業改善計画)を作成し、2学期以降の授業改善に役立てていきます。このビデオ再生法による授業分析の手法は、今年度で5年目。若手の先生方に定着してきました。

指導主事、教育センター所員も、各グループの担当者(指導者)として、入っています。

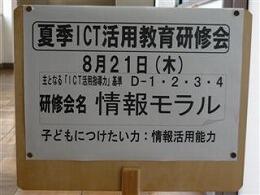

模擬授業から学ぶ

「情報モラル」。小・中学校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力D-1、2、3、4

コンテンツや掲示物を活用して模擬授業。受講者は生徒役。

◆受講者の先生方の感想です。

◇模擬授業形式だったので集中して研修に臨むことができました。

「Netモラル」は、事例を提示できるほか、ワークシートや疑似体験もあり、 どんどん活用

していきたいと思いました。また、他の先生の指導も拝見することができ、大変勉強になり

ました。あっという間の一日でした。

◇情報モラルの模擬授業を行うことを知ってえっと思いましたが、参加者のいろいろななタイ

プの授業も見れてよかったです。私自身も一つ指導案ができて、いつでもすぐにできそうで

す。低学年での情報モラルの学習に難しさを感じていましたが、やはり小さいうちから考え

方、態度を養っていくことは今日的な大きな課題の一つだと改めて感じました。家庭への啓

発も重要なので、保護者向けのコンテンツを使っていこうと思います。

不安な気持ちがなくなりました

「授業中の提示・児童・生徒の活用」。e-黒板や書画カメラ等の機器を操作し、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立てる研修です。

ICT活用指導力 B-1、2、3、4 C-3

2学期の授業の構想を立てる。

受講者も生徒になって、ミニ授業の実演。

◆今日の研修会には、今年度日野市に異動して来られた先生が多く参加されていました。

以下、受講の感想です。

◇4月に日野市に赴任し、転入者研修以来のICT活用研修でした。

1学期はシステムに慣れるのに一苦労でしたが、ようやくスムーズに扱えるようになりま

した。ところが、授業中での活用はあまりできないどころか何かトラブルがあると対応で

きず何となく避けていたように思います。このような夏季休業中にゆっくりと教えていた

だき、初めて、こうやって活用できるのかということを知ることができました。書画カメ

ラ、e-黒板をもっと活用するためにも見通しをもって計画を立て、準備することがより必

要なのだなと感じました。2学期はまず使ってみるということをしてみたいです。

◇今年日野に異動して来て、書画カメラやe-黒板は、触っていませんでした。

怖がらずに2学期からは少しずつでも使っていこうと思いました。特に書画カメラの拡大

は、子ども新聞の記事等をクラスの皆に見せる時に使えたら時間の短縮になると思いまし

た。また、今日の研修で、児童が活用できるような授業ができたらいいなと思いました。

まずは、2学期の学校公開で、本日考えた理科の授業構想“温度計の目盛の読み方”にチャ

レンジします。

◇書画カメラやe-黒板の活用について、日頃から感じていたちょっとした疑問などをお聞き

することができました。学校では、他の先生方もお忙しいので質問するのが申し訳な

い・・・と思って聞けずに終わることがあります。今日は、少人数のグループで多くの方

から教えていただけてとても有意義でした。今年から日野に異動してきて不安もあったの

ですが、このような研修やサポート体制(メディアコーディネータ制度)があり、親切で

充実しているので有り難いです。不安な気持ちがなくなりました。

第三幼稚園学校課訪問

夏休みで子ども達の姿が見られませんでしたが、暑い中、先生方は2学期の準備にがんばっていました。

◆本園では、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を目指して、隣接している日野第一小学校との連携、交流を重視しています。

また、特別に配慮の必要な幼児を含む全ての園児の教育的ニーズに応じた支援や指導を行い、個に応じた教育の充実を図っています。このことについての説明を受け、協議しました。

◆本園の今年度の園内研究は食育です。

地域の専門家、保護者の方に協力していただいて、野菜などの栽培・収穫体験や、食にかかわる様々な行事を実施しています。

また、絵本などを活用して、食べ物に興味・関心をもつ機会を多く取り入れています。

◇園庭の実のなる木・・・豊作の秋を目前にして・・・

|  |

| ブドウ | リンゴ |

|  |

| ヒメリンゴ | カキ |

|  |

| バナナの花(左)と実(右) | |

|  |

| ネギとシソ | トウモロコシ |

|  |

| ニンジン | ナスとピーマン |

画像を効果的に活用する

夏季ICT活用教育研修後半の2日目。

「デジタルカメラ活用」。授業や学校Webサイトに、画像を効果的に活用する方法を学ぶ研修です。 ICT活用指導力C-3 E-1

◆受講した先生の感想です。

◇コンピュータ初心者の自分もめでたく最終目的を達成することができました。

デジカメで映した画像をコンピュータに取り込んで加工した経験もありませんでしたが、

大変分りやすく楽しく受講できました。やってみようという意欲もわきました。

◇画像サイズについて、プリント用やWeb用の大きさについてなどお話をうかがい、

それほど大きい必要がないことを理解しました。これからは小さい画素数で撮影しようと

思います。

◇トリミングや解像度の研修は、実用的ですぐに校務に生かせると思いました。

子ども達にも興味を与えるような授業の導入などに使うことができそうです。

◇今までは撮ったまま、四角くく学級通信に画像を貼り付けていましたが、今日の研修で

習ったことを生かして、子ども達が喜ぶような学級通信を作ってみようと思っています。

立体のイメージをもたせるために

本日より、後半の夏季ICT活用教育研修が始まりました。

本日の研修は「インターネット活用」。Web上のコンテンツを検索し、授業での効果的な活用方法を考え、授業を組み立てる研修です。 ICT活用指導力A-1、2 C-1

インターネット上には様々な教材があります。

これをいかに効果的に活用するか、午前中はなるべく多くのサイトやコンテンツを紹介してじっくり見てもらいました。

午後は、2学期の授業を想定してミニ授業案を作り、実演してもらいました。

ポイントは、なぜそのサイト(コンテンツ)を活用するかという明確なねらいをもつことと、ただ見せるだけでなく、見せ方(発問)が重要であることです。

様々なWeb上のコンテンツを知る。

ミニ授業を見せ合う。

受講者は全員が小学校の先生でした。算数、理科、生活科、

総合的な学習の時間のミニ授業が行われました。

◇以下、受講者の先生の作成したミニ授業案の一部です。

(1)単元名: 第6学年算数「立体を調べよう 直方体と立方体」

(2)活用するサイト、コンテンツ

・算数数学の思考過程をイメージ化する動画素材集

・教科書会社のWebサイト

(3)活用のねらい

立体のイメージをもつことが苦手な児童が多いので、いろいろな方法でイメージを

もたせたいと考えた。 その一つとしてインターネットを活用する。

(4)活用のポイント、タイミング

・工作用紙で作られた立方体の模型を展開する。その際に動画を見せ、

イメージをもたせる。

・アニメーションでいろいろな展開図を作ってみる体験をする。その後に、

実際に児童一人一人が工作用紙を使って展開図から立方体を作成する。

(5)児童・生徒への発問

・「立方体の展開図を書いてみましょう」

・「面をどのように並べたら立方体になりますか」

生命尊重教育研修会(多摩動物公園にて)

今年は、市内にある多摩動物公園の開園50周年です。

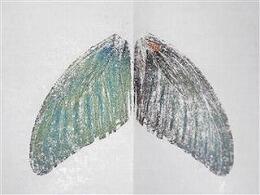

多摩動物公園の方にお願いして毎年行っている「生命尊重教育研修会」は今年で5回目、先週の8月7日に実施されました。昨年度までは動物観察と同時に飼育活動体験を実施していましたが、今年は50周年にちなんだ内容の研修です。午前中は動物園の歴史についての講義。午後は多摩動物公園ならではの昆虫館の観察とチョウの鱗粉を取る実習です。

◆以下、受講した先生の感想です。

◇「知らないものは愛せない。知らないものは見えない。」というお話に感銘を受けました。

午後の研修では「昆虫大嫌い」だった自分が「昆虫大好きになれそう」に変わりました。

チョウとコオロギに関しては愛が芽生えました。まずは、2学期に今日の体験を子ども達に

知らせたいと思います。チョウの鱗粉の秘密やしぐさを十分に知らせ、できたら見せて10

月の遠足を「見るだけ」に終わらせないようにしたいと思います。また、校内の先生方に

も今日の内容を伝え、みんなで昆虫が好きになれるようにしていきたいです。

◇ 動物園の歴史のお話に感動しました。動物園が生息地の保全や稀少動物の保護をしているこ

とを初めて知りました。生命尊重という点において、動物園で動物を見せるだけでなく絶

滅の危機にある動物の保護にも努力していることを伝えたいと思います。また、2学期の秋

の生き物の学習では、今日学んだ虫のさわり方を指導し、傷つけたり殺してしまったりす

ることなく観察できるようにしたいと思います。

◇ 温室内で、チョウのいろいろなしぐさを観察できました。

また、鱗粉を顕微鏡で観察し、水をかけ防水の役目を果たしていることを調べることがで

きました。是非、理科(中学校)の動物の学習で昆虫の実習等を取り入れたいと思います。

また、今回の観察実習を生物学習の動機づけに活用していきたいと考えています。

セミの大合唱

夜通しセミの大合唱が続いています。

今夜は月齢14。月のスポットライトをあびて、セミの声も一段と大きく・・・

道徳の授業の組み立てを考える

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「道徳教育の充実」を実施しました。(7月31日)

◆午前中は、優れた実践をもつ市内の2人の教諭(東光寺小学校 堀竹蝶子教諭、平山中学校

池本ユウ子教諭)の実践発表を通して、新学習指導要領に向けた道徳教育について考える内

容です。午後は、いのちの電話の古川幸先生(元 日野市の中学校のスクールカウンセ

ラー)にお話しいただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇午前中は、新学習指導要領改訂のポイントが明確になり、また、道徳教育の課題と配慮すべ

き点について学ぶことができ、参考になりました。新学習指導要領を踏まえた学習指導案や

資料も示していただいたのでありがたかったです。中学校の事例は、プレゼンテーションの

スライドを見ながら、どんな授業をしているのかが具体的にわかり、小・中連携の観点から

も参考になりました。本日学んだ3つのポイント「問題意識を大切にした学習にすること、

共感的追究を広げる学習にすること、多様な価値観が生きた学習にすること」を常に確認し

ながら、「ねらい」と「身に付けさせたい心」を明確にして、授業の組み立てを考えていき

たいと思います。21年度の教育課程の編成について、夏季休業中に考えたいと思います。

◇午後の講師の先生のお話は大変わかりやすく参考になりました。自己分析させていただきた

り、それをもとに今後のことを考えさせていただいたり、振り返りの時間をもつことがで

き、本当にありがたかったです。受講した皆さんのそれぞれの価値観も聞かせていただき、

なるほどと思うことが多々ありました。それら一つ一つに丁寧にコメントされる先生の姿勢

にも学ばされました。意見を言うこと、注意をすること一つにしても、言い方、表現の仕方

はたくさんあります。もっと自分をトレーニングしていく必要を感じました。

生涯にわたって古典を親む生徒を育てる

◆新学習指導要領に対応した教育課題研修「伝統や文化に関する教育の充実(中学校国語科教

員対象)」を実施しました。(8月1日)新学習指導要領の国語科では古典が重視されまし

た。小・中学校ともに〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が新設されていま

す。その概要は、小学校第5・6学年で「古典について解説した文章を読み、昔の人のもの

の見方や感じ方を知ること」、中学校第1学年で「古典の世界に触れること」、第2学年で

「古典の世界を楽しむこと」、第3学年で「古典を読み,その世界に親しむこと」となってい

ます。

◆新学習指導要領での古典の扱い、古典に関する教材と指導のポイントについて、

信州大学の西一夫先生に講義していただきました。

◆受講した先生方の感想です。

◇古典を教育する目的や実際の指導方法など普段から疑問に思っているポイントを的確に教え

ていただき、大変参考になりました。講義の中で、祇園精舎の鐘や五行思想のお話も興味深

く聞かせていただきました。少人数の講義で、あてられたりしてヒヤヒヤしましたが、久し

ぶりに大学生に戻ったような感覚で楽しく有意義な時間を過ごさせていただきました。昔自

分が受けた「原文尊重」の授業が変わりつつあることに一抹の寂しさも感じますが、まず古

典を「楽しむ」「親しむ」様な授業づくりを目指して今後工夫していきたいと思います。教

材研究をもっとせねば!指導書はあまり使ってはだめですね。図書館に通って文献を調べて

いた初心に戻りたいと思っています。

◇久しぶりに大学の先生の授業を受ける事ができ、とても有意義かつ楽しい時間でした。子ど

もたちは文学を楽しむというよりは「答え」しかも「正答」を求めたがります。国語は「正

答」の先にある「感覚」をとぎすます教科だと思います。「正答」を知った上で楽しいと感

じさせることができたら良いなあと常々思っていますがなかなかうまくいきません。本日の

講義の中に出てきた五行思想ですが、子どもたちの好きな漫画でも多用されています。子ど

もたちが普段から親しんでいる古典の知識から古典を学問として楽しめるような授業ができ

るように頑張ります。今後は、教材研究で「いかに子どもたちの生活とつなげられるか」に

重点を置いていきたいと思います。

◇新学習指導要領においての言語力の育成に関することが詳しくわかりました。国語科におけ

る古典の教育の重要性を感じ、より深い教材研究が必要であると感じました。方角や色と

いった知識が学習を広げ、現代の我々の生活にどうつなげていけるかが大切であるとわか

り、生涯にわたって古典を親しんでくれる生徒を育てられたらいいと思いました。日本語の

口頭言語と書記言語のこともお話の中で関係が少し見え、国語教育の奥深さや楽しさ、可能

性の広がりを感じることができました。また、今後のために、旧暦についての勉強をし、生

徒たちに教科書教材+αを与えられるようにしたいと思います。

英語活動は担任が中心となって

新学習指導要領に対応した教育課題研修「英語活動(小学校段階における外国語活動)」を実施しました。(8月7日)英語活動(外国語活動)は、小学校高学年で、総合的な学習の時間とは別に週1コマ程度実施することになります。ただし、教科としてのは位置付けではありません。ねらいは、英語(外国語)を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、英語(外国語)の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことです。

|  |

| 英語活動の研修会の講師は、さいたま市立 大谷口小学校の荒木大輔先生です。 荒木先生は、小学校英語活動の大家である 渡邉寛治先生の教えを受けられ、実践家としての第一人者でいらっしゃいます。 | 午後は演習です。いくつかコミュ二ヶーション活動を実際にやってみました。 これは、Head,shoulders,kneedsand Toes(体の名称)のシーンです。 楽しみながら取り組みました。 |

★受講した先生方の感想です。

◇英語活動が導入されることになった背景、学校での英語活動の目標や指導計画の立て方、担

任の役割など、先行して実践研修を進められてきたお立場から分りやすく教えていただきま

した。午後は、実際にゲーム他コミュニケーション活動を教えていただき、授業のイメージ

がつかめました。今までALT主体の授業でしたが、担任が中心となって作成する授業に改善

していきたいと思います。

◇なぜ、小学校で英語が必要なのか、どのようなことを目標にして進めていけばよいか等がよ

くわかりました。理論が理解できたので、その上で新学習指導要領や研修ガイドブックなど

を改めて読み、目標を頭にしっかり入れて取り組んでいきたいと思いました。紹介していた

だいたゲームなどは自分でもやってみることができそうです。子どもの知的好奇心を満たす

活動、伝え合うことの大切さ等を生かした活動を工夫していきたいと思います。今日のお話

で「子どもが明るくなった」「雰囲気がよくなった」という変容が見られたら成功なのだと

知り、楽しみになってきました。自分でも楽しみながら明るく元気に指導していきたいで

す。

◇以下の疑問点が理解できました。

・なぜ小学校に英語活動が必要か。

・指導すべき内容について(資質を重視するということ)

・実際に学習の流れと担任の役割について(今までALTに丸投げの状態でしたが、授業を進

めるのはあくまでも担任であり、区切りの指揮をとるのも担任であることが大切)

現場の実際に英語活動を推進されている先生の話を聞けたので、大変参考になりありがた

かったです。今日の研修を生かして授業作りを工夫していこうと思います。

学校のICT化推進する仕組づくり

日本教育新聞の本日発行(8月11・18日合同発行)の記事に、日野市が掲載されました。連載「解説」のコーナーです。テーマは 「学校のICT化推進する“学校CIO・教育CIO” 校長が方針決定、行政は支援体制を」。文部科学省が7月22日に報道発表した「学校のICT化のサポート体制の在り方について-教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために-」の報告書に関するものです。

概要はこちら → http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301.htm

この報告書については、これから、文部科学省のWebサイト上に掲載されるとのことです。

報告書の中では、「教育CIO」「学校CIO」「ICT支援員」を置くことが提唱されており、日野市の事例も紹介されています。日野市のサポート体制の在り方などが、全国の見本になることは大変光栄なことです。「実績に裏付けられた専門家の知恵を生かすこと、市を挙げて推進していく体制を整えることが成功の秘けつ」であることです。幸いにも日野市は「人」に恵まれました。子どもたちのために力を尽くそうというメンバーの熱い思いが理事者の理解を得て、市の主要施策になったわけです。報告書にはいくつか事例があげられていますが、CIOも、ICT支援員も、それぞれの自治体の環境は皆違うため、標準的な例を示しても同じようにいくものではありません。大切なのは、むしろ、行政職、校長、専門家、企業がうまく出合い、ビジョンを共有し、現実のものとしていく仕組です。

その仕組は、自治体、メンバーによりいろいろな形式があっていいのではないでしょうか。

ICT活用教育の新たなリーダーと仲間の誕生

★ICTパワー合宿に参加した先生方の感想です。

☆理科ねっとわーくを活用した授業づくりが目的でしたが、授業力のまだ足りない自分にとっ

ては基本的なことから発展的なことまでを学ぶことができました。講師の先生方はもちろ

ん、ベテランの先生方のお話もありがたかったです。理科ねっとわーくは1学期から活用は

していたもののコンテンツありきの授業をしていたからうまくいかなかったのかなと思いま

す。今後は授業のねらいを大切にして取り組んで行きたいと思います。3日間、たくさんの

準備やご指導をいただいたことに感謝いたします。

☆ベテランの先生方が誰よりも活躍されていたことが心に残りました(準備や自主研修も含め

て)。教材作成はゼロからのスタートでしたが、技術面や内容面でたくさんサポートしてい

ただき感謝しています。今回の成果は教材作成を通してスタディライターの基本操作ができ

るようになったこと、ベテランの先生方のノウハウをいただけたこと、理科グループの方々

から理科ねっとわーくの活用法について可能性を見せていただいたことです。今回の作成し

た教材は手直しすることが山ほどありますが、2学期の授業に使えるように改良していきま

す。

☆様々なソフトがあり、自分たちで作っていけることにびっくりしました。自分の目的にあわ

せて教材を作ることができると、ねらいにそった活用ができるので有効だと思いました。し

かし自分にはまだまだ難しいとも思いました。がんばります。理科ねっとわーくは、ねらい

に合わせたコンテンツの活用、子どもの考えを引き出すためのコンテンツの活用、子どもが

もっと知りたいと思えるような活用を考えていかなければならないいうことを学びました。

今後、このことをよく考えていきます。また、いろいろな人の意見や活用方法を知り、勉強

になりました。

☆理科ねっとわーくおすすめコンテンツの発表に向けて、メンバーで議論しながら練り上げた

ことが心に残っています。全体の発表会で、指導案に何を載せるべきか、何がポイントなの

か、発問を載せるべきだといった話し合いが今後に生かせる学びとなりました。また、算数

のソフトの活用については授業の幅を広げる可能性を感じました。

☆理科ねっとわーくの有効性を見いだそうと短時間ではありますが集中して取り組めたこと、

そこで他の教諭と知識、意見を交流でき、多くのものを得られたのが成果です。初任者の時

は、自分のものを作り上げるのに精一杯で他の教諭の情報まで頭が回らなかったのですが、

5年たって、ここ大成荘で自分の成長に気づけたことが心に残ります。初任者の時は東原先

生の話がすごく高度で難しく感じられていたのですが、この合宿で先生のご指導がとても心

にしみ、こんな難しい指摘・見方をたった一言でできるのだと、指導者としての在り方も学

ぶことができ、本当にうれしく思いました。

☆Cabriソフトでの作図がこれからの教材開発、教材研究に役に立つと思いました。CASA、

Cabri を使いながら2学期の指導に生かしていきたいと思います。若い皆さんと一緒で、

こちらもいろいいろな意味で刺激を受けました。自分にできることはできるだけやってお役

に立てたらと思います。少々きついことも申し上げましたが、これからもしっかり研修して

いって欲しいと思います。

画面右から 東原先生、森下さん、西尾さん

★3日間、研修を支えて下さったサポートスタップの感想です。

☆夜を徹して学ぼうとされている先生方の熱意を感じました。

日野の先生方はすごいパワーをお持ちです。(森下)

☆3日間を通して、参加されている先生方の表情がどんどん変わってきたのを実感しました。

最初は硬い表情をされていた先生も、発表会では、こちらが圧倒されるようなパワーを感じ

ました。(西尾)

★最後に、3日間、時には裏方として、時には的確かつ鋭いご指導をくださった東原先生のコ

メントです。今思えば,私が日野市の教育の情報化にかかわらさせていただいたきっかけ

は,5年前の,ここ大成荘の初任者研修といえます.その翌年には,教育の情報化プランを

策定するお手伝いをしました.そして,3年目にICT活用教育推進室が設置され,小学校

の情報環境整備,4年目に中学校の整備と続き,その間に校務支援システムの導入や日々発

信できる学校Webサイトへのリニューアルも行われました.この物的環境整備は人的な環境

整備と組み合わされたとき初めて効果を発揮します.日野市のいわば人的環境整備といえる

ものは,5年前の大成荘での初任者研修からスタートしたわけです.その後,情報システム

課の協力のもとに,ICT活用教育推進室長,メディアコーディネータによる推進と支援に

支えられて,管理職も,一般の先生方も,事務の方も,教職員全員が,様々な研修をベース

に,それぞれの役割を最大限に発揮して,教育の情報化のために活躍してくださっていま

す.「コンピュータ等を指導に活用できる先生100%」の最初の目的を達成した日野市の

新たな目標は,ICTの活用によって,教員が自分の指導力を一段と向上させ,授業をはじ

め,学級経営,地域との連携などのもととなる人間関係力や企画力に至るまで,教師として

の様々な力量をさらに高めることです.今回の「ICTパワー合宿」での先生方の活動は,

与えられた研修課題をこなすのではなく,目的意識の共通性から自然発生的に構成された仲

間たちで,子どもたちや市内の先生方を思い浮かべたとき必然的に出てくる具体的なゴール

を定め,最適な役割分担で取り組まれ,私の期待を遥かに凌ぐ成果をあげられました.日野

市の中で,年齢を問わず,ICT活用教育の新たなリーダーと仲間が生まれていることを実

感した研修会でした.

宿泊研修で学んだことを生かしていく

初任者研修宿泊研修会に参加した初任者の先生の感想です。

子ども達とともに学びながら、未来の教育界を担っていくべき存在になる先生方です。

☆いつもとは違う場所での研修で、気持ちは高まる反面、いつも以上に時間など集団行動や礼

儀というものを意識させられました。講師の先生のお話からは、改めて授業を計画する際に

気を付けていきたいことを確認させていただくことができました。伝えたいことをねらいを

もって伝えていきたいと思います。また、たくさんのゲームや自然と体験する活動を教えて

いただきました。2学期からどんどん生かしていきたいと感じました。

☆これまで、野外活動や自然体験活動について「教師の思い」という考え方があまりありませ

んでした。プログラムとして組まれているからやるという印象でした。しかし、今回の研修

で、1日目に「子ども達に味わわせたい体験活動」を考え意見交換できたのは、私にとって

一番の収穫だったと思います。パワーポイントで企画する際も、まず自分の思いやねらいを

明確にして考えることができました。これからも子ども達にこうなって欲しいという姿を常

に考えて指導計画を作っていきたいです。

☆自然体験活動では、多くのゲームを通して「自然の豊かさやおもしろさ」を感じることがで

きました。子ども達にもこのように感じさせるためには、実際にたっぷり自然にひたらせる

ことが重要だとわかりました。「見えるもの」だけでなく「見えないもの」に気づかせる工

夫をあらゆる授業や学級活動に取り入れる必要性を学ぶことができました。また、パワーポ

イントの効果的な使い方を学べてとても勉強になりました。今回のようなプレゼンにおいて

も、人を引きつけるようなスライドを作れるよう努力していきたいです。

☆今回の研修を通して学んだことは2つあります。

1つ目は体験活動を通して自然の中のものを様々な角度から見られるようになったことで

す。葉っぱの色のグラデーションであったり、葉には様々な特徴があることなど、普段はあ

まり意識していないことを気づかせていただきました。2つ目は、協力することの大切さで

す。キャンプファイヤーでの班活動、それからパワーポイントを使っての指導計画作りで

も、周りの仲間に助けられながら完成することができました。この研修で学んだこと、感じ

たことを今後の教育活動で役立てていきたいと思います。

☆今回の研修では、様々な体験活動を自ら体験し、また自然体験活動の歴史や必要性などを体

系的に学ぶことができました。この研修を通して感じたことは「人とのかかわり」がとても

大切であるということです。グループ活動での協力体制はもちろんのことですが、この研修

について考えてみても、非常に多くの方のサポートが合ってこそ成立していることに気づき

ました。この研修を通じて学んだことを今後の職務に生かし、人への感謝の気持ちを忘れず

に努めていきたいと思います。

ICTパワー合宿の成果

|  |

| 3日間、最適な研修環境になるように準備して下さった東原先生を初めとする信州大学スタッフ。サーバーを立て、すべてのコンピュータをLANでつなぎます。 | 早起きして、自主的に研修環境構築の お手伝いをしている教育センターの 大澤先生と受講者の先生方。 |

|  |

| 実は、昨日の夜の自主研修後、ケーブルの 巻き方など、ICT環境設定の裏方としての 基本的なレクチャーもいただきました。 | ビデオ撮影は、教育センターの河野先生。 |

|  |

| 算数チームと理科チームが合同でそれぞれの成果を発表し合い、意見交換しました。 | |

厳しい意見が飛び交いました。今後の修正に向けての貴重な意見です。

「そのコンテンツを提示して、子どもは本当に理解できるのか」

「教師の自己満足の授業ではないか」

「教師が次々と提示しても子どもは消化不良になるだけ」

「コンテンツは精選して子どもに考えさせる時間を取るべき」

「子ども自らが問題解決の手段としてコンテンツを活用する授業が必要」

「子どもが主体的に学べるような授業展開の工夫が必要」

「コンテンツを提示する際の言葉かけ(発問)が重要」

算数チームの先生方が作成したコンテンツです。さっそく、昨日紹介を受けたCabriの

ソフトで、第4学年の四角形や第5学年の図形を学ぶ教材を開発しました。

ベテラン教諭が、「インタラクティブ・スタディの評価画面の見方」の解説を作成しました。

インタラクティブ・スタディの教材開発をしました。

(第1学年:たしざんひきざん 第2学年:長さ 第4学年:およその数 )

理科ねっとわーくを活用した理科の授業指導案。

理科ねっとわーく活用法のガイドを作成しました。(日野市オリジナル活用目的別)

目から鱗・・・最後のミニ講義

今朝も朝から良い天気です。

昨日の野外体験活動を生かして、各自、指導計画を作成しました。

その概要をプレゼンテーションソフトを用いて発表します。

これは、各教科や総合的な学習の時間に、児童・生徒が体験活動から学んだことをまとめ、

表現する学習につながります。

ICT活用指導力C-3

★初任者の先生方の作成しているスライドをご覧になった東原先生が、急遽、ミニ講義をして

くださいました。わずか30分でズバリとポイントを押さえた講義です。

講義中、初任者の先生から、感動する声があがりました 。

「目から鱗」、貴重な時間だったようです。

【東原先生ワンポイントレッスン】

☆作成途中のスライドをチェックしてみましょう

・表題は?

・文字の大きさは?

・派手なアニメーションはNG

☆プレゼンテーションソフトを授業で使う時のコツ

完成させたものを見せるのではなく、黒板と同じようにその場で書く。

☆発表で失敗しないためのコツ

・「あれ?プロジェクターで映らない。どうして?」

・・・コンピュータの画面を絶対に出させるコツ

・提示した画面を読み上げるだけではだめ。語りと画面の組み合わせで訴える。

(画面は文章だったり、構造的に整理した図であったり・・・)

・「スライドショーの画面切替は,矢印キー ↓ ↑ で」・・・・マウスは使わない.

★スライドの修正後は一人一人の発表です。

★3日間のすべての行程を終え、大成荘の清水所長に参加していただき、閉校式を行いました。

清水所長には、野外活動の講師の先生の紹介や、ICT環境を作る際に大変お世話になりました。

★夕方、セミの声がにぎやかな市役所に戻ってきました。

出迎えた浮須参事のお話を聴いて解散です。

それにしても東京はなんて暑いのでしょう。

八ヶ岳高原で学べた3日間は最高の環境でした・・・

野外活動を企画する

日中はすばらしい天気に恵まれました。

野外活動の講師は財団法人キープ協会の若林正冶先生です。

アイスブレーク(体ほぐし・心ほぐし)のゲームを教わりました。

大成荘周辺でネーチャーゲームを体験しました。

野外活動のまとめです。「体験学習法の循環学習プロセス」、これをもとに、野外活動の指導計画づくりに取り組みました。「企画づくりに大切な6つの力・・・アイディア力、柔らかな発想力、マーケティング力、豊かな発想力、つかみ力、伝える力」

高原の朝

透き通るような風が高原の木々を吹きぬけます。

|  |

| 青空の下の大成荘 | 清流のせせらぎ |

|  |

くっきりと見える八ヶ岳 | さわやかな高原の道 |

ICTパワー合宿はパワー全開

ICTパワー合宿2日目。

午前中は、ひのっ子教育21開発委員会(理科ねっとわーく)と、ICT活用研究委員会算数部会との合同研修です。国士舘大学の茅野公穂先生の講義、演習を受けました。

国の調査等から、全体的な傾向として、図形の認識が弱いという課題が見られます。

中学校へのつながりを視野に入れながら、この現状を解決する方策について考える機会をもちました。動的幾何学環境の授業での活用についてヒントをいただき、図形を操作・変形できるCabri3D、Cabri?を紹介していただきました。

午後は、算数チーム、理科チームに分かれての自主研修です。

算数チームは、インタラクティブ・スタディ教材の1.2年生教材について、話し合いました。その後、各自の教材開発を行いました。長野市から、教材開発の実践者である堀越則夫先生も応援に駆けつけてくださいました。

理科チームは、2学期に実践する理科ねっとわーくを活用した授業の指導案作成に取りかかりました。また、「自分のお勧めコンテンツ」の発表会を行いました。

八ヶ岳高原大成荘に来ています

八ヶ岳高原も昼間は蒸し暑かったのですが、夜は涼しい風が吹いています。

今日から3日間、初任者研修宿泊研修会と、ICTパワー合宿が行われています。

今朝の日野は、真夏の太陽が照りつけていました。

目指す八ヶ岳高原方面には積乱雲・・・

激しい雷雨の中を走り抜けるようにして、宿に到着しました。

夕方には雨も上がり、今日は予定通りのスケジュールで進みました。

★ICTパワー合宿

| ICTパワー合宿とは、理科の研究を行っている“ひのっ子教育21開発委員会”と、算数の研究を行っている“ICT活用研究委員会実践部会”の合同合宿のことです。 |

|  |

| 講師の信州大学 東原義訓先生(左)と三崎隆先生(右) | |

三崎先生に、理科の授業の基礎と、理科ねっとわーくを活用した理科の授業のあり方についてご指導いただきました。

| 夕食後は、東原先生によるCASAの教材開発入門についての講義です。 |

★初任者研修宿泊研修会

| 明日の野外活動に向けての演習です。 もっとも印象深い自分の野外活動体験と、子どもたちに体験させたい野外活動は・・・。 |

| 飯ごう炊さん |  |

| キャンプファイアー |

地元の農家の方から学ぶ

★以下、丸副主幹の研修レポートです。

東京の里山(日野市百草)で「農業で生活する」というライフスタイルをかたくなに守り、ほぼ自給自足の生活をされている石坂昌子さんが本日の講師でした。自家の庭や畑を会場に日野の伝統的な文化や技術を体験する教室「自然のめぐみを楽しむ会」で年間を通して、「味噌の仕込み」「草木染」「しめ縄づくり」などを伝承されています。そんな石坂さんに「地粉で作るすいとん」「しそジュース」「茄子の塩もみ」の調理実習のご指導いただきました。

農家のお母さんたちが作る食事は、素早く、素材の味を生かした、愛情たっぷりの料理だということがよくわかりました。地粉の団子は歯ごたえがありおいしかったです。すいとんを初めて食べたという先生もいらっしゃいました。日野では昔から終戦記念日に「すいとん」を食べる習慣もあるそうです。「しそジュース」はクエン酸で色がワインレッドに変わった瞬間、理科の実験みたいーとの声も・・・ 「茄子の塩もみ」は、みょうがと大葉、それぞれで塩もみしたシンプルなものでしたが石坂家の採れたて野菜の素材の味をたっぷり味わえた研修でした。

本物の味、旬のもの、身近な材料を肩肘はらず食す。これぞ「食育」の原点だと思いました。

石坂さんは化粧水も自家製、ハンドクリームでもあり、ヘルペスの薬でもあり、アトピーにも効く、それは「どくだみ」で作るそうです。お手伝いいただいた日野市女性農業者の会「みちくさ会」の方々、「みちくさ会」担当の産業振興課の方ありがとうございました。

◆受講者の先生の感想です。

◇食育はバランスよくとることが大切だと思っていましたが、見た目の色で考えていくことも

できることがわかりました。子ども達にはわかりやすいし、時間のない保護者などにもやり

やすい(考えやすい)方法だと思いました。実習では地元の野菜をふんだんに使ったすいと

んをいただき、初めて作ったので、とてもおいしく感じました。切り方も好きでよいとのこ

とで、子どもたちにも実習させられると思います。シソジュースもはじめは緑色だというこ

とを知らなかったので、これも授業でやれば子ども達が大喜びするだろうと思いました。子

ども達に、家庭科の栄養素の授業の中で、教科書にのっているものだけでなく、今日のお話

の中で出てきたことも伝えていきたいです。

◇午前の部の講義では、まず食生活をふりかえることが大切ということ、そして“食”に対する

情報が多い中、何を自分のものとして取り入れるか、食生活が生活リズムを整えるというこ

とが印象的でした。午後の部の実践では、同じテーブルになった人と会話をしながら、一緒

に作ること、そして食べること、何気ないけれど、現代の生活の中で少なくなってきている

ことを感じました。食べることは、生きていく上で欠かすことができないことであり、園児

や保護者には食の大切さを知らせ、同僚には今回の内容をもとに、園内研に少しでも生かせ

たら…と思いました。

◇「食育とは、栄養観を育てること、栄養観は人生観」という勝山先生の言葉が心に残りまし

た。時間栄養学というのは初めて聞きましたが、「朝の果物は金、昼の果物は銀、夜の果物

は銅」というのを昔聞いたことがありました。昔の人は格言のようにして、きちんと“食

育”をしていたと思いますが、情報氾濫の現代は、かえって正しい知識でなく、よけいな情報

ばかりです。児童の栄養は保護者が担っていますが、そこがうまくいかないのが現状です。

学校(教師)が担わざるを得ない現状なので、自分自身もあふれる情報に踊らされることな

く、正しい栄養の知識をもっている必要を痛感します。本日は新しい知識も含め、楽しく栄

養について学ぶことができました。調理実習もお野菜たっぷりいただいて、幸せでした。今

年度の校内研で「食育」を核にして研究を進めているので、本日の内容を取り入れていきた

いと思います。単なる知識としての栄養学ではなく、実生活に生かせる食育を目指します。

「選んで食べられる子」が目標なので、“松花堂弁当型”“5色揃え”を参考にさせていただきま

す。本校も農家の方に協力していただいているので、地野菜、農業体験を活用した食育にも

取り組んでいきたいです。

授業のねらいに合わせて効果的に使えたら・・・

「児童・生徒の活用 授業中の提示(プレゼンテーションソフト)」の研修です。

ICT活用指導力B-1,2,3,4 C-2,3

プレゼンテーションソフトを活用して教材を作成し、授業を組み立てる研修会です。

研修会の後半は自作の教材を提示しながらミニ授業を行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇午前中は、プレゼンテーションソフトの基本操作を学びました。

大学の頃に、あまりプレゼンテーションソフトを使用していなかった為、とても勉強になり

ました。又、明日から初任者研修もあるため、事前にプレゼンテーションソフトを学ぶこと

ができ、明日から使用できると思うと今からワクワクしています。午後は、プレゼンテー

ションソフトを用いた授業準備をしました。午前中の丁寧な説明のおかげで、午後は十分に

活用することができました。私自身、着実な成果がみられた1日でした。

◇これまで、プレゼンテーションソフトは一応説明書は読んだものの、なんとなく使っていた

ので、今回この研修で、どんな機能があるかがわかって大変勉強になりました。また、e-黒

板を利用した発表で、他の先生方のプレゼンテーションを見て、「こういう使い方があるん

だな。」という発見があったことと、同時に、まだまだ奥が深いプレゼンテーションソフト

であることを実感し、ますます興味がもてました。今後も、授業で活用しながらレベルアッ

プしていきたいと思います。

◇市内の様々な先生方の様々の教科のプレゼンテーションソフト教材を見ることができ、それ

ぞれの工夫におどろきました。子どもでなくとも、おもわず見入ってしまうような効果を用

いたり、シンプルでも理解しやすい表示方法であったり、すぐにでも実践してみたくなるも

のばかりでした。プレゼンテーションソフトのテンポよい表示や、効果音、アニメーション

などの機能を、授業のねらいに合わせて効果的に使えたら良いと思います。

◇プレゼンテーションソフトの使い方を分かりやすく説明していただき、疑問点は、担当の方

にアドバイスをもらって解決できました。2学期からの授業に活用できる教材を作成でき

て、充実した研修会になったと思います。児童がより深く理解するために、児童が操作しな

がら進める教材について、もっと研究、開発していきたいです。

日野のすばらしい自然を誇りに思う

暑い一日でしたが、日野市環境情報センターの杉浦忠機さんを講師に、日野の自然を探索しました。午前中は高幡不動境内付近を歩き、雑木林や丘陵の植物をウオッチング、午後は浅川の水辺で水生生物のウオッチングを行いました。

◆受講した先生の感想です。

◇日野の自然がこんなに豊かなことを改めて知りました。日野市には台地や様々な地形と生物

の多様性があることがわかりました。他に誇れるものです。今後は子ども達をもっと野外に

連れ出す機会をもっと増やそうと思いました。

◇日野市はすばらしい自然と同時に素晴らしい施設や人材に恵まれていることを知り、心強く

思いました。子ども時代の体験が環境に目を向ける第一歩になると思うので、専門家の方に

ご指導いただきながら、2学期の生活科で取り組んでいきます。

◇植物の名前と特徴をたくさん教えていただき、興味深く聞きました。身の回りの雑草や雑木

林にも名前や由来がわかると親しみがわくものだなと思いました。水生生物の種類で水のき

れいさがわかるという話にも興味をもちました。思っていたよりもたくさんの生物がいて、

川にもぐっと親しみがわき、この美しい自然を守りたいという気持ちになりました。

◇今までは植物や生物の知識が全く無かったので困ることばかりでした。今日の研修で、植物

の特徴や見分け方、観察の仕方、名称の由来を知り、興味深くなりました。特に、モテない

鳥の話や蝶道については、中学生にもわかりやすく、すぐにでも話してあげられると思いま

した。2学期は、総合的な学習の時間で、1年生に日野市の自然について学ばせます。今日の

資料や知識を活用できたらと思います。

悪意のある道具にしないために

「情報モラル」の研修です。ICT活用指導力D-1,2,3,4

小・中学校全校に導入されているソフト「Netモラル」を活用した授業を組み立てる研修です。

研修会中に放映されたNHK教育「ネットいじめに向き合うために」も視聴しました。

|  |

| 子ども達の現状についての話し合い | 「Net モラル」教材研究 |

| |

| ミニ授業の発表 |

◇30歳以上の大人は、インターネットや携帯電話のなかった時代を知っているため、「情報

を外界に発信すること」「外界の情報を受け取ること」への慎重さがある程度ありますが、

子ども達は生まれたときからコンピュータや携帯電話が身近にあったので疑いなく使ってい

るような気がします。機械は便利なものですが、それを使うのはあくまでも人間であり、そ

の使う相手側の人間の気持ちしだいで悪意ある道具になったり、知識無く使うと思いかけず

加害者になってしまうことを再認識させるため、情報モラル教育が必要であると改めて気づ

かされました。

◇中学校の先生や他校の先生、保健室の先生と、現場の現状を交えて話を聞くことができたの

で、とても勉強になりました。現状は、子ども達の方が先に行っていて、大人の方がついて

いっていないことがよくわかりました。この教材が学校に導入されていることが知っていま

したので、2学期は実際の児童の様子を考えながら積極的に活用していこうと思います。保

護者会でも使えると思います。

Innovative Teachers Day 2008

このイベントは今回で3回目だそうです。

5月早々に、文部科学省の参与を務めておられる小泉教授が推進室を訪問された際、このイベントへの参加を依頼されました。

日野市は2つのセッションに、パネリストとして登壇しました。

下の画像は、応援に駆けつけてくれたICTサポートスタップが撮影し、送ってくれたものです。

セッション

「学校の情報システム管理について~簡単に安全に運用するにはどうするべきか~」

村田企画調整課長がパネリストとして登壇。

セッション「教育CIOの役割を考える~ICT活用を根付かせる体制作り~」

推進室長がパネリストとして登壇。

古典(落語)に学ぶ

今日の研修のテーマは“古典(落語)に学ぶ”です。

講師として噺家にきていただきました。

前半は落語について語っていただき、後半は実際に落語三席を講演していただきました。

◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな ◆受講者の先生の感想です。

◇落語はあまりなじみがなかったのですが、初心者にもわかりやすく解説していただき、興味

がわきました。せんすや手ぬぐいを使った所作も、さすがにプロだなあと思いました。語り

かけるような話しぶりに教室での話し方を見直そうと思いました。

◇日本の伝統話芸をたっぷりと楽しむことができ、貴重な体験でした。人間関係(人と人との

コミュニケーション)において、大人とは限らず対子どもにも、落語のオチや地口、シャレ

につながる精神をもって接すると、ゆとりが生まれ、豊かになってくると感じました。

◇落語とは「人間の業の肯定」というお話があったが、日本人庶民の人生観、つらい世を生き

ていく気持ちのもちようの知恵を感じました。また、表の教育、裏の教育というお話もあり

ましたが、どんな

日野のまちが好きになりました

講師を務めて下さったのは日野一小の小杉校長先生と日野四小の小坂教諭です。

日野台地南部の崖線下から湧き出している中央図書館下湧水群は、東京都の名湧水の一つです。ここから豊田用水に沿って受講者全員で歩きました。最後は浅川に合流です。

七生中学校の自噴井戸にも寄りました。この豊富な水源を用いて学校ビオトープも整備されています。

◆受講者の先生の感想です。

◇用水を見て、日野にはまだこんなに美しい水があるのか、こんなに豊かな場所があるのかと

驚きました。子ども達の心のよりどころとなるふるさと意識を育むことで、地域だけでなく

周囲の人も大切にする思いやりの心も育つのだと思います。授業を通してそのような心を育

てられるよう自分自身も学んでいきたいです。今日のフィールドワークで私も日野のまちが

好きになりました。

◇普段はまず学べない夏休みならではの貴重な研修でした。日野市の自然を守っていこうとす

る市民グループやボランティアの方々の姿勢もわかりました。子ども達に日野市のすばらし

さを伝えていきたいと思います。住んでいる場所を知り、誇りをもてるということはとても

大切なことだと思いました。

◇先人達が水を大切にして無駄のない利用をしていた工夫に頭の下がる思いです。子ども達に

地域を知り、用水によって豊かな他を広げ、稲作が行われてきたことを理解させ、用水を大

切にする心を育てたいと思います。また、豊田に寺小屋から始まった学校を開き、教育の大

切さを感じて力を注がれてきた地域の方々に感謝です。

◇湧水を地域がどのように生かしてきたか、地域上、歴史上の視点で理解できたのが成果でし

た。地域学習は、郷土教育研究を進めている方の実践を紹介する野が最も効果的であると言

うことが実感です。今日の研修を通して、地域学習及び東京都の学習の導入として「豊田用

水」が取り上げられると考えています。

◇初めて豊田用水を歩き、清流の街、日野市の特色を知ることができました。この環境が今後

も残っていくと良いと思います。実際の授業で、教材として活用していきたいと思います。

今日は、その手法が学べました。

◇今まで知っているようで知らないことがたくさんありました。豊田用水の豊かさと人々の智

恵について学びました。3・4年生の社会科はもちろん、理科や総合的な学習の時間で生か

していきます。知識だけではなく、身近な体験から出発し、日野の子どもでなければ味わえ

ない学習がしてみたいと思います。

自信がつきました

今日は、「ICT活用授業相談」です。

先生方の授業のニーズに合わせた、ICT活用授業の相談に応じ、授業案の作成を支援するという内容です。日頃からメディアコーディネータが要請に応じて学校に出向き、実施していることですが、今日は一日かけてじっくり取り組んでいただきました。受講者は4名でしたので、マンツーマンで実施することができました。

4名の先生全員が、作成した教材等を使って2学期に実施するミニ授業を行い、互いに相互評価も行いました。

「一日があっという間に終わりました。」

「最後に互いの授業を見合うことができ、アイディアを交換できて良かったです。」

「ICTの活用は教材研究があってこそだと感じました。」

「自信がつきました。」という感想をいただきました。

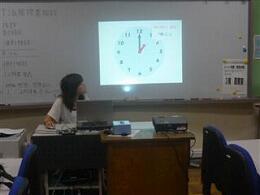

|  |

| 小学校第2学年 生活科 「秋、ドングリを見つけよう」 | 小学校第3学年 算数 「グラフ」 |

|  |

| 小学校第3学年 算数 「グラフ」 | 小学校特別支援学級第4・5学年 算数 「時計の見かた」 |

マナーの奥深さを知る

今日のテーマは「教員に求められるマナーとコミュニケーションスキル」

接遇研修の専門家に指導していただきました。

| 20080730-6.jpg お辞儀の仕方。 上体を腰から倒す。 背中45° 会釈も立ち止まってした方がきれい。 |

★以下、初任者の先生の感想です。

◇あいさつの仕方一つでも、相手に与える印象が大きく変わること。大きな声でなくとも、

相手の目を見て伝えることが大切であると学びました。また、ちょっとした気配りの仕方が

非常に大切であることなど多くのことを学びました。明日からすぐに生かしていきます。

◇学生時代にアルバイトで接客をしていたので、マナーやサービスに対しての意識を強くも

ち、試行錯誤していました。今回の研修で、マナーの奥深さを知り、当時の答えが分かった

ような気がしました。このことは、今後の職務でも生かして生きたいと思います。また、

普段から心情理解には十分気をつけているつもりでしたが、「あいづち」や「おうむ返し」

など具体的な方法が知れてよかったです。

◇普段当たり前すぎてなかなか人に聞きづらかったマナーや礼儀についてのお話を聞くことが

できて、とても勉強になりました。保護者の方の価値観は様々です。それぞれの期待値が違

う以上、こちらの「当たり前」を言うのではなく、相手の立場に共感して寄り添いながら受

け入れることが重要であることを再確認しました。

◇悩んでいる保護者の方に対して「こうすべきです」と、一つの方法を与えるのではなく、

「こうしたらどうでしょう?」と提案をし、選択決定するのは保護者であるということを学び

ました。そこから、満足するかどうかは保護者の方次第で、教師が決めることでないので

す。教師は、保護者の方の要求(事前期待)をある程度予想し、提案を考えておくことがとて

も大切だということが分かりました。日常の小さなところから保護者との信頼関係を作り、

クレームの発生を未然に防ぎたいと思いました。

個に応じた指導を充実させるために

「児童の活用(インタラクティブスタディ)」の研修です。ICT活用指導力C-4 A-4

基礎・基本の完全習得を目指して、一人一人の理解状況の把握の仕方を学び、2学期の算数で

実際に活用することがゴールです。

☆以下、受講した先生の感想です。

・間違えた答えに対しての支援画面を見たくて、たくさん間違えながら問題に取り組んでみま

した。内容が充実していて楽しく取り組めました。

・マンツーマンの少人数受講をさせていただき、とてもぜいたくでありがたかったです。

・個に応じた指導を充実させるにはコンピュータが必要だと実感しました。机間指導しながら

ノート指導を行い、そして、子どもの理解度も見ることができるのは、とても効率的だと思

いました。

・以前にも一度研修を受けたことがありますが、機械対子どもという無機質感や教師はできる

だけ手を出さないという後ろめたさがあって、「これでいいのかな」という感じをもってい

ました。しかし、今日の研修で、信州大学の先生のVTRを見て、使いこなして活用していく

わざと効果がよくわかりました。以前よりずっと前向きな思いになっています。2学期から

やってみます。

日野市の先生大活躍

今日は、東京都教職員研修センターの情報教育の研修会で、潤徳小学校の一ッ柳主幹教諭が、日野市を代表して実践事例を発表しました。

その様子を、担当の三神統括指導主事が、画像と共に次のように伝えてくださいました。

「小学校の実践事例を、具体的かつ適切にご報告いただきました。

ICT活用といいますと、これまでの教育とは異なる特別なことをしなければならないとか、機器を使いこなせなければいけないなどと思いこんで、とかく、力みすぎてしまうことがあります。しかし、ICT機器をツールの一つとして、日々の授業に効果的に活用されている事例を、実際にeー黒板や書画カメラなどの機器も持ってきていただき、実演しながらご紹介いただきました。発表の内容は、私たちが期待していたとおりのことであり、また、文部科学省の永井視学官からも、賞賛のことばがありました。」

児童・生徒の「話す力」「聞く力」を育てるために

★講師は、NHK放送研修センター日本語センターの加藤昌男先生です。

加藤先生は、元アナウンサーでいらっしゃいます。テーマは、話し言葉の基本

~わかりやすく、的確な情報伝達~(先生のための言葉セミナー)です。

3人グループで実習も行いました。話した言葉をICレコーダーで録音し、

再生を聴きながら振り返りました。

★児童・生徒の「話す力」「聞く力」を伸ばすためのポイント

☆「場面意識」「相手意識」を養う・・・「どこで」「だれに」話すのか。

☆あいまいなことばで終わらせない

☆先生自身が「豊かなことば」を示す

★受講された先生の感想です。

◇長い間話し言葉を大切にして深く考えてこられた先生のお話は、とても説得力がありまし

た。子ども達が私の話をちゃんと聞いてくれないと嘆くより、まず自分の話し方を吟味する

ことがいかに大事なのかということがよくわかりました。

◇自分はよく子どもの前でだらだらと説明をしてしまいます。今回の先生のお話を聞いて、

改めて伝え方の工夫の大切さを感じました。聞き手がわかりやすいように簡潔に伝えていく

力を付けたいと思いました。今日の研修では、話し方のポイントを学びました。まず結論、

文は短く、全体が先、部分は後。筋道を立てて・・・

子ども達が日々一番関わる大人として、言葉に気をつけ、豊かな言葉を使っていける子ども

になってもらいたいと強く思いました。

◇結論を先に伝え、話す内容を構造化してとらえること、これは、自分が子どもに話すときに

も、子どもに話し方を教えるときにも、また会議等でも役立てられそうだと感じました。

子どもの言葉を育てる立場として、自分の言葉にもっと意識を向けていかなくてはと思いま

した。特に、豊かな言葉に関しては、自分も耳が痛い部分があったので、本を読んだり人と

話したりして磨いていきたい。

◇話し言葉に自信がもてるようになりました。特に、結論から先に話して、部分は後から伝え

るという流れを理解しました。この流れを授業でも応用していきたいと思います。また、

話し方にも構造があり、組み立てると分かりやすく話しやすいこともわかりました。これか

らの自分の財産になりました。

◇印象に残ったのは、「言葉は消える」ということ。だからこそ、大事なこと、必要なことを

しっかり伝える工夫が必要なんだということをお話や実践を通して学びました。また、今ま

で自分がいかに意識せずに話をしてきたかを痛感し、反省しました。自分の課題が見えてき

ました。今回の研修に参加して、改めて日本語の難しさや楽しさを感じました。

今日もきれいです。夏の夕方の雲の芸術・・・(午後7時)

夏休みに入って一週間。

連日実施している研修会場には、熱心な先生方の姿があります。

日野市の先生はがんばっています!

教師のアイディアと発想が授業を楽しくする

★午前中は、ひのっ子教育21開発委員会の委員と合同研修です。

神奈川県立栗原高校副校長の関明先生にお越しいただきました。

テーマは「デジタル教材活用のひと工夫」です。

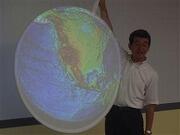

明るい教室でも画像がよく見える・・・自作スクリーン紹介

(リア・プロジェクションスクリーン、サイド・プロジェクションスクリーン)

もっと効果的な使い方を工夫する・・・画像に合わせたスクリーン

究極のボディ・スクリーン

「こんなものも活用できます。」外国のサイトも参考に・・・

★受講した先生の感想です。

◇今まではデジタルコンテンツを使うときにどういうコンテンツがあるか、どんな素材がある

かを意識して探していました。今回、話を聞く中で、コンテンツを自分なりに工夫して、

生かした方法があることを学びました。ボディースクリーンや地球の投影は、とても興味深

く楽しかったです。

◇スクリーンの前に立つと影ができてしまうことや、明るい教室では見づらいことを感じてい

たので、それを解決できるスクリーンを是非使いたいと思いました。すべてをデジタルにす

るのではなく、素材を選んで工夫して使うという視点に納得しました。先生自身が楽しんで

教材開発することの大切さを教えていただきました。

◇実践に直接役立つお話でした。すぐに授業に取り入れたいと感じました。デジタル教材をよ

り立体的に見せることがわかり、いろいろやってみたくなりました。2学期は、太陽系を教

室に持ち込みたいと思います。生徒と一緒に立体的に宇宙を眺めてみたいと思います。

先生のおっしゃった

「良い授業のポイントは、参加型!身体を張れ!生徒が意欲をもつように!」

が本当に参考になりました。

◇教材研究に注ぐ熱意、姿勢がとても勉強になりました。地球を丸いスクリーンに投影した

り、人の人体の中身を全身タイツに投影したりする場面では、自分の子ども達が声を上げて

目をくぎづけにしている様子を想像し、自分もやってみたいと思いました。関先生の実践を

参考にし、自分なりの教材を作ってみたいです。

◇様々なところに教材はあり、自分の見方を変えるだけで授業が生きもののように変化してい

くことを実感しました。デジタルな教材を一時間ずっと使い続けるのではなく、使い方を工

夫することで、より良さが引き立つことが分かったので、これからも教材研究に励みたいと

思います。

◇教師の仕事は工夫する仕事だと改めて感じました。工夫をする楽しさや喜びを関先生のプレ

ゼンテーションを聞いて感じました。私も時間を作って、教材・教具の研究をしていきたい

と思います。リア・プロジェクションの方式のプロジェクターは以前から考えていたので、

今回の講義を聞いて自分でもいろいろ工夫してみます。

★午後は、JST主任研究員の榊原博子先生にお越しいただき、

デジタル教材を活用した授業作りについてお話ししていただきました。

その後、2学期の指導案を作成し、受講者によるミニ授業を行いました。

以下、受講者のミニ授業の様子です。

夏の夕方の芸術

庁舎から見える夕方の空は、ちょっとした芸術。

刻一刻と空の表情が変わっていきます・・・

午後6時55分 午後7時5分 午後7時15分

アカデミックなまち 日野

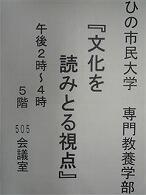

ひの市民大学専門教養学部前期の「文化を読み取る視点」というテーマの講座です。

昨日は3回シリーズの最終回でした。

「受講者は年配の方も多くいらっしゃいますが、皆さん、(大学の学生より)非常に熱心です。講義を熱心に聴き、講義後もすぐにお帰りにならず、積極的に質問されます。」

と、講師の社会教育委員の荻野治雄先生。

日野の熱い夏

今年は49チーム(連)が参加し、1000名を越える踊り子さんが参加するということです。午後は、途中にわか雨に悩まされながらも、市役所前の中央公園で、各チーム(連)の演舞が披露されました。このあと、本日夜と、明日は、日野、高幡、多摩平各地商店街で「流し踊り」が行われます。

結成4年目の日野市役所連「誠楽」も大活躍でした。5月から週に2回、業務終了後2時間の練習を重ねてきました。 「市民の皆様に日頃の感謝とおもてなしの心をこめて踊りました!」

特別支援教育コーディネータ研修

市内の各小・中学校の特別支援教育コーディネータは、年間を通じて研修を受け、専門性を身に付けています。今日はその第4回目。明星大学を会場に全日、研修が行われました。

★今回の研修は、東京都教職員研修センターのコーディネータ研修と合同開催です。

各区市の代表のコーディネータが100名以上集まっての大規模な研修でした。

講師は、日頃から日野市を指導して下さっている明星大学の小貫先生、島田先生、竹内先生の3人です。 研修内容は、

「LD・ADHD・自閉症等の理解」「コーディネータの相談機能」

「校内委員会シミュレーション」です。

6~7人でグループを作り、事例を使って校内委員会を開き個別の指導計画を作成します。各自がそれぞれの役になり、その立場で意見を言っていきます。

各区市のコーディネータと日野市の先生方が熱心に演習に取り組んでいました。

教育課題研修開始

一昨日に開催した夏季教員研修全体会で、新学習指導要領の内容に関する講演を実施しましたが、この内容を受けて、今日から新学習指導要領の改訂のポイントに添った「教育課題研修」が始まりました。

初日は、「伝統や文化に関する教育の充実」。

小学校の国語を中心に、古くから伝わることわざ等を取り上げた実践が紹介されました。

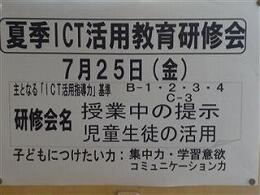

授業中の提示・児童生徒の活用

夏季ICT活用教育研修2日目。

「授業中の提示・児童生徒の活用」に関する研修です。

ICT活用指導力B-1・2・3・4 C-3

e-黒板や書画カメラ等の機器の操作をマスターし、それらを活用して、子どもたちの興味関心、課題意識や理解を深める授業を組み立て、2学期に実践する指導計画を立てることが研修のゴールです。

午前中:ICT機器を活用した事例を知り、実際に準備、操作、片づけを体験しました。

午後:2学期に実践するICTを活用した授業を組み立て、全員がミニ授業を行いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇書画カメラ、e-黒板の基本的な使い方を実体験できて本当によかったです。4月から何度も使

いたいと思っていたのですが厳しい現実がありました。今回の研修に参加できることが大変

うれしく楽しみにしてきました。思った通り、自分の不安がとれました。スタッフの方が丁

寧に指導してくださったおかげです。使い方を学び、実際に使う活動を通して、子ども達の

前で使える自信と技術が身につきました。夏休み中にまた何度か試したいと思います。昨日

までは何もできなかった自分が、今日からできるようになって2学期が楽しみでわくわくし

ています。こんな感情は久しぶりです。ICTは使い方指導で授業の善し悪しが決まるというこ

とですから上手に使っていきたいと思います。

◇午前中は、セッティング方法を含め、基本からしっかり学ぶことができました。夏の間に教

室でしっかり練習して、準備や片付けもスムーズに行えるよう慣れていきたいと思います。

午後は、短い授業を発表しました。他の先生方の活用の仕方が参考になりました。結局、便

利な道具も、教師の使い方や見せ方次第だと感じました。教材研究をしっかり行いたいと思

います。

◇実際に機器を動かしてみたことと、他の先生が工夫した使い方を発表している姿を見て、発

想が広がりました。デジタル教科書と書画カメラ、e-黒板をうまく活用してみたいと思いま

す。いろいろなアイディアは浮かぶのですが、なにぶんICTの基礎技術が追いつかず、勉強不

足を反省しました。それでも楽しく参加できたので、教えてくださったスタッフの方々に感

謝いたします。

◇書画カメラやe-黒板の起動から終了まで丁寧に教えていただきました。ごく基本的な機能しか

使うことができなかったのですが、今日の研修で多くの機能を使うことができるようになり

ました。様々な工夫をして活用することで、効果的な授業づくりができそうです。また、児

童も機器を使って表現できる授業は、やる気UPにつながるでしょう。今日の研修で身につ

けたことを活用していきたいと思います。

学校組織マネジメント研修

内容は4月に引き続き、学校評価についてです。

★日野市では、学校評価プロジェクトチームを立ち上げ、法令等の規定を踏まえ、どのように学校評価を進めるか、また、公表する学校経営計画の形式はどうするかについて検討を重ねてきました。今日は、その検討結果もお知らせしました。

今後、各学校では、9月末までに学校経営計画を作成し、10月初旬に学校Webサイトで公表することになります。

学校評価プロジェクトチームでの検討の様子。メンバーは、小・中学校長・幼稚園長の代表、小・中学校副校長代表、教育委員会部課長、指導主事の14名。

★午前中の校長先生の研修には、学校評価の第一人者でいらっしゃる国際基督教大学(元広島大学教授)の長尾眞文先生と、

都教委の山本統括指導主事に来ていただきました。

長尾先生は、都教委が統括指導主事を対象に昨年12月末に3日間にわたって開催した「学校評価指導者研修講座」の講師の先生です。

今回は事前にもご指導いただき、日野市に合わせたお話をしてくださいました。

テーマは、「最近の学校評価の動向と学校経営計画の具体化」についてです。

★午後は副校長先生の研修です。午前中と同じ内容で、グループの演習を中心に実施しました。

スキルアップ研修

今日から夏季ICT活用教育研修が始まりました。

今日は「スキルアップ研修」 ICT活用指導力A-3・E-1

校務に、授業に、自信をもってコンピュータを活用できるように、スキルアップを図る研修です。ニーズに応じた研修となるように、メディアコーディネータが、事前に、受講を希望した先生と打ち合わせを行いました。

研修の最後には、受講した先生方で成果を発表し合いました。

☆以下、受講した先生の感想です。

◇4月に日野市に異動してきて以来、自分が一番来てはいけなかった市だと思い続けてきた一因

がICTです。スキルアップを望みながらもこの研修が難しくてつらい一日になるだろうと

恐れていました。しかし、事前に、メディアコーディネータが私の実力やレベルアップした

いことなどをお聞きに来られたことから、とてもホッとし、今日を楽しみにすることができ

るようになりました。研修も一歩一歩丁寧に指導していただきました。子どもと同じで意味

がわかって操作できるようになると、上達の喜びを感じることができました。右上クリッ

ク、~をして、~から選んで・・・などただクリックするだけだと一瞬にして操作を忘れま

す。でも、意味を理解できたので大分わかってきました。一度しっかり覚えると、忘れても

思い出すのも早いかもしれません。少人数で手厚く指導してもらうと、大人でも伸びるもの

だと思いました。みなさんの指導と人柄に感謝いたします。

◇大変充実した一日でした。一日でワード、エクセル、インターネット、パワーポイントと、

内容が豊かであるにもかかわらず、楽にできました。受講者が初心者で少人数だったので安

心しました。優しく教えていただけて感謝しています。NICERもよくわかりました。

この後、夏休み中に、ワードが上達するようにがんばります。

◇親切に丁寧に教えてくださいました。午前と午後の学習内容も、焦ることなく適当な量で安

心して受けることができました。これもメディアコーディネータのみなさんお努力のおかげ

だと思います。事前に何度も学校に来てくださったり、間違えても笑顔を絶やさず指導して

くださり、この暑さも吹き飛ぶ研修となりました。今日の指導の仕方を現場に生かしていき

たいと思います。

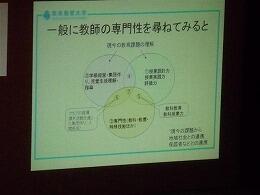

夏季教員研修全体会 第?部

★第?部「“教師としての専門性”が自信を高める」

講師 奈良教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)教職開発専攻 小柳和喜雄教授

信州大学教育学部附属教育実践総合センター長 東原義訓 教授

教員養成、教職大学院、教員研修の新たな方向性に取り組んでいらっしゃるお二人に、諸外国の教師教育、わが国の教師教育について紹介していただき、日野市の取組にもふれながら、「教師の専門性」について考えていきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇多忙な毎日の中で、自分自身の目標、目指すべきゴールを見失いかけていたように思う。

まずは、自分が何を目指して教師の道を生きていくのか考えていこうと思う。そして、自分

自身を高めるために努力を続けたい。

◇テーマが興味深く、話もわかりやすかった。自分自身、初任研や10年研を経験し、年数だ

け見ると中堅教師になった今、自分が教師としてどの立ち位置にいてこれからどういう方向

を目指していくべきか、またどのように進みたいのか模索している状態なので、改めて振り

返り、考える機会がもてた。

◇教師としての専門性とは何か。医師や弁護士はその専門性の根拠が明確だが、教師は全体像

とゴールが見えず、独りよがりのなりがち。そこで、教職大学院や教員研修の新たなシステ

ムができており、その内容をかいま見ることができた。自分自身、漠然としていた教師の専

門性を明確にすることができ、自分の進むべき方向がはっきりしてきた。

◇専門性について、小柳先生の提示して下さった表を見て納得した。今まで自分が今どこの位

置(レベル)にいるかわからないままに日々の仕事をこなしていた。自分がどこまでできて

いると言うことがわかれば自信をもつことができるし、これから何を身に付けていったらよ

いかがはっきりわかる。これまで意識することがなかったので、今回、自分を見つめ直す良

い機会をいただいた。

◇自分としてはICT機器を学習効率を上げるために積極的に活用しているつもりだったが、東原

先生の演習により、奈良教育大学教職大学院で使用されているルーブリックによる自己評価

をし、今後の課題を見つけることができた。現職である以上、専門性を高めることは必要で

あるので、このような自己を高める取組を続けていくことの必要性を感じた。

◇改めて自分の専門性は何なのかを考え直す時間になった。自分にとって4つの教師像

「計画者・授業者としてとしての教師」「教科の専門性に強い教師」

「カウンセラーとしての教師」「リーダー・調整役としての教師」

にあてはめて、目指す資質能力の目標はどこなのか

をはっきりさせることがまさにキャリアプランになるのだと理解した。事例のスタンダード

が大変参考になった。他のルーブリックの仕組みも知りたい。

◇教師の専門性は幅が広く、それをしっかりと自覚して身に付けていくことが大切であると感

じた。しかし、これだけの広い分野ですべて100%の専門性とはなかなかいかない。子ど

も達の中にも勉強の得意・不得意の分野があるように、教師にもある。そこで、個人が幅広

く努力していくと同時に、得意な分野の専門性をさらに高め、それを校内に広めて行くこと

で共有ができるのではないかと考えた。自分もそういう役割を担えるようにしたい。まずは

自分自身を高めていかなくてはと思う。

◇教師としての専門性について2点学んだ。1つは、「専門性」をもつこと自体が重要なこと

であるから教師は追究すべきであるということ。そして2つ目は、「専門性」とはどのよう

な教師の仕事(役割)の面を指しているのか、その分析がなされたということ。

自分に当てはめて向上していく必要性を改めて感じている。

◇教職大学院の内容を初めて知った。教員生活も年数が長くなるにつれて、教科指導、校務、

人間関係等様々な事に追われる毎日。焦点をあててさらに学び直したいという思いもある

が、なかなか難しいのが現状。しかし、教師として、人間として幅を広げ、子ども達に希望

を与えられるようになるためにも、学び続ける姿勢をもちたいと思った。今回の講演は非常

に刺激になった。

◇自分は今まで体験を通して専門性を高めてきたのだと振り返った。今の若い教員に研修が多

いのも、専門性が身に付くように行政が計画したものであることを改めて感じた。だから、

若いのに優秀だなあとかすごいなと感じることが多かったわけだ。自分が専門性を身につけ

てきたのは、自分の乏しい体験だけなので幅が狭いと思う。これからの世代には、専門性を

より多く身につけ、教員として誇りをもって仕事をしてほしいと期待している。

夏季教員研修全体会 第?部

★第?部「新学習指導要領のめざす教育~改訂のポイント」

講師 早稲田大学教育学部 安彦忠彦教授

安彦先生には、中央教育審議会委員として、小・中学校新学習指導要領改訂に中心的な存在として関わられた立場から講演していただきました。

★受講者アンケートに書かれた感想

◇今年度、日野市に異動してきて、このような全体研修の機会があることは、とてもよいこと

だと思った。講演を聴いて、授業時数の増加=子ども達の思考する時間の確保 という考え

方に共感した。子ども達は、1つのことに対していろいろな視点で見たり感じたりする素直

さや豊かさがある。そこからもっと多面的に考えることや伝えることを大切にした授業に取

り組んでいきたいと思った。

◇中教審の委員というお立場から新学習指導要領改訂の背景から方向性、ポイントを、根拠の

あるデータ(PISAなど)を示しながらわかりやすく話していただけた。今後の教育で目指

す方向性が、話を聴く前と聴いた後では意識が変わり、より鮮明に自分の中に残った。

また、学校、家庭・地域、行政がうまく機能して教育に携わっていければよりよい教育効果

が得られるのだと実感した。

◇OESDの結果を受け、今回の改訂で「思考力」「判断力」などの力を高めることに重点が置

かれていることを理解した。校内研究においても考える力を高めるための取組を進めている

ので、新学習指導要領をよく読み、その具現化に努めようと思った。

◇今回の改訂では、子ども達の実態から考慮されたものであることがよくわかり、実際に改訂

に関わった先生の話が聞けたことは貴重だった。特に今叫ばれている「活用型」の意味、位

置付けが明確になり、これをいかに実践していくかが鍵であると感じた。もう少し自分自身

の中で「活用型」の定義を明確にしていくことと、各教科の改訂のポイントや趣旨をしっか

り理解できるよう勉強しなくては、と感じた。

◇本校ので行っている研究の目指すところを共通する部分がたくさんあり、安心するとともに

さらに深めていきたいと思った。また、安彦先生は、はっきりと矛盾点も指摘され、頼もし

く感じた。このような方に守られている教育界にいられることに喜びを感じた。

教育現場の人間として自分もがんばっていきたい。

市民会館大ホールは先生方の熱意で一杯

本日は、夏季教員研修全体会が開催されました。

日野市内の全小・中学校、幼稚園の先生方約650人が日野市民会館大ホールに集まりました。

毎夏に開催するこの全教員対象の講演会形式の研修会は、今年で5年目になります。

会場は日野市の先生の熱意で一杯になりました。

★第?部と第?部の講演の合間には、2つの説明を行いました。

|  |

| 「日野市の特別支援教育について」 通常学級に在籍する児童・生徒への対応と 日野市の進めている特別支援教育の体制に ついて理解を深めてもらうために、 梶野指導主事が説明しました。 | 「日野市学校教育基本構想 (仮 教育のまち 日野ビジョン) の策定について」 ひのっ子教育21が策定されて10年たちました。これからの日野市の学校教育が向かう方向性をまとめている素案が来月にまとまり、秋にはパブリックコメントを受ける予定であることを浮須参事が説明しました。 |

★午前、午後の講演の合間には、5分間の健康体操を行いました。指導者は健康課の職員です。

★午後の講演開始前に、日野囃子保存会(日野市祭囃子連合会)による

祭囃子を演奏していただきました。

150年以上もの伝統をもつこの日野囃子は、今後もひのっ子に受け継がれていきます。

明日の全体研修会の準備

明日第2部の対談では、会場で短時間に対談用の3台のコンピュータをうまく接続するために、分配器は?切り替え器は?モニターは?・・・と、

実際に明日を想定したセッテングを行い、練習しています。

講師の先生のお名前も、プロジェクターで投影することを試みています。

家庭への啓発の必要性

内容は「大人は知らない「ネットいじめの対処法ーいじめ、不登校、ひきこもり、問題行動を起こす子供の具体的対処法 ー」です。

講師は、本市の5月の情報安全教育研修会でご指導してくださった安川雅史先生です。

講座の最後は、次のような言葉で締めくくられました。

「携帯電話を持たせるということは責任を持たせるということです。

どれだけ多くの危険があるのかを親が十分に理解して、子どもをしっかり守ってあげて下さい。」

今回の講座の資料 内容は推進室から各学校に還元していきます。

◆5月の情報安全教育研修会を受けて、1学期に各学校では、発達段階に応じてネットいじめに対応する指導を行いました。夏休みに向けて全体指導を行った中学校や、保護者対象の研修を企画した児童館もありました。先日配布した教育広報「ひのっ子きょういく」でも、第一面にこのことを特集として取り上げています。

|  |

| 日野第二中学校にて | みさわ児童館にて |

水潤うまち 日野

いよいよ明日からは、子ども達が楽しみにしている夏休みです。

夏休みのスタートに合わせて、梅雨も明けそうです。

午後からはあっという間に空が曇り、大雨となりました。

梅雨明けを目前にした大雨です。

豊かな日野の水源も潤っています。

◆日野市内には180カ所ほどの湧水地点が確認されています。都内でも湧水に恵まれた地域の一つです。また、日野はかつて、東京の穀倉地帯と呼ばれ、江戸時代に多摩川・浅川からひかれた農業用水路が今も市内を網の目のように流れており、

これら水路の長さは118キロにも及ぶということです。

向島用水親水路・向島緑地

用水路沿いにある全長約500mの遊歩道には雑木林が植裁されており、途中には水車やあずまやがあります。遊びや魚取りも楽しめます。カワセミを見つけることができます。

黒川清流公園湧水群

日野を代表する湧水群で、多くの水生生物や鳥類が生息する貴重な場所です。

道路沿いの水路部分は親水公園として子ども達の遊び場にもなっています。

感動体験(理科ねっとわーくを活用した授業 その2)

|  |

| 第2学年生活科「タンポポ」 ICT活用指導力Bー3・4 国語の学習(単元「たんぽぽのちえ」)と生活科でのタンポポの観察活動のまとめとして、タンポポの育つ様子をデジタルコンテンツで確認しました。 子ども達は高速映像に感動し、手を広げて一緒に成長の様子を演じています。 また、タンポポの成長についてより理解を深めるために、デジタルコンテンツを加工し、 パワーポイントの教材として児童に提示しながら学習を振り返りました。 | |

|  |

| 第3学年理科「風で動くおもちゃ」 ICT活用指導力Bー1・3 新学習指導要領の新規単元の学習内容です。 導入で、「どうしてとぶのかな」と子ども達に興味をもたせるために、 生物の飛行に関するデジタルコンテンツを活用しました。 また、風の力が強いことを実感させるために、台風接近時の映像を利用しました。 さらに、風の力を利用している実例として 風力発電のデジタルコンテンツも提示しました。 | |

|  |

| 第5学年理科「たんじょうのふしぎ」 ICT活用指導力Bー4 人の成長や誕生について学習してきたことをまとめる際に、デジタルコンテンツを活用しました。子どもたちは、課題解決学習の段階で、資料や写真は活用してきましたが、 実物の映像を見るのは初めてです。戸惑いながらも、生命の神秘さに感動していました。 | |

「ふしぎ!」(理科ねっとわーくを活用した授業 その1)

◆以下は、7月2日に行った潤徳小学校の学校課訪問での研究授業です。

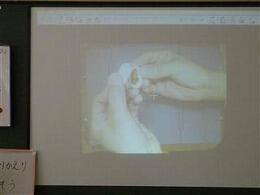

第3学年理科「カイコを育てよう」 ICT活用指導力Bー3・4

一人一匹カイコを飼育してきて、様々な発見をし、疑問をもっている子ども達。

子ども達の共通した疑問を解決するために、理科ねっとわーくのコンテンツが活用

されました。 実物観察を補完する活用方法です。

|  |

| 今までのカイコの成長の様子を記録した画像や友達の観察カードを見ながら、 飼育活動を振り返っています。 今の子ども達の一番の関心は、まゆの中でさなぎになったカイコ。 「まゆの中でどうしているんだろう・・・」という疑問をもっています。 | |

|  |

| 「確かめてみましょう。」とまゆの中を開く瞬間を、 手元を拡大しながら見せています(左画像)。 歓声をあげながらじっと画面を見つめる子ども達。 「小さいからよくわからない。もっとよく見たい!」という子ども達の声に答えて、 「では、大きくして詳しく見てみましょう。」と、 理科ねっとわーくのコンテンツを提示(右画像)。 いろいろな角度から見せています。 「へえ。幼虫の時よりも縮んだんだね。」 「すごいな。かたいパンみたいだね。こんな形になってじっとしているんだね。」 「いつカイコガになるのかな。」 | |

自分の飼っているカイコが、たくさんのクワの葉を食べてどんどん成長し、いつの間にか全く違う姿になっています。

実物を見て、デジタルコンテンツで確かめて、生命の不思議さを感じた子ども達でした。

校務支援システムで通知表作成

1年たった今、校内のマネジメントを図ってきたモデル校4校の教務主任は、みんなこう言っています。「最初は大変です。必ず山を乗り越えなければなりません。1年目は相当な覚悟が必要です。1年前に比べて今年はとても楽になりました。余裕があります。

出欠や子どもの良さなどの記録を日々続けていくことさえしっかりやっておけばちっともあわてることはありません。年度末には自然に要録ができあがっているという状況になります。」

今年から中学校では、8校が全校そろって校務支援システムによる通知表作成を行っています。小学校では6校実施。残る11校は来年に備えて準備中です。

今日・明日は印刷のピークです。

|  |

| 日野第二中学校にて・・・ 印刷の設定も、教務主任(主幹教諭)と一緒に確認して慎重に行います。 「入力さえ終われば印刷は本当に速いですね。あっという間です。」 | |

|  |

| 大坂上中学校にて・・・ 「ここにいたるまでが大変でした。やっと印刷する段階に来ました。 1クラス5分。感動の速さです。」と、教務主任(主幹教諭)。 | |

|  |

| 日野第四小学校にて・・・ 印刷が終わると、一枚一枚ファイルにとじ込み、 ポートフォリオ形式の通知表の完成です。 「データがサーバーで完全に守られているのでセキュリティ上安心です。」と、 副校長先生。 | |

日野市教育広報「ひのっ子きょういく」第62号発行

今回の第一面の特集は、『子どもをネット上のトラブルから守るために・・・』です。

先月のPTA研修会でもお話させていただいた内容です。

←画像をクリックするとダウンロードできます。

←画像をクリックするとダウンロードできます。 夏季教員研修 全体研修会

ICTで自分のスピーチや音読を振り返る

児童・生徒が、自らの音読やスピーチを振り返って、さらによくしていくための改善点を見つけるというものです。 ICT活用指導力Cー4

中学校での実践(平山中学校第1学年「印象に残ったことや考えたことを伝えよう」)

体育ではよく活用されているスポーツミラー(映像遅延装置)。これを、国語のスピーチで活用してみました。スピーチそのものに加えて、スピーチをしている時の表情など、自分の姿も振り返ることができました。

小学校での実践(日野第三小学校第3学年「三年とうげ」)

スタディノートを活用してデジタルポートフォリオを作成しました。自分の音読を録音し、聞き直しています。この後、友達の音読も聞き合う活動を行い、さらに音読をよくするための感想やアドバイスを交換し、再度音読に挑戦します。

武蔵野市からの視察

武蔵野市でも、教員用校務ネットワークの構築に向けて検討委員会を立ち上げ、調査研究を行うそうです。本日お見えになったメンバーは、小・中学校代表の管理職と、教育委員会の職員、そして情報管理課の職員の方々です。主に、教員用コンピュータのネットワーク整備、システム導入とシステムの運用について、セキュリティ対策について、質問を受けました。ハード面での質問が多かったので、情報システム課の職員も同席しました。

庁内の会議室でお話を聞いていただいた後は、市役所に一番近い日野第七小学校に案内し、実際に校務支援システムが運用されている様子を見ていただきました。

七小の管理職の先生が視察を快く引き受け、説明をしてくださいました。

*視察を受けるにあたっては、今回の様に、推進室に日程等も含めて事前の相談をしていただいています。中には、いきなり訪問日時を示され、その日以外は変更できないと言われてお断りをするケースもあります。また、推進室に相談せずに、市内の学校に直接電話を入れて視察を申し込む件も起きています。先進地区として見本にしていただけるのは名誉なことですが、学校に必要以上の負担をかけてしまうことだけは避けたいと思っています。

文書管理も正確でスムーズに

これにより、学校は、今まで毎日交換便でどっさりと送られてきた文書の管理が自動的にでき、事務の効率化が期待されます。

教育委員会から文書を受けると受理簿が自動作成され、日野市で統一された文書分類表による受理簿文書庫で保存されます。この受理した文書は校内掲示板や校内回覧板に転送したりすることができます。また、報告が求められる文書は、担当者が作成した報告文書が決裁文書となり、最終決裁後に教育委員会へ送信されます。この時に自動的に発送簿が作成され、受理簿文書庫で保存されます。まさにペーパレスのやりとりです。

|  |

| 本日は午前中に学校向けの説明会を実施し、 午後は教育委員会の各課対象に 説明会を実施しました。 | 「今後は文書管理も正確でスムーズに なります。」と、本機能の追加にあたり、 学校の事務主事の代表者と調整を 図ってきた庶務係長。 |

| |

| 教育委員会内で学校向けの文書印刷量が ナンバー1の指導主事にとっても、 夜遅くまで文書印刷にかかっていた 時間が短縮されます。 |

庁内の環境監査

今年度の重点施策「ふだん着でCO2をへらそう」事業に取り組んでいます。

市では、平成12年12月7日にISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得し、

平成15年度、平成18年度に認証を更新継続しています。

本日は庁内で環境監査(ISO内部監査)がありました。

この監査は毎年行われており、庁内で編成された環境監査チームが班ごとに分かれて各課を回っています。

毎年行われているこの取組は、日野市の職員の意識の高さを感じます。

3人の監査員の監査を受けるエコディレクター(教育部長)とエコマネージャー(推進室長)。

エコナビゲータ(推進室職員)は、監査員のため他課の監査中。