文字

背景

行間

6年生が仲田小学校に通う日も残り少なくなりました。すでに先週から練習は始まっていますが、今日の4校時、5校時は、証書授与の練習をしました。

名前を順に呼ばれて、体育館舞台上に立ち、自分の将来の夢を語り、卒業証書を受け取る、これだけの事ではありますが、6年生の子供たちにとっては、一人一人が主役の卒業式の中でも、大切な時間になります。今日は、証書授与の練習は実質初めてではありましたが、本番と同じように66名全員が証書授与を体験しました。

証書授与の練習をしながら舞台の上から6年生を見ていて、おしゃべりなどが聞こえない、姿勢がいい、受け取った証書を床に落とさない等の立派な練習態度が見られたのは、とても素晴らしいと感じました。まだまだ声が小さかったり、早く歩いてしまったり、うまく夢を語れなかったりする場面もありましたが、これからの練習の中で修正できます。真剣な態度はこれからの練習でもさらに磨かれることでしょう。

歌や呼び掛けの練習など、やるべきことはいくつもあります。自分たちが納得できる自分たちの卒業式にしてほしいと願っています。

3月11日を今週の水曜日に控えた今日、月曜日の全校朝会で、東日本大震災について子供たちに呼び掛けました。

まず、校長から4年前の3月11日に東北地方の太平洋側で大きな地震が起きたこと、信じられないほどの大きな津波が海から押し寄せたこと、津波は東北地方の様々な港や川に流れ込み、町を飲み込んでたくさんの方が亡くなったことと言った事実を子供たちに伝えました。その後、平成23年8月に『文芸春秋 八月臨時増刊号』として発行された『つなみ 被災地のこども80人の作文集』の冊子の中から南三陸町の当時6年生の子が書いた作文を、放送委員会に所属している6年の酒井さんに読んでもらいました。

さらに、3月11日の南三陸町の町の様子の写真、2か月ほど経って同じ南三陸町で撮影された写真、校長が昨年の夏に南三陸町を訪れたときに撮影した写真等を体育館のスクリーンに映して子供たちに見せながら、3月11日から現在までの被災地の様子を伝えました。被災地の写真等はたくさんあったのですが、今日の朝会では、南三陸町周辺に限定した写真について話をしました。

子供たち、特に低学年の子供たちの中には、4年前と言うと、ほとんど東日本大震災について分かっていない子もいたようでした。これだけテレビ等でも様々な面から取り上げられている自然災害の恐ろしさや現実の被害状況、予想される今後の災害、被害状況、災害に対する対策、避難方法などの情報でも、小学生のいる家庭ではどれだけ子供たちと一緒にその情報を確かめているか、具体的な対策や避難について話し合われているか、というと、正直難しいのではないかと危惧しています。今を生きているものとして、こうした話を風化させてはいけないと思います。学校としては、できるだけ機会を設けて、子供たちに分かる範囲での説明をしなければ、いざという場面で、生きてこない気がしています。その意味で、子供たちには、さらに『わたしたちに 今 できること』として、以下のようなことを伝えました。

〇じぶんのいのちをたいせつにすること

〇まわりの人のいのちをたいせつにすること

〇みんなのいのちをたいせつにすること

さらに具体的には、以下のことを伝えました。

1 今でも苦しんでいる人がたくさんいること

2 じぶんができることがあったら、すすんでやってみるゆうきをもつこと

3 あたりまえにすごしていることにかんしゃして、いっしょうけんめいに生きること

4 みんなが幸せにくらせるために、じぶんができることをかんがえ、すること

少しでも、今日の話を聞いて子供たちが災害について考えたり、これからどうすればいいのかを話し合ったりしてくれると嬉しく思います。

真冬に戻ったような冷え切った空気になってしまった土曜日ですが、午前中PTA代表部の方々が集まって、今年度最後の運営委員会に向けての事前打ち合わせを行いました。

今年度の代表部の皆さんの任期は、4月末のPTA総会までですが、その総会を行うに当たっての準備やその後行われる歓送迎会にまですでに話が進んでおり、後は確認する程度までになっていました。児童の絶対数が少ない本校でのPTA活動は、様々な面で制限があることも出てきます。それでも、学校行事も含め、保護者の方々がすすんでご協力してくださるので、学校が成り立っているように感じます。来年度の企画まで話が出ていましたが、学校と地域、家庭とがともに歩んでいけるような活動をさらに広げていきたいと考えています。

学校は、今年度もあとわずかな日数になりました。まずは、25日の卒業式の日まで子供たちを大切に見守っていただけると幸いです。

これまで長い時間を掛けて準備を進めていただきました卒業対策委員の皆さまをはじめとする本当にたくさんの保護者の皆様方には、心温まる時間を企画していただきまして、ありがとうございました。

来週からは、いよいよ卒業式の練習もかなり本格化します。6年生の子供たちが、『卒業生』として小学校卒業に向き合える、そんな気持ちのさせていただいたのではないかと思います。幸せな子供たちだと思うとともに、思い出に残るいい卒業式にしたいと感じました。

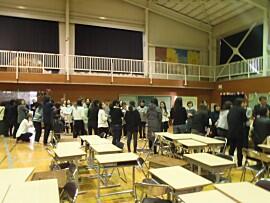

今日の5校時に、体育館で「卒業を祝う会」が行われました。

6年生の保護者と子供たちの卒業対策委員さんたちで計画を立ててくださり、今日は昼前にはすでにたくさんの保護者の皆様方が体育館に集まって、会の準備をしていました。それぞれの出し物や思い出の写真で、お互いに感謝の気持ちやお祝いの気持ちがつながり合えた時間になりました。思わず涙ぐむ場面もあり、小学校卒業と言う一つの区切り目に当たってのご家族の絆が感じられたのではないかと思いました。

あいさつウィークの最終日だった今日も、たくさんの子供たちが正門、東門周辺に並びました。

あいさつの声が大きくなったことは先日お伝えいたしましたが、それだけでなく、並んでいる子供たちが登校してくる友達に対して、ようこそと迎え入れるようにどんどんと前に出ていく様子を見ることができました。あいさつをすることで、自分の気持ちも良くなると言うことの表れではないかと感じました。あいさつウィークの4日間で、確実に子供たちの朝の生活リズムが変わったことは、本当にうれしく思いました。

課題がないわけではありません。あいさつウィーク中の参加者は、連日在籍数の約半数。参加している子の中でも、ぎりぎりの時間に来てカードを置いていく子もいたり、参加して少しすると登校してきた友達と一緒に教室に向かう子もいたりしました。登校してくる子の中にも、あいさつを返す子もいれば、すうっと歩いて行ってしまう子もいます。また、1度も参加しなかった子もまだ多数いるわけで、学校としてはとても盛り上がっていることは確かですが、本当に全体に浸透しているかについては疑問がわきます。

それでも、カードを持ってきている子がたくさんいることやたとえわずかな時間でも並ぼうとする子がいること、いっしょに並ぼうと友達に誘いの声を掛けている子がいることなど、その様子を見ていてやっていてよかったと思われることがたくさんありました。それだけでもうれしいことです。

学校では照れもあってうまく挨拶ができない子もいますし、お家や社会教育の場面では嬉々としてあいさつをしていることもあるでしょう。これから子供たちが大きくなるにつれて、たくさんの人の中で社会生活を送る際に、人とのコミュニケーションの大切さが分かるときが来ます。その時に、あの時にあいさつをしたらみんなの顔が笑顔になっていたなあ、という経験が少しでもできれば、それで十分なのかもしれないと思ったりもします。強制でやらされていることではなく、自分があいさつを声に出し、それが気持ちよく思えるような、そんな環境づくりができるよう、これからも学校と家庭とで、子供たちを育んでいきたいと思います。

今日の様子から

いろいろと忙しかった今週でしたが、おかげ様で、昨日木曜日と今日の金曜日は体調不良による欠席者はゼロでした。朝晩の寒暖の差が激しいこの時期に、こうして子供たちが健康でいられるのは、学校にとっても大変ありがたいことです。

今年度学校に登校する日も、来週、再来週、その翌週の13日だけ(1~4年生は12日)となりました。最後まで元気な子供たちのまま気持ちよく進級できるようにしていきたいものです。

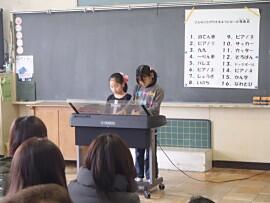

昨日の5校時、体育館で「2分の1成人式」が行われました。

昨日は、朝から様々な行事が入っていたので、4年生にとってはかえってリラックスできるのでは、と思っていましたが、実際には、会場となった体育館に移動するときには、かなりの緊張感が漂っていたとも聞いています。

式そのものはスムースに進行し、子供たちもちょっと硬かったかもしれませんが、自分たちの思いを一生懸命に伝えようとしていました。多数お見えになりました保護者の方々も、子供たちの成長を確かめることができ、また、これまでのご苦労を思い出し喜びもひとしおだったのではないかと思います。

「2分の1成人式」の企画準備に携わっていただきました4年生の学級委員さんをはじめとする皆様方には、心より御礼申し上げます。

以下、昨日の「2分の1成人式」の本番と一昨日のリハーサルの様子を合わせて紹介いたします。

6年生を送る会が終わった後の今日の給食は、たてわり班ごとにいっしょに給食を食べました。お世話になった6年生に感謝とお別れの言葉を伝えながら、交流をしました。

給食の様子から

5年生は、いよいよ最高学年の引継ぎをするのだという態度で、会を引き締めていました。それぞれの学年の子供たちが、6年生との思い出を振り返る会になっていたように感じました。

6年生も、いつになくしんみりとしていたように思いました。下学年の気持ちが届いていたのではないかと思います。

今日の3校時、「6年生を送る会」が行われました。

6年生紹介から始まり、各学年からの出し物や6年生からのお礼の演奏、全員合唱などで6年生の卒業をお祝いし、これまでの活動に感謝の気持ちを届けました。暖かい陽気にも助けられ、会場となった体育館は穏やかな雰囲気に包まれました。6年生も、下学年もにこやかな表情で過ごした1時間でした。

送る会の様子から

本校では、年間をとおして体力を高める取組を行っています。その1つとして、大縄跳び大会があります。

6月にホップ会、12月にステップ会、そして今日はジャンプ会と言う位置づけで、学級ごとに大縄跳びをしました。これまでの記録から今回の取組で伸びた学級が半数程度ではありましたが、子供たちは楽しそうに回数を数えながら跳んでいました。技能的なことも含めて、こうした機会を生かしてこれからも子供たちの体力を高める活動を盛んにしていきたいと思います。

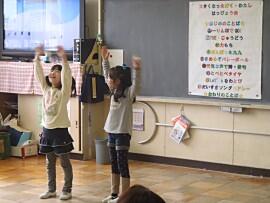

今日の5校時、2年生がそれぞれの学級で、「大きくなった ぼくわたし」発表会を開きました。保護者会の前の時間に設定していることもあり、たくさんの保護者の方々が参観している中、2年生の子供たちは、自分たちがこの1年間にできるようになったことをグループごとに堂々と発表しました。

特に成長を感じたのは、子供たち一人一人が「僕は今まではここまでしかできなかったけれど、2年生になってからこれができるようになりました。」「2年生になってからできるようになったことは〇〇です。ぜひ見てください。」と言ったことを言葉で表現できていたことです。その後に実際にできるようになったことを見ることができたので、保護者の方々にとっても、さぞかし子供たちの成長の様子が直接伝わったのではないかと感じました。

また、どちらも学級も、たくさんのグループが発表したのですが、発表を見ている他の子供たちが実によく発表している友達を見ているだけでなく、がんばれ!と応援しているような様子が随所に見られました。これも大きな成長ではないかと思います。

そして、何より子供たち一人一人が一生懸命に表現しようとしているところが、すごい!と思いました。

後で担任から聞いた話によると、見ていた保護者の方々から感動して涙が出てきたという話や、今更ながら子供たちの変容に驚いたという話が出ていたそうです。

2年生、あっぱれ!!

参観していただきました保護者の皆様方には、心より感謝申し上げます。

発表会の様子から

この数日、春の訪れを思わせるような陽気の日があったかと思えば、今日のようにダウンを着こまなければいけないかと感じるような寒い日が来たりしています。子供たちは、休み時間になると、元気の外遊びを楽しんでいますが、欠席者が全体で5・6名の状態が続いています。今年度の仲田小学校としては、たくさん休んでいると言えます。

今週は、天気が崩れたり、気温が下がったりするという予報も出ていますので、まだまだ春がくるには時間がかかりそうです。衣服の調整やうがい・手洗いの励行などのご配慮をお願いいたします。

3学期のあいさつウィークが今日から始まりました。

初日の今日は、曇っていたうえに、折しもはらはらと粒状のものが空から降ってくる程の寒さ。思わず『雛あられだね』と子供たちに呼び掛けてしまうほど、冷え込んでいました。そんな中でも、ゼッケンを身に付けた代表委員の子供たちは、上着もなしに早くから門の周辺に並んでいました。

あいさつウィークの初日とあって、子供たちもあまり並ばないかと想像していたのですが、東門、正門ともにたくさんの子供たちが列になって、「おはようございます。」と元気にあいさつをしていました。色画用紙のあいさつカードを手に持って、嬉しそうにあいさつをしている様子を見るのは、朝から気持ちのいいものです。

カードが配られる時点で、子供たちの中では、明日はあいさつに立とう、という気持ちになっているのだろうと思われます。正門、東門ともに、いつもより早く学校に来ている子がたくさんいました。「友達や先生にあいさつをしよう」、という人間関係を円滑にしようとする気持ちだけでなく、そのために「いつもよりも朝早く起きて登校しなくては」、という生活面での二次的な効果も表れているところが、本校のあいさつウィークが定着している証であり、素晴らしいところだと思います。

あいさつウィークは今週いっぱい続きます。仲田小学校の子供たちが、みな元気な声であいさつを響かせるような学校にしていきたいと願っています。

今日の朝会で、校長から子供たちへの2つのお願いということで話をしました。

川崎市の中学校一年生の生徒がナイフで殺害されるという痛ましい事故について、以下のことをお願いしました。

(1)なにか心配なことや気になること、悩んでいること苦しいことがあったら、とにかく先生や家族に話してください。大人はきちんと話を聴きますから、勇気をもって相談してください。

(2)自分ではよく分からないこと、確かでないことや誰かから聞いたことを、SNSのような手段を通して、簡単に情報として流したりしないでください。そのことで、誰かが傷つくこともあるかもしれないことを知っておいてください。まず、身近な大人に話をしてください。

子供たちにとっては、難しい話であったり、意味がよく分からないことであったりすることかもしれないと思いましたが、みな話をよく聞いていました。大人が真剣に『よくないことはよくない』『暴力は何が理由であっても許されない』といった気持ちを伝えることで、子供たちも自分の問題として考え、『大人は自分のことを分かってくれる存在だ』と信じられるといいと願っています。

ご家庭でも、心配事や悩み事がありましたら、学校にご連絡ください。学校では、教育委員会や警察など関係する諸機関と連携をとりながら、子供たちや保護者の皆さんへの支援体制を考えます。子供たちが「明日何をしようかな」といった希望をもてるような、そんな学校をつくりたいです。

去る2月28日(土)に、「日野市ロープジャンプ!小学生大会」が行われました。本校からは、5・6年生の各学級から合計4チームが出場し、元気にロープジャンプを楽しみました。惜しくも、仲田小学校の新記録をつくることはできませんでしたが、それぞれのチームが声を掛け合っていっしょに練習をしてきたこと自体が素晴らしい取組だったと思います。

今日の全校朝会では、出場した5・6年生に大きな拍手が送られました。また来年度の5・6年生の活躍に期待します。保護者の皆様方には、大会当日までの練習のご支援、当日の応援等のご協力に感謝申し上げます。

28日の大会の様子から

2月20日(金)まで本校では「なわとびウィーク」を設定し、休み時間や体育の時間に主に短なわの上達を目的に、学校全体で縄跳び運動に対する意欲を高めてきました。今日の全校朝会で、各自頑張ってきたことを賞賛し、その中でも、検定の結果「検定員」まで達した子供たちを表彰いたしました。

今年度は、30数名も検定員まで上達した子供たちがいたため、検定員になった子供たちを全校の子供たちの前に立ってもらい、その代表として6年生の大村 早絵子さんに検定証を渡しました。低学年でも、検定員になった子もいて、毎年上達する子供たちの縄跳びの技には驚かされるばかりです。

縄跳び、特に、短なわは、一人でも狭い場所で時間や道具、手間を掛けずに練習できます。これからも、自分のめあての技に挑戦し、楽しく体力を高めてほしいと思います。

令和7年度

学校行事予定【4/9現在】

4月9日現在の行事予定表です。

【5.6.6更新】

今年も暑さ対策を始める季節となりました。

下記リンクを参考に、暑さ対策をお願いいたします。

↓こちらをクリックしてください。

また、厚生労働省から「熱中症予防のために」のリーフレットが発行されていますので、ぜひ参考になさってください。