文字

背景

行間

昨日の6校時、研究発表会の事前授業として、6年2組の体育の授業「表現運動」が行われました。

授業前半の学習では、それぞれが音楽に合わせて心と体をほぐす運動をしました。表情が伸び伸びとしていて、表現運動としてのウォーミングアップができているのを感じました。グループごとの活動では、時間を十分にとって「何がどうした!」というそれぞれのグループが決めたテーマを話し合いながら表現していました。最後に、それぞれのグループの出来上がった表現を見せ合い、動きの良さを伝え合いました。

6年生という学年で、男女混合のグループが一緒に工夫した動きを考えるだけでも実はなかなか難しいものですが、とても楽しそうにグループごとの動きを考えていたり、ペアグループごとに見せ合うのも決して恥ずかしがらずに動いていたり、決められた時間の中でまとまった動きができあがったりするところは、素晴らしいと思いました。

発表会当日は、たくさんの方々の前で踊るわけですが、さらに伸び伸びと表現できるのではないかと期待しています。

中休み

中休み

昼休み

昼休み おかげさまで、先週今週とインフルエンザ様症状で欠席している子は1名だけという状況で、体調不良によるお休みもほとんどいないという健康的な学校を維持しています。ありがたいことです。早く全員が揃うようになるのを願いつつ、各家庭での日常的な生活面でのご配慮に感謝いたします。30日の研究発表日までは、この状態を保って「元気いっぱい」な学校を公開したいところです。

今日の授業の様子から

今週の金曜日30日には、本校の研究発表会を行います。

研究主題を『元気いっぱい 運動大好き 仲田っ子』とし、基本的な生活習慣の定着を基礎に、学習習慣や運動習慣を確立させ、体力の向上を図ろうとする研究です。研究の内容としては、体育の授業の改善、充実はもとより、食育、健康教育、日常的な運動等の適正な生活習慣の確立が大きな2つの柱になります。

「体育の授業」という学校教育の中での研究から一歩踏み出し、家庭との連携の中で、バランスの良い食事、噛むことの大切さといった食育や、うがい・手洗い、排便、歯みがき、早寝早起き、病気の予防といった健康に関する習慣、遊びの種類を増やしたり、環境を整えたりして日常的な運動への意欲を高める取組といったことを実践的に研究してきました。

教員、授業という立場だけでなく、栄養や保健指導など多様な試みを専門家の先生方のご支援をいただきながら幅広く数年先を見通した研究を深めてまいりました。ぜひ健康な生活に興味のある方々においでいただき、ご意見をいただきたいと思っております。

なお、研究発表には、国士舘大学教授 池田 延行先生、実践女子大学教授 白尾 美佳先生、横浜国立大学准教授 梅澤 秋久先生、日野市立病院小児科医師 常松 健一郎先生をパネラーに、武蔵村山市立第十小学校講師 平野 文夫先生にコーディネーターとして、パネルディスカッションを行います。その後、『本校の研究とこれからの体育学習・健康教育』をテーマに、池田先生にはご指導ご講評もいただきます。多方面からの有意義なお話をいただけますので、ぜひご参加いただきたいと考えております。

多数の皆様方のご来校をお待ちしております。

30日は以下のような時程になっています。

1月30日(金)13時30分 受付開始

13時40分 公開授業

14時45分 研究発表

15時25分 パネルディスカッション

指導講評

16時30分 謝辞

花と緑のサポーターの方々が種から育てている花が、冬の寒さの中でもしっかりと根をはり、花を咲かせています。玄関の周辺では、ビオラがプランターの中で色とりどりの花を広げています。

春が近いのでしょうか。気持ちが温かくなります。

ちょうど陽が射していた中休みは、たくさんの子供たちが校庭で元気に遊んでいました。縄跳びやボール遊びをする子が多く見られました。

昼休みには、気温が上がり、さらにたくさんの子供たちが鉄棒や鬼ごっこなどをして汗をかいて遊んでいました。

今日の給食は、子供たちが大好きな揚げパンが出ました。今日の献立を楽しみにしていた子もいて、給食後は、美味しかった~と満足げでした。

1年生の教室から

1月10日(土)と17日(土)の2回にわたって、ペンキ塗りを行いました校庭の遊具。今日の全校朝会で、子供たちに正式に色塗りの完成と使い始めの式を行いました。

天候が悪くなった関係で、今日の月曜日まで延期になっていました投てき板とのぼり棒の紹介ですが、やっと自由に使っていいんだということを子供たちに伝えることができました。今日は、綺麗に塗り直していただいた保護者の皆様方の気持ちに感謝をするとともに、その気持ちに応えるために、どんどん使って遊ぼうという話をしました。

使い始めということで、『始球式』を6年生の代表の若林さんと高田さんにカウントダウンの合図でボールを投げて、さらに蹴ってもらいました。これから、体育の授業や休み時間等で子供たちが遊びの中で親しんでほしいと願っています。

遊具の色塗りに参加していただきました30周年実行委員さんをはじめとする保護者の皆様方には、改めまして感謝申し上げます。

今日の5校時に、研究発表会の事前授業として2年2組で食育の授業を行いました。

1組の担任の下山先生と栄養教諭の小林先生が演じる、2人?の人形から、食物にはそれぞれ役割の違う栄養素があり、栄養のバランスをよく食べることが健康な体をつくるために大切だということをまず教えていただき、10数個あるおかず等を3色に分けました。子供たちは、3色分けの歌をよく覚えていて、歌を歌いながらどの色(赤・黄色・緑)の仲間なのかを決めていたのにはびっくりしました。3色分けが知識としてかなり定着していることが分かりました。

次に、2人組でパンとご飯を主食にしたメニューをつくりました。用意された写真付きのおかずや飲み物、パン、ご飯などを4つまたは5つ選んで、自分が食べた朝ご飯や食べたいと思う朝ご飯を、3色を意識して並べていました。ほとんどの子がきちんとバランスを考えたメニューになっていたので、またびっくり。

最後に、プリントに自分で考えたメニューを書き込み、それぞれのメニューの売り言葉を考えました。彩(いろどり)がいい、バランスが取れている、栄養たっぷり等の言葉が出ていました。

子供たちは、いつも食べている食べ物が3色に仲間分けできることを確かめながら、バランスの良い食事を真剣に考えていました。中には、バランスのとり方に偏りがあったり、食べ合わせとして不思議な子もいましたが、ねらいとしていることはしっかりと理解ができているように感じました。今日の授業の宿題は、自分で考えた朝ご飯を家族の人と一緒に作ってみよう、です。5年生、6年生の家庭科の授業としての調理にどのように発展するのか楽しみです。

今朝の事です。正門前に立ち、子供たちにあいさつをしていると、ちょっと離れたところを歩いていた3年生の子供たちに、早くこっちに来てくださいと呼ばれました。行ってみると、道路の真ん中にカエルが歩いていました。おやおやと思っているうちにも、カエルはゆっくりと歩いています。車もたくさん走る道なので、轢かれては大変、と思い、さっと両手でカエルを持ち上げて、近くに流れている用水に流しました。カエルは水の流れに合わせて泳いでいきました。

3年生やちょうど登校時に通りかかった子供たちは、校長が手に持っているカエルを見て、ある子は恐がったり、またある子はいやそうな顔をしたり…

こちらとしては、朝から大切な命を一つ救えたかな、と思うと、とてもすがすがしく、気持ちがよかったのですが、たまたまそこに居合わせた子たちにとっては、意外とそうでもなかったようでした。カエルを見て、気持ち悪い、それだけだった子もいて、ちょっぴり残念な気もしました。いきなりカエルを見て驚いただけかもしれませんが。

仲田小学校に赴任する前の学校で書いた学校便りの原稿がありますので、自分の気持ちとして参考になれば、と思い、以下載せておきます。誰もが何にでも慈愛をもって接することができるよう、願っています。

カエルの背中をさわれますか 校長 内田 清

慌ただしいだけで終わってしまったように感じるこの1学期でしたが、あと3週間で夏季休業に入ります。各家庭では、それぞれが休み中の過ごし方を検討されていることと思います。

さて、今年は、43日間の長い休みになります。

① いつもはできない体験をする

② 時間を掛けてできることに挑戦する

といった過ごし方をしましょう、とよく言われます。私としては、今年の夏休みには、『自分の価値観を変える』ことをお願いしたいと考えています。

本校の子供たちを見ていると、与えられたことは丁寧に最後までやり遂げることができるところが素晴らしいと思います。好きなことや得意なことはよく頑張ります。一方で、苦手とすること・ものや嫌いと思い込んでいること・ものに対しては、「無理!」「ありえない。」という表現を使って、まず何とかやってみようとする姿勢が弱いのを感じます。とても残念なことです。

しかし、3年生の多摩動物公園昆虫館体験学習でのこと。「カマキリって…こわい。」「ゴキブリ!!」と、体をよじるようにして話していた子供たちが、解説員さんたちの説明を聞き、友達が普段見慣れない昆虫に触りだすと…「校長先生、私怖くないよ。」「校長先生も触ってごらんよ。」と話し掛けてくる子供たちの表情は、実に晴れやかでした。

また、体育の授業で、鉄棒やマット・跳び箱等の器械運動系をするときにも、同様に「できるわけがない。」「嫌いだし」「…」といった尻込みを最初から見せることがよくあります。「こうしてごらんよ。」「大丈夫だよ。」「ほら、うまくできた。」と声を掛けてもらった後は、意外と平気な顔をしてどんどん自主的な行動がとれることがよくあります。ご家庭でも、子供たちとのかかわりの中で似たような経験がきっとあるのではないかと思います。

苦手とすること・ものがあるのは、誰でもあることです。そのときに、『嫌だからやめてしまおう、辛いからしたくない』という発想からは何も生まれません。ちょっとやってみようかな、そんな気持ちに少しでもなれたときが自分の幅を広げるチャンスです。長い休みの間にチャンスは何度かやってくると思います。子供たちが『苦手』『嫌い』と言い出したその時を待って、ほんの少しだけ背中を押していただきたいのです。『できたね。』そんな風に自分の中の価値観を変える機会をたくさん作っていただきたいと思います。

以前、突然道路に出てきたカエルを見て、「かわいい~」と言って、背中を大事そうになでていた女の人を見たことがあります。その仕草や表情がとても魅力的でした。カエルに限らず、自分が受け入れる対象が広いのだろうな、と心が温かくなった気がしました。

一人一人の価値の基準はもちろん違いますし、それでいいと思います。ただ、狭い範囲での基準よりもたくさんの経験に基づいた余裕のある基準があれば、思考・判断のパターンが豊かになり、今までにはなかった楽しみが増えてくると思います。「これでもいいんだ。」「もう少しやってみよう。」こんな気持ちが大事だと思うのです。

長い休みの時間を生かして、自分はここが変わったよねと、子供たち自身が価値観の変化を実感することができるよう願っています。学校でも、残る3週間で力強く背中を押していきたいと思います。

今日の5校時に、本校薬剤師の中野 弘子先生をお招きして研究発表会の事前授業を3年1組で行いました。

健康な生活を送るには、いくつかの必要な要素がありますが、今日はそのうちの光の量の調整と換気の必要性について学習しました。

検知管を使って教室内の二酸化炭素の量を計測した結果から空気の状態の変化を確認したり、その空気をきれいな状態に保つための方法を考えました。また、換気のためのミニ実験装置を見て、子供たちは関心を高くしたようでした。

光の量の調節については、子供たちの経験から目が疲れたり、見にくかったりすることがないかを問いました。カーテンや照明器具の活用等にも今後子供たちの意識が向くといいと思います。

子供たちは、学習の場面によって中野先生や甲田先生にお話をいただいたこともあって、学習そのものに真剣に取り組んでおり、よく考えている姿が見られました。

中野先生におかれましては、何度も本校にご来校いただき、3年生の保健の授業のご指導をいただきまして、ありがとうございました。

昨日の4校時、日野市立病院臨床検査技師 鈴木 憲康先生においでいただき、1月30日の研究発表会の事前授業として、5年1組で学級活動の時間に身の回りに存在する菌について学習しました。

前回の授業で、教室周辺の場所(例えば床、黒板、机、パソコンのキーボード、ごみ箱、窓ガラス等)から採取した菌を寒天培地した結果を、鈴木さんがデータとして準備してくださいました。それを子供たちに見せていただき、さらに、大型モニターで菌の広がり具合を全員で確かめ、身の回りの菌の種類や状況を学びました。

子供たちの予想していたような場所で必ずしも菌が多かったわけではなく、どうすると目に見える一般細菌が発生しやすくなるのか、どのような菌が発生するのかを鈴木先生と養護の甲田先生にも教えていただきました。また、インフルエンザウィルスやノロウィルス等の顕微鏡写真も拡大して見せていただき、衛生状態をよく保つことの大切さを知りました。

さらに、担任の鈴木先生からは、世界中の国々の水質やトイレ等の衛生状況を教えていただき、感染症予防のために私たちがすべきことを考えました。

子供たちは、視覚的に確認できた菌を見て驚いていました。菌を身体に入れないようにする方法を今後考え、生活の中で実践に移していく予定です。

お忙しい時期にご来校いただき、たくさんのデータを見せていただいただけでなく、菌について詳しく説明もしていただきました鈴木先生におかれましては、心より御礼申し上げます。

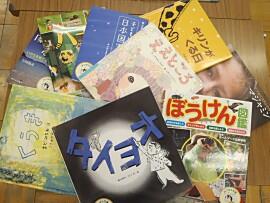

先日段ボールに入った本が学校に届きました。みつばち文庫という形で、ある養蜂企業が子供たちに本を届けようとしている社会活動の一環で本校に届けられたものです。

これには訳がありまして、その企業の「本の寄贈の募集」に対して、この学校に本を送りたいという推薦してくださる方がいて、抽選の上で学校に送られてくると言う流れになっています。本校の卒業生である村松さんという方がその募集に応募してくださり、寄贈本が本校に届いたということなのです。しかも、村松さんは、昨年も応募してくださり、本校に寄贈本が届いています。本当にありがたいことです。

本を読むことが大好きな子がこれからも増えるよう、学校からもこうした寄贈の話を全校朝会等で伝えていく予定です。

学校公開も終わり、3学期も3週目に入りました。これまでの子供たちの生活の様子を見ていると、とても落ち着いているのがよく分かります。

例えば、昨日まで行われていた身体計測では、1年生から6年生まで、それぞれの学級が計測をしている間、静かに座って待っていました。当たり前の事ではありません。

また、先週の保健室に来室した子供たちの人数を見ると、1人だったり、2人だったり、ゼロだったりしていて、体調不良の子だけでなく、ほとんどけがをする子もいない状況でした。今週になっても、欠席者、けがのために保健室に来校する子は少ないままです。

3学期になって急に子供たちが成長したわけではないはずです。これまでのご家庭と学校とで生活面や健康に関して指導してきたことの積み重ねの成果だと思います。このまま、3月の修了式、卒業式まで充実した生活が送れるように、子供たちの変化を見逃さずに、達成感を感じられるように見守っていきたいと思います。

去る1月17日(土)の午後、開校30周年記念の最後の事業、「遊具ペンキ塗り」の2回目の作業を行いました。今回も30人を超える保護者の皆さんにお集まりいただきました。

学校公開のあった午前中はよい天気でしたが、作業の途中には灰色の雲が広がり、風花が舞い、一瞬びっくりしました。前の週の土曜日、作業時間を延長して、ほぼ仕上げの段階まで進めておいていただいたおかげで、余裕をもって作業を終えることができました。2回続けて参加していただいた方は、明らかにペンキ塗りの技が上達していました。脚立に登っての高所作業もありましたが、皆さんのチームワークで、事故なく無事に作業を終えることができました。寒い中、本当にお疲れ様でした。

投てき板も色あざやかに変身し、作業を終えるころには、太陽もまた顔を出し、夕日が反射して目もくらむほど、眩しいくらいに光輝いていました。のぼり棒も、これまで周りの木々に同化して、存在が薄かったものが、ぐっと存在感が増しました。もちろん、子供たちのためにやったことですが、何だか、使うのがもったいなくなるような仕上がりです。

まさに、「手作りの」開校30周年を締めくくるのにふさわしい事業でした。いつもながら、保護者の皆さんの献身的なご協力には頭が下がります。もともと、ペンキ塗りはやろう、ということにはなっていたこととはいえ、式典・祝賀会が終わってもなお、学校のために力を尽くしていただける。本当に「なかだの仲間」はすばらしいです。実行委員会が発足して、丸2年。めでたくすべての事業が終わりました。関係の皆様に心よりお礼申し上げます。

子供たちの作品が展示される会の案内を2つ。学校便りでもお知らせしておりますが、改めてご案内いたします。

1つ目は、図工展。22日(木)から24日(土)までの3日間ひの煉瓦ホールにて行われます。本校からは、3年生以上の立体作品が出品されます。3年生8名、4年生23名、5年生4名、6年生4名の計39名の作品が展示されますので、お楽しみいただけるのではないかと思います。

2つ目は、書写展です。31日(土)と2月1日(日)の2日間ひの煉瓦ホールにて展示されます。3年生以上各学級2名の計16名の作品が出品されます。各学年の成長の度合いがよく分かるのではないかと思います。

いずれも、日によって開館時間が違いますので、学校便りをご確認の上、お出掛けください。

昨日の委員会の時間に、本校の担当獣医師の先生である野田武人先生にご来校をいただき、飼育委員会の5・6年生の子供たちが動物の飼育についてご指導をいただきました。

最初に教室で動物についての適切な飼育方法や観察方法や鳥についての様々な情報をスライドで説明していただいた後は、校庭の飼育小屋に行って実際に飼育している烏骨鶏の体重を計ったり、マイクロチップについて説明していただいたりしながら、生物を飼育する意味を教えていただきました。夏休みなども含め、本校の飼育委員会の子供たちは、とても熱心に世話をしてくれますが、今日のお話でさらに動物に対する関心が深まったのではないかと思います。

子供たちに様々な面から飼育の在り方を教えていただきました野田先生には、心より感謝申し上げます。

令和7年度

学校行事予定【4/9現在】

4月9日現在の行事予定表です。

【5.6.6更新】

今年も暑さ対策を始める季節となりました。

下記リンクを参考に、暑さ対策をお願いいたします。

↓こちらをクリックしてください。

また、厚生労働省から「熱中症予防のために」のリーフレットが発行されていますので、ぜひ参考になさってください。