ようこそ!日野第六小学校Webサイトへ

学年・専科だより

カテゴリ:専科だより

音楽会に向けて

こんにちは。音楽専科の佐々木です。

音楽会に向けた練習が10月30日より始まりました。

今週のめあては、どの学年も「合唱や合奏の並び方を覚える」です。

並び方を覚えた後、少しの時間ですが、体育館(音楽ホール?)で初の合唱、合奏をしました。

気持ちが高まる様子が演奏から感じられました。

金曜日、放課後練習後・・・

来週の授業で、さらなる飛躍を願います。

それぞれにできる練習を、週末にしておこうね。

外国語活動3

こんにちは。Mr.Horieです。

今、6年生では職業を題材に学習を行っています。昨年度と同様に、今年度も、子供たちに就きたい職業について考えさせました。子供たちが将来就きたい職業を確認してみると、昨年度の傾向とはまた異なる結果になりとても興味深かったです。たった一年でも社会が変化していることが感じられます。

本単元の学習が、子供たちにとって将来について考える一つのきっかけとなれば幸いです。

3.4年生 図工

3年生

『ハッピー小もの入れ』

世界に一つだけの小物入れを粘土で作りました。

4年生

『コロコロガーレ』

何度も何度もビー玉を転がしながらコースを工夫して作りました。

音楽会練習もスタートしています

6年生は、いつも忙しいですね。

大きな行事としては、

・9月は運動会

・11月は音楽会、日野市連合音楽会

です。

委員会の仕事もしながら時間を上手に使い、合奏に取り組んでいます。

今年度は、全員にスコアを配布しました。

自分のパートだけでなく、他のパートも見ることで、パートの役割について理解したり、和音の重なりを目で見て確認しています。

がんばれ、6年生!完成の日まで。

大きな行事としては、

・9月は運動会

・11月は音楽会、日野市連合音楽会

です。

委員会の仕事もしながら時間を上手に使い、合奏に取り組んでいます。

今年度は、全員にスコアを配布しました。

自分のパートだけでなく、他のパートも見ることで、パートの役割について理解したり、和音の重なりを目で見て確認しています。

がんばれ、6年生!完成の日まで。

外国語通信2

こんにちは。Mr.Horieです。

す。

子供たちに英語での会話のデモンストレーションを示す際、ALTの先生がいらっしゃればスムーズに師範が行えるの

ですが、毎回ALTの先生と授業を行うわけではありません。基本的には一人で指導します。その際に、私の相棒となっ

てくれるのがこちらの女性です。

彼女の名前はメグです。昨年度、アメリカの海外派遣研修で出会った宇宙人です。年齢は、7月7日で1歳になったば

かりです。地球人の年齢に直すと何歳なのかは分かりません。

英語を指導する際は、子供たちが楽しみながらも、会話のやり取りを間近で感じられるように、様々な工夫をしていま

す。

3.4年生の図工

3年生『いろいろうつして』

プチプチやレースなどの身近な素材を組み合わせて、版を作っています。

どんな版画に仕上がるか、楽しみです!

4年生『絵の具で夢もよう』

スパッタリングやドリッピングなどの技法を学習し、「夢もよう」を表現しました。

写真は鑑賞会をしている様子です。

プチプチやレースなどの身近な素材を組み合わせて、版を作っています。

どんな版画に仕上がるか、楽しみです!

4年生『絵の具で夢もよう』

スパッタリングやドリッピングなどの技法を学習し、「夢もよう」を表現しました。

写真は鑑賞会をしている様子です。

音楽づくりのワークショップ

こんにちは。音楽の佐々木です。

梅雨間近、じめっと暑い日がこれからやってきますが、児童はいつも元気に頑張っています。

【3年生】

5月からリコーダー学習が始まり、ソラシの音を使ったわらべ歌が演奏できるようになりました。新しい自分の楽器が持てたことの喜びと、知っている歌が演奏できる喜びで、生き生きと学習に取り組んでいます。これから、高いドや高いレを学習し、表現の幅を広げていきます。

【4年生】

リコーダー学習から1年が経ちました。最近は、タンギングに磨きがかかり、スタッカート奏法が上手になりました。また、リコーダー二重奏では、積極的にペアを見つけて、拍を合わせて練習しています。音を合わせる楽しさと音を重ねる楽しさを知り、真剣に学習に取り組んでいます。

【5年生】

音楽づくりのワークショップで外部講師に指導いただきました。

8拍の自由創作では、カラダのいろいろな部分から音を出しました。手を叩くと音が出ることは知っていたけど、手や腕をこすることでも音が出ることに気付いたそうです。

【6年生】

最高学年として難易度の高い三部合唱に挑戦中です。「この気持ちはなんだろう」・・・。毎時間歌いながら、今日の自分の気持ちはどんな状態だろう?

元気で高音の部分歌いたい!・・・

ちょっと疲れてるかも・・・

いや、もっと頑張ろう・・・などなど

日々の生活とともに合唱の内容も深めて完成を目指しています。

6月・7月は、どの学年も「音を重ねる」がテーマになっていきます。

外国語1

こんにちは。Mr.Horieです。

3年生から5年生の最初の単元では、世界各国の挨拶を題材に授業を行いました。

外国語活動の授業では、単に英語に慣れ親しませるだけではなく、コミュニケーション力をより高めたり、異文化への理解を深めたりすることも目的としています。

よりグローバル化が進む将来を担う子供たちですから、広い視野をもちながら、日々の学習を楽しんでもらいたい、そんな気持ちで授業を行っています。

下の国は授業で取り扱った国です。どの国であるか分かりますか?

図工

新学期が始まって1か月がたち、子どもたちは生き生きと造形活動をしています。

5年生は「心のもよう」という題材に取り組んでいます。どのような色や形、技法を使ったら心の模様を表現できるかを試しました。

6年生は「版から広がる世界」という題材で、自分の好きな物語の一場面を版画で表現します。真剣にアイディアスケッチをしました。版画になるのが楽しみです。

5年生は「心のもよう」という題材に取り組んでいます。どのような色や形、技法を使ったら心の模様を表現できるかを試しました。

6年生は「版から広がる世界」という題材で、自分の好きな物語の一場面を版画で表現します。真剣にアイディアスケッチをしました。版画になるのが楽しみです。

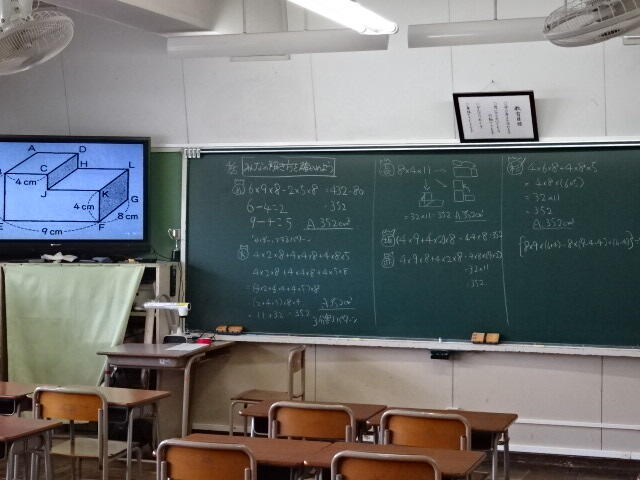

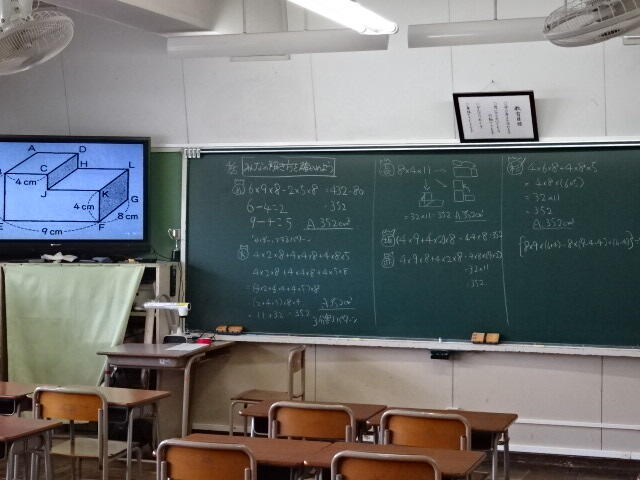

高学年算数 複雑な図形の体積を求めよう

5年生の算数では、「直方体と立方体の体積」という単元の学習を行っています。

先日、複雑な図形の体積の求め方を考えてみました。

たくさんの考え方が、子ども達から出てきました。

友だちの式を見て、別の子が解説をするという形式をとってみましたが

よく考えながら、学習を進めることができました。

「同じ図形でも、たくさんの考え方があるんだ。」

「もっとほかのやり方もないのか考えてみたい。」

などと、感想が上がりました。

先日、複雑な図形の体積の求め方を考えてみました。

たくさんの考え方が、子ども達から出てきました。

友だちの式を見て、別の子が解説をするという形式をとってみましたが

よく考えながら、学習を進めることができました。

「同じ図形でも、たくさんの考え方があるんだ。」

「もっとほかのやり方もないのか考えてみたい。」

などと、感想が上がりました。

高学年音楽、授業が始まりました

平成30年度がスタートしました。

今年度もよろしくお願いいたします。

6年生は、「つばさをください」を歌っています。

「ここの歌詞、好き!」全員発表をしながら歌唱に取り組んだ1時間でした。

互いに好きな歌詞を共有したあとは、歌詞がはっきりして、抑揚のついた歌になりました。

からだの成長とともに、更に豊かな響きの歌声がでるように、頑張っていきます。

今年度もよろしくお願いいたします。

6年生は、「つばさをください」を歌っています。

「ここの歌詞、好き!」全員発表をしながら歌唱に取り組んだ1時間でした。

互いに好きな歌詞を共有したあとは、歌詞がはっきりして、抑揚のついた歌になりました。

からだの成長とともに、更に豊かな響きの歌声がでるように、頑張っていきます。

おとしMONO

図工室の落とし物たち。

消しゴムだけでこんなにたまりました。

物は豊かになったけど、心は乏しくなった・・・

確かにそうかもしれません。

私たち大人は、自分自身の生き方で子供たちに何を伝えることができるのか、

真剣に考えなければいけないですね。

子どもたちは世界を、社会を映し出す鏡なのだと、感じます。

大人!がんばれ!ゲームしてる場合じゃないです。

消しゴムだけでこんなにたまりました。

物は豊かになったけど、心は乏しくなった・・・

確かにそうかもしれません。

私たち大人は、自分自身の生き方で子供たちに何を伝えることができるのか、

真剣に考えなければいけないですね。

子どもたちは世界を、社会を映し出す鏡なのだと、感じます。

大人!がんばれ!ゲームしてる場合じゃないです。

音楽クラブ発表

平成29年度は、15回クラブ活動を行いました。

音楽クラブでは、3月に1年間の練習成果を発表します。

今年度は、大ヒットした「美女と野獣」をメドレーで合奏しました。

児童からの振り返りでは、「ちがう学年の子と同じ楽器をすることで、学び合うことができてよかった」と出ました。同じ興味をもっているもの同士、仲良く活動できることが、素晴らしいと思いました。

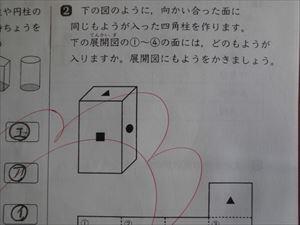

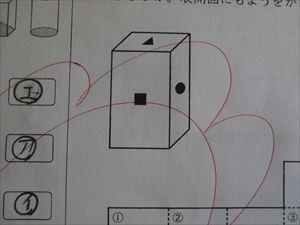

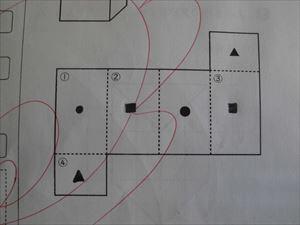

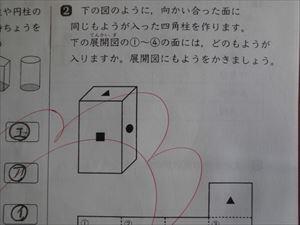

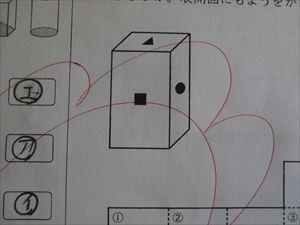

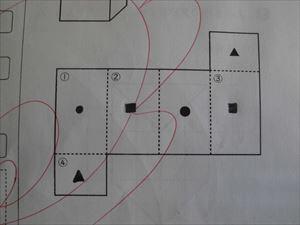

5年少人数算数 プレテスト

5年生では「円柱と角柱」の学習を終了いたしました。プレテストとして下記の問題が出題されました。念頭で組み立て模様の場所を特定する問題。2学級3展開で中位のグループ編成でしたが、正答率は85%でした。

具体物(模型の提示や実際に触れさせる体験を多く取り入れました。)の活用が功を奏しました。今後も、イメージしやすい問題の提示や適切に具体物を取り入れていくことを行ってまいります。

具体物(模型の提示や実際に触れさせる体験を多く取り入れました。)の活用が功を奏しました。今後も、イメージしやすい問題の提示や適切に具体物を取り入れていくことを行ってまいります。

理科室だより

5年生 ふりこの動き

「ふりこが1往復する時間はおもりの重さと関係しているだろうか。」

ガラス玉、金属の玉、木の玉で実験しました。

10往復を3回行い、その平均を10で割ると、1往復の時間の平均が出てきます。

班の友達と協力して実験できました。

実験後、自分の予想と比較し、考察をまとめました。

この季節がやってきました。

だんだん春らしくなってきましたね。

寒くなくなるのはうれしいのですが、

卒業式が近づいて、6年生とお別れするのはちょっと寂しくもあり・・・

でも、新しい世界に期待している6年生の姿を見ると、

卒業だけれど、これは新しい出発なんだな・・と感じます。

在校生も6年生のために、心をこめて色々と準備を始めています。

体育館のギャラリーに飾る花を在校生で作っています。

寒くなくなるのはうれしいのですが、

卒業式が近づいて、6年生とお別れするのはちょっと寂しくもあり・・・

でも、新しい世界に期待している6年生の姿を見ると、

卒業だけれど、これは新しい出発なんだな・・と感じます。

在校生も6年生のために、心をこめて色々と準備を始めています。

体育館のギャラリーに飾る花を在校生で作っています。

「ラ・クンパルシータ」グループ合奏

こんにちは。

2月下旬に入り、各学年のまとめの時期となりました。

4年生は、クラスで2チームに分かれて、「ラ・クンパルシータ」を合奏をしました。

第1時:楽器決め、階名読みをする

第2時:演奏方法に気を付けて、譜読みをする

第3時:曲を特徴づけている秘密を楽譜から探す

第4時:曲の特徴を演奏に生かして、演奏方法を工夫する

第5時:パートの役割と音のバランスを意識して演奏する

第6時:まとめの発表

お互いの音を聴き、1回の演奏を集中して取り組めるようになりました。

全体の音のバランスがよく、拍がピタッとあった演奏は、とても気持ちが良かったようで、演奏後のやりきった笑顔が素敵でした。

もっと長い曲に挑戦したいし、今度は楽譜の細かいところまで見ていきたいと、次なる課題に意欲が高まっているようでした。

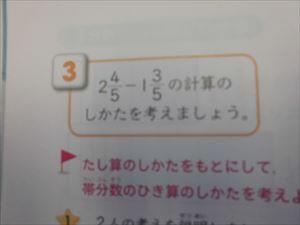

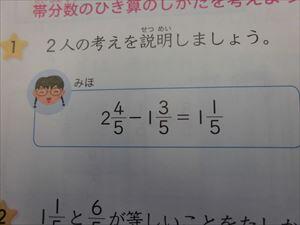

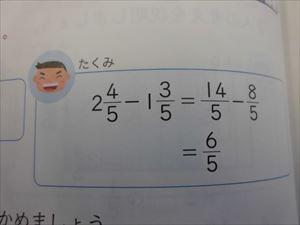

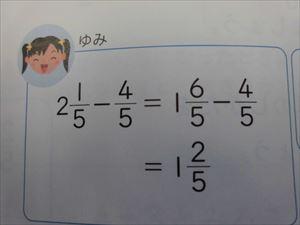

4年生分数の引き算繰り下がりあり

4年生では繰り下がりのある分数の計算を学習します。繰り下がりがあると一気に難易度は増します。

整数どうし、分数どうしを分けて計算することや引かれる数を仮分数にして計算することは容易に理解できるのですが、

1を繰り下げて下記のようにすることがなかなか難しく、整数部分をすべて繰り下げてしまう(仮分数にしてしまう)ことが多いです。これをやると数が大きくなりすぎて間違いのもとになる場合が多く、注意をしているのですが、やはり難しいようです。

少人数指導では、この1を繰り下げることのよさに気づかせるとともに、習熟させる時間を多くとって指導しております。

理科室だより

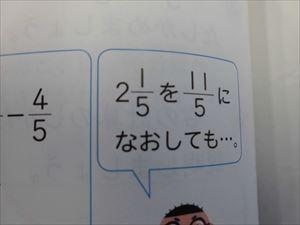

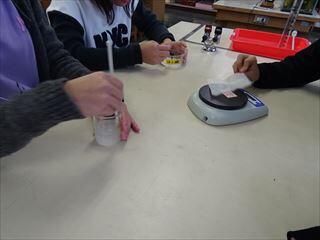

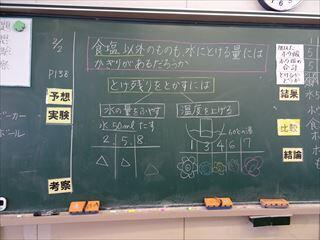

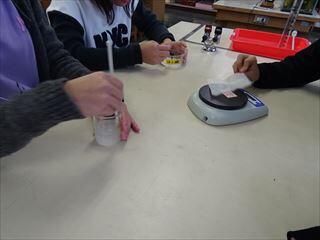

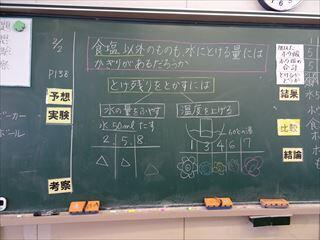

5年生 もののとけ方

「水と食塩を合わせた重さと、とかしたあとの水よう液の重さはちがうだろうか。」

初めて使うメスシリンダーで水を50ml量りとり、食塩5gを入れる前ととかした後の重さを量りました。

「食塩は水にかぎりなくとけるだろうか。」

「とけ残った食塩をとかすにはどうしたらよいだろうか。」

水の量をふやしたり、あたためたりしてとかしました。

「水と食塩を合わせた重さと、とかしたあとの水よう液の重さはちがうだろうか。」

初めて使うメスシリンダーで水を50ml量りとり、食塩5gを入れる前ととかした後の重さを量りました。

「食塩は水にかぎりなくとけるだろうか。」

「とけ残った食塩をとかすにはどうしたらよいだろうか。」

水の量をふやしたり、あたためたりしてとかしました。

図工室だより

こんにちは。

職員玄関前の梅の花が咲いています。

みなさんは、梅、桜、桃など、木に咲く花の中では何が好きですか?

私は、梅の花が大好きです。

世界がこんなに寒いのに、花を咲かせている梅の花。

すごいなぁ、えらいなぁ、私も寒さに震えて縮こまっていないで、背筋をピンと伸ばして頑張ろう!と、梅の花を見ると思います。

さて、3学期の図工室では・・・

【4年生】

ビー玉ゲームは2学期で終わりにする予定でしたが、いつまでもいつまでも改良を重ねて作り続ける子供たち・・・ずっとやらせてあげたいなぁ・・と思いましたが。終わりにしました。是非、ご家族のみなさまも、おうちで遊んでください。ビー玉が釘にあたる音に心癒されるとよいなぁと思います。

4年生、最後の題材はカッターナイフを使って、プッシュステンドをつくっています。

【5年生】

指先をたくさん使って、ドリームキャッチャーつくりを進めていきたいと思います。ハンガーをご家庭で用意してくださりありがとうございます。

【6年生】

卒業証書入れを作る季節となりました。今年はステンシルの技法を取り入れて、作品を作っていきたいと思います。さすが、6年生だなぁ、カッターナイフも上手に使えるようになっているなぁ、と成長した姿に感動です。

職員玄関前の梅の花が咲いています。

みなさんは、梅、桜、桃など、木に咲く花の中では何が好きですか?

私は、梅の花が大好きです。

世界がこんなに寒いのに、花を咲かせている梅の花。

すごいなぁ、えらいなぁ、私も寒さに震えて縮こまっていないで、背筋をピンと伸ばして頑張ろう!と、梅の花を見ると思います。

さて、3学期の図工室では・・・

【4年生】

ビー玉ゲームは2学期で終わりにする予定でしたが、いつまでもいつまでも改良を重ねて作り続ける子供たち・・・ずっとやらせてあげたいなぁ・・と思いましたが。終わりにしました。是非、ご家族のみなさまも、おうちで遊んでください。ビー玉が釘にあたる音に心癒されるとよいなぁと思います。

4年生、最後の題材はカッターナイフを使って、プッシュステンドをつくっています。

【5年生】

指先をたくさん使って、ドリームキャッチャーつくりを進めていきたいと思います。ハンガーをご家庭で用意してくださりありがとうございます。

【6年生】

卒業証書入れを作る季節となりました。今年はステンシルの技法を取り入れて、作品を作っていきたいと思います。さすが、6年生だなぁ、カッターナイフも上手に使えるようになっているなぁ、と成長した姿に感動です。

学びの礎・六小の子

教育課程

令和7年度の教育課程です。

学校経営重点計画

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

Netモラル(保護者向け)

日野市GIGAスクール構想

検索

カウンタ

4

3

0

1

9

4

7

お知らせ

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf