ようこそ!日野第六小学校Webサイトへ

!!

!!

六小のみなさん、元気にしていますか?

いよいよ、今年も終わりが近づいていますね。

2学期は、多くの行事があり、とても忙しい4か月でしたが、

どの学年も、真剣に一生懸命取り組んでいましたね。

みんなのステキな姿にいっぱい出会えて、とっても嬉しかったです。

さて、4・5・6年生のみなさん。

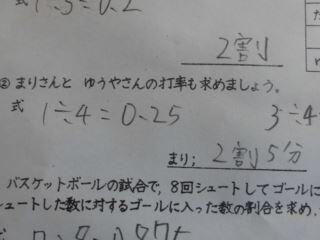

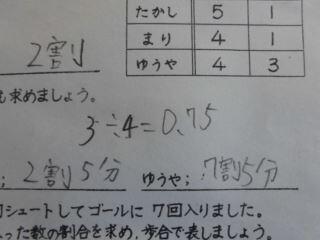

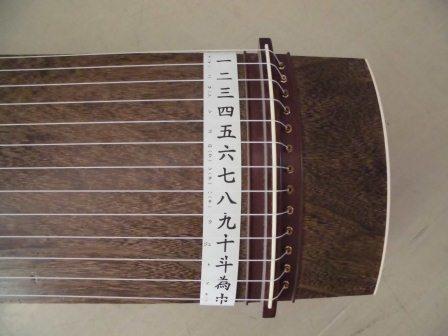

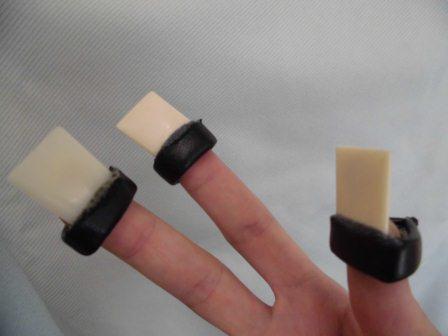

3学期最初の音楽の授業は、【筝】に挑戦します。

どんな音色なのか、どうやって演奏するのか、

楽しみにしていてくださいね!

令和7年度の教育課程です。

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf