ようこそ!日野第六小学校Webサイトへ

先日の問題の解説です.

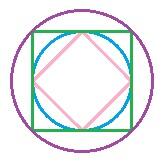

下の図を参照しながらお読みください.

ピンクの正方形は青の円の内側にぴったりで,

緑の正方形は青の円の外側にぴったりです.

このとき,2つの正方形の面積を比べると

青の円の直径×青の円の直径÷2=ピンクの正方形

青の円の直径×青の円の直径 =緑の正方形

となります.

つまり,緑の正方形はピンクの正方形の2倍の面積になるということがわかります.

そんな緑の正方形の外側にぴったりの円(紫)をかくと,

面積の比を考えれば,ピンクの正方形:青の円=緑の正方形:紫の円なので

青の円のちょうど2倍の面積になることがわかります.

大人の考えを使うと「半径をルート2倍にしないといけないから…」

と考えてしまいがちですが,

実は小学校でこれまで積み重ねてきた考え方を駆使すると,

出来てしまうのです.

令和7年度の教育課程です。

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf