教育センター最近の活動

第72回理科ワークショップ

10月31日(木)日野第五小学校の理科室において、今年度5回目の理科ワークショップが行われました。内容は第3学年「ものの重さ」の単元における指導法について、講師は日野第五小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、12名の参加がありました。

最初に、来年度からの新学習指導要領についての説明があり、指導のポイントとして、次の3点について説明がありました。

・ 体感と測定結果を繰り返し調べる活動を通して、ねらいに迫る。

・ 測定結果(数値)を重視しても、実感を伴った理解を図ることは難しい。

・ 器具による「誤差」の制御。

説明後、体積と重さについて、児童の立場になって実験を行いました。

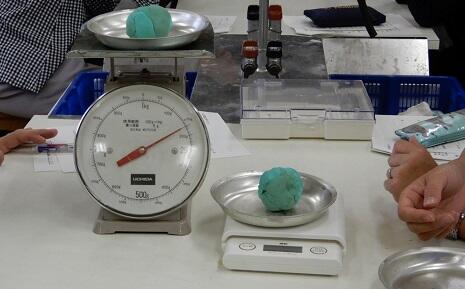

①重さを揃えて体積を比較する活動

*重さを揃えた粘土の形を変えて重さをはかる・・・変化するか?

同じことをアルミ箔でも行う

*同じ容器(体積は同じ)につめた 食塩、砂糖、小麦粉、パン粉で

重さを比べる実験

研修会後のアンケートには、「身近にあるものを

次回の理科ワークショップは11月中に市内小学校で行われる予定です。

理科実技研修会【基礎】【実践】

8月20日(火)、日野第四小学校理科室において夏季教員研修課題別研修会の理科実技研修【実践】と【基礎】が行われました。午前の【実践】は理科ワークショップを兼ねた研修会として、午後の【基礎】は若手教員育成研修(1年次)小学校課題別研修を兼ねた研修会として実施されました。講師は理科ワークショップ指導講師でもある市内小学校の先生が担当しました。

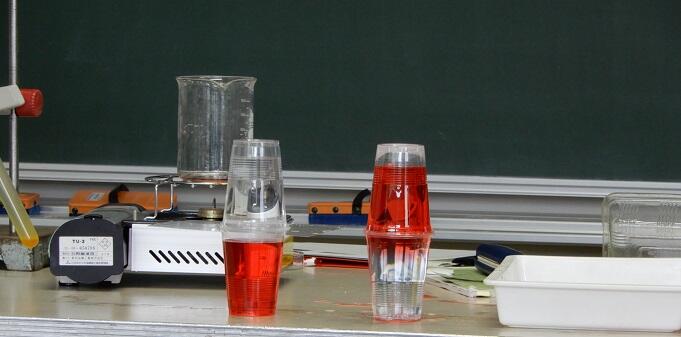

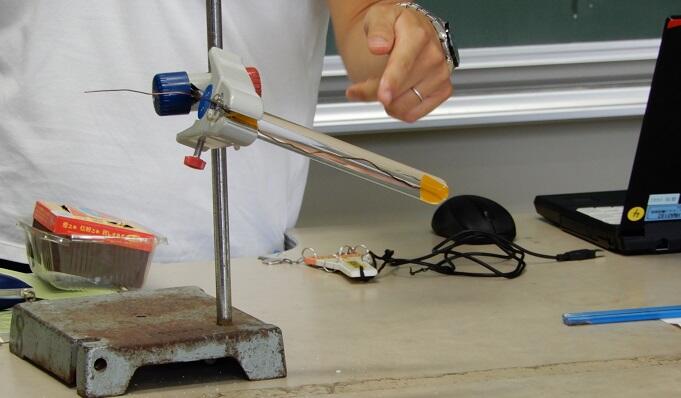

午前の内容は、「観察・実験の進め方や器具の扱い方について」で、最初に、「物の温まり方」における実験では、児童の興味・関心を高める工夫についての説明があり、その後、問題解決的な学習について順序だてた説明がありました。後半の「メダカの育ち方」では動画を交えた具体的な説明があり、「水溶液の性質」ではペットボトルに水と二酸化炭素を入れ、それを振った時の変化を見るなど体験的場面の多い研修となっていました。

<理科実技研修【基礎】(13:30~16:30)>

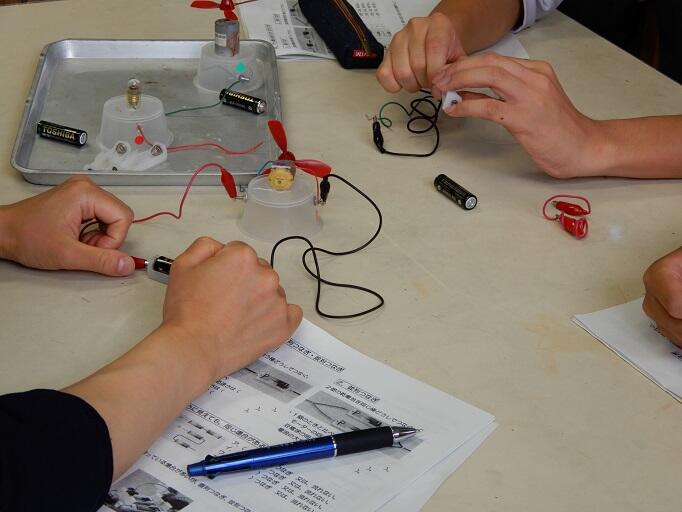

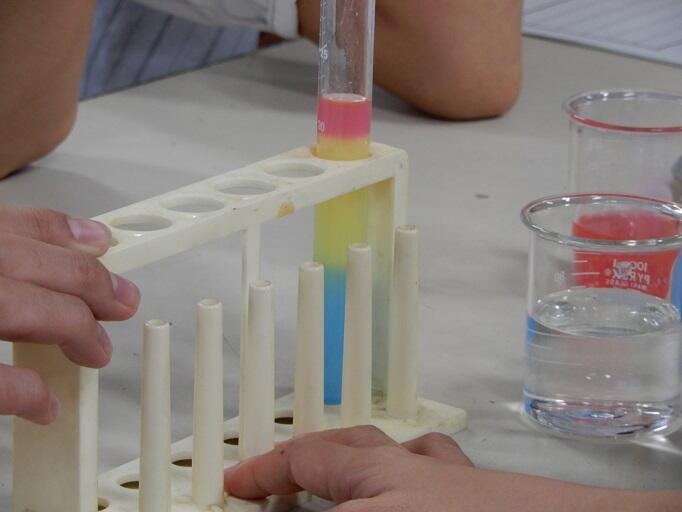

午後の研修内容は「小学校の理科における基礎的・基本的な観察・実験の進め方や器具の使い方について」で、マッチ・アルコールランプ・カセットコンロの使い方、顕微鏡の使い方、乾電池の直列、並列つなぎ、水溶液の調製などについて、実際に操作を行い、実験技能の向上を目指しました。

理科実技研修

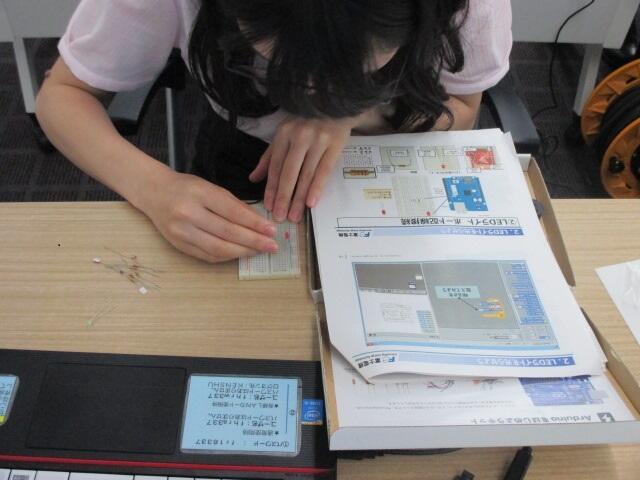

8月1日(木)富士電機において、夏季教員課題別研修会の理科実技研修が行われました。主な内容は、市販されている汎用のシングルボードマイコンを使い、LEDや光センサー、圧電スピーカーなどをコントロールするといったものです。講師は富士電機の方で、個別に分かりやすく教えていただきました。

研修会の最後には、これからプログラミング学習を進めていく上で、どのような課題があるのか意見交換を行いました。

令和元年度第1回日野市立教育センター運営審議会

今年度、第1回目の審議会が6月25日(火)に教育センターの会議室で行われました。

教育センターには、運営について必要な事項を審議するために、学識経験者など8人で構成された運営審議会が設けられています。審議会では、最初に、今年度の運営方針について所長から説明があり、次に各部の事業概要について担当所員から説明がありました。その後、審議及び提言があり、閉会となりました。運営審議会で話し合われた審議結果及び提言を受け、今年度のセンター事業を進めて参ります。

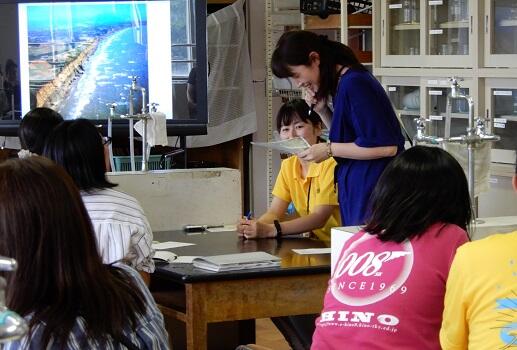

第69回理科ワークショップ

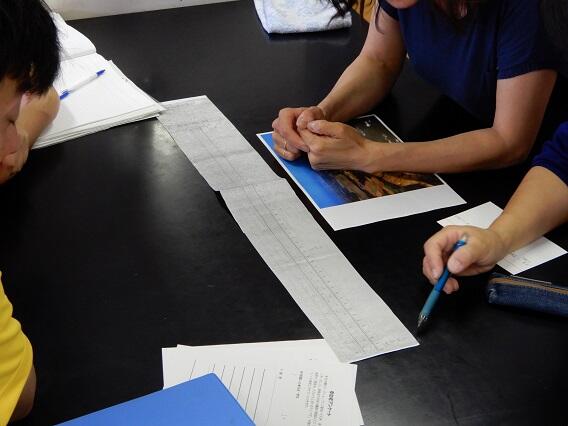

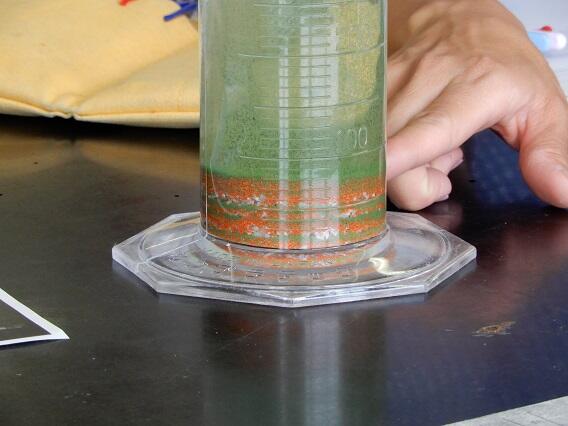

6月14日(金)に日野第八小学校の理科室において、今年度2回目(通算69回目)の理科ワークショップが行われました。内容は第6学年「土地のつくりと変化」の単元における指導法について、講師は日野第八小学校の先生が担当しました。参加者は市内小学校の先生で、今回は25名の参加がありました。

最初に理科室における約束事の徹底について、次に理科授業における指導者のスタンス、そして、単元「土地のつくりと変化」の導入の工夫について講師の先生から説明がありました。その後、参加者は実際に模擬地層を作る実験を行いました。