教育センター最近の活動

今年は平山陸稲作りが成功し、順調に収穫ができました。

5月14日から始まった、平山陸稲作りが成功し、順調に収穫することができました。

*田植えから13週間後、9月中旬

穂が熟し黄色に色づき穂が垂れてきました。全体に実っているが、一部出穂が遅かった陸稲は穂の色が青いものが一部ありました。穂に一部黒い粒があるので、小林和男さんから「見てみないと分からないが、現状では大丈夫。一度様 子を見に行く」と話されました。また、稲刈りを9月25日(木)に予定していますと話すと、「水を抜いて、乾かして平山陸稲を青い葉を枯らして、稲刈りに備える」ことが重要ですと助言をいただきました。

* 黄色く色づいた平山陸稲をスズメなどの鳥から守るためにわかば教室の子供たちと先生たちとで案山子を作り

平山陸稲の網を設置しました。

* 稲刈り(9月25日)

わかば教室の子供たちと先生方の協力で稲刈りを行いました。最初に郷土教育の高橋コーディネーターから、鋸鎌の安全な使い方について説明しました。子供たちとの質問を交えて、正しい稲の握り方やなぜ鎌の刃がノコギリ状なのか、考えさせながら実演指導を行いました。

その後、わかばの先生たちが子供たち一人一人の傍について、平山陸稲の刈り取りに取り組ませした。小学生たちは初めて鋸鎌を扱う子も含めて、夢中になってサクサクと稲穂を刈り取っていきました。中学生たちも最初は遠慮していましたが、やり始めると、楽しそうに次々に稲刈りを行っていきました。刈り取った平山陸稲を束ねて、はざかけのパイプにかけていきました。散らばった陸稲の藁くずなどを竹ぼうきできれいにする子供や、刈り取ったコンテナボックスの土を奥の場所に捨てに行く子供や、スズメの食害から平山陸稲を守るための網掛けを手伝う子供など、わかば教室の子供たちは小中学生一緒になって働いていました。一か月後の脱穀が楽しみだと言う子供もいました。風もなく少し蒸し暑い穏やかな日差しのなかの稲刈りとなりましたが子供たちは、充実した時間を過ごしたと思います。

・稲刈りの様子

【はざかけ 網掛けをする】 【 スズメを防ぐように厳重に網掛けと案山子を設置する 】

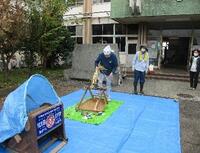

* 脱 穀 (11月13日)

郷土資料館の収蔵農具を使用して平山陸稲の脱穀作業を行いました。郷土資料館学芸員の金野さん、白川さん、郷土教育コーディネーターの高橋さん、わかば教室の先生と子供たちが一緒に脱穀体験を行いました。最初に、脱穀で使用する農機具の説明と扱いについて、使用する順に、学芸員の金野さんから説明を受けました。

【 平山陸稲の束 】 【 脱穀の手順について説明 】 【 歯こきと使い方について 】

* 子供たちは、ブルーシートに並べられた平山陸稲の稲束を取って、千歯こきで実際に穂から籾を取る作業をしまし た。

引っ張る加減と鉄の歯に当てる角度を金野さんから教えてもらいながら行いました。

【 一束ずつ千歯こきで籾を外しました】 【足踏み脱穀機を体験するわかば教室の子供たち】

* 二束目は足踏み脱穀機を使って一人ずつ脱穀体験をしました。初めは回転させるのに苦労する子供もいましたが、すぐに慣れて順回転させられるようになりました。稲穂をまんべんなく押し当てて、籾を取り外すにはコツがありましたが、徐々になれて稲穂を広げたり、向きを変えたりして籾を外せるようになりました。

* 籾 の 選 別

箕の中にある籾は藁くずや ゴミが混じっている状態を子供たちにゴミと籾をより分ける方法として、箕を振るってゴミをより分けるより、良い方法があると説明しました。学芸員の金野さんは、「風を利用してゴミと籾をより分ける唐箕は箕より便利で、しかも効率よく籾を選別できる仕組みの農機具である」と説明しました。

唐箕を使った籾の選別

【箕を振るって選別】 【唐箕のハンドルを回して選別するわかば教室の子供たち】

【 電動もみすり機 】 【 選別した籾を電動もみすり機で、籾がらを外して玄米にしました。 】

令和7年度の収穫量は814gとなり、昨年の254gより3.2倍の収量となりました。

12月11日(木)にわかば教室では収穫祭を実施し、

そこで今年とれた陸稲の試食を行います。楽しみですね。

第2回目の郷土教育研究推進委員会の研究授業を行いました。

11月11日(火)に郷土教育推進研究協議会として今年度第2回目の研究授業を潤徳小学校で行いました。

研究主題「身近な地域を教材に、郷土の良さに気付くひのっ子の育成」に迫ることができる授業の研究を目的として行いました。

潤徳小学校では山崎留美教諭が、3年生総合的な学習の時間で授業を行いました。授業では日野第八小学校の3年生からリモートで高幡不動尊の魅力を各グループごとに発表を聞き、その第八小学校の聞いた発表をもとに「新しくわかった点」「もっと知りたい点」で付箋を使って情報を整理し、各自が深めたいこととその理由を話し合いました。各自が探求するテーマを「○○博士」と考えグループ発表する学習活動を行ないました。

*今回の授業では、日野の郷土学習を学ぶと同時に、ICTを活用し、リアルタイムで、他校の同学年の児童から情報を取得し、授業に生かす方法としての新たな授業実践も大きな取り組みでした。参観者の先生方も新しい授業の取り組みに新鮮な気持ちで、参観していました。

児童たちは新たな授業の方法にしっかり順応して、一生懸命に「○○博士」を目指し、学習に取り組んでいました。

*第八小学校とのリモート学習 * グループ学習の様子

*研究協議会の様子

郷土を題材とした研究授業を行いました。

今日教育推進研究員会では、4つの分科会に分かれ、それぞれのサブテーマに沿って研究を進めてきました。

そのまとめとして、10月28日(火)に日野六小と仲田小の2会場に分かれ、同時に研究授業に取り組みました。

研究主題は「郷土への愛着を高め、地域と共に生きようとするひのっ子の育成」に迫ることができる授業の追究を目的としました。

*日野六小では、髙橋優太教諭が、6年生の総合的な学習の時間「まちづくりについて考えよう」で、事前に多摩平地域の散策と3回のゲストティーチャーによる授業を経て、各自わかったこと、発見したことをカード化し、四つのテーマ(自然、農業、文化、地域)に分類しました。「関われること」「魅力」の視点でピラミッドチャートを活用して理由を考えながら分析し、実践したいことを決め、テーマごとに共有する学習活動を行いました。

*児童たちは各班に分かれて、一生懸命に取り組んでいました。活気のある取り組みはとっても素晴らしかったです。

その後、授業について、参加した先生方で、研究協議を行いました。

充実した協議会が行われました。

仲田小学校では佐藤志穂教諭が、3年生の総合的な学習の時間「僕らは用水探検隊」で、仲田小周辺の用水のフィールドワークとゲストティーチャーの授業を経て、用水に関する情報をウェビンクマップで整理しました。マップに基づき各グループ内で各自、調べたい課題内容の説明と何を調べるかを情報交換しながら課題を検討する意見交換を行いました。課題を選ぶ際には、A現状のまま、B課題を深化させる、C変更と視点をもたせて考えさせました。各自の課題をどうやって調べるかを考えるリサーチタイムでは、ふさわしい調べ方を一つに絞らせて各グループ内で共有する学習活動を行いました。

*全体で学習内容の確認 *班ごとにマップで課題を検討

* 児童たちの意欲的な活動に感嘆です。

<授業後の参観者による研究協議会の様子>

* 研究授業後の協議会で、活発な意見交換が行われました。

第6回郷土教育推進研究委員会が行われました。

9月26日に、今年度6回目の郷土教育推進研究委員会を行いました。今日の会議の内容は、10月、11月に実施する研究授業の分科会が中心です。

A,B,C,Dの4つのグループがそれぞれの研究テーマに基づき、代表の方が研究授業を行います。そのための指導案作りのために、顧問の先生方の力を借りで、全員で内容を吟味し、指導案作りに頑張っていました。

10月28日(火)にはA,Bグループが研究授業を行います。

Aグループの研究テーマは「郷土の魅力を知り、発信するひのっ子の育成」

* 研究授業者は 日野第六小学校 髙橋 優太教諭が小6年の総合的な学習の時間で実施します。

* 研究内容は研究授業6年総合的な学習集の時間「まちづくりについて考えよう」についての指導案検討を行う。

Bグループの研究テーマは「郷土のことを学び、魅力を伝えるひのっ子の育成」~日野大好き大作戦!~

* 研究授業者は 仲田小学校 佐藤 志穂教諭が小3年の総合的な学習の時間で実施します。

* 研究内容は研究授業3年総合的な学習の時間「ぼくらは用水探検隊」日野の用水路をテーマとして考えている。

<教育センター長のあいさつで始まりました> <研究授業に向けてのグループ研修の様子>

< それぞれのグループでは研究授業に向けて、真剣に協議をしていました。>

第5回郷土教育推進研究委員会が行われました。

2学期の準備に取り掛かる時期となる8月21日(木)に第5回の郷土教育推進研究委員会が教育センターで行われました。

今日の大きなテーマは、10月、11月に実施する、各グループの研究授業に向けての協議です。

各グループのサブテーマは

Aクループ :郷土の魅力を知り、発信するひのっ子の育成

Bグループ :郷土のことを学び、魅力を伝えるひのっ子の育成「~日野大好き大作戦~}

Cグループ :身近な地域を教材に、郷土のよさに気付くひのっ子の育成

Dグループ :身近な地域の歴史や文化を知り、郷土を愛するひのっ子の育成

*それぞれのテーマにそって、研究授業を行います。暑い中、熱心なグループ協議が行われました。

10月28日(火)の研究授業者は

* Aグループ:日野第六小学校の 髙橋 優太教諭

* Bグループ: 仲田小学校の 佐藤 志穂教諭

11月11日(火)の研究授業者は

* Cグループ: 潤徳小学校の 山崎 留美教諭

* Dグループ:日野第三小学校の 佐藤 全 教諭 です。

それぞれの先生方がグループを代表し、グループで協議し、作り上げた指導案を基に研究授業を実施いたします。

今後も指導案検討会議は続き大変ですが、素晴らしい授業実践が期待されます。

まもなく新学期が始まり、忙しくなりますが日野の子供たちのためにこれからも先生方の頑張りを期待するところです。

<日野教育センター長のあいさつ> <顧問‥小杉先生の講義>

【グループ協議の様子】

【各グループでの協議の結果を報告し、共有しました】

平山陸稲栽培の記録

わかば教室で平山陸稲を栽培しています。順調に成長をしています。

【6月19日(木) 田植えの様子】

【6月26日(水)】

田植えから一週間後、植えた苗の一部がうまく根つかず、葉が倒れ、一部成長が悪い

陸稲の苗を間引き、葉がしっかりしているのと植え替えました。

手前の苗の一部の葉が白くなって枯れていました。

【7月2日(水)】

田植えから二週間後、間引いて植え替え苗もしっかり根付き順調に成長してます。

【7月22日(火)】

田植えから五週間後、順調に成長しています。最長1m、最小90cm、平均95

cmにまで成長してきました。

【7月22日(水)】

台風対策として、強風で平山陸稲が倒れないように支柱を立ててPP紐と割竹で周囲

を補強する対策をわかば教室の先生たちが中心となって行ないました。

* 夏休み中の平山陸稲の管理は、とても大変です。わかばの先生方は秋の収穫にむけ

て、水やりを含めしっかり管理しています。まもなく稲穂ができ始めると、今度は防鳥

対策をしなければなりません。最後まで頑張って、収穫まで頑張っているところです。

第4回郷土教育推進研究委員会が行われました。

7月30日(水)に郷土教育推進研究委員会では、夏季研修を教育センターで実施しました。午前中は全体研修として講義を行いました。

講義1.「文人の住む台地から平山工業団地の開発 及びフィールドワークの振り返り」

講師 日野市ふるさと文化財課 学芸員 金野 啓史 様

講義2及び演習 「旭が丘地域の教材化の視点(授業に生かすポイント)日野の特色を生

かした教材化(新選組、用水)」

講師 元日野第一小学校校長 小杉 博司 様

* 二人の先生方には、日野の歴史をわかりやすく、丁寧に解説をしていただき、改め

て、日野の素晴らしさを再認識いたしました。

膨大な資料を基に、簡潔にお話をしていただいたので、私たち教師自身が日野をしっ

かり理解すると同時に、子どもたちにも伝えたい内容だと感じました。

また、小杉先生からは、講義を通して、元現職の指導者の立場で教師としての発問の

仕方や児童の発表の仕方、教師の立ち振る舞いの指導もしていただき、実践授業で役立

つ視点でのお話をしていただきとても勉強になったのではと思います。

* 真夏の夏季研修ですが、講師の先生方をはじめ、受講した各学校の代表の先生方も

今後に向けての郷土教育授業の充実のために一生懸命に頑張っていました。夏季1日研

修は大変でしたが先生方の頑張りの素晴らしさを強く感じました。

午後からは、4つのグループごとに分かれて、分科会形式で協議しました。

内容は10月28日(火)、または11月11日(火)のどちらかで実施する研究授業

についての内容や方法についての協議です。

*それぞれの先生方は使命感をもって夏の研修にとり組んでいました。郷土教材を使っ

た2学期の授業が楽しみです。

< 講義1 金野 氏> <講義 2 小杉 氏>

< グループ会議 >

<分科会での内容を報告し合い 全体で共有しました。> <松田指導主事の全体講評>

* 夏季休業中の一日でしたが、先生方の真摯な研修への取り組みに敬意を表します。この成果が、き

っと2学期以降の指導に役立つと信じています。

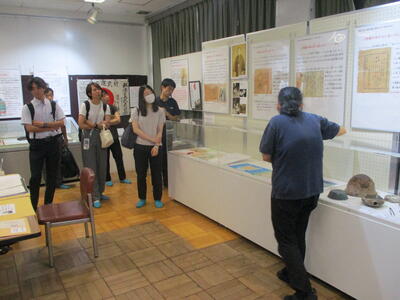

* 会議終了後に、一階の郷土資料館で【郷土資料館20周年企画展】‥「明日に伝える戦争体

験。戦後80年~平和をつなぐ」を委員で見学しました。ふるさと文化財課の学芸員の 秦

氏に講師をお願いし、国語の授業の参考にと説明をしていただき、研修会を終了しました。とても有

意義な時間でした。

<ふるさと文化財課学芸員の 秦 氏による 戦争体験者等による資料の説明>

郷土教育推進委員会によるフィールドワークを実施しました。

6月24日(火)の午後、郷土教育推進委員会では、郷土理解の研修として、市内めぐりのフィールドワークを行いました。

目的は

(1) 日野台地の南側の平山工業団地を回り、帝人ファーマ東京研究センター、ファナック日野支社、富士電機東

京工場と平山工業団地形成の工場とまつり塚、たきび詩碑、しゅん功記念碑からかつて文人が住んでいた台地

の変遷の歴史と文化を学ぶ。

(2) 台地の南側の豊田駅に向かう段丘面を確認する。 です。

* 参加者は市内全小学校から郷土教育推進委員の先生方を含め委員会関係者の方々で、30名ほどの方々が参加

し研修を行いました。

昨年まで、夏季休暇中に行っていましたが暑さ対策で今年は6月に変更し実施しました。曇天な日でもありまし

たがだいぶ対策の効果が出てたと思います。

行動の工程は

① 帝人ファーマ東京研究センター 見学

‥センター長の板野様 が研究センター開設当時の写真を見せながら帝人ファーマの歴史や現在の会社の内容等

について説明していただきました。

日野市の中にありこの会社が大きな社会貢献をしていることを改めて感じました。日野市の誇りの一部になる

かもしれません。本館の建物が建築家ポリシェック氏の作で、とても見事で立派でした。

② たきび詩碑 しゅん功記念碑 見学 ‥旭が丘中央公園の中にあり、児童文学者 巽 聖歌 の詩碑(たきびの歌

詞‥裏面に上皇后美智子様が、巽 聖歌に向けて読まれた詩があります。)また近くに平山台土地区画整理事

業のしゅん功記念碑があります。これらの碑について、委員会の顧問であり、日野市の郷土教育に精通してい

る、小杉 博司先生(元日野一小校長先生)にいろいろと説明をしていただきました。新たな日野の一部に触

れた思いでした。

③ ファナック日野‥工場自動化の設備メーカーで、世界に誇れる企業です。創立当初は旭が丘に本社がありました。

ここでの説明をこの会の副委員長の秋田先生(現3小副校長)にしていただきました。改めて、NC開発とフ

ァナックのロボット事業の素晴らしさが理解できました。

④ 富士電機東京工場及びまつり塚‥日本を代表とする重電機メーカーで、特に国内の自販機の大多数の製造を行って

いる会社です。社の活動や役割内容を担当の伊藤 光隆氏にお話しをうかがいました。最後は富士電機の構内

にある「まつり塚」(日野市指定有形文化財)を見学し、その説明をふるさと文化財課で学芸員として活躍さ

れている、金野 啓史氏に説明をしていただきました。特に「日野五社」についての歴史的背景を含めたお話

が印象的でした。

* 今回のフィールドワークを通して、日野市の中にこれほど多くの場面で、国内だけでなく、世界に貢献し、関わっ

て会社がしっかり存在していることをあらためて感じた研修で多くのことを学んだと思います。(市内の児童・生徒

にも知ってほしいことが沢山あることを強く感じた研修でした。)

① 帝人ファーマの門での点呼です ①外から見た本館の建物(建築家ポリシェック氏)

② たきび詩碑 ② しゅん功記念碑

③ ファナック日野市社 ④ まつり塚

令和7年度 第2回目の郷土教育推進研究委員会が行われました。

6月17日に第2回目の郷土教育推進研究委員会が行われました。今回のテーマは6月24日に行われる、郷土教育に特化した、フィールドワークの説明が主なテーマでした。

フィールドワークの目的は

(1)日野台地の南側の平山工業団地を回り、帝人ファーマ東京研究センター、ファナック日野支社、富士電機東京工

場と平山工業団地形成の工場とまつり塚、たきび詩碑、しゅん功記念碑からかつて文人が住んでいた台地の変遷の歴

史と文化を学ぶ。

(2)台地の南側の豊田駅に向かう段丘面を確認する。 ことです。

* 郷土教育担当の高橋コーディネーターがフィールドワーク全体の行動予定を説明し、活動概要の話を行い、先生方

のイメージ作りをしました。参加者の先生方は、皆さん真剣に興味をもって聞いていました。

* 次に、この研究会の副委員長である日野第三小学校副校長 秋田 克己氏より、日野概論として、日野市の生い立ち

から始まり、地理的なこと、歴史的なこと、著名な建造物等など今まで歩んできた「日野市について」簡潔にお話

をしていただきました。委員の中には、日野市についてあまりまだ詳しく理解されていない方もおり、その方々に

はとても素晴らしい説明をしていただいたと思いました。(日野市に異動してきた教員や新採の先生方にもぜひ聞

かせてあげたいような素晴らしい内容だったと思います。)

* 最後に4つのグループに分かれ、それぞれが研究するテーマや、2学期に行われる研究授業等について話し合いを

行いました。

1時間30分の短い時間の中での会議でしたが、とても充実した密度の高い時間を過ごしたように思われました。

<日野概論の説明> <グループ協議の様子>

<グループ協議の報告> <指導主事による講評>

*会議終了後、教育センター1階の郷土資料館で、「日野の川漁」の企画展をやっています。郷土教育の委員である、金野学芸員が、委員の先生方に説明していただきました。先生方は、また、新たな日野の発見に触れられました。

<金野氏による「川漁」の説明> <川漁の中心はやはり「鮎」です>

平山陸稲つくりもいよいよ本格的になってきました

6月16日(月)平山陸稲作りのための田植えのための土づくりを行いました。

田植えに向けて、わかば教室の子供たちと指導員の先生たちで一緒になって田植え用のコンテナボックスの土作りを行いました。コンテナボックスに黒土(9)に赤玉土(1)と水を十分に入れて混ぜ合わせました。黒土は黒土置き場から子供たちとわかば教室の先生たちで運んでコンテナボックスに入れました。黒土の塊をほぐしながら、赤玉土と均等になるようにスコップで箱ごとに混ぜ合わせました。黒土の塊が多く手でほぐしながらきめ細かな土作りを行いました。思った以上に大変な作業でしたが、沢山の人たちで行いましたので、短時間で土づくりの準備ができました。明後日にいよいよ、今度は田植えを行います。苗の成長が楽しみです。

<活動の様子>

平山陸稲つくりを始めました。

今年もわかば教室の児童・生徒を中心に平山陸稲作りがスタートしました。

5月14日に浸種し、種もみをプランターにばらまき育苗しました。

今年は昨年の収穫が不良だったために、種もみが少なく、大変困りましたが、平山陸稲の種もみをお持ちの方(平山地区の農家さんで学校教育にご尽力いただいて

いる小林 和男様)にいただき、どうにか苗づくりを終えました。 子供たちも積極的に参加し、種のバラマキや水やりに頑張っていました。

育苗のために、防虫ネットをかけ、対応していますが、雀が侵入して種を食べたり、水の調整等が難しく、また根が張っていない感もあり、成長が思うようにいか ず、とても苦労しているところです。あと2週間ぐらいしたら、わかばの児童・生徒たちと田植えをする予定です。それまで、頑張って成長を見守っているところです。

* 成長の様子

< 浸 種 > <種もみをプランタにばらまき>

<もみをバラマキその後 水やりを行う> <種がスズメに食べられないように防虫ネット

をかける>

<育苗期間は2週間です> <スズメ対策で取り組んでいます>

* 2週間後に田植えを行います。‥それまでにスズメに種が食べられませんように。

<スズメは網の中にいたときもあり気を抜けません。>

令和7年度 第1回 日野市立教育センター運営審議会が開催されました。

5月26日に令和7年度 第1回 日野市立教育センター運営審議会が開催されました。

日野市教育センターは活動部署が5つあります。

調査研究部(理科教育推進研究、郷土教育推進研究)と研修部(教職員研修‥若手育成研修を含む)と相談部(学校生活相談係‥わかば教室運営を含む、学校教育支援係‥不登校対策を含む)の5つの活動部署です。

5つの部署が1年間の活動方針を今回の運営審議会にかけて審議していただき、今年度の活動に取り組みます。運営審議会委員の皆さまから、貴重ないろいろな質問や意見をいただきました。今回の審議を受けて今年度の活動が開始されます。そして、年度末に再度運営審議会が開催され、1年間の活動結果を報告していろいろな助言や提言をいただき、来年度に向けての活動指針を検討します。

教育センターの基本方針は「学校を支える教育センター」をモットーとしており、5つの部署の活動が市内の学校教育現場の一助となることを強く願っております。その先には「ひのっ子」の健やかな成長を期待していることです。教育センター所員の一人一人の頑張る姿勢が重要です。

<審議会の様子>

<教育センター長 挨拶> <所員の新年度の基本方針の発表>

<運営審議委員の質問、意見、感想等>

第1回目の1年次による若手研修会が行われました。

4月24日に今年度最初の初任者(1年次)の研修会が行われました。

今年度の初任者は日野市では45名が教師としてスタートしました。よき教師としてしっかり力をつけて、真の「先生」を目指し、自己研鑽を積んでほしいと思います。

研修内容は

1.講話「初任者としての心構え」 講師 潤徳小学校校長 斉藤 郁央 先生

ねらい ・受講種が教員(社会人)として、身に付けるべきマナーや仕事への取り組み方を理解しする。また教員に求められる人権感覚を理解し、自らの言動が幼児・児童・生徒の人権を侵害することにならないよう常に意識することができる。

2.講話「情報セキュリティーについて」講師 日野市教育委員会教育指導課 情報活用教育推進係 山崎 鈴樹 様

ねらい ・受講者が、情報セキュリティー対策の必要性を理解するとともに、個人情報等を適切に管理する方法を身に付ける。

3.講話「食物アレルギーへの対応について」講師 日野市教育委員会 学務課 栄養士 篠崎 典子 様

ねらい ・研修を通して、受講者が、食物アレルギー対応の留意点を把握し、学校の日常生活における適切な対応及び、食物アレルギーの事故発生等の緊急時の対応方法を身に付ける。

*以上3点について、専門家の方々にお話をしていただきました。学校現場で起こる事故や事件は、児童・生徒に直接に影響が出ることから、どんな些細なミスも許されないことを新任の先生方には自覚していほしいと思いました。

*これから、1年かけて10回の校外における研修が行われますが、どれも重要で、大切な研修だと思います、教師として、しっかり身に付けて、学んでほしいと思います。

今日は、第1回目の研修とのことで、自己紹介をそれぞれがしましたが、誰もが教師としてがんばろとする意欲を感じました。これから仕事をするうえで色々大変なことも多々ありますが、今の気持ちを忘れずに、児童・生徒たちのために真の教師をめざし頑張ってほしいと思います。

< 初任者の 講義の受講の様子 >

若手教員1年次生の今年度最後の研修を行いました。

2月20日(木)に今年度の初任者である1年次の先生方の最後の研修会が当教育センターで行われました。

2部構成で行われ、

1部では、担当した3名の講師ごとに別れてグループ発表をしました。1年間の成果と課題について、5分程度のプレゼンをしました。自分自身を振り返ると同時に、来年度に向けての姿勢を語り合いました。

*この研修のねらいは、1年間を振り返り、成果と課題を明確にすること、そして、来年度2年次教員としての目標をもつことです。

◎5分で1年間を振り返るのはとても難しかったのですが、一生懸命に語っていました。1年前の自信のない不安だらけの姿とは異なり、1年間教師としてやり通してきた逞しさを感じました。それぞれが自己分析を行う中で、自分の強みや弱みを自覚し、2年目に向けて取り組む意欲を強く感じました。

これからが本当の教師として、大きな高みをめざしていくことが重要だと思います。配布したプリントの中で、「常に学び続けてほしいこと。そのためには、『素直で、謙虚な姿勢』をもち続けることが重要である」ことを伝えました。常に『学ぶ心』を失わずに成長し続けてほしいと願っています。

第2部は、竹山センター長による講話で「来年に向けて、2年次教員に期待すること」についてお話をしていただきました。

*ねらいは「研修を通して、研修生がよりよい教育活動を実践するための基本は授業力であることを理解し、授業力向上に向け、授業改善に積極的に取り組む意欲を高めることができる。また、学校運営に積極的に参加し、よりよい学校づくりに参画しようとする意欲を高めることができる。」ことです。

◎1年次研修を終えようとする先生方の今の姿からは、立派に成長している雰囲気と自信がしっかり伝わってきました。来年度には、新たに教師になった後輩たちが入ってきます。その先生方の手本となる姿勢をもち、さらに成長してほしいと思っています。先生方のますますの活躍を期待したいところです。

令和6年度 第2回 日野市立教育センター運営審議会が開催されました。

令和7年2月19日(水)に本年度の第2回目の教育センター運営審議議会が開催されました。

教育センター長の「学校を支える教育センター」と位置付けているとのあいさつ後に5つの部署(理科教育推進研究、郷土教育推進研究、教員研修、わかば教室運営、不登校支援)からそれぞれの1年間の活動報告が行われました。

それぞれの報告を受ける中で、運営審議会のメンバーから質問や感想等のたくさんの意見が出され、今年度の活動について審議されました。審議を重ねる中で、来年度に向けてのいろいろな提言もいただきました。今後の活動の方向性の指針が提示された思いです。

教育センターの諸活動が、市内の小中学校の活動の支えになるように、今後もさらなる進化を目指して頑張っていかなくてはとの思いです。

教育センターとしては、多くの市民の方々をはじめ市内の先生方、教育関係者に当センターの活動の様子を理解してもらう努力は今後もしっかり行っていかなくてはいけないとの思いを強く感じました。

令和6年度 日野市立教育センター活動報告・調査研究事業の発表会を行いました。

令和7年2月10日(月)令和6年度「日野市立教育センター活動報告・調査研究事業の発表会」

市内の小中学校の代表の先生方や教育委員会の関係者、学識経験者等の多くの皆様が参加して下さり、教育センターの1年間の活動報告会が執り行われました。

<報告内容>

1.若手教員の研修について 2.理科教育の推進について 3.わかば教室の運営について

4.不登校支援について 5.郷土教育推進ついて

センター所員一同、少しでも学校現場のお役に立てればとの思いで報告いたしました。多くの皆様方が一生懸命に耳を傾けて下さいました。これからもセンター長を中心に「学校を支える教育センター」として、日野市の教育活動のために努力していきたいと思っております。

皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

今回、参会されました多くの皆様方に改めて、感謝申し上げます。

*追伸

今回の活動報告・調査研究事業発表会の様子は、後日、動画配信を予定しております。多くの皆様方にご覧いただきたいと思います。

若手教員3年次生の今年度最後の校外での研修を行いました。

令和7年1月30日(木)若手教員3年次生の校外での3年間のまとめとしての最後の研修を教育センター講堂で行いました。 今回のテーマは2つです.

講 話

1.「学校運営への参画・組織貢献の在り方」について

講 師 日野市立平山小学校 校長 北里 浩一 様

ねらい

・研修生が、研修を通して、学校運営への参画及び組織貢献の在り方を理解し、自己の実践を振り返り

がら今後の職務遂行について展望をもつことができる。

2.「若手教員育成研修の修了とこれからに期待すること

講 師 日野市教育員会 教育部参事兼教育指導課長事務取扱 長﨑 将幸 様

ねらい

・研修生が、研修を通して、自身の教育実践や校務分掌の進め方を振り返り、自らの課題や改善策を見付

けることができる。また、研修生が4年次以降の伸長期に求められる能力や役割を理解し、今後の職務

やキャリアプランの見通しをもつことができる。

* 若手の先生方の指定された研修は今年度をもって終了となりますが、教師である限り生涯学び続け

ることが重要であること心にとどめてほしいと思います。

会議の雰囲気も落ち着いた中で、前向きな姿勢でお互いにしっかり議論している姿は、とても頼も

しく感じました。これからが本当の教師として自立し、真価が問われるのではと思います。先生方の

さらなる成長を期待したいところです。

若手教員2年次生の今年度最後の校外での研修を行いました。

令和7年1月23日(木)に若手教員2年次生が、今年度最後の校外での研修を教育センターの講堂で行いました。 今回のテーマは2つです。

講 話

1.「キャリア教育の推進」について

講 師 日野市立大坂上中学校 副校長 杉本 全久 様

ねらい

・研修生が、研修を通して、キャリア教育の基礎・基本について理解を深めることができる。また、特別活動を要

としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図るための見通しを持つことができる。

2.2年次研修の振り返りと3年次教員に期待すること。

講 師 日野市教育委員会 統括指導主事 前田 健太 様

ねらい

・研修生が、研修を通して、自身の教育実践や校務分掌の進め方を振り返り、自らの課題や改善策を見付けること

がで きる。また、教員としての中長期的なビジョンをもち、具体的にどのような力を身に付けていくべきか、

見通しをもつことができる。

* 教員として2年間を終えようとしてる先生方の姿は、とても頼もしく、成長の跡が感じられまし

た。講師からの質問に対しても堂々と自分の意志を伝えるなど、逞しさを感じた2年次の先生方で

した。 これからもひのっ子の成長のために頑張ってもらいたいと思います。

今後の先生方の成長が楽しみです。

第9回目の1年次による若手研修会が行われました。

令和7年1月16日(木)に教育センター講堂で、1年次の先生方の今年度9回目の校外での研修会が行われました。

講話のテーマは

1.「服務事故の根絶に向けて」及び「国旗・国歌についての理解」

講師‥日野市立日野第一小学校 統括校長 小川 真由美 様

ねらいは

「研修生が、研修を通して、服務事故の根絶に向けて職責を十分理解し、服務の厳正に務めることができる。

また、国旗・国歌について自らが正しく理解するとともに、児童・生徒に適切な指導を行うことができる。」でした。

2.組織運営と役割について

講師‥日野市立三沢中学校 校長 金川 正樹 様

ねらいは

「研修生が、研修を通して、学校組織・分掌と教員の役割についての理解を深めることができる。また、これまでの経験を振り返りながら自己の役割について再確認し、今後担うべき役割について、見通しをもつことができる。」でした。

これからの教師生活を送るうえで、とても大切な研修です。1年次の先生方は、10か月前の自信のない、不安な雰囲気ではなく、誰もが落ち着いて、しっかりとした姿勢で研修に参加していました。とても頼もしく感じました。

今年度もあと2か月となります。1年次の先生方には最後のまとめの学期を乗り越え、さらなる成長を期待したいところです。

令和6年度 日野市立教育センター活動報告・調査研究事業の発表会を行います。

令和6年度 日野市立教育センター活動報告・調査研究事業の発表会を行います。

教育センターでは、日野市の教育課題に対応する研究や研修、教員の指導力向上のための研修、若手教員の授業観察・指導・助言、不登校総合対策やわかば教室の運営等を行っています。

1年間の活動の成果として、理科教育や郷土教育の調査研究事業の発表、教員研修、不登校総合対策やわかば教室運営についての報告を実施します。

教育関係者のみなさまのご参加をお待ちしています。

また、当日の様子を後日動画配信する予定です。視聴方法及び視聴可能期日につきましては、後日改めてご案内いたします。

【日時】 令和7年2月10日(月曜日) 午後2時から4時まで

【会場】 日野市教育センター 3階 講堂

【活動報告・発表内容】

〇 令和6年度教員研修についての報告

〇 令和6年度わかば教室運営についての報告

〇 令和6年度不登校総合対策についての報告

〇 令和6年度理科教育推進研究についての発表

〇 令和6年度郷土教育推進研究についての発表

*【問合せ】 日野市教育センター (☎ 042-592-0505)