文字

背景

行間

学年・専科だより

カテゴリ:専科だより

音楽 高学年

5年生の音楽は、「旋律のかけ合いと重なりを感じ取って、演奏しよう」をめあてに、リコーダーを練習中です。

楽譜はところどころ階名がぬけているので、階名読みが苦手だなと思う人は、まずは、階名を確認してからリコーダー練習に入りました。

個人練習をして、担当するパートを責任持ってできるようにしたいですね。

パートを分けて演奏できるようになるのが、楽しみです。

6年生は、1学期の学習のまとめです。

さまざまな教材を通して、「お互いの音を聴こう」「どのようなイメージで、どのように演奏したいか考えよう」を続けてきました。

1学期最後は、「花は咲く」をグループ合唱します。

発音、強弱、表情、思いを楽譜に書き、グループで同じ楽譜を見て、聞いている人に伝わる演奏を頑張っています。

楽譜はところどころ階名がぬけているので、階名読みが苦手だなと思う人は、まずは、階名を確認してからリコーダー練習に入りました。

個人練習をして、担当するパートを責任持ってできるようにしたいですね。

パートを分けて演奏できるようになるのが、楽しみです。

6年生は、1学期の学習のまとめです。

さまざまな教材を通して、「お互いの音を聴こう」「どのようなイメージで、どのように演奏したいか考えよう」を続けてきました。

1学期最後は、「花は咲く」をグループ合唱します。

発音、強弱、表情、思いを楽譜に書き、グループで同じ楽譜を見て、聞いている人に伝わる演奏を頑張っています。

理科室だより

4年生 とじこめた空気や水

「とじこめた空気に力をくわえると、体積は変わるだろうか。」

注射器に空気をとじこめて、上から力を加えて、手を離すと、ピストンが元の位置

まで戻ってきました。 押せば押すほど、体積は小さくなりますが、手ごたえも大きく

なり、「空気って強いんだな。」という声も聞かれました。

押されている空気がもし目に見えたらなら・・・・。絵や図に表わしてもらいました。

「ばねに似ているよ。」「空気星人がつぶれてしまいそうになる。」

「ひろびろから、ぎゅうぎゅうになるんだね。」「上向きの矢印が太くなる感じ。」

「空気が薄い色から、濃い色になる。」

目に見えない空気にとても強い力があることに気付いた学習でした。

理科室だより

6年生 ものの燃え方

「ものが燃える前と燃えたあとの空気には、どのようなちがいがあるだろうか。」

これまで学習してきたことや経験してきたことなどから予想し、班で交流しました。

・酸素が減って、二酸化炭素が増えると思うよ。

・酸素が他のものに変わると思うよ。

この実験では、気体検知管を使って、空気の成分の体積の割合を調べました。初めて使ったので、検知管の両端を折り取るところからこわごわ。

班のみんなで協力して、実験しました。

班のみんなで協力して、実験しました。

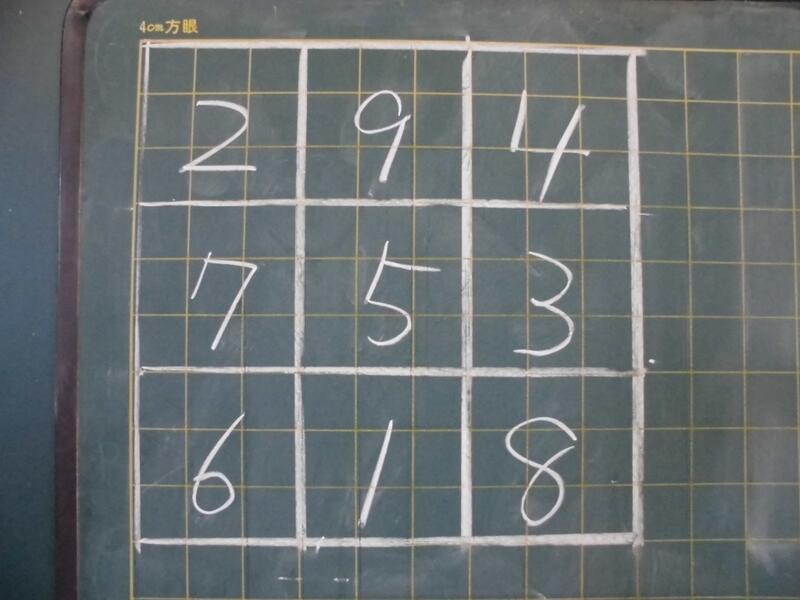

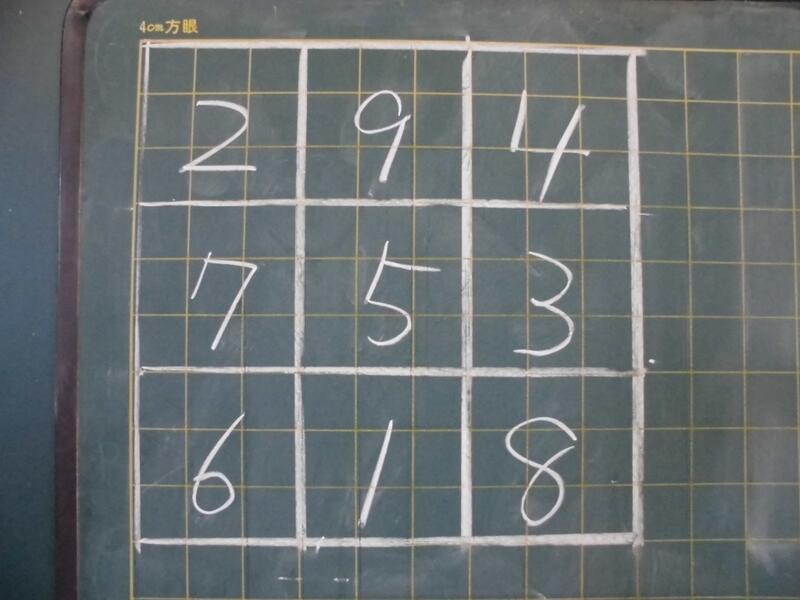

6年 魔方陣

魔方陣

6年最後の学習は「算数卒業旅行」です。今回は「魔法陣」です。

縦・横・斜めの和が同じになります。子どもたちからは、特に反応は

ありません。しかし、この魔方陣の覚え方を語呂合わせで説明する

と、笑みがこぼれます。2段目は、お分かりですよね。

「しちごさん」

1段目と3段目は出ません。こう読みます。

「憎しと思うな」

「七五三」

「ろくいち坊主に鉢がさす」

538年(仏教伝来)1192年(鎌倉幕府成立)1582年(本能寺の変)

1868年(明治維新)等、先人たちの豊かな知恵や発想にふれなが

ら、算数の世界でも生かされていることを伝えました。

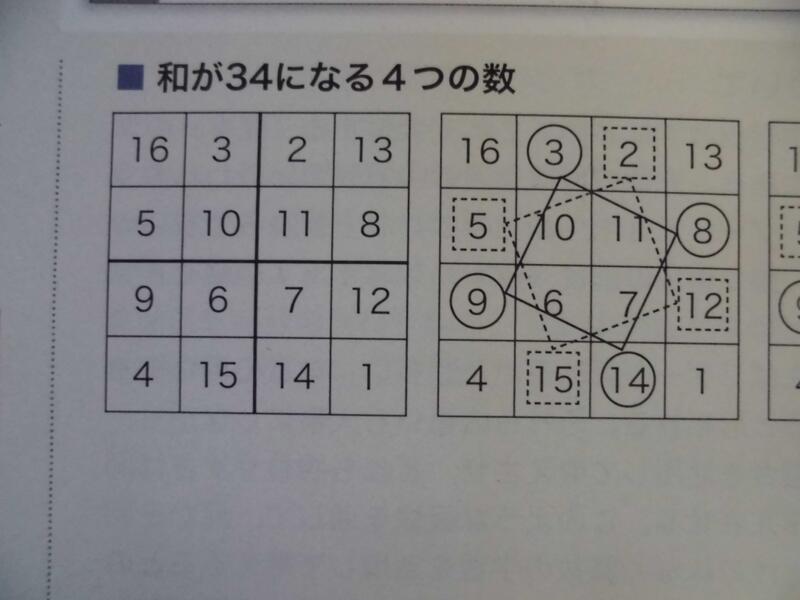

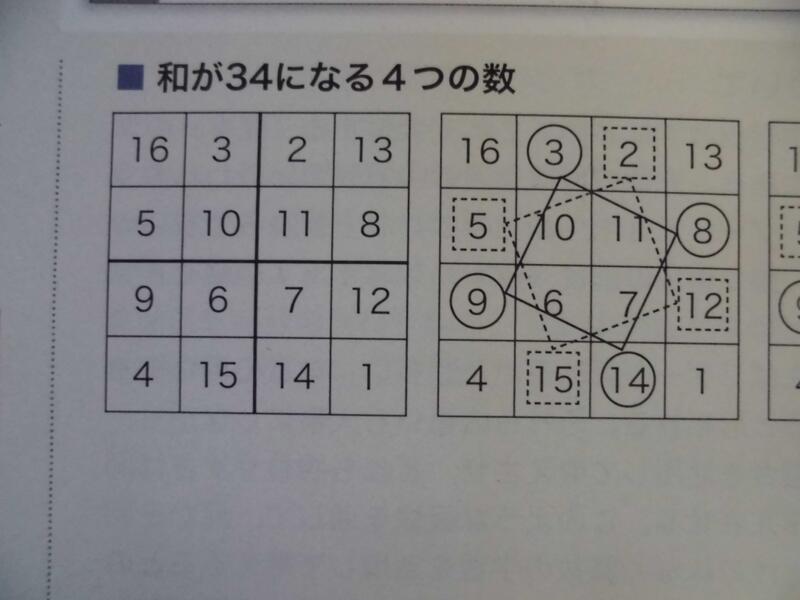

次は、和が34になる魔方陣です。縦・横・斜めだけではありません。

様々な部分で和が34になる不思議さに、子どもたちは驚いていまし

た。

6年最後の学習は「算数卒業旅行」です。今回は「魔法陣」です。

縦・横・斜めの和が同じになります。子どもたちからは、特に反応は

ありません。しかし、この魔方陣の覚え方を語呂合わせで説明する

と、笑みがこぼれます。2段目は、お分かりですよね。

「しちごさん」

1段目と3段目は出ません。こう読みます。

「憎しと思うな」

「七五三」

「ろくいち坊主に鉢がさす」

538年(仏教伝来)1192年(鎌倉幕府成立)1582年(本能寺の変)

1868年(明治維新)等、先人たちの豊かな知恵や発想にふれなが

ら、算数の世界でも生かされていることを伝えました。

次は、和が34になる魔方陣です。縦・横・斜めだけではありません。

様々な部分で和が34になる不思議さに、子どもたちは驚いていまし

た。

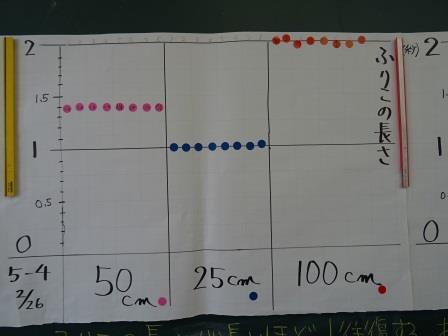

ふりこの動き

5年生 ふりこの動き

ふりこが1往復する時間は何によって変わるだろうか。

「ふりこの長さ」「おもりの重さ」「ふれはば」について、それぞれ実験しました。

ふりこの動きをよく見て、10往復する時間を3回はかり、1往復する平均時間を

調べました。班で協力して、正しく実験することができました。

おたまが池にも春が来ました。暖かくなり、夜になると冬眠から起きたカエルの鳴き声が

聞こえてきます。もうすぐ、産卵することでしょう。

♪音楽だより(4年生の活動)

4年生の音楽の学習では、合奏「ラ クンパルシータ」に挑戦しています。

今までは全体で練習を進めてきましたが、

今日からは、いよいよ4つのグループにわかれて合奏練習を始めました。

「はじめ方はどんなふうにしようか」

「全員の音がぴったり揃っているかな」

などと、各グループが活発な意見交換をしながら、一生懸命に練習に取り組む4年生。

今から、発表会がとても楽しみです。

今までは全体で練習を進めてきましたが、

今日からは、いよいよ4つのグループにわかれて合奏練習を始めました。

「はじめ方はどんなふうにしようか」

「全員の音がぴったり揃っているかな」

などと、各グループが活発な意見交換をしながら、一生懸命に練習に取り組む4年生。

今から、発表会がとても楽しみです。

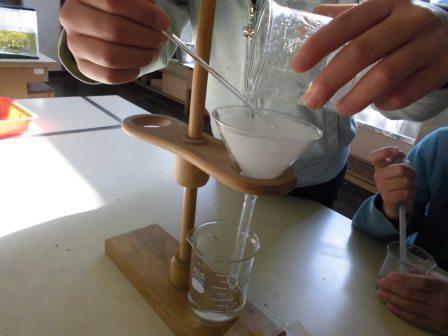

ろうとを使った実験

ろうとを使った実験

5年生 もののとけ方

ろうとを使って、ろ紙でホウ酸の水溶液からホウ酸をこしとりました。

4年生 すがたをかえる水

水じょう気を、さかさまにしたろうとにつけた袋に集めて、調べました。

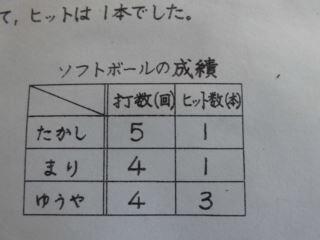

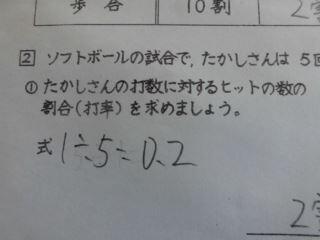

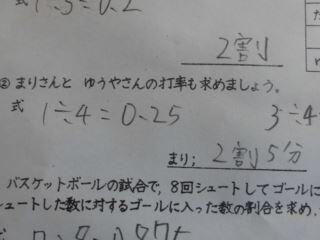

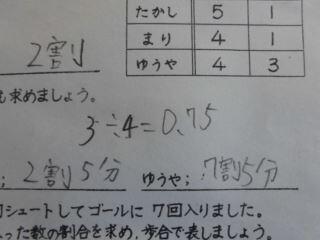

5年 難しい「割合」?

5年生の3学期最初の単元は、「割合とグラフ」です。割合は子どもたちにとって、とても難しいものととらえられていますが、日常生活において頻繁に登場してきます。~倍、~割、~%、0.5や1.12といった数値だけで表すもの等、姿を変えて登場してきます。そうしたことも、子どもたちにとって苦手意識をもたせる一つの要因になっているかもしれません。

本日(1/20)の授業では、野球の打率に関する問題に取り組ませました。

野球よりもサッカー人気が上回る時代ですが、できるだけ実生活に即した題材を取り上げ、興味関心を高め、問題解決に導いて行きたいと考えています。

♪音楽だより

六小のみなさん、元気にしていますか?

いよいよ、今年も終わりが近づいていますね。

2学期は、多くの行事があり、とても忙しい4か月でしたが、

どの学年も、真剣に一生懸命取り組んでいましたね。

みんなのステキな姿にいっぱい出会えて、とっても嬉しかったです。

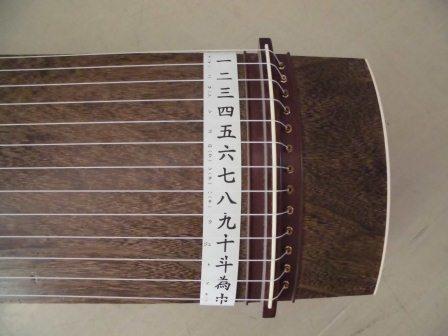

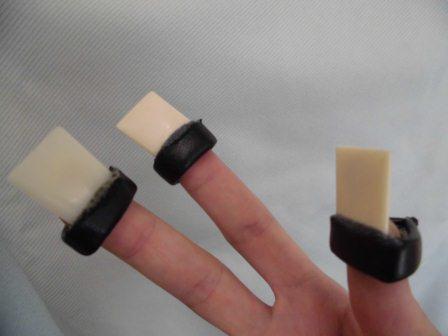

さて、4・5・6年生のみなさん。

3学期最初の音楽の授業は、【筝】に挑戦します。

どんな音色なのか、どうやって演奏するのか、

楽しみにしていてくださいね!

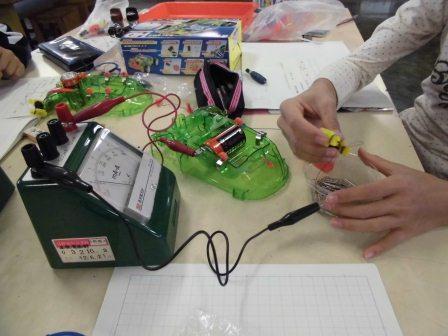

理科室だより

5年生 電磁石の性質

「電磁石が鉄を引き付ける力を強くするにはどうしたらよいだろうか。」

電池の数を増やしたり、コイルのまき数を多くしたりして実験しました。

電流の大きさをはかるために、電流計の使い方も学習しました。

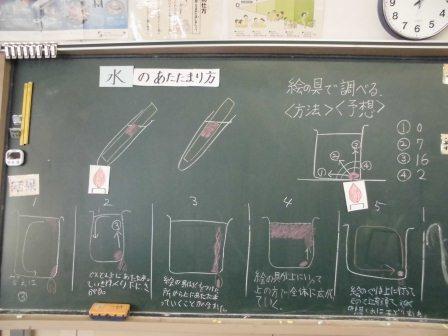

4年生 水のあたたまり方

「水はどのようにあたたまっていくのだろうか。」

あたためられた水の動きを見るために、絵の具の動きを観察しました。

結果をまとめ、考察を発表しました。

本日の給食

学びの礎・六小の子

教育課程

令和7年度の教育課程です。

学校経営重点計画

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

Netモラル(保護者向け)

日野市GIGAスクール構想

検索

カウンタ

3

6

6

2

3

8

2