カテゴリ:専科だより

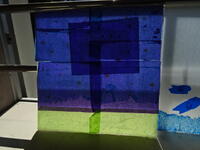

4年生 図工「光のさしこむ絵」

プラダン(プラスチック段ボール)に色セロハンやお花紙を貼り付けて、絵に表しています。

光を通す材料の色セロハンやお花紙。机の上に置いて見るのと窓の近くで立てかけて見るのでは、印象が大きく変わります。どんな作品に仕上がるのか楽しみです!!

音楽科よりお礼申し上げます

夏休みの宿題 および 分散登校中の音楽(1年生) を動画を活用して進めてくださり、ご家庭でのご協力に感謝いたします。

学校での、音楽学習が始まりましたので、ホームページでの動画を整理いたしました。

ありがとうございました。

Chromebookを使って音楽づくり(6年)

6月よりChromebookを使い始めて3週間。

6年生が「音楽づくり」にチャレンジしました。

めあて:規則性のある音列をつくって音楽をつくろう

手順① 規則のある数少ない音の列(並び)を考え、反復する

手順② 手順①の反復の仕方を工夫する(一部の高さを変える、休符を規則的に入れる)

手順③ もう一つ規則のある少ない数の音の列(並び)を考え、反復し、手順①に重ねる

手順④ 規則をつくってリズムを打ちこむ

手順⑤ 音色や速さを好みに設定する

手順⑥ 作品を保存して、みんなに共有

手順①と手順③による音の重なりが変化する音楽ができ、再生すると、その意外性を楽しむことができました。

さまざまなオリジナルミュージックをつくりたくなったようで、学習意欲の高まりも感じました。

外国語通信1

こんにちは。

私、外国語活動及び外国語科を担当しております、堀江恒祐と申します。

児童からは校舎内外問わずMr.Horieと呼ばれています。

今年度初めての投稿なので、簡単な自己紹介をさせてください。

本校に異動して今年度で6年目、英語専科としては5年目となります。

英語以外の趣味としては、ハードロックが好きで、趣味は作曲、演奏、録音です。エレキギターが少しだけ得意ですが、悲しいことに歌は全く歌えません。

英語もまだまだ未熟なので、子どもたちとともに日々勉強する姿勢を大切にしながら教育活動に励んでまいります。

この場を借りて、保護者のみなさまにお礼申し上げます。

ご報告が遅れましたが、僭越ながら「令和2年度 文部科学大臣優秀教職員表彰 社会に開かれた教育実践奨励賞」をいただきました。本校の児童とつくりあげてきた小学校英語教育実践を広く認めていただいた、と感じております。

教育活動は、保護者のみなさまのご理解・ご協力なしには成り立ちません。本校の教育、英語教育に対するご理解・ご協力とともに、温かい励ましに心から感謝を申し上げます。

今後も、「本質的な学びの楽しさ」を体感できるような授業ができるよう、努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

図工の授業にて

初めての小刀でドキドキしましたが、けがもなく、素敵なペンができました。

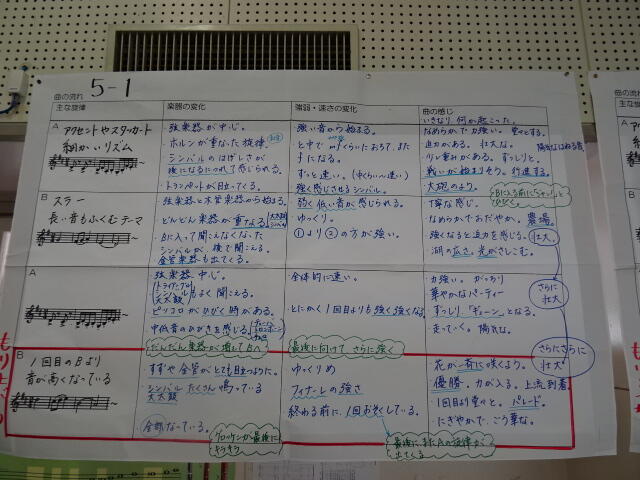

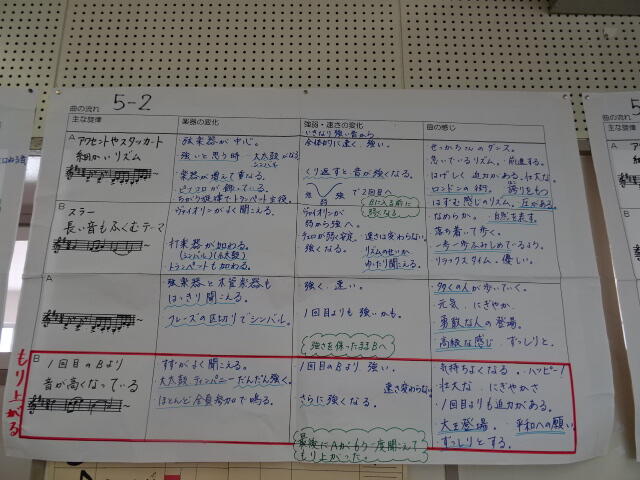

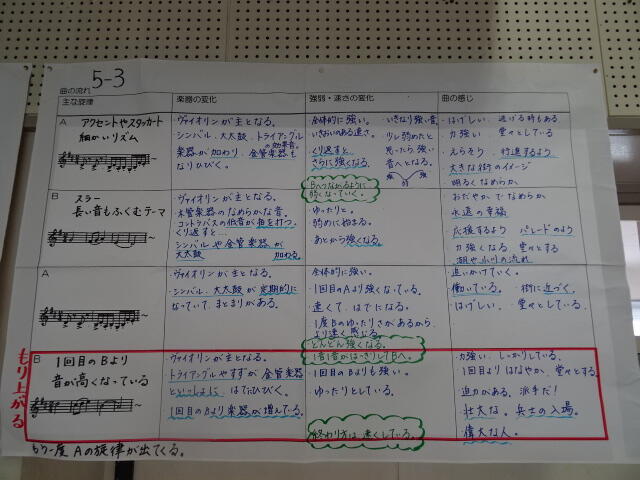

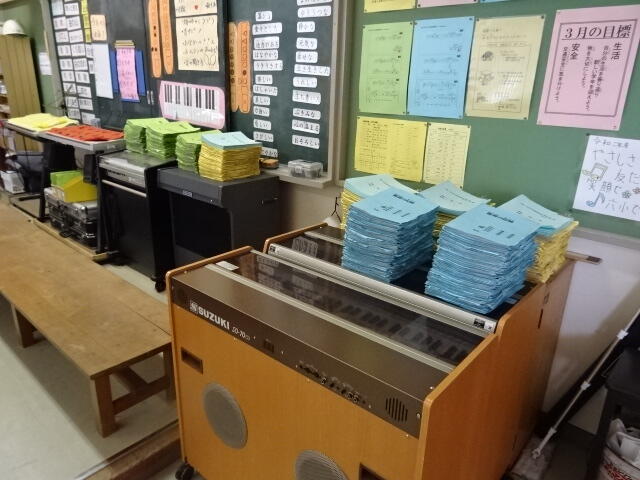

今年度も音楽の学習頑張りました

こんにちは。音楽の佐々木です。

令和2年度も、もうすぐ終わりですね。今年度は感染症対策のために、本当に子供達には十分に歌わせてあげられない、十分に楽器に触れさせてあげられない・・・と制限が多く、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

保護者会でもお伝えした学年があるかと思いますが、3~6年は鑑賞が中心となる授業が続きました。

さて、本校の5年生は3学期に「威風堂々」を演奏して6年生を送り出すことが恒例ですが、残念ながら今年もできません。ということで、鑑賞で学習を進めたわけですが、以下ご覧ください!!

彼らは、確実に鑑賞を楽しむ力を身に付けています。

どんな楽器が鳴り響き、速さや強弱がどのように変化することで、自分はどのように曲を感じたのか。クラス40人(41人)の力を合わせれば十分に作品を理解し楽しみ、味わうことができました。

たくさん聞いてきたこれまでの記録が、冊子の厚みとともに感じられます。

聞いた数だけ心も育っていてくれることを願うばかりです。

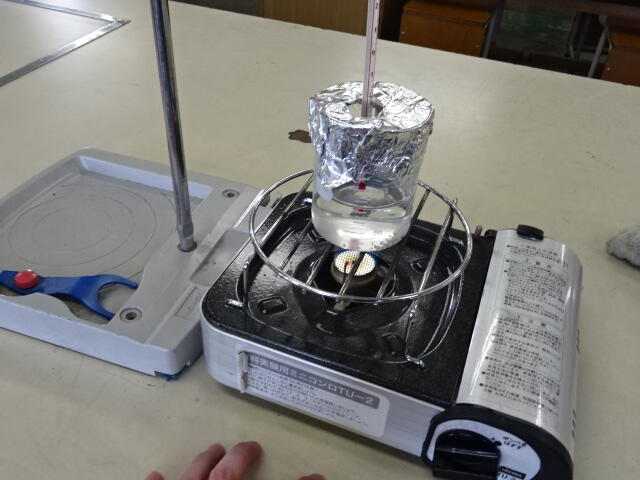

4年理科 すがたを変える水の実験

(密を避けて、クラスを半分に分けて交代で実験しています。)

安全に気を付けて、準備をし、コンロ点火!

5分もたたないうちに、水の中に変化が現われました。

水温もみるみる上昇!

水の中の様子や水温を1分おきに記録する忙しい実験ですが、

子供たちは、よく集中して観察していました。

外国語通信

こんにちは、Mr.Horieです。

5年生では道案内を題材とした単元を学んでいます。外国語活動の教科化に伴い、内容的には、私自身が中学校で学習した事柄を指導しています。このような内容を学習している、現代の小学5年生は本当に凄いと思います。

どのような内容なのか、具体的に申し上げますと、「〇区画分真っ直ぐ進んでください。」「〇番目の角を右に曲がってください。」「そのまま進み続けてください。」「左側に目的の建物が見えますよ。」といった表現です。

一見、日本では学習する必然性がないように思えるかもしれませんが、数年前の海外派遣研修にて、アメリカで指導法を学んでいた際、現地の方からよく道を聞かれましたし、私自身もよく道を尋ねました。将来、よりグローバルな社会で生きる児童にとっては、大切な表現のように感じます。

実際、私がどのような場面で道案内の表現に触れたかお伝えします。

学生証を発行する手続きを大学内の書店にて行う際、大学の敷地は日本のそれよりもとても広かったので、道に迷ってしまい、その書店の場所をすれ違った学生に尋ねたことがあります。また、敷地内のテーブルで学習をしていると、留学生の方から、最寄りのお手洗いの場所を聞かれたことがあります。

さらには、街中ですれ違った方にコンサートホールの場所を聞かれました。

上記はほんの一例です。

わずか2ヶ月の滞在でしたが、私が一番印象に残ったことは、現地の方のコミュニケーションに対する積極性です。

例えばスーパーで食料品を眺めていると、「これは美味しいよ!」と声を掛けてくれ、そこから日本とアメリカの食文化の話に発展したり、すれ違い様に「そのシャツ、いいね!」と服装を褒めてくれたり…日本とは違い、他者へコミュニケーションを図る敷居が低いと感じました。それを「良い」ととるか「悪い」ととるかは、個人の物差しによると思いますが、少なくとも私にとっては心地よいものであり、英語を通じてコミュニケーションを図ることの嬉しさをたくさん感じることができました。

その経験以降、「いつか英語を通じてコミュニケーションを図れるような素地を児童の中に確実に養いたい。」ということを目標にしながら、日々授業に臨んでいます。

3学期も残りわずかとなりましたが、引き続き一生懸命指導していきます。

何卒よろしくお願いいたします。

図工の授業

新聞紙で芯を作り、和紙で張り子をして、絵の具で色を塗り、細かい模様を入れて仕上げます。

完成が楽しみます。

専科算数 データを「疑う」こと・・・

こんにちは,算数専科の藤井です.

2020年もあと1週間で終わりになりますね.

コロナに始まりコロナに終わる1年になってしまいそうですが,

来年は,心穏やかに迎え,過ごせるといいですね.

さて,本日は5・6年の学習と関連して

「データを疑うこと」について,

授業で行った話を基に書いてみたいと思います.

ちょっと長いですが,年末年始の読み物として,

お楽しみいただければ幸いです.

ある日,授業でこんな話をしました.

ある学年の2つのクラスで,年明けに

「お年玉をどれくらいもらったのか」というアンケートを取りました.

A組での平均額は25000円

B組での平均額は50000円でした.

さて,どちらのクラスの子の方が

「お年玉をたくさんもらった」と言えるでしょう.

この問題でネックになることは「平均」という落とし穴です.

状況だけを聞くと,B組の方が「みんながたくさんもらっている」

という印象を与えられると思います.

しかし,B組には,お金持ちの親戚がいる子がいて

(ドラえもんのスネ夫みたいですね)

お年玉に数百万円をもらっているということ,

それから,ほとんどの子は数千円程度しかもらっていないこと.

実はバランスよく多くの子が数万円もらっているクラスは

A組ということが,後でわかりました.

この様な「平均」の様に,データの特徴を抽出した数値のことを

「代表値」と言います.(6年生で学習しました)

しかし,「平均」を見るだけでは,

データの特徴を正確に捉えることができない場合があります.

そのために,その他の代表値について考える必要が出てきます.

6年生の学習では,「中央値(モード)」や「最頻値(メジアン)」という

代表値や,当たり前のように気が付く「最大値」「最小値」を使って

与えられたデータの特徴について考えていきました.

様々な代表値を複合させると,より与えられたデータの特徴が見えてきます.

実は,似たようなことが社会の中でも起きているのだよ

という,少し深入りした話題も出してみました.

皆さんは,「日本人の平均金融資産保有額」ってご存知ですか?

実は2人以上世帯では1131万円,あるそうです.

俄かに信じがたいですよね,その通りだと思いますし,

私もそう思います.

ちなみに,データソースは「金融広報中央委員会」というところが出している

「家計の金融行動に関する世論調査」という資料です.

しかし,この統計データにもカラクリがあって,

よーく調べてみると「金融資産をもっていない世帯の割合」が26%もあるそうです.

つまり,4分の1分以上の世帯では金融資産がないという事実が判明します.

また,中央値をとると,それぞれ419万円というデータも出てきます.

つまり,一部のお金持ちが平均額を引き上げているんだよー.

だから,データの一側面だけを見て鵜呑みにするんじゃなくて,

見せられたものを少し疑ってかかることも大切だよ.

そんな話をしました.

さて,長々と失礼しました.

「うんうん,なるほど」と思っていただいたかもしれません.

しかし,ここにも落とし穴!!

実は,今回の記事に,2か所だけわざと誤りを載せてあります.

それはいったい何でしょう.

年末年始にぜひ,親子で探してみてくださいね.

それでは皆様,よい2021年をお迎えください.

令和7年度の教育課程です。

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf