こんにちは。音楽科の佐々木です。

新型コロナウイルス感染症対策をどうしよう・・・といつも考えさせられる日々です。

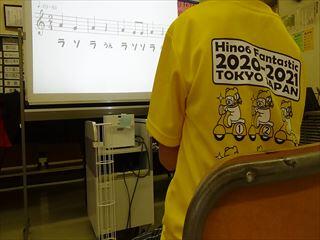

9月より、3~5年生リコーダー学習を再開しました。

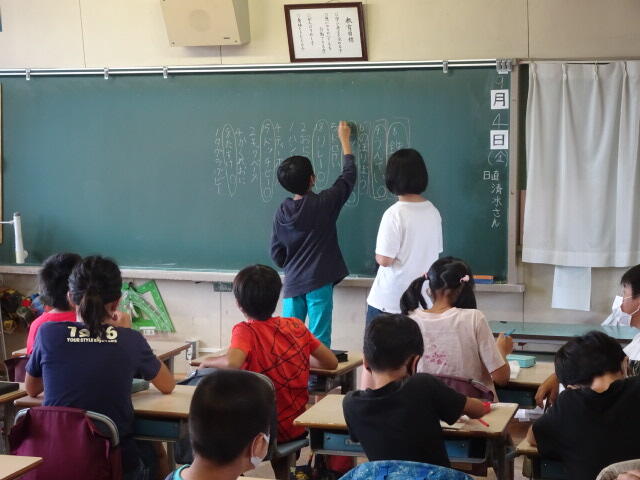

ポツリ・ポツリと席が空いています。

なぜかというと、クラス人数の半数は音楽室リコーダー集中学習(20分間)。

え!?あと半数は?

というと、教室で学習しています(20分間)。担任の先生、見守りありがとう。

私が事前に撮影した動画を見ながら、歌意を調べたり聴音クイズに挑戦したりして学習を進めています。

そして、授業の途中で児童が交代します。

【児童の反応】

少人数のリコーダー学習が集中できてよかった。

少ない人数だと音の重なりが聴き取りやすい。

マスクを外せる時間が、ちょっぴりうれしい!

3年生は、早くリコーダーの学習をしたくてたまらなかったようです。

確かに!1学期に配布しているのに、ずっとお預け状態!

自分の楽器だもの!音出したいよね。

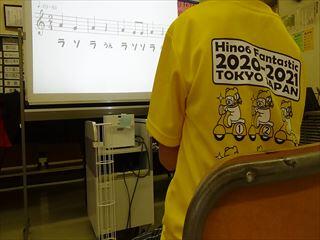

今、シ→ラ→ソまで学習をしました。

11月からは、高いドや高いレを学習する予定です。

6年生は「沖縄メドレー」を合奏中。

リコーダー隊は、廊下の壁に向かって練習。

みんな同じ方向を向いてる!新しいスタイルです。

沖縄の軽快なメロディを合奏して、「沖縄旅行したいなぁぁぁぁぁ!」と今の状況が早く終息することを願っています。