文字

背景

行間

学校の様子

社会科 (4年)

4年生は社会科で今、玉川兄弟と玉川上水について学んでいます。

今日は、東京都研究開発委員として社会科の研究をすすめている萩原主幹教諭の授業を開発委員の皆様が参観にいらっしゃいました。

そのほか本校の教員も参観する中、子供たちは緊張せず、積極的に学習に取り組んでいるところに感心、感心。

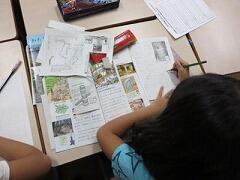

紙芝居を作るために、それぞれの課題について調べていく時間です。

まずは個人作業で資料をもとに調べます。

教室に用意してある資料や、もっている地図やわたしたちの東京などどんな資料を使うとわかるのか

よく考えながらの作業を進めていきます。

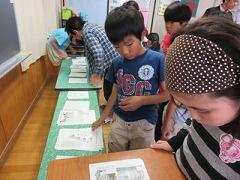

それぞれで調べた後は、調べるテーマごとに集まり、自分の得た情報や考えたことなどの交流です。

教え合ったり、確認したりする中で自分の困っていることが解決されていきますね。

協働的な学習を行うことで、資料をどんなふうに活用したらよいかがわかりました。

これからの自分の調べ学習をどんなふうにすすめていったらよいかも再確認できました。

生活科・砂場遊び (1年)

予定していた「砂場遊び」をようやく行うことができました。

初めはそれぞれ思い思いに山や川を作っていましたが

おとなり同士、声をかけ合ってお互いの川をつないだり

トンネルでつなげたり、と

最後には砂場を広々を横断する水路まで出来上がりました。

砂場遊びの定番、泥団子ももちろんたくさんできました。

大きく上手にできたものを「見て!」と見せてくれた子供たち。

思う存分に楽しんだ砂場遊びです。

児童集会 (保健委員会)

今回保健委員会では、

学校の中の様々な場所でどんなケガが起こりそうか

どんなことに気を付ければけがが防げるかを調べました。

起こりそうなけがの場面を演技をし撮影したものを

スライドショーにまとめました。

起こりそうなけがの場面を見ていたみなさんから

「あー、ありそうだなぁ。」などの声があがったものもあります。

ケガをしないで安全に過ごせるようになるとよいですね。

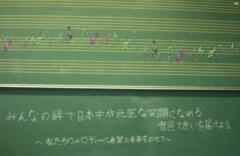

チャリティコンサート!

八小からは音楽クラブが参加します。

チャリティコンサートに向けて朝練習をして頑張ってきました。

演奏するのは「ジブリ・メドレー」。

楽しみですね。

くわしいコンサートの情報は、お知らせメニューからプログラムをご覧ください。

ちなみに八小の出番は13時頃ですよ!

9月23日(水・祝日) 12時30分 ひの煉瓦ホールで会いましょう!

読み聞かせ

保護者の方々や地域の方々が読み聞かせボランティアとして

来てくださり、読み聞かせをしてくださっています。

今日は、地域にお住いの、劇団の方も来てくださいました。

さすがプロの役者さんです。子供たちはすっかり夢中になっていました。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。