文字

背景

行間

日誌

学年・学級だより

えさやり

牛の舌はザラザラしているので、なめられると少し痛いかもしれませんとのこと。チモシーの端を持って、えさをあげます。なめられて、思わず、ぎゃーとの声も!

牛に喜んでもらえるように、えさをあげられるかな?

牛に喜んでもらえるように、えさをあげられるかな?

0

乳しぼり

滝沢牧場のホルスタインのあさひちゃんの乳しぼりをしています。

乳しぼりをして、温かいー。柔らかいー。との感想。しぼらせてもらった後は、ありがとうとあさひちゃんに伝えます。優しい気持ちになります。

乳しぼりをして、温かいー。柔らかいー。との感想。しぼらせてもらった後は、ありがとうとあさひちゃんに伝えます。優しい気持ちになります。

0

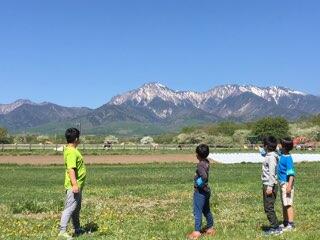

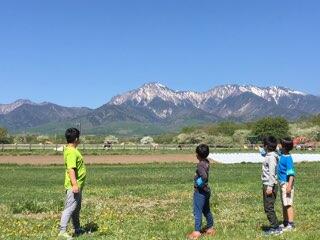

滝沢牧場

滝沢牧場に着きました。

天気がとてもよく、赤岳もくっきりきれいに見えます!

そしてこれから、酪農体験が始まります!

天気がとてもよく、赤岳もくっきりきれいに見えます!

そしてこれから、酪農体験が始まります!

0

JR最高地点

標高1375メートル地点で JR小海線が通過するのを見ることができました。集合写真を撮って次の場所へ!

0

閉校式

飛ぶ鳥跡を濁さず という言葉を目標として、班で協力しながら片付けを行いました。そして、たくさんの感謝を大成荘の方々に伝えました。

これから、バスに乗り込み出発です!

これから、バスに乗り込み出発です!

0

朝食バイキング

朝から自分の食べたいものを選んで食べます。バランスよく選んで食べられるでしょうか?

今日一日の栄養チャージ!!

今日一日の栄養チャージ!!

0

2日目の朝

清々しい朝が始まりました。

体操をして眠気を吹き飛ばし、今日も一日ケガなく楽しく、仲良く過ごしましょう!!

体操をして眠気を吹き飛ばし、今日も一日ケガなく楽しく、仲良く過ごしましょう!!

0

キャンプファイヤー

火の神さまより、友情の火 努力の火 希望の火 が 灯りました。

キャンプファイヤーレクの始まりです。

キャンプファイヤーレクの始まりです。

0

バイキング夕食

3種類のカレーから、好きなものを選びます。そして、すきなおかずをトッピング。

ついつい食べ過ぎてしまいそうです!

ついつい食べ過ぎてしまいそうです!

0

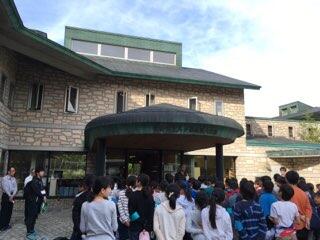

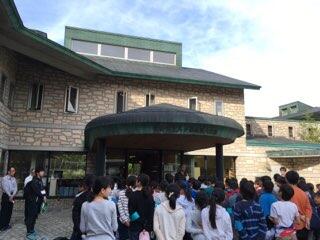

大成荘に着きました

開校式が始まりました。

一泊二日お世話になります。気温は大体10度異なるとのこと。協力して働く共同生活の始まりです。

一泊二日お世話になります。気温は大体10度異なるとのこと。協力して働く共同生活の始まりです。

0

本日の給食

日野市GIGAスクール構想

リンクリスト

Netモラル(保護者向け)

カウンタ

2

3

1

1

5

9

3

過去認定状況

学校情報化優良校

(2016年4月から2018年3月まで)

(2016年4月から2018年3月まで)