文字

背景

行間

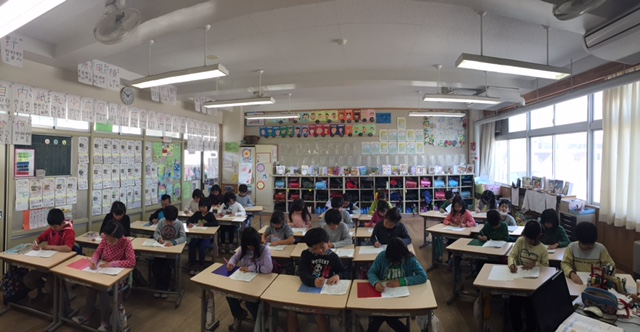

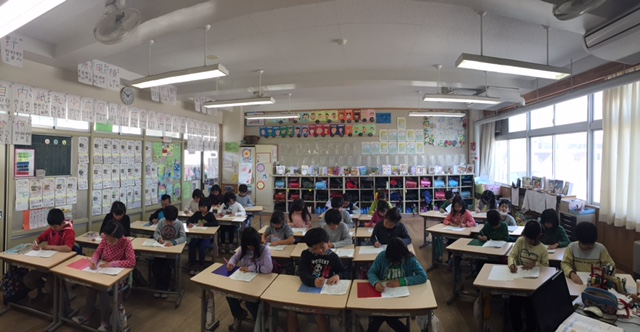

学校の様子

学校の様子

計測(2年)

1月14日(木)

毎度子供たちが楽しみにしている計測。なぜならわが八小の養護教諭は、

寸劇(もちろん担任も一役かわされます!)や手作り教具を使って保健指導をするのでとってもわかりやすいのです。

今回は、くしゃみをするとこーんなに飛ぶんですよ!という話。ロープでその距離を

示されて、みんなびっくりしました。

このあとの計測では、みんなの大きな成長にとっても嬉しく思いました。

毎度子供たちが楽しみにしている計測。なぜならわが八小の養護教諭は、

寸劇(もちろん担任も一役かわされます!)や手作り教具を使って保健指導をするのでとってもわかりやすいのです。

今回は、くしゃみをするとこーんなに飛ぶんですよ!という話。ロープでその距離を

示されて、みんなびっくりしました。

このあとの計測では、みんなの大きな成長にとっても嬉しく思いました。

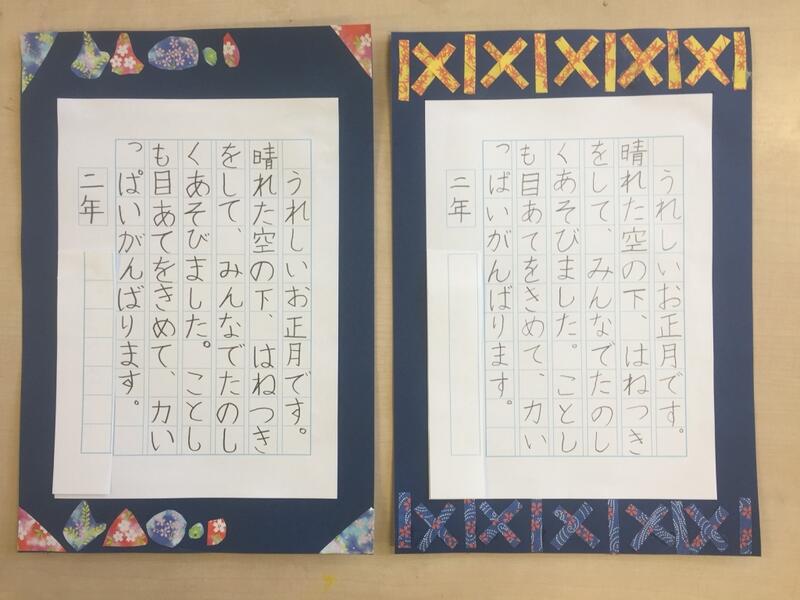

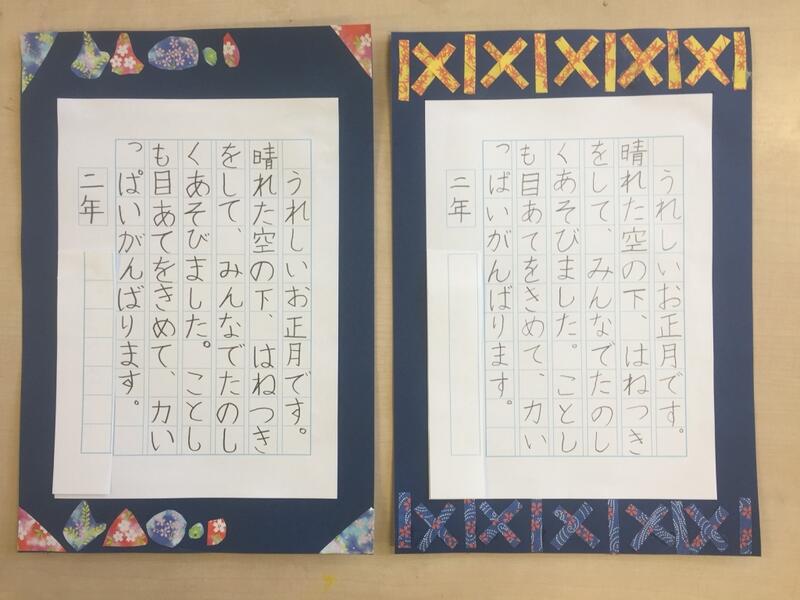

書初め大会

新年になり、各クラス書初めに取り組みました。冬休み中のご家庭のご協力も

あり、これまでの練習の成果を発揮して仕上げることができました。

台紙の回りを、千代紙で飾りました♪

校内書き初め展は1月25日(月)から2月5日(木)です。最後の硬筆書初めになります。

あり、これまでの練習の成果を発揮して仕上げることができました。

台紙の回りを、千代紙で飾りました♪

校内書き初め展は1月25日(月)から2月5日(木)です。最後の硬筆書初めになります。

19日の時間割について

明日19日(火)は通常どおり登校してください。

以下の学級以外は時間割どおりの授業を行います。

※明日は6校時に委員会活動があります。代表委員会以外の3・4年生は5校時までですのでご注意ください。

3年3組 ①算数 ②国語 ③図工 ④図工 ⑤総合

3年4組 ①図工 ②図工 ③算数 ④国語 ⑤理科

4年1組 ①国語 ②総合 ③算数(少) ④体育(中) ⑤社会 (⑥代表委員会)

4年2組 ①国語 ②算数 ③図工 ④図工 ⑤理科 (⑥代表委員会)

4年3組 ①図工 ②図工 ③算数 ④国語 ⑤社会 (⑥代表委員会)

5年生は身体計測があります。体育着を忘れないようにしてください。

☆安全上、朝、西門は開けません。正門、北門から登校してください。

以下の学級以外は時間割どおりの授業を行います。

※明日は6校時に委員会活動があります。代表委員会以外の3・4年生は5校時までですのでご注意ください。

3年3組 ①算数 ②国語 ③図工 ④図工 ⑤総合

3年4組 ①図工 ②図工 ③算数 ④国語 ⑤理科

4年1組 ①国語 ②総合 ③算数(少) ④体育(中) ⑤社会 (⑥代表委員会)

4年2組 ①国語 ②算数 ③図工 ④図工 ⑤理科 (⑥代表委員会)

4年3組 ①図工 ②図工 ③算数 ④国語 ⑤社会 (⑥代表委員会)

5年生は身体計測があります。体育着を忘れないようにしてください。

☆安全上、朝、西門は開けません。正門、北門から登校してください。

雪でしたね

予報どおりの大雪でした。

雪が止んでから、教職員で雪かきをしました。

今日の雪は重く、きっと明日は、筋肉痛…。

児童館に来ていた子供たちも手伝ってくれましたよ。

頼もしいです。

雪かきはしましたが、明日の朝は路面凍結が予想されます。

転倒しないように気を付けて、落ち着いて登校してください。

車道の車のスリップも心配ですね。

安全に十分気を付けて登校しましょう。

雪が止んでから、教職員で雪かきをしました。

今日の雪は重く、きっと明日は、筋肉痛…。

児童館に来ていた子供たちも手伝ってくれましたよ。

頼もしいです。

雪かきはしましたが、明日の朝は路面凍結が予想されます。

転倒しないように気を付けて、落ち着いて登校してください。

車道の車のスリップも心配ですね。

安全に十分気を付けて登校しましょう。

19日連絡

明日19日(火)は通常授業の予定です。

特に連絡のない学年学級は、通常の火曜日の用意をして登校してください。

※明日は6校時が委員会活動となっています。代表委員会以外の3・4年生は5校時までですのでご注意ください。

PTAからの連絡

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校からの連絡

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。

アクセスカウンター

5

9

9

4

3

5

3

リンクリスト

Netモラル(保護者版)

検索

日野第八小学校 体罰NO宣言