ようこそ!日野第六小学校Webサイトへ

昨日は、児童がアレルギー症状を起こした場合、私たち教職員が、どのように対応すればよいか職員研修を行いました。アレルギー症状を起こした児童の役や、手当にする教員、救急要請をする教員等の役割を決めて、シミュレーションを行いました。エピペンを打つ練習も行いました。これからも、子供たちを見守っていきたいと思います。

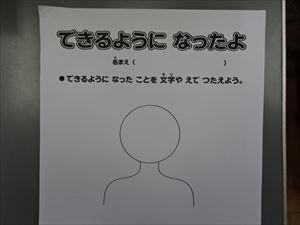

4年生の課程が修了しました。

修了式はオンラインで行われ、代表児童が修了証を受け取りました。

この1年間で子供たちは心も体も大きく成長しました。

5年生でも、より一層活躍してくれることを願っています。

令和7年度の教育課程です。

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf