文字

背景

行間

学校生活

【4年生】プロが教えるアニメーター体験「アニメーターと絵を描こう」

2月3日(火)に4年生はアニメ制作会社の方を5名講師としてお招きし、キャリア教育の一環として授業を行いました。

まずはアニメができるまでの様々な過程があることを知り、今回は実際に動画にするための原画作りに子供たちは取り組みました。時間の関係上、子供たちが1から創作した原画ではなく、制作会社より提供してもらった原画をなぞり、動画となる原画を作るという体験です。

実際に動画にする際は、線が途切れてしまうことがNGとなってしまうことを伝えられ、子供たちは丁寧に線をなぞっていきました。そして4年生全員で作った原画60枚を動画として流してもらうことになりました。

60枚の原画がつながった動画は8秒間というとても短い時間での作品となりました。ここで子供たちは1つのアニメ作品には一体何枚の原画が必要となるかと疑問を抱き、質問すると、「2時間の映画作品で1万枚の原画が必要」との話があり、一斉に驚いていました。アニメを制作している方々の苦労や、とても長い時間をかけて1本の作品が完成することを、この体験をとおし感じ取り、学び取ることができました。

授業後の子供たちの主な感想です。

・写すだけでもむずかしかったけれど、これをかいている人は、もっとむずかしいと思い、驚愕した。

・作るのにめちゃくちゃ時間がかかることを知り、貴重な経験となった。

・とても難しったけれど楽しかった。このおかげでアニメ作りをやろうと思った。

など、”ホンモノ”に触れ、体験したことをとおし、個々人で大切な何かを学び取ることができた時間となりました。

【4年生・5年生】消化器体験

1月30日(金)に地震とその後の火災を想定した避難訓練を行いました。今回は日野消防署高幡出張所の方をお招きし、避難の様子をもとにした防災講話と消化器体験を実施しました。

防災講話では、みんなが真剣に取り組んでいることが素晴らしいこと。ただし、校庭に向かう階段を歩くスピードが速すぎること、火災発生時にはハンカチで口を押させることで自分の命が守れることを伝えてもらいました。

その後の消化器体験は、4,5年生が行い、消化器の使い方を教わった後に、代表児童16名が体験をしました。消化器の重さや水圧によって不安定ながらも、取り組んでいくうちに安定した姿勢で消化体験ができました。

終了後、子供たちから質問をし、「消火器が有効な火の大きさはどの程度までか。」と言う質問では、「天井まで届いてしまうくらいの火の大きさになると消化器は役に立たなくなる。だから初期消火が大事である。」と教わりました。

この冬場、乾燥する日が続いて、火事への備えが大切になってくることも伝えられ、体験は終了しました。

【なのはな学級】炭焼き体験

地域にある落川交流センターにて、炭焼き体験をしました。「ひの炭やきクラブ」の方々にご指導をいただき、「マッチの体験」「火起こし体験」「炭焼き体験」「施設見学」などを行いました。

火を扱う作業でしたが、サポートを受けながら安全に気を付けて全力で活動を楽しむ姿を見ることができました。今後も多くの体験活動を通して、普段できないことを体験していくことで日野市の魅力を知り、地域と意欲的につながる気持ちを育みながらで充実した生活を送ることができるようにしていきます。

【3年生・4年生】タグラグビー体験教室

1月29日(木)の2、3校時に、3,4年生はタグラグビー体験教室を行いました。講師は「日野レッドドルフィンズ」の選手2名につとめてもらいました。

まずはタグラグビーとはどのような競技であるのかを確認しました。選手が行うラグビーはタックルなどの接触プレーがありますが、タグラグビーは接触プレーをなくしたボールゲームです。腰にベルトを着け、2つの「タグ」を着けてプレーします。相手のゴールラインにボールを持ち込んで置くことで点が入ります。

相手のタグを取るときのルールとして、タグを取ったら「タグ」と言い、相手に気付かせることが大事ということで、ペアになり、その練習を行いました。10秒間、5秒間、2秒間と徐々に時間を短縮しながら素早くタグを取る練習で、子供たちはとてもよく体を動かしていました。

その後、いよいよゲーム形式です。今回は団体戦ではなく個人戦でタグラグビーの動きをつかむ練習をしました。攻撃側と守備側に分かれ、攻撃側はタグを相手側に取られず、相手側の陣地まで走りこむと勝ち、タグを取れると負けというシンプルなルールです。お互いに上手に動きながら、見ているだけでも楽しめる攻守に子供たちの楽しく学ぶ声が校庭に響き渡っていました。

子供たちからは、「楽しかった。」「はじめて体験してみてすごく楽しかった。」との感想が聞かれました。これから体育の時間に、チーム戦を行っていく予定です。協力しながら作戦を考え、楽しく安全に取り組んでほしいと思います。

【1年生】国語「どうぶつの赤ちゃん」~みどりルームの活用~

学校図書館司書の先生に、本や図鑑の目次や索引について教えてもらい、好きな動物の赤ちゃんについて本から調べたことを絵と文でカードに書きました。

子供たちは司書の先生に質問をしたら、調べたいことが見つからないときに、一緒にさがしてもらうなど、進んで取り組む姿が見られました。

【3年生・4年生】長縄に挑戦!

なわとび週間では、個人練習の他に、長縄にも挑戦しています。この日の中休みは、3年生と4年生のクラスで長縄に挑戦をしていました。長縄はリズムやチームワークが大切になってきます。

縄に入るタイミングや跳び方、掛け声などを工夫して練習に取り組んでいました。もう少し上達をしたら、目標の時間に何回跳ぶことができるかに取り組むクラスもあるとのことです。

全校朝会の様子

1月26日(月)の朝は始業式以来の全校が集まる全校朝会でした。当初は校庭に集合しての全校朝会を予定していましたが、あまりの寒さと、子供たちの体調を鑑み、オンラインで行いました。

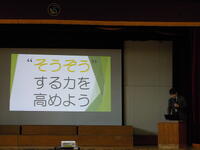

先日行われたひのっこ作品展のことや、新年が経ち3週間、どんな新たな目標でがんばっているかの確認。また、今年は世界各地で大きなスポーツイベントがあることから、一流と言われるスポーツ選手は、一流になってもよく人の話を聞き、ただ聞くだけではなく、それをどのようにしたら自分に上手く取り入れられるかを”そうぞう”して取り組んでいる話を真剣に聞いていました。

2月は全校が一同にあつまった全校朝会ができればと思います。

3学期初のたてわり班活動

1月22日の昼休みは3学期になって初めてのたてわり班活動でした。3学期からは5年生がリーダーとなり活動を進めていきます。

5年生は今回が初めてのリーダーということで、今までの6年生のように上手くいかない場面もありましたが、少しずつ班をまとめられるようになり、「ドッジボール」や「Sじゃんけん」など、どの学年も楽しめる活動となりました。これから最高学年に向け、様々な場面で5年生が活躍していきます。

なわとび週間スタート!

1月16日(金)からなわとび週間がスタートしました。体育の時間はもとより、休み時間もなわとびに取り組み、体力、リズム感、俊敏性などを高めていきます。

早速中休みにはなわとびをもって多くの子が校庭に集まり、各学年ごとのなわとびカードの技の練習をしていました。「両足とびが80回ミスなくできた!」「交差とびはこうするといいよ。」など子供たちの元気な声が聞こえたなわとび週間の初日でした。

【2年生・なのはな学級】歯みがき指導

1月14日(水)に2年生となのはな学級は、学校医の歯科の先生と、歯科衛生士の方をお招きした「歯みがき指導」を行いました。

はじめに歯科衛生士の方から、しっかり歯を磨かないと虫歯のもとになるプラークが歯に残り、特に甘いものを食べた後、歯を磨くまでの時間が長いほど虫歯になりやすいことを教えてもらいました。また、歯を磨いていても磨き残しがあり、それによって虫歯になることも子供たちは知ることはできました。

実際にどのくらい磨き残しがあるかを調べました。歯を赤く染め、特に赤く染まったところが磨き残しということで、子供たちは専用の綿棒で歯を赤く染めていきながら、思っている以上に磨き残しがあることを実感していました。

赤く染めた歯をきれいに磨いていきます。まずは一本の歯を丁寧に磨き、丁寧に磨くととてもきれいになることを感じ取りました。歯を磨くポイントは、小さく動かす→軽い力→シャカシャカ音→歯ブラシの毛先をしっかりあてること。そのことを意識して、右上の奥歯から順に、歯科衛生士の方の掛け声で丁寧に磨いていきました。

子供たちからは、「こんなに磨き残しがあるとは思わなかった。」「歯と歯茎の間が特に赤く染まったから、歯ブラシを少し斜めにして磨いたらきれいになった。家もでもやってみたい。」「歯を磨く順番があることを初めて知った。」など、これからの生活の中に生かしていきたい感想が多く聞かれました。

80歳で20本以上の自分の歯を残そうという「8020(ハチマルニイマル)運動」があります。歯の健康は、日々の健康な生活に欠かせないものですので、今日の学習をよい機会にして、より自分の歯を大切にしてほしいと思います。

【全校集会】ユニセフ集会

1月9日(金)の朝、オンラインにてユニセフ集会を行いました。本校では毎年代表委員の子供たちが中心となって進めている募金活動です。

ユニセフ募金のねらいや、実際にユニセフ募金によってどのくらいの仲間を助けることにつながるかをクイズ形式で質問し、低学年にもしっかり伝わるような工夫をしていました。

募金は来週の13日と14日となります。無理のない範囲でのご協力をいただければと思います。

3学期始業式・学校の様子

朝から氷点下のスタートとなった3学期初日でしたが、子供たちの元気な様子が見られました。始業式では、素早く集合し、式が始まるのを落ち着いて待っていました。

【3学期始業式 校長講話】

七生緑小学校の皆さん、おはようございます。そして新年、おめでとうございます。新年が明けた3学期の始業式、このように皆さんと会うことができうれしく思います。

さて、今年令和8年は午年ですね。2学期の終業式の時に、もしみなさんの中で、午年ってどんな年になると言われているか、この冬休みに調べてきてくれる人がいるとうれしいですという話をしました。調べてきてくれた人はいますか?

(子供から発表)

今、発表してくれたように、午年は馬のようにまっすぐ力強く進むことから、発展や努力が実を結ぶ年、新しい挑戦に適した躍動の年になるとのことです。

私も午年にちなんでこの冬休み中、何か挑戦したいと思いました。何を挑戦しようかなと考えたとき、そういえば私はこれまであまり料理を作ったことがなく、上手に作れるのはインスタントラーメンくらいです。そこで料理作りに挑戦しようと思い、まずは餃子作りに挑戦をしました。餃子にしたのは好きな食べ物の1つだからです。

まずはひき肉を用意し、たまねぎ、きゃべつ、ニラを切っていきました。そのあと、調味料に塩・こしょう、しょうが、にんにくなどをまぜ餃子の中身を作っていきました。そして、餃子の皮の中に、餃子の中味を入れ、つつんでいきました。つつんだあとに「ひだ」を作ることは、何度も試行錯誤しました。どうやったら上手くいくのか考え、試しているうちにだんだんと上手に「ひだ」ができるようになり、さらに上手に作りたかったので、家族に質問し、ここまでは順調に進んでいきました。いよいよフライパンで餃子を焼く段階になりました。しかしここからがまずかった。それまでは作り方を調べ、家族からもヒントをもらいながら進めることができたのに、焼く段階になったら何と自分の勘で焼いてしまいました。その結果は想像できますね。たくさんの餃子を焦がしてしまったのです・・・。でも私は挑戦をしてよかったなと思いました。まずは楽しくできたこと。そして、何よりも新たな自分のやりたいことや自分の足らないところに気付くきっかけになり、また挑戦したいと思えたからです。

皆さんには日頃から楽しい学校にしていこうと話をしています。”そうぞう”力を働かせながら、どんな些細なことでもよいで新たな挑戦をする1年にしてほしいなと思います。そうすると、これまで知らなった自分に出会う事ができるかもしれません。もし私が数年後においしい餃子屋さんを開店していたら、この冬休みの小さな挑戦がきっかけです。“そうぞう”力を高めながら、新しいことにも挑戦していく。そんな楽しい1年にしていってください。

【児童代表の言葉(5年生)】

「2学期にがんばったことは運動会の仕事とデザインをすることです。保健委員の仕事で作ったポスターを保健の先生が「デザイン上手だね。」と言ってもらい誇らしい気分になりました。3学期の目標は最高学年に向けて委員会やクラブ活動をがんばることです。クラブ活動ではいつも準備をしている6年生や役職の人のお手伝いをして、来年のクラブ活動につなげていきたいです。委員会では人に言われないと忘れてしまうのではなく、約束を守って仕事をやりとげられるようになるようがんばりたいです。」

「3学期の目標は積極的な活動で3学期に頑張りたいことは3つです。1つ目は係活動ではイラスト係でしたが、1学期と比べて2学期はリクエストにこたえるのが遅くなってしまったので、もっと積極的に活動したいです。2つ目は運動です。2学期は室内で過ごすことが多かったので、3学期はなるべく外に出ようと思います。3つ目は委員会です。委員会では自分だけでなく、みんなで団結して支えて合っていけるようにしたいです。いろいろな新しいことにも積極的にチャレンジしようと思います。」

始業式後は各教室に戻り、宿題や通知表を提出したり、キャリアパスポートに3学期の目標を書いたりしていきました。天気がよかったので、中休みは外に出て元気に遊んでいる様子も見られました。

6年生は3,4校時に体育館で書初めを行い、冬休みの練習の成果を発揮しようと集中してかき上げていきました。3学期初日、順調なスタートです。

2学期終業式

12月25日(木)は2学期の終業式でした。体育館に全校児童が集まっての終業式を行いました。

【2学期終業式 校長講話】

七生緑小学校の皆さん、おはようございます。

(ここからパワーポイントを見せながら)今日は2学期の終業式です。

まずはこうやって今日の終業式を迎えられたことに感謝です。皆さん一人一人のがんばりもありますが、おうちの方、クラスや学年の先生、専科の先生、保健室の先生、栄養士の先生、用務主事、事務室の先生、介助員の先生、給食の調理員さん、校舎管理員さんなど、様々な人のおかげでこの2学期も過ごすことができたこと。その感謝の気持ちをもって今日の1日を過ごしてみてください。

さてその2学期を少し振り返っていきます。

まだ暑い夏、8月25日の始業式では、「2学期も楽しい学校に」、そしてそのためには「そうぞうする力を高めよう」という話をしました。

9月、なのはな学級になってはじめての校外学習・宿泊学習を行いました。一人一人が自分だけが楽しいのではなく、友達も楽しめるようにとすべての場面で協力をし、とても素敵な2日間となりました。

10月、運動会でした。天気が心配されましたが、みんなの気持ちが通じて全種目を行うことができました。私は皆さんが本番までに一人一人が”そうぞう”力を働かせながら一生懸命に練習に取り組んでいる姿をたくさん見ました。それが本番での堂々とした姿につながりました。また6年生が運動会を盛り上げることを”そうぞう”して考え実現したリレーも大変に盛り上がりました。6年生、ありがとう。

11月、まだつい1か月前、この体育館は『七生緑アートの森』でした。皆さんの”そうぞう”力あふれる世界にたった1つの作品が見事に展示されました。保護者、地域の方からも、本当に素敵な作品ばかりだと、感動の声をたくさん聞きました。

その他にも、6年生が連合音楽会、なのはな学級が合同学習発表会をひの煉瓦ホールで行いました。6年生の発表も、なのはな学級の発表も会場全体が見入る、聞き入る素敵な発表でした。

普段の学校生活では、どの学級も学級会にしっかり取り組んでいました。特に素晴らしいのは、様々な意見が出てくる中で、どのようにしていくとよりよいものになっていくだろうかと深く話し合っていました。こういった積み重ねが楽しい学校につながっていきます。これからも学級会に取り組んでいってください。

2年生から6年生には、今年1月の3学期の始業式で今年は『巳年』だという話をしました。蛇は脱皮を繰り返し成長することから、皆さんも今の自分から少しでも脱皮をし、大きく成長してほしいということでした。どうだったでしょうか。

来年令和8年は干支は『午年』です。『丙午』とも言われるそうです。『午年』とはどんな年になると言われているかでしょうか。そのことを冬休みに調べてきてくれる人がいるとうれしいです。3学期の始業式にみんなで確認したいと思います。

さあ、次にこうやって皆さんと会うのは1月8日です。安全に楽しい冬休みを過ごしてください。

【児童代表の言葉】

3年生の2名がこの2学期に特にがんばったことや、その経験を今後どのような生かしていきたいかを堂々と発表しました。発表内容(抜粋)を紹介します。

「2学期にがんばったことは運動会と自転車の練習です。運動会の『なるこおどり』ではチームリーダーだったので、間違えたらどうしようと緊張していました。でも他のチームリーダーから勇気をもらってがんばろうと思いました。家でもむずかしいところ練習しました。本番はとても緊張しましたが、踊ると何だかその緊張を忘れて、今までにない楽しさでした。・・・運動会はチームワークを大切にしたので、体育でもチームワークを大切にしたいと思います。」

「2学期にがんばったことは運動会の実行委員をしたことです。三年生全員で楽しく踊りたかったことと、実行委員に挑戦してみたかったからです。実際に練習をしたら上手に伝えることができず、どうやったら上手に伝えられるかを考えました。絵と言葉で説明したプリントを配ったり、みんなの意見を聞いて先生とも一緒に踊ったりしました。みんなで協力したら本番では楽しく踊ることができました。・・・実行委員で学んだ、みんなの意見と聞いたり、伝え方の工夫をして班活動や係活動をしていきたいと思います。」

【12月23日】学校の様子

子供たちは楽しい冬休みに向け、最後のまとめをしています。

多くの学級で冬休みに取り組む書初めの練習に取り組んでいます。この日だけでも3年生やなのはな学級で取り組んでました。なのはな学級は低学年は硬筆、3年生以上は毛筆での練習をし、筆に付ける墨の量や、文字の書き始めからどのように筆を動かしていけばよいのかなどを確認しながら、集中してかき上げていきました。

この日は、2学期最後の給食ということで、デザートにはチョコレートケーキがあり、子供たちはうれしいそうに食べていました。2学期も残り2日です。体調に気を付けながら、楽しい冬休みをむかえてほしいと思います。

【1年生】音楽「みんなでうたおう」の合奏

12月19日(金)、1年生は2教室分の広さがある「生活科室」で音楽の合奏に取り組みました。曲目は「みんなでうたおう」です。大太鼓、小太鼓、鍵盤ハーモニカ、トライアングル、カスタネットの5つの担当に分かれ、合奏しました。

必ずしも自分の希望が叶ったわけではありませんが、自分の担当する楽器で「ミ・ド・ミ・ド・ミ・ソ・ソー・・・」と一生懸命に演奏をしていました。

楽器ごとの練習も協力をしながら練習をし、いよいよ本番です。5つの楽器の音がしっかり重なり合い、合奏は大成功でした!子供たちも大喜びの素敵な時間となりました。

2学期最後の避難訓練

12月18日(木)の2校時に、2学期最後の避難訓練を行いました。想定は「火災」です。今回の訓練では、実際に防火扉がしまっている状況の中の訓練でした。

子供たちと常に確認している避難訓練のポイントは、「まずは自分の命は自分で守ることを考えて訓練に臨んだか。」「本気で訓練に参加したか。」の2点です。自分の命は自分で守る行動ができることで、結果としてみんなの命が守られるということも確認しています。

今回の訓練では、子供たちは足元に気を付けながら防火扉をとおり、校庭へ避難をする様子が見られました。火災発生時には、「煙をすわないこと。そのための手段としてハンカチで口元を押さえる。」ことも指導も常にしています。そのあたりの意識をさらに高めるために、ハンカチ1枚が自分の命を守ることにつながることを最後に確認して訓練は終わりました。

3学期も地震や火災を想定した訓練を行っていきます。いつも本気で取り組む訓練をとおし、いざというときに対応できる力を高めていきます。

【6年生】書初めの練習

6年生も書初めの練習に取り組でいます。今年の6年生は「夢の実現」をかき上げていきます。

前の時間に「夢の」の2文字を練習し、廊下に掲示をしました。この日の時間は残りの「実現」の練習でした。今回は特に「実」の書き順最後の払うところの筆の使い方と文字のバランスを確認し、下の写真のように教室の中がシーンとした雰囲気で集中して取り組んでいました。

【4年生】書初めの練習

4年生は毛筆による書初めの練習に取り組みました。

今年は「生きる力」の4文字を力強くかけるよう、ポイントを一つ一つ確認しながらの練習でした。特に「る」では、最後の”まる”の部分は、”まる”ではなく、”さんかく”をかくように意識するとよいことを知りました。毛筆による書初めも2回目と会って、子供たちは見本を見ながら集中しながらかき上げることができました。冬休みの課題にもありますので、ご家庭でのご協力もお願いします。

【全校集会】音楽集会

12月15日(月)の朝は、音楽集会を行いました。毎年この時期は、ベートーベン作曲の「よろこびのうた」を全校で歌います。

まずは1番のみを、3,4年生→1,2年生→5,6年生の順に歌い、互いの合唱の感想を伝えました。そして最後に全校で3番まで歌い、ドイツ語の歌詞も流暢に歌うことができました。

月曜日の朝から子供たちの素敵な歌声が響いた一時でした。

【なのはな学級】合同学習発表会

12月12日(金)は今年度の日野市立小中特別支援学級・都立特別支援学校「合同学習発表会」がひの煉瓦ホールにて行われました。なのはな学級が開級してからはじめての合同学習発表会です。

舞台発表をした全8校のうち、なのはな学級は7番目の発表だったので、他の学校の発表を十分に鑑賞しながら本番に臨みました。

本番では、「なのはな~にじいろの仲間たち~」と題した音楽劇を発表しました。なのはな学級の開級を祝うハッピーバースデーからはじまり、なのはな学級での生活の様子、なのはな学級という学級名に込められた思いを発表し、最後には体育の時間を中心に取りくんできたパラバルーンを使った動きから、なのはな学級の仲間の絆を表現していきました。会場全体が音楽やせりふを聞き入り、動きを見入る大変素晴らしい発表となりました。

帰りのバスの中では、子供たちは緊張をしながらも達成感を感じた様子が見られ、大成功とこれからもさらにみんなで過ごしていこうと大きな拍手で締めくくりました。

今回の発表会の終わりの言葉は、全校を代表してなのはな学級の6年生がつとめました。なのはな学級になってはじめての発表ができてうれしかったことや、来年は中学生としてまたここに集まったみんなと会いたいということを堂々と発表しました。

(2016年4月から2018年3月まで)