学年・専科だより

1年生生活科♪

1年生です!

ぴかぴかの一年生、少しずつ小学校生活にも慣れてきました。

先日は、生活の時間に校内の『おたまが池』に行きました。

おたまが池にはめだかやおたまじゃくしがスイスイと泳ぎ、周りには様々な植物が生えている、とっても素敵なところです。

子どもたちは一人一匹おたまじゃくしをつかまえ、観察しました。

数日間教室で観察して、また、おたまが池にかえします。

5年理科「天気の変化」

5年生の理科では、雲の様子と天気の変化の関係を調べる学習をしています。ここのところ雲一つない空が続いていたのですが、今日は少し雲が出ましたので校庭に観察に行きました。雲の形や色、量や動きなどの視点で観察をしました。家などでも観察をし、雲の様子の変化をとらえてほしいと思います。

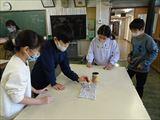

アレルギー対応研修会

昨日は、児童がアレルギー症状を起こした場合、私たち教職員が、どのように対応すればよいか職員研修を行いました。アレルギー症状を起こした児童の役や、手当にする教員、救急要請をする教員等の役割を決めて、シミュレーションを行いました。エピペンを打つ練習も行いました。これからも、子供たちを見守っていきたいと思います。

今年度の教育活動が全て終了しました。

今年度は、制限がある中での教育活動となりましたが、地域・保護者の皆様には、本校の活動を支えていただき、1年間を終えることができました。

新年度からGIGAスクール構想が本格的に進められる関係で、ホームページの更新開始が例年より遅くなることが予想されます。ご了承ください。

5年・無事修了しました!

休校から始まった今年度でしたが、無事修了式を迎えることができました。

いろいろと制限がかかり、今までの当たり前が当たり前ではなくなった学校生活でしたが、それでも子供たちは一生懸命に「楽しみ」を見つけながら過ごしていたように思います。

次はいよいよ最高学年です!!

最高学年としての最初の仕事は、入学式・始業式の前日準備となります。

4月5日(月)8時40分に登校です。集合場所は5年生の時の教室です。

皆さんが元気に登校してくることを楽しみに待っています!!

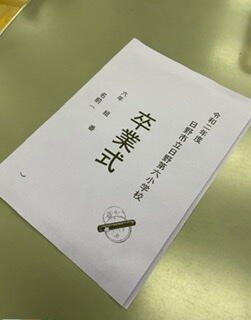

4年生 修了式

4年生の課程が修了しました。

修了式はオンラインで行われ、代表児童が修了証を受け取りました。

この1年間で子供たちは心も体も大きく成長しました。

5年生でも、より一層活躍してくれることを願っています。

2年生・楽器づくりにチャレンジ♬

2年生です♪

空のティッシュ箱・輪ゴム・割りばし・トイレットペーパーの芯を使って、

ギターを作りました。

「あ、沖縄の音楽の音がする!」

「割りばしの置き方によって、音が違うよ」

「輪ゴムを2本一緒に鳴らすと、ギターの音になる!」

いろんな発見をしながら、楽しみました。

3年生ドッジビー大会

図工の授業にて

初めての小刀でドキドキしましたが、けがもなく、素敵なペンができました。

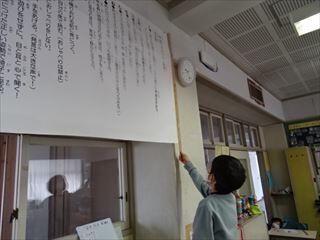

1年生 1年間を振り返って

1年生は学年のまとめとして、自分が1年間経ってどう成長したかを振り返りました。自分の顔を書いて、周りにはできるようになったことをたくさん書きました。

自分で自分のことを見つめ直すことは大人も難しいですが、子供たちは上手に自分と向き合いました。

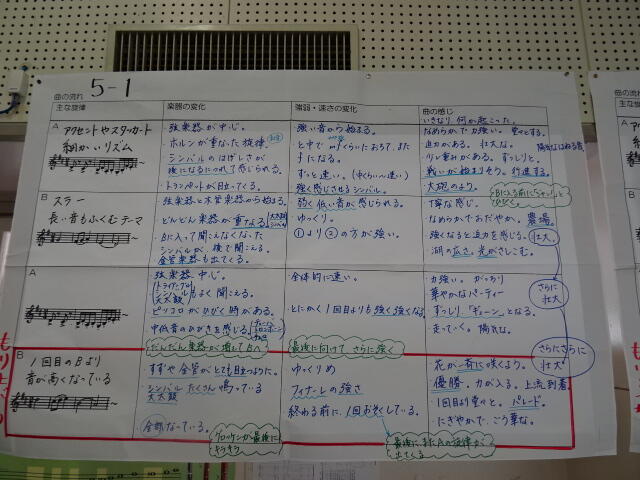

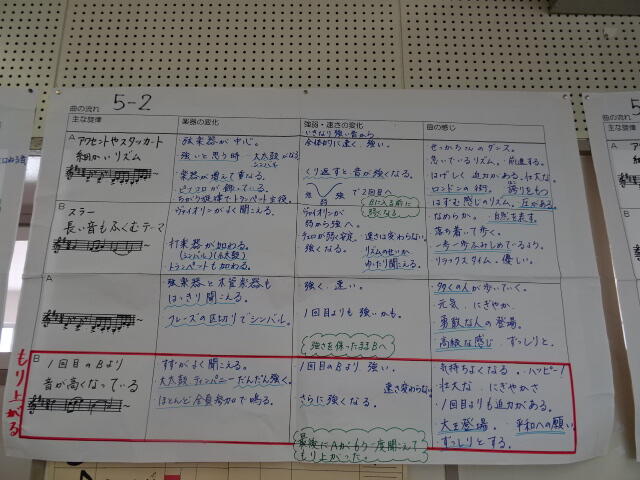

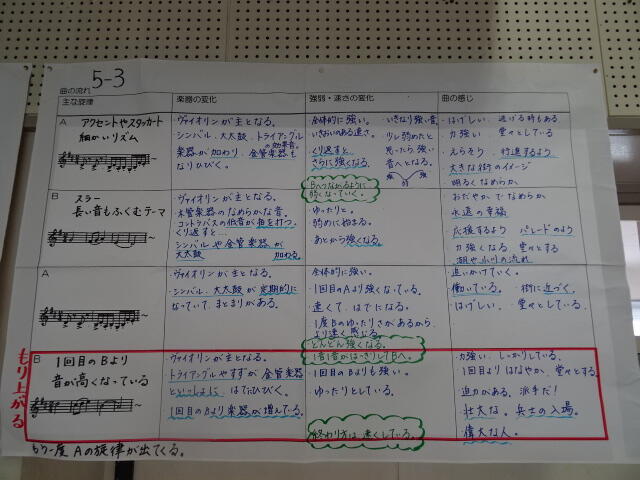

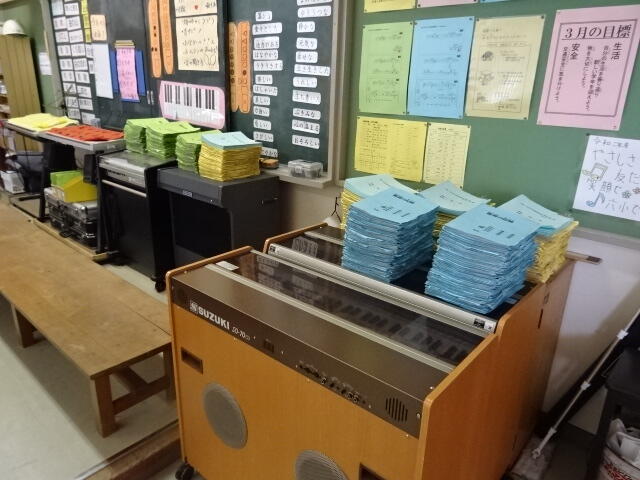

今年度も音楽の学習頑張りました

こんにちは。音楽の佐々木です。

令和2年度も、もうすぐ終わりですね。今年度は感染症対策のために、本当に子供達には十分に歌わせてあげられない、十分に楽器に触れさせてあげられない・・・と制限が多く、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

保護者会でもお伝えした学年があるかと思いますが、3~6年は鑑賞が中心となる授業が続きました。

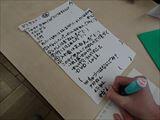

さて、本校の5年生は3学期に「威風堂々」を演奏して6年生を送り出すことが恒例ですが、残念ながら今年もできません。ということで、鑑賞で学習を進めたわけですが、以下ご覧ください!!

彼らは、確実に鑑賞を楽しむ力を身に付けています。

どんな楽器が鳴り響き、速さや強弱がどのように変化することで、自分はどのように曲を感じたのか。クラス40人(41人)の力を合わせれば十分に作品を理解し楽しみ、味わうことができました。

たくさん聞いてきたこれまでの記録が、冊子の厚みとともに感じられます。

聞いた数だけ心も育っていてくれることを願うばかりです。

2年生「はこの形をしらべよう」

算数で「はこの形をしらべよう」の学習を進めています。

箱の「面の形や数」を調べるために、まずは空き箱の形を紙に写し取りました。

「あ、どの箱も面の形は長方形だ!」

「長方形と正方形どっちもが使ってある箱もあるよ。」

「どの箱も、面は6つあるんだね。」

作業をする中で、子供たちは箱の形の特徴に気づいていきました。

写し取った形を切り取り、箱づくりにもチャレンジしました。

4年生 6年生を送る会

6年生を送る会では、代表の児童が感謝の気持ちを伝えてくれました。

オンラインで、6年生の迫力のある演奏を見た後には自然と拍手が沸き起こっていました。

4月からは5年生。6年生のように立派な高学年になりたいと感じている子供たちでした。

5年生 6年生を送る会

3月5日(金)に6年生を送る会が行われました。

これから六小を引っ張っていくという気持ちが芽生えました。6年生がいなくなるのはさみしいですが、中学校に行っても頑張ってください!

3年生 6年生を送る会

1年生 春探し

日中は暖かい日が増えてきたので、1年生は生活科の授業で「春探し」として、校庭を散策しました。ついついしたばかり見てしまいますが、思い切って上を見上げると、おたまが池前の紅梅が咲き始めていることに気付きました。子供たちは一斉に「うわ~きれい」と入学から1年を目前に在校生として迎える春を感じ取りました。

6年 卒業に向けて

コロナだったから、自分たちは何もできなかった。ではなく、コロナだったけど、さまざまな悔しさや悲しみを乗り越えて、ここまで頑張ってきた。成長してきた。

コロナのせいにしてはいけない。と子供たちに話しました。

例年とは違うからこそ、例年以上に特別な思いをもって卒業式を迎えていきます。

4年生 六小SDGs隊

日野市は令和2年度からSDGsの取り組みとしてプラスチックごみの処理の仕方を変更しています。しかし、自分たちの生活を振り返ってみると、まだ新しいシステムが浸透していないことに気付きました。そこで、自分たちでどうすればみんながきちんと分別できるようになるかなどのテーマを決め、調べたことをポスターや新聞にまとめました。プログラミングを用いてゲームを考える子もいたり、ごみの分別テストを作る子もいたりと、様々な形でまとめることができました。

2年生♪カード作り♬

もうすぐ、お世話になった6年生が卒業します。

そこで…

プレゼントづくりをしました。

満開の桜をイメージした立体カードづくりです。

ちょっぴり難しい部分もありましたが、心をこめて丁寧に作りました。

渡したときの6年生の反応が楽しみです!

1年生 新年度に向けて

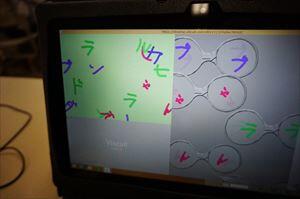

1年生は4月から本格的に始動する「GIGAスクール構想」に対応するべく、パソコンを使用した授業を始めました。パソコン室の使い方や電源の入れ方から始まり、お絵描きソフトを使用したりプログラミングソフトを使用したりしてICT機器に対する活用力を高めています。

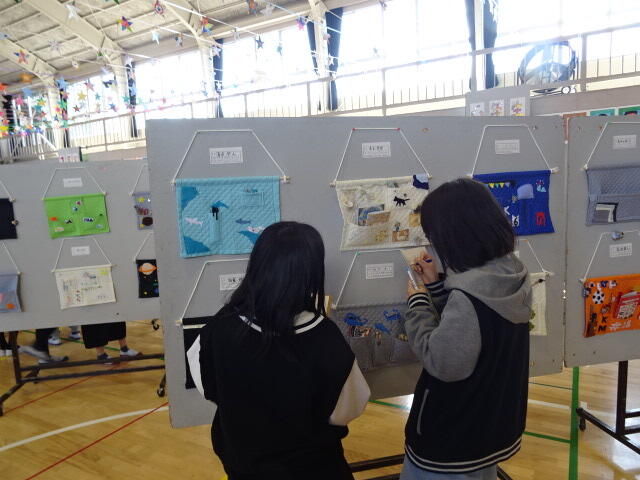

展覧会鑑賞 5時間目

友達や他学年の作品のよいところをたくさん見つけることが

できました。

明日から保護者鑑賞日がスタートします。

子供たちが思いを込めて作ったものをじっくり鑑賞していただければ幸いです。

ファンタスティック児童鑑賞

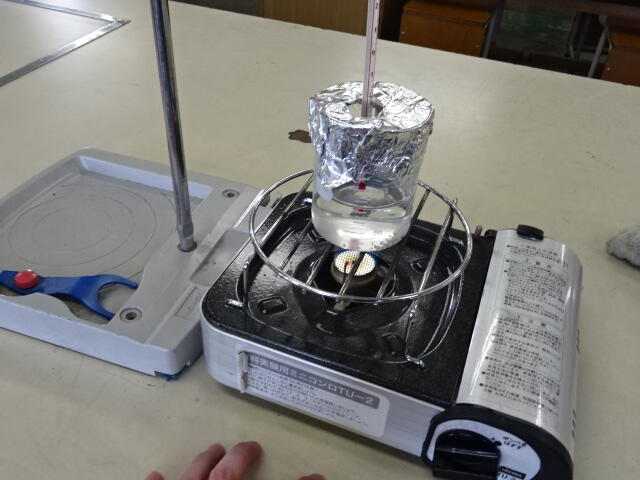

4年理科 すがたを変える水の実験

(密を避けて、クラスを半分に分けて交代で実験しています。)

安全に気を付けて、準備をし、コンロ点火!

5分もたたないうちに、水の中に変化が現われました。

水温もみるみる上昇!

水の中の様子や水温を1分おきに記録する忙しい実験ですが、

子供たちは、よく集中して観察していました。

1メートルの長さは…!?

2年生です♪

算数で「長いものの長さをはかってあらわそう」の学習を行っています。

先日の授業では、教室内の「1mくらいの長さ」を探しました。

まずは目で見て見当を付け、その後1mものさしで測って確かめました。

「あ、やっぱりだいたい1mだった!」

「棚の高さは、ぴったり1mだよ。」

楽しく学習に取り組むことができました。

6年 展覧会準備

準備、清掃を行いました。

跳び箱や、長机、卓球台、ひな壇など

たくさんのものを協力して運びました。

最後には、床の拭き掃除。

6年生らしくよく動いてくれました。

トンカチ名人

5年・ミシンの学習に取り組んでいます。

現在家庭科では、ミシンの学習を行っています。

基本的なぬいかたを動画等で学んだ後、からぬいを行い、その後実際に布をぬってみる学習を行いました。

そして次はいよいよナップザックの作成です!!

子どもたちは自分の選んだ柄のナップザックが素敵な作品に仕上がるように、一つ一つの作業を丁寧に行っています。完成が楽しみです!

1年生 時計

4年生 理科の実験

今まで学習してきたことのまとめとして、ミニ気球を作る実験を行いました。

空気があたたまるとどうなるのか?予想を立てて、さあ実験!

袋の中の空気がどんどん温まり、グループのみんなで「せーの!」と声を掛けて飛ばしてみました!自分たちの予想以上に飛んでしまう、というハプニングもありましたが、学んだことを実際に体験することで一人一人の学びをより深めることができました。

外国語通信

こんにちは、Mr.Horieです。

5年生では道案内を題材とした単元を学んでいます。外国語活動の教科化に伴い、内容的には、私自身が中学校で学習した事柄を指導しています。このような内容を学習している、現代の小学5年生は本当に凄いと思います。

どのような内容なのか、具体的に申し上げますと、「〇区画分真っ直ぐ進んでください。」「〇番目の角を右に曲がってください。」「そのまま進み続けてください。」「左側に目的の建物が見えますよ。」といった表現です。

一見、日本では学習する必然性がないように思えるかもしれませんが、数年前の海外派遣研修にて、アメリカで指導法を学んでいた際、現地の方からよく道を聞かれましたし、私自身もよく道を尋ねました。将来、よりグローバルな社会で生きる児童にとっては、大切な表現のように感じます。

実際、私がどのような場面で道案内の表現に触れたかお伝えします。

学生証を発行する手続きを大学内の書店にて行う際、大学の敷地は日本のそれよりもとても広かったので、道に迷ってしまい、その書店の場所をすれ違った学生に尋ねたことがあります。また、敷地内のテーブルで学習をしていると、留学生の方から、最寄りのお手洗いの場所を聞かれたことがあります。

さらには、街中ですれ違った方にコンサートホールの場所を聞かれました。

上記はほんの一例です。

わずか2ヶ月の滞在でしたが、私が一番印象に残ったことは、現地の方のコミュニケーションに対する積極性です。

例えばスーパーで食料品を眺めていると、「これは美味しいよ!」と声を掛けてくれ、そこから日本とアメリカの食文化の話に発展したり、すれ違い様に「そのシャツ、いいね!」と服装を褒めてくれたり…日本とは違い、他者へコミュニケーションを図る敷居が低いと感じました。それを「良い」ととるか「悪い」ととるかは、個人の物差しによると思いますが、少なくとも私にとっては心地よいものであり、英語を通じてコミュニケーションを図ることの嬉しさをたくさん感じることができました。

その経験以降、「いつか英語を通じてコミュニケーションを図れるような素地を児童の中に確実に養いたい。」ということを目標にしながら、日々授業に臨んでいます。

3学期も残りわずかとなりましたが、引き続き一生懸命指導していきます。

何卒よろしくお願いいたします。

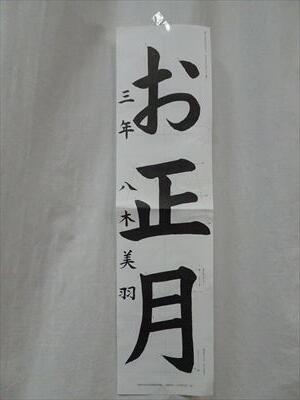

6年 校内書初め展

力強い「夢の実現」の文字が並んでいます。

1月当初の席書会では、寒い体育館で、集中して作品を書き上げました。

また、全校の書初め作品の鑑賞では

6年生から1〜5年生へのメッセージを書いています。

同じたてわり班の子へ、一人当たり5〜7枚です。

直接の交流はできなくても、メッセージを通しての交流ができました。

2年生「おへその話」

養護教諭の河内先生に

「おへその話」をしていただきました。

「みんなについている「おへそ」は、お母さんとつながっていた証拠。

はじめは針の穴くらい小さな大きさだったみんなは、お腹の中でお母さんから

へその緒を通して栄養をもらって成長したんだよ。」

お話を聞いたあとは、『おへそにきいてごらん』という絵本を読み聞かせしてもらいました。

これから、生活科の授業で「自分史」を作る子供たち。興味津々、そして「やっぱりお母さんはすごいなあ!大変だったんだろうなあ」とつぶやきながら聞いていました。

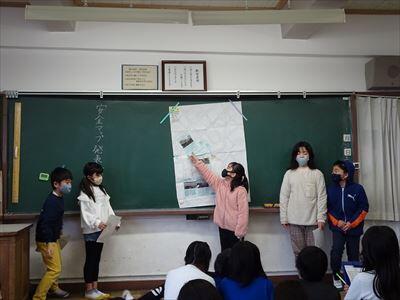

ファンタスティック安全マップ

縄跳び週間

毎日、自分の目標に向かって新しい技に挑戦しています。

「今日は二十とびが昨日よりたくさんできた!」

「去年できなかった技ができるようになった!」

子供たちは寒さに負けず、日々成長し続けているようです。

1年生 未来に向けて

1年生は、3学期にパソコンを使った学習を予定しています。次年度よりGIGAスクール構想の一環で2年生以上にタブレットが配布される予定です。

その時に備えて、初めてパソコン室に行きました。教室よりも一回り大きい教室に子供たちのテンションはとても上がっていました。

近い将来、約半数の人が今は存在しない仕事に就くといわれています。どのような未来が訪れるかわかりませんが、どのような未来でも対応できる素地を養っていけたらと思います。

図工の授業

新聞紙で芯を作り、和紙で張り子をして、絵の具で色を塗り、細かい模様を入れて仕上げます。

完成が楽しみます。

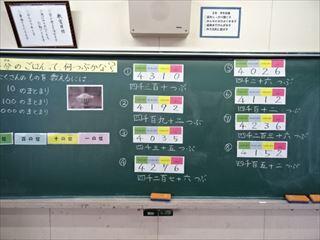

2年生「1000より大きな数を調べよう」

算数の学習は「1000より大きな数を調べよう」がスタートしました。

具体物を数えることで、数への理解を深めてほしい…と準備したのが、

「お米」です。

『お茶碗一杯分(生米80g分)には、お米の粒が何粒入っているのか調べよう!』ということで、子供たちは一粒一粒数えました!

黙々と粒を数え、100粒ずつ袋に詰めました。

(子供たちの集中力にはびっくり!ほとんどお米を落とすことなく数えることができていました。)

さあ、その結果は…!?

だいたい、4200粒前後でした!

4年生 席書会

4年生は「元気な子」を書きました。

普段は元気いっぱいの子どもたちですが、集中して一画一画丁寧に取り組むことができました。

6年 最後の学期

始業式を終え、体育館で学年集会を行いました。

3学期は6年間の総仕上げ、また中学生に向けての

大切な準備期間となります。

3学期、頑張って欲しいことを3人の担任から話しました。

子供と一緒に、卒業まで駆け抜けていきたいと思います。

ファンタスティック2020

そして冬の課題である書初めもぜひご協力いただければと思います。よろしくお願いします。今年1年間様々なご家庭でのご協力をありがとうございました。

また来年~!

1年生 3学期に向けて

1年生は、本日、冬休みの宿題としてPTAに購入していただいた木ゴマを配布しました。それぞれどのような色付けをして学校に持ってくるのか今から楽しみです。

3学期の昔遊びで使い、伝統文化に理解を深めていきます。

専科算数 データを「疑う」こと・・・

こんにちは,算数専科の藤井です.

2020年もあと1週間で終わりになりますね.

コロナに始まりコロナに終わる1年になってしまいそうですが,

来年は,心穏やかに迎え,過ごせるといいですね.

さて,本日は5・6年の学習と関連して

「データを疑うこと」について,

授業で行った話を基に書いてみたいと思います.

ちょっと長いですが,年末年始の読み物として,

お楽しみいただければ幸いです.

ある日,授業でこんな話をしました.

ある学年の2つのクラスで,年明けに

「お年玉をどれくらいもらったのか」というアンケートを取りました.

A組での平均額は25000円

B組での平均額は50000円でした.

さて,どちらのクラスの子の方が

「お年玉をたくさんもらった」と言えるでしょう.

この問題でネックになることは「平均」という落とし穴です.

状況だけを聞くと,B組の方が「みんながたくさんもらっている」

という印象を与えられると思います.

しかし,B組には,お金持ちの親戚がいる子がいて

(ドラえもんのスネ夫みたいですね)

お年玉に数百万円をもらっているということ,

それから,ほとんどの子は数千円程度しかもらっていないこと.

実はバランスよく多くの子が数万円もらっているクラスは

A組ということが,後でわかりました.

この様な「平均」の様に,データの特徴を抽出した数値のことを

「代表値」と言います.(6年生で学習しました)

しかし,「平均」を見るだけでは,

データの特徴を正確に捉えることができない場合があります.

そのために,その他の代表値について考える必要が出てきます.

6年生の学習では,「中央値(モード)」や「最頻値(メジアン)」という

代表値や,当たり前のように気が付く「最大値」「最小値」を使って

与えられたデータの特徴について考えていきました.

様々な代表値を複合させると,より与えられたデータの特徴が見えてきます.

実は,似たようなことが社会の中でも起きているのだよ

という,少し深入りした話題も出してみました.

皆さんは,「日本人の平均金融資産保有額」ってご存知ですか?

実は2人以上世帯では1131万円,あるそうです.

俄かに信じがたいですよね,その通りだと思いますし,

私もそう思います.

ちなみに,データソースは「金融広報中央委員会」というところが出している

「家計の金融行動に関する世論調査」という資料です.

しかし,この統計データにもカラクリがあって,

よーく調べてみると「金融資産をもっていない世帯の割合」が26%もあるそうです.

つまり,4分の1分以上の世帯では金融資産がないという事実が判明します.

また,中央値をとると,それぞれ419万円というデータも出てきます.

つまり,一部のお金持ちが平均額を引き上げているんだよー.

だから,データの一側面だけを見て鵜呑みにするんじゃなくて,

見せられたものを少し疑ってかかることも大切だよ.

そんな話をしました.

さて,長々と失礼しました.

「うんうん,なるほど」と思っていただいたかもしれません.

しかし,ここにも落とし穴!!

実は,今回の記事に,2か所だけわざと誤りを載せてあります.

それはいったい何でしょう.

年末年始にぜひ,親子で探してみてくださいね.

それでは皆様,よい2021年をお迎えください.

5年生 プログラミング街づくり

総合の授業でmbotというロボットを動かしました。

誰かの役に立つようなロボットをグループに分かれて考えました。

こんなロボットがあったらいいですね!

2年生♪松ぼっくりツリー

生活科の授業で、松ぼっくりツリーを作りました。

どんぐりクラブのみなさんに指導していただき、

立派な松ぼっくりに木の実や葉っぱ、ビーズなどを付けて、

可愛らしい素敵なツリーが完成しました!!

4年生 理科

初めに説明をしっかり聞いてから、体験開始!

マッチを使って火をつけたことがない児童も多く

最初は「できるかな。」と不安そうでしたが

2回目には、自信をもってアルコールランプに火をつけることができました。

6年生 持久走記録会

先々週は持久走記録会がありました。

多くの児童が練習での記録を上回る走りをすることができました。

男子は女子に、女子は男子に走り終えたときに温かい拍手を送り合い、頑張りをたたえました。

3年生 持久走記録会

1年生 次年度に向けて

1年生は、チューリップの球根を観察しました。

特徴を捉えながら、文章に書くことも上手になりました。

このチューリップが咲くころは、子供たちは2年生。新1年生が入学する時、きれいに咲くようにお世話をがんばります。

高学年音楽

こんにちは。音楽科の佐々木です。

またまた感染者数が増えてきています。みなさまお気を付けてください。

さて、合唱の制限がされているということで、学校では合奏や鑑賞を中心に、ソーシャルディスタンスをできる限り保ちながら学習をしています。

【6年生】

これは、6年生が使っている楽器です。

なんていう名前なんでしょうか?

答えは、三線とパーランク。

6年生の2学期の学習は合奏が中心となりました。

「沖縄メドレー ~ダイナミック琉球~谷茶前~ハイサイおじさん~」を私の編曲にて行いました。

パーランクの踊りも取り入れ、体育館で発表会も行いました。

鑑賞では、私がよく見に行く「歌舞伎」のことを取り上げました。1学期の「雅楽」につづき、なんだか日本の文化について音楽を通して感じてきました。

【5年生】

これは何をしているのでしょうか?

窓全開で、正直寒いです。

そんな中で、5年生が「キリマンジャロ」の合奏練習をしています。

拍を合わせて演奏するだけでなく、スタッカートの奏法を工夫したり、大太鼓のミュートを工夫したりして、かっこよく仕上げていきました。

5年生も体育館で、クラスの発表をさせていただき、よい緊張感の中でまとめをしました。

12月の残りの授業は、道徳で取り上げていた「ベートーヴェン」から関連して「交響曲第9番(合唱付)」の鑑賞する予定です。

5年 音楽発表会

12月9日(水)、体育館で5・6年合同の音楽発表会がありました。

この日まで各クラスで練習してきた成果を、どのクラスも堂々と自信をもって発表することができました。

また、6年生の見事な演奏も、真剣に聞く姿が見られました。

感染症対策をしながらの演奏会でしたが、とても充実した時間となりました。

令和7年度の教育課程です。

令和7年度のプロジェクトシートです。

令和7年度の学校経営重点計画です。

令和6年度の学校経営重点計画(評価)です。

保健室からの連絡

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等でお休みし、主治医より登校許可が出ましたら、下のリンクページ内にあります登校許可書をご提出ください。

◆登校許可書.pdf