文字

背景

行間

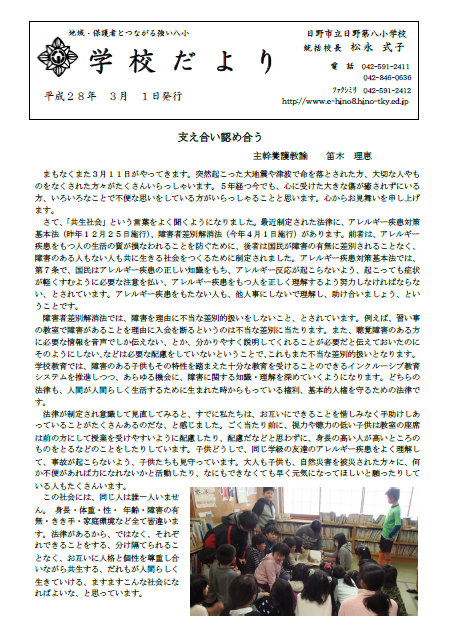

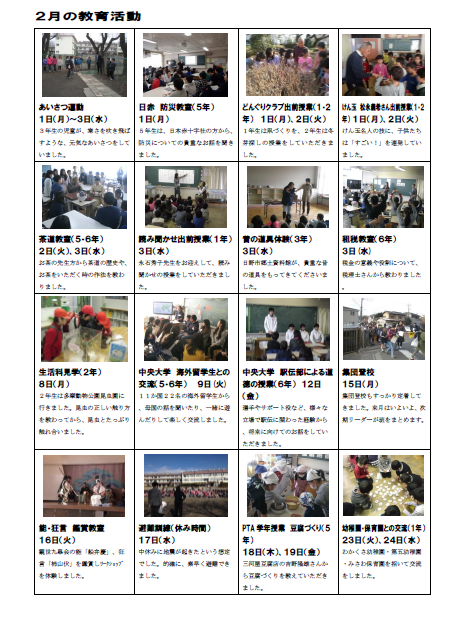

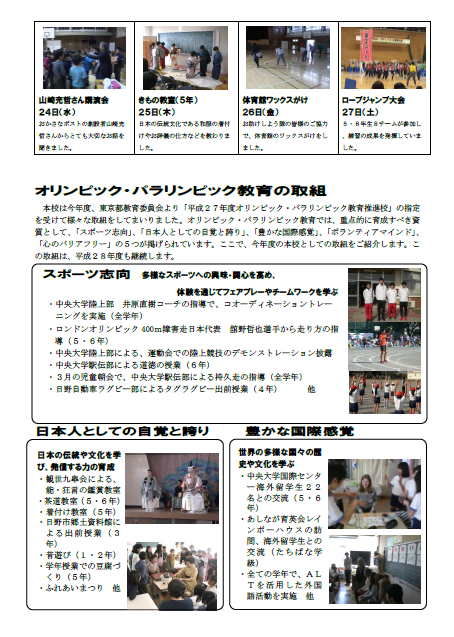

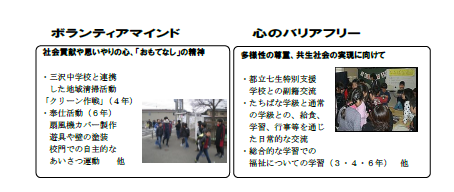

学校の様子

八ヶ岳移動教室 川で

川では少し休憩がてら遊びました。

川の水はとても冷たくて気持ちいい!

この川を渡って進むはずでしたが、渡るための石がぐらぐらで

危険だったので別なコースを進みました。

走力アップ大作戦(2年生)

中大陸上部コーチの井原直樹さんに、走り方のコツを教えていただきました。

ウォーミングアップは、スキップ。

高く跳ぶ「高いスキップ」は、腿を上げて前で素早く△(三角)を作るイメージで跳びます。

「速いスキップ」は、とにかく速く前へ前へと進みます。これは、速く走るために大事な練習だそうです。

そして、今回のポイントは、「腿をあげて三角をつくること」です。

腿は、上げすぎても良くないとのこと。膝とかかとで△(三角形)を作るようにと教えていただきました。

腿上げからのダッシュを何本も行いました。走り方にメリハリが出てきました。正しいフォームでもっと速く走れるようになりたいね!

八ヶ岳移動教室 ハイキング~羽衣池

長い階段も歩いて

羽衣池に到着です。

羽衣池では、飴玉をもらって一休み。

池の周りをぐるっと一周してみました。

将棋クラブ

静かに静かに、将棋を指していました。

さまになっています。

小学生棋士、がんばれ。

八ヶ岳移動教室 ハイキングスタート!

美しの森に到着。

ハイキングは班行動です。

風は爽やかで、こかげはとても涼しいですが

日向はやはり、暑いです。

最初の班と最後の班の出発は時間差がありますが

先ほど、最後の班が出発しました。

八ヶ岳移動教室 ほうとう作り

ほうとう作りが始まりました。

小麦粉をこねています。

麺棒で伸ばした生地をほそく切って…

麺ができた!!

自分たちで作ったほうとう。

おいしいです!!

やっとお昼ご飯となりました。

八ヶ岳移動教室 高根クラインガルデン到着

高根クラインガルデンに到着しました。

ほうとう作りの説明を聞きます。

おいしいほうとう、出来るかな?

八ヶ岳移動教室 バスは楽しい

バスに乗り込んだ5年生は窓から見えるラブレターのオブジェに見入ったり

バスレクで盛り上がったり、と早くも楽しんでいます。

そんなバスの時間も間もなく終わりです。(あっという間!)

高速道路から降りました。

ほうとう作りに向かいます。(これからがもっとお楽しみですね。)

八ヶ岳移動教室

学校に集合しました。出発式です。

いってきまーす!

児童集会 (5月19日)

今日は集会委員会企画の集会です。

この先生だれだ?クイズ!

集会委員のみなさんが、あらかじめ先生方にインタビューをして作ったクイズです。

その先生の好きな物や特徴をヒントにあげると会場からは

「あー!」とわかったよ、の声。

正解が発表されるとみんな大喜びです。

よく知られていることがらも多くありましたが

皆が知らなかったこともありました。

八小の先生たちともっと仲良くなれた気がしましたね。

調理実習「お茶を入れて果物をそえよう」(5年)

適温のお湯を入れ。みんな上手に入れられたかな。

バナナとオレンジを切りました。なかなかいい手つきでしたよ。

初めての調理実習、とても楽しかったようです。

ぜひ家庭生活に生かしてくださいね♪

図工(たちばな学級)

校庭の砂場で、思い思いの形を作りました。

じょうろで水を注ぐと、砂の手触りが変わることにも気づいたよ。

砂に水を注いでカフェオレの出来上がり!!おいしそうでしょ。

一人や二人で作っていた作品が・・・

だんだんつながり

川ができて町のようになりました。

みんなの力を合わせた作品です!!

この後は協力して後片付けもできました。

ご家庭でのシャベルやバケツ、着替えの準備ありがとうございました。

八ヶ岳 合同の事前学習 5月16日(月)

どのようなことに気を付けたらいいか、お話を聞きました。

たちばな学級の5人の仲間も加わります。

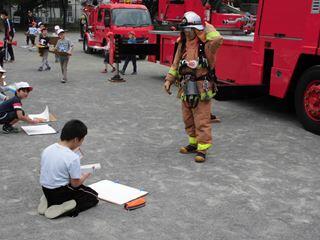

はたらく消防写生会(たちばな学級)

どこから見える消防車がいいかな?

場所を決めて、

まずはクレパスで消防車を描きます。

細かいところまでよく見て真剣に描いています。

消防士さんかっこいい!!

でも描くのが難しい~。

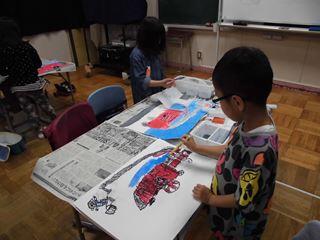

教室では、絵の具を使って背景を塗りました。

空は何色にしようかな。

色を混ぜて塗りたい色を作ります。

きれいな青空に、迫力ある消防車が映えますね。

みんなの作品はたちばな学級の廊下に掲示しています。

ご来校の際にはぜひご覧ください。

井原コーチの走り方教室

5月9日(月)

速く走るためのコツを教わりました。

速いスキップは効果的だそうです。

早速体育の授業で取り入れてみたいと思います。

今年の運動会は初の100メートル走。息切れしないためにも

この速いスキップはいいそうです。

児童朝会 (5月16日)

健康に過ごすために必要なことのお話でした。

「1日1回ストレッチ」

先生と同じようにやってみました。

簡単にできる、少しの時間でできる、ストレッチの紹介でした。

体をほぐして、心も体も元気になれるといいですね。

はたらく消防写生会(2年生)

はたらく消防写生会が行われました。日野消防署のはしご車と、消防団のポンプ車がきてくれました。

消防士の方が、出動命令から1分で装備に着替えるという、熟練した早業を見せてくれました。

目の当たりにする消防車の大きさに圧倒されながらも、思い思いの場所で、夢中で絵を描きました。

消防士さんとお話をしたり、ホースの大きなノズルを持たせてもらったりもしました。

「大きくなったら消防士になりたい」「消防団に入りたい」と思った子も少なからずいたのではないかな。

学校探検をしました(1年生・2年生)

5月9日(月) 2年生が1年生に「一緒に学校探検をしましょう」の招待状を渡しに行き、おしゃべりやゲームをして、まずは仲良しになりました。

いよいよ学校探検当日。2年生が1年生の手をつなぎ、説明をしながら学校を回りました。

何か所かのポイントには暗号がありました。

「パソコン室にパソコンがいっぱいあるのにびっくりした。」(1年生)

「暗号が解けてうれしかった。」(1年生)

「一生懸命に説明することができてよかった。」(2年生)

「1年生が楽しそうに回ってくれて、ありがとうって言ってくれて、うれしかった。」(2年生)

など、楽しかったよという感想がたくさんきかれました。

*暗号は「い っ し ょ に あ そ ぼ う ね」でした。

集団登校

5月13日(金)

今年度1回目の集団登校です。

リーダーと副リーダーが上手に下級生も並ばせて

ルールを守って歩いていますね。

学校の到着したら担当の先生に名簿を渡します。

新しい班での集団登校でしたが

スムーズに行えました。

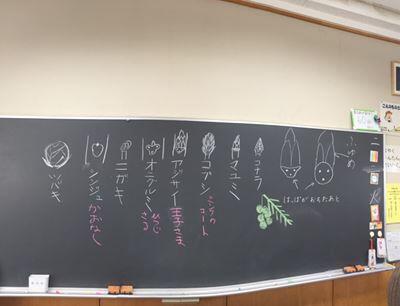

たちばな学級:野菜の苗を植えました。

先生の話をよく聞いて、植える場所を確認します。

ポットから苗を取り出すのが少し難しかったけど、根っこが傷つかないようにていねいに取り出し、植えることができました。

やさしく土をかけて、「大きく育ちますように。」

植えたあとは水やりです。たくさん栄養を吸い取って大きな野菜ができますように。

おまけ

じょうろのシャワーに虹を発見!!(写真では見れなくて残念)

校外学習1年生

多摩動物公園に校外学習にいってきました。

ともだちと電車にのったり

ともだちと歩いたり

ともだちとグループ活動をしたり

ともだちと一緒にお弁当を食べたり

クラスのみんなと動物を見て回ったりして

とても楽しい一日でした。

児童集会 (安全集会)

今日は整美委員会による安全集会です。

整美委員会のみなさんが集めた石やごみをどこにいれればいいか

説明をしています。

みんなの力で

校庭がきれいになりました。

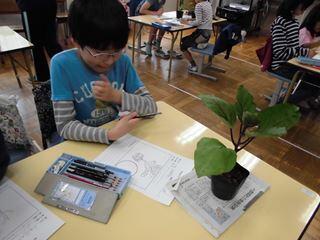

たちばな学級:野菜の苗の観察

葉の形や、色に注意しながら真剣に観察しています。

「大きさは定規を使うとわかりやすいよ」と、実際に長さを測り記録できました。

「葉や茎にとげがあって痛い。」と細かなところもよく見て観察することができました。

トウモロコシやサツマイモだけでなく、野菜も育てていきます。

たくさんの野菜が収穫できますように。

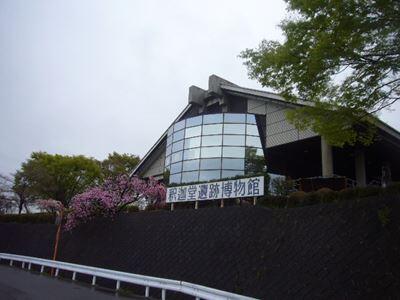

校外学習(府中郷土の森)へ行きました

お天気は曇りで、校外学習日和です。学校を出発してから、程久保川、多摩川沿いの道をひたすら歩いて、目的地へ。1人も脱落することなく、歩き通して到着することができました。

到着後は、班ごとにオリエンテーリングをしました。到着したときには、子供達は疲れた顔をしていたので少し心配しましたが、オリエンテーリングがはじまったら、元気いっぱいにもどりました。それぞれのチェックポイントを楽しみながら郷土の森をまわり、ゴールした後は、おまちかねのお弁当です。食べ終わったら、お友達と思い思いに遊んでいました。

すっかり楽しんで、出発しようと思った頃に雨が降り始めました。遊ぶ間に、雨に降られなくてよかったです。

帰りは、中河原駅まで歩き、高幡不動駅まで電車に乗りました。学校に戻ったときには子供達は疲れ切っていましたが、長い間、よくがんばりました。万歩計をつけていた引率の先生から、28005歩も歩いたと聞いてとてもびっくりしていました。全員、よくがんばりました。

児童朝会

4月から八小にできたステップ教室の先生のお話でした。

ステップってどんなところ?

こんな質問に全部答えてくれるようなお話でしたね。

先生の紹介もありました。

みなさんどうぞ、ステップ教室をよろしくお願いいたします!

たちばな学級:サツマイモを植えました!

西田先生の説明を集中して聞いて、さっそく苗を植えます。

苗にはふしがあり、植えた時に上になるようにします。

深くなりすぎないように、注意しながら。

やさしく土をかけて、植えることができました。

秋にはおいしいサツマイモがたくさん取れますように。

テストメール送信しました。

受信はできましたでしょうか。

5月11日(水)までに、緊急時の連絡方法に関する回答票をご提出ください。

またメール配信の登録に関するご案内もお渡ししております。

未登録の方、登録を変更したい方はお申し出ください。

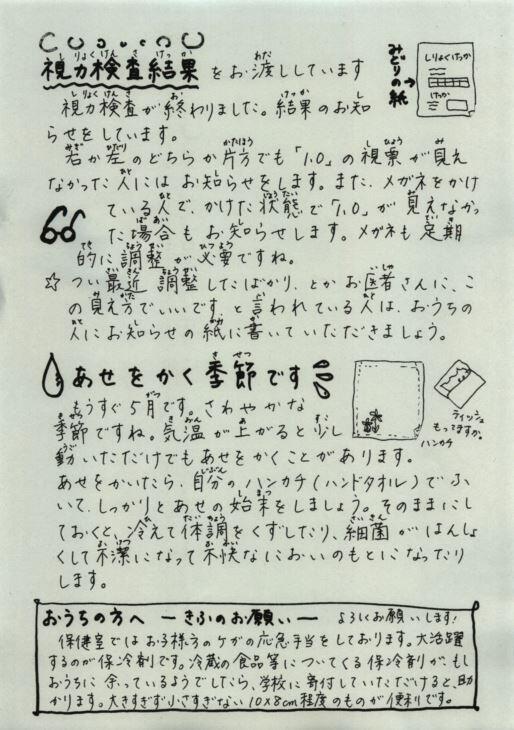

ほけんだよりNo.5

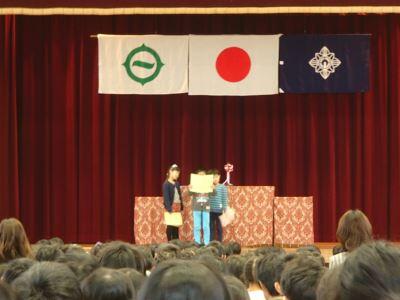

演劇鑑賞教室

昨日から仕込んでくださったおかげで、今日は体育館が劇場に早変わりしました。

劇団風の子さんの演じる「熊の子ウーフ」です。

上学年と下学年に分かれての鑑賞でした。

上学年の子にも下学年の子にもとても楽しい内容で、

真剣に舞台を見つめたり、セリフや演技に笑ったり、

子供たちがぐっと引きつけられていた鑑賞時間でした。

お子さんに、感想を聞いてみてください!

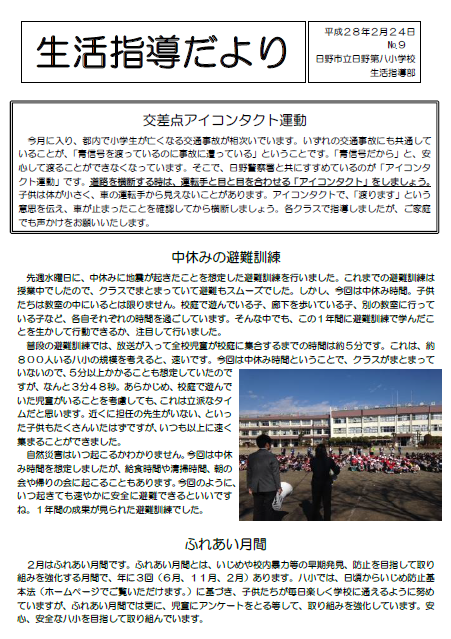

生活指導だよりNo.2

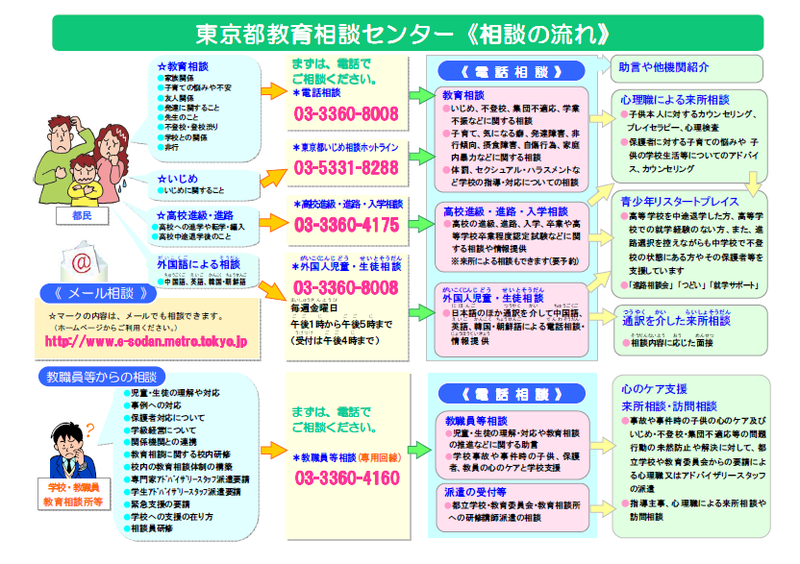

教育相談だより

児童朝会 (5月2日)

児童朝会がありました。

今日は、校長先生からお話がありました。

校長先生の話

5月5日は、ショウブ、という植物を飾って

子供が今まで健康に育ってきたことを祝いこれからも健康でいられますように、ということを祈る日です。

端午の節句と呼ばれています。

古く聖徳太子のいた時代、飛鳥時代に始まったと言われています。薬草として使われていたショウブを身に付けて健康をお祈りした日だということです。

その後武士の時代となった鎌倉時代には、ショウブを「勝負」とかけて

武士の願いを込めてお参りする日でもありました。

こいのぼりを飾りますが、鯉という魚は、生命力が強く、汚れた水でも、流れが速くても生きていける魚です。

体が強く、勝負に勝って、立派な大人になるよう願いが込められているのですね。

また、よろいかぶとを飾るのも、悪いことや災害から身を守る、という意味が込められています。逆境にもめげず自分の人生を切り開いていけるようにとの願いです。

5月5日子どもの日、1年間の健康安全を祈る日です。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあります。自分で意識して体調管理をしましょうね。

あいさつ運動

さわやかな挨拶をしているのは、5年生です。

校長先生や市の職員の方もいっしょに正門に立ってくださっています。

自分から進んで、気持ちのよいあいさつのできる八小の子です。

「おはようございます!」

今日も一日、気持ちよく過ごせますね。

離任式:たちばな学級お別れ会

〈体育館での見送り〉

体育館からプレイルームに場所を変え、副校長先生、魚住先生、山本先生とたちばな学級でのお別れの会を開きました。

〈遠田副校長先生〉

〈山本先生〉

〈魚住先生〉

魚住先生からは一人1人にたちばな学級での思い出と、励ましのメッセージをいただきました。

遠田副校長先生、魚住先生、山本先生、新しい学校でもがんばってください。たちばなのみんなも、さらに成長できるようにがんばります。

離任式

なつかしい先生方がいらっしゃいました。

今日は離任式です。

お世話になった先生方に、代表の児童からメッセージを送ります。

みんなで心をこめて書いたメッセージは、文集にして差し上げました。

先生方からごあいさつをいただいた後、みんなの間をゆっくりと通っていただきました。

たくさんお話はできなかったけれど

「さようなら」「ありがとうございました」「先生!がんばってください」と

気持ちを伝えました。

お世話になった先生方とのお別れはさみしいけれど

八小のみんなも、今年もがんばります。

八小を去られた先生方も新しい学校でがんばってください!

ありがとうございました。

トウモロコシを植えました!(たちばな)

トウモロコシの苗を観察した後で苗を植えました。

根っこが傷つかないようにてねいに取り出し、植えています。

大きくなるのが楽しみですね。

これからも成長の観察をしていきます。

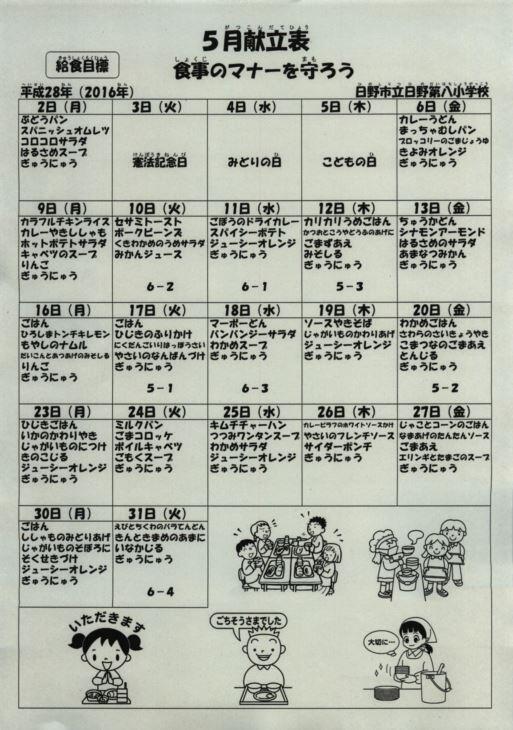

5月のこんだて

児童集会 (4月28日)

平成28年度の委員会が発足し、今日はその委員長さんからこの委員会では

こんなことをするよ、という紹介があったのです。

自分の委員会が紹介される時、その委員のメンバーはその場に立ちました。

これからこのメンバーてやっていくよ、ということです。

みんなの八小をみんなで創っていきましょうね。

1年間よろしくお願いいたします。

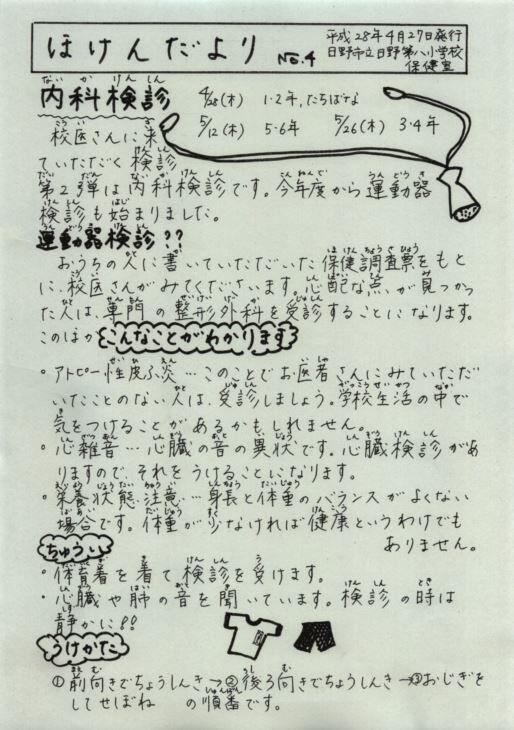

ほけんだよりNo.4

クラブ活動

これはダンスクラブの様子です。

みんなそれぞれやってみたいクラブに入り活動しています。

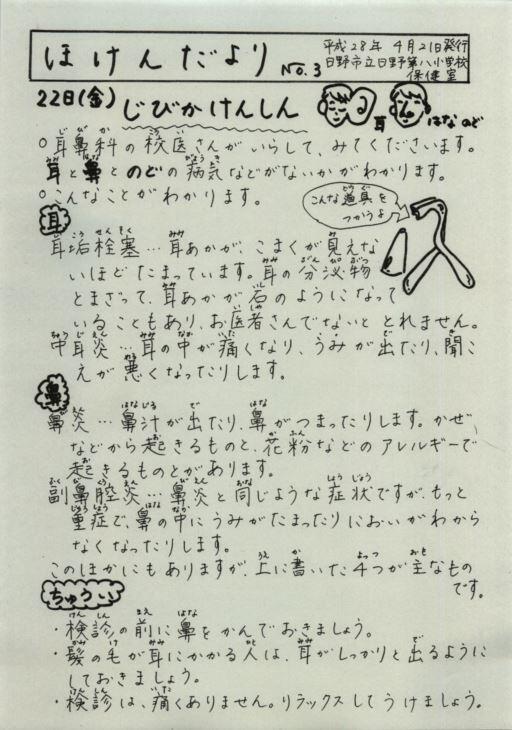

ほけんだよりNo.3

校外学習(2年生)

校外学習で昭和記念公園に行ってきました。

程久保川沿いの満開の八重桜の下を歩き、モノレール、JRと乗り継で行きました。着いた昭和記念公園は見事なお花畑が広がっていました。

虹のハンモックと雲の海のふわふわドームでは、ぴょんぴょん跳びはねたり転がったりして、思いっきり体を動かして遊びました。

みんなの原っぱの草の上で、グループごとにお弁当を食べました。心配した雨にも降られず、春を満喫した一日でした。

生活指導だよりNo.1

ご家庭に配布のおたより裏面には「いじめのサイン発見シート」がついています。

ご活用ください。

八ヶ岳実踏行ってきました

来月に控えた八ヶ岳の下見をしてきました。以下レポートです。みなさん、本番を

どうぞお楽しみに♪

最初の休憩、釈迦堂サービスエリア

まずはここでほうとう作り。野菜も切りますよ♪

お腹いっぱいになったら、美しの森でハイキング。

歩き始めるや否やこの急坂!

今はあまり見られなくなった水芭蕉の花が30株以上も。水がきれいな証拠です。

川俣川の水、冷たくて気持ちいい☆

宿に着いたら、お風呂です。こんなふうに片付けお願いします。

朝はバイキング♪

こんな風によそいます。

二日目は滝沢牧場で体験活動。

ソフトクリームもお楽しみに♪

ハイキングが雨天の場合は宇宙電波観測所に行きます。

おまけ画像。生まれたてのかわいい子牛

理科「天気の変化」(5年)

午前10時と午後14時の2回観察しました。2回目にはなんと雨が降ってきて・・

雲の量の違いがはっきりわかりました。

はじめての給食

2年生以上の人たちよりも少し遅く、1年生の給食が始まりました。

給食当番さんも、その他のみんなも、八小のやり方は初めてです。

慎重に慎重に…

初めてにしてはみんな上手に準備をしました。

今日の献立はコーンシチュー、ジャムサンド、春のサラダ、いちご、牛乳でした。

「おいしい!」こんな声が聞こえました。

音楽 (5年)

音楽室とも音楽の先生とももうなかよしですが

5年生になって初めての音楽の授業なので、まずはごあいさつ。

クラス替えがあったので、クラスの友達とペアや3人組で楽しみました。

これからよろしくお願いします♪

ステップ教室たより

児童朝会 (4月11日)

まだ1年生は参加していません。

今日は、副校長先生のお話がありました。

学級が学年が変わって、新しいお友達が出来た人もいれば、まだなかなか仲良くなれない人もいます。

この4月に着任した副校長先生も、八小のみんなに、自己紹介をしてくださいました。

副校長先生は今はこちらに住んでいますが、

家は小笠原にあるそうです。

小笠原のいろいろなことを紹介してくださいました。

大きななぞの物体をみせてくださいました。

これはくじらのひげ、と呼ばれる、クジラの歯なのだそうです!

職員室前に小笠原のいろいろなことが紹介してありますよ。

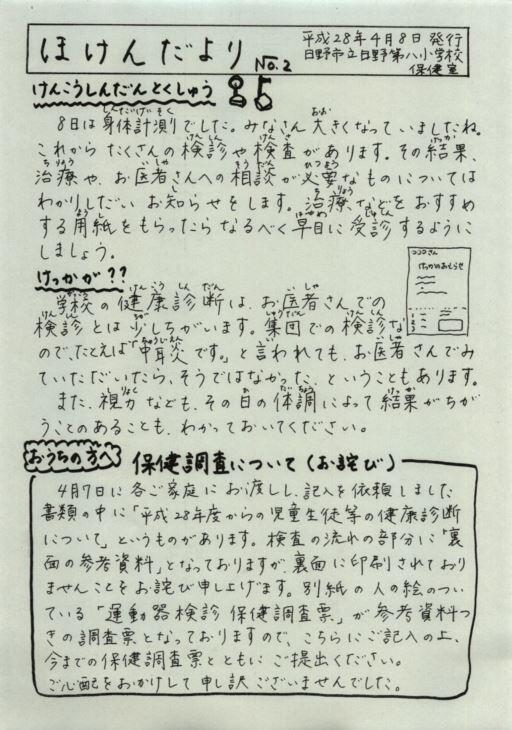

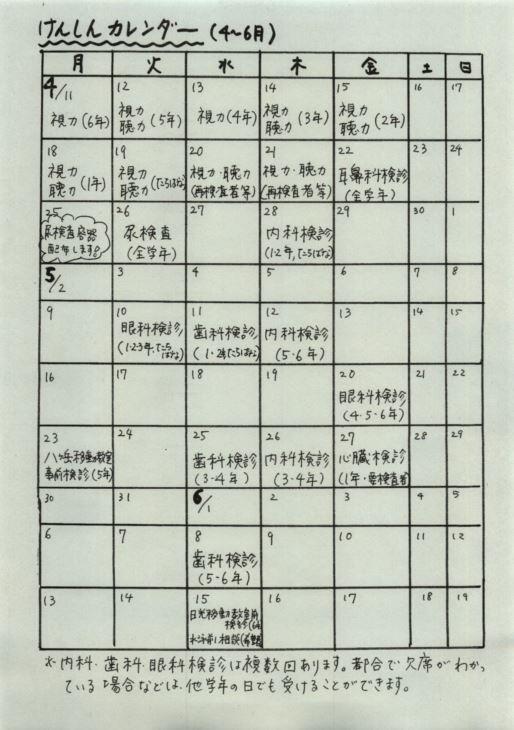

ほけんだよりNo.2

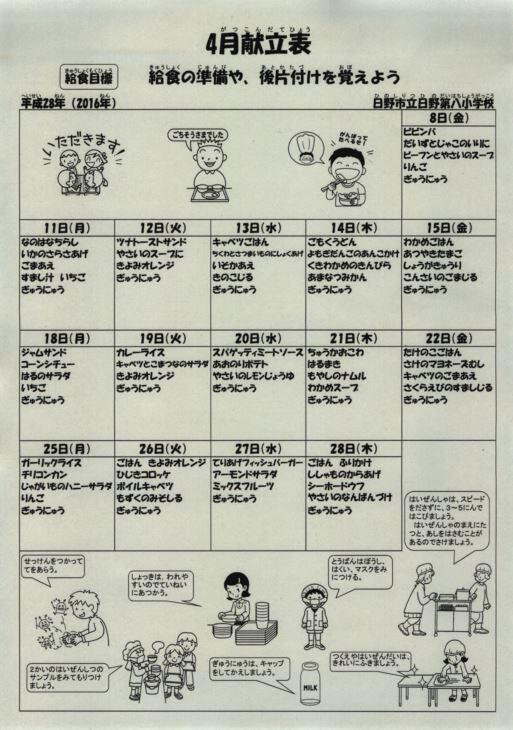

4月のこんだて

ステップ教室会議

本校ランチルームで開かれました。

市教育委員会、教育支援課、拠点校となる八小、巡回校となる七生緑小、潤徳小の校長副校長、特別支援コーディネーター、

実際に指導に関わるステップ教室教員と特別支援教育専門員全員が集まりました。

よいスタートがきれますように。

今後スッテプ教室について、みなさんにわかりやすくご紹介もしていきます。

始業式

桜が満開の校庭で始業式を行いました。

児童代表の言葉は新6年生です。

「みんなをまとめる仕事をしっかりとしていきたい。」という

6年生らしい言葉が聞かれました。

式終了後、各学級に分かれ、担任の先生、学級の仲間と「よろしくお願いします!」

とあいさつをしました。

今日はこのあと、入学式です。

修了式

1年間頑張った証、修了証が校長より渡されます。

各学級の代表に渡された修了証、のちほど担任より一人一人に渡されます。

校長先生からは、「修了証」の意味が話されました。

学習の面だけでなく、心の面も、それぞれの学年に応じて成長していっていること、

心のあり方、相手の気持ちを理解できる力なども学校でも勉強しているのだということ、

そんなふうに、1年間がんばった証なのです。

児童代表のことばは1年生からです。

小学校に入学して1年間、がんばったのは

なわとび、漢字、けん玉などなど、そしてさらに

もっとできることを増やしたい!技に挑戦したい!字がもっと上手に書けるようになりたい!

ともっている向上心をしっかりと発表することができました。

日野八小の子供たち、1年間しっかりがんばりました!

始業式に元気に会いましょう。

生活指導だより

体育朝会 (3月22日)

中央大学式の準備運動をしてから

各クラスの代表者と選手が走りました。

次に走り方のコツとして

腕をしっかりと振ること、呼吸を整えてリラックスすること、を教えていただきました。

ではみんなで走ってみます!

まずは1~3年生。

3分間走ります。

次に4~6年生がやはり3分間走りました。

3年生からお礼の気持ちを伝えました。

中央大学駅伝部の方から「また来ます!」と言っていただきました。

ありがとうございました。

気持ちよく体を動かした体育朝会でしたね。

ほけんだよりNo.21

ご注意ください!

入学式の練習 (1年)

あと数日で1年生を修了する子供たち。4月の入学式では、児童代表として新1年生へ向けて歓迎の言葉と歌を披露します。

まだまだ寒い体育館ですが、日野八小の先輩としての姿を見せるべく、毎日練習に励んでいます。

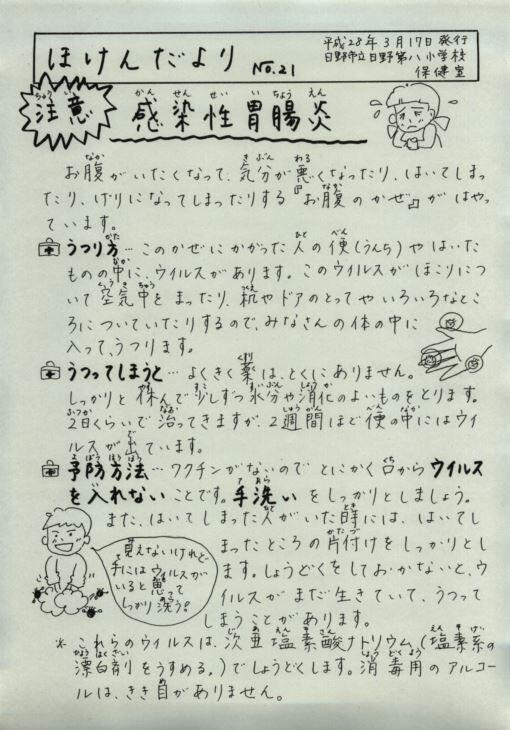

避難訓練

そこで、子供たちにはもちろん、教員にも予告なしで訓練を行うことにしました。

そして、今日3月9日、訓練の日となりました。

教室や廊下では、静かに整然と避難の行動をとっていました。

安全確認の報告に先生たちが行っている間も静かに待っています。

雨天だったので、廊下までの避難となりましたが

この調子なら、きっと本番も整然と落ち着いて行動できますね。

3月4日(金)6年生を送る会

2年生からのプレゼントはスターウォーズ風で始めました♪

ダース卿に支配されそうでしたが。かわいいジェダイの登場で

無事八小は平和を取り戻しました。

この後、6年生の数々のすてきなフォースを紹介しました。優しかった6年生、

かっこよかった6年生。みなさんの卒業を心からおいわいします。

(by元担任2名 with涙)

図書スタンプラリー

参加者は、貼りだされるクイズを解いてカードに答えを書きます。

が…

大人気のためカードが品切れで、今日はそれぞれ自由帳に書いていますね。

すごい!!

図書委員さんにスタンプをもらっています。

賞品は手作りのしおり。

大人気につき、しおりもたくさん作りました。

図書委員以外の友達も手伝ってくれたそうですよ。

より楽しく、本に親しむきっかけになったことでしょう。

それにしても

みんな、楽しそうにしていました。

心がほっこりしました。

いってきます! (6年)

1月の雪の日から延期になった社会科見学に行ってまいります!

今日はお天気の心配はなさそうです。

6年生を送る会

お祝いし、すてきなお別れをしようと、今日は6年生を送る会が実施されました。

八小恒例の花のアーチをくぐり、6年生が入場です。

始めのことばの後は1年生を皮切りに、次々と各学年、たちばな学級からのお祝いのパフォーマンスが続きます。

替え歌や、なぞの人物ダースベーダ―が登場するパフォーマンス、6年生のすてきランキングなど

趣向をこらした出し物が飛び出します。

5年生からは6年生に教えてもらった八小ソーランの披露や寸劇もありました。

お礼の6年生の全員パフォーマンスは圧巻でした。

そして八小で引き継がれている、八小大漁旗を5年生に引き継ぎました。

サプライズの薬玉も大成功。

6年生今までありがとう。

お別れするのはさみしいけれど、私たちがしっかりと引き継ぎます。

お元気で!

八小のみんなの気持ちのこもった6年生を送る会でした。

中学校の先生が

6年生に授業をしてくださうのです。

今日は英語と

数学

外国語の学習も、算数も小学校にもあるけれど中学校の先生にしていただく授業は

少し違いましたか。

もうすぐ中学生になる6年生、どんな感想をもちましたか。

児童朝会 (2月29日)

5年生と6年生から計8チーム出場したロープジャンプ大会。

全チームに記録証が渡されました。

次に副校長先生からお話がありました。

なんと今日は4年に1度の2月29日。

うるう年って何なのか?4年に1回というのにはどんなわけがあるのか

といったお話でした。

身近な、天体の不思議にせまるお話です。

卒業奉仕活動

「感謝してみんなでつくろう輝く八小」のスローガンのもと

行っている卒業奉仕活動です。

今日はペンキ塗りです。

校庭の遊具のペンキを塗っているところです。

このほか、プールの壁もペンキをきれいにしました。

来週も続きをします。

ほけんだよりNo.20

学校だより3月号

給食だより3月号

音楽集会 (2月24日)

今日の音楽集会ではまず4年生が間もなく行われる

2分の1成人式で歌う歌

「心の花を咲かせよう」を披露してくれました。

大きな口で、一生懸命歌っている姿がすてきです。

そのあと全員で「カントリーロード」を歌いました。

全校で歌うのはとても迫力があります。

体育館全体に歌声が響いていますよ。

4年生は、体育館から全員が退場するまで

「心の花を咲かせよう」を歌って見送ってくれました。

2分の1成人式でもきっとすてきな歌声、響かせられますね。

ロープジャンプ大会試合の様子

第1試合 「目指せ5-1位!」(5年1組)

第2試合 「グラッチェ・アイパンズ」(5年2組)

第3試合 「輝け!6-3」(6年3組)

第4試合 「∞跳」(5年4組)

第5試合 「eight five three」(5年3組)

第6試合 「翔き」(6年2組)

第7試合 「Passion」 (6年1組)

第8試合 「Rj soleil」 (6年4組)

それぞれチームの戦法も異なり、個性的なチームでした。

がんばりました!

ロープジャンプ大会

各クラスごとのチームです。

八小のチームが昨年入賞したので

開会式では入賞杯を返還しレプリカをいただきました。

開会式の後、一旦控室に戻りミーティングです。

八小は第2コートで試合があります。

始まりますよ。

図書委員会による読み聞かせ

図書委員会が、八小のみんなが本に興味をもってくれるように、

図書室の畳で読み聞かせをしています。

これまで、2月16日(火)18日(木)25日(木)と3回行いました。

この日は、放送で呼び掛けたら、こんなにもたくさんのお友達が来てくれました。

残りは3月1日(火)中休みです。(最終回)

たくさんのお友達が来ることをお待ちしています。

3月のこんだて

幼稚園・保育園との交流会

近隣の幼稚園・保育園の年長さんを招待して、「みんなであそぼうかい」を行いました。

1年生手作りの「八小カルタ」は、小学校のことをカルタにしたものです。グループに分かれて自己紹介やカルタを楽しみました。

1年生が読み札を読み、年長さんが絵札を取ります。「このへんだよ。」とヒントを

出す場面もあり、お兄さん・お姉さんぶりを発揮していました。

幼稚園・保育園の先生方にもお話をしていただきました。

1年生が司会をやって全部自分たちで進め、立派な先輩としての姿をたくさん

見せてくれました。

バレーボール交流試合 (3年)

バレーボールです。

ボールが飛んでくるとちょっとどきどき。

みんなノーサイドの精神でがんばり、楽しみました。

幼稚園、保育園との交流会(1年)

2月23日(火)は日野わかくさ幼稚園の園児が来校し、各クラスに分かれて入りました。

2月24日(水)は、第五幼稚園とみさわ保育園の園児が来校しました。

一緒に八小カルタをしたりして、楽しく交流しました。

おさかなポスト 山崎充哲さん講演会

山崎充哲さんに授業をしていただきました。

家庭排水、外来生物・外来魚、命の価値、川に行く時のやくそくなど

「川」に関連した、幅広い内容のお話をしてくださいました。

山崎さんの軽快な話術で、90分が、とてもあっという間に過ぎました。

子供たちは、とても夢中になってお話を聞いていました。

うつしてみると (2年)

日頃、教室で図工の授業をしている2年生。

今日は図工室にやってきました。

図工室の机は広くて、のびのびと作品作りに取り組めます。

今日は、型紙を置いて上からローラーで色を乗せ

型紙をはがすと、型が抜けるという作品です。

白い画用紙の色、一度色を付けた上に型紙をのせればまた違った色の形。

予想外の色合いで刷り上がって、わあ!と声が上がっていました。

生活指導だよりNo.9

ダンスクラブ

ダンスクラブの様子です。

準備運動をした後、ダンスに必要な筋力をつけるために

少し筋トレをしています。

今日は講師の先生が一緒です。

先週からサビを練習した男性アイドルグループの曲に合わせて

今日はサビまでの部分を振付けてもらいました。

みんな覚えるのが上手で、何回か繰り返しやるともう覚えてしまいます。

クラブ終了の時間まで楽しく踊りました。

八小かるた(1年)

職員室前の掲示板に1年生の作品が掲示してあります。

新しく入ってくる1年生に学校の紹介カルタを作ってくれたとのことです。

今週は、幼稚園や保育園との交流もある1年生。

4月からすてきなお兄さん、お姉さんになれそうですね。

児童朝会 (2月22日)

今朝は、日野警察の方が交通安全の話をしてくださいました。

注意してほしいことは4つです。

・道路で遊ばない。

・信号を守る。(点滅している時は渡らず次に青になるのを待つ。)

・信号が青でも、右左、もう一度右をみて安全を確かめて渡る。車からよく見えるように、大きく手を挙げましょう。

・自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう。

みなさんの命を守る、大切なことです。

日野警察の方、ありがとうございました。

さて、次は6年生の先生からのお話です。

「リーダーとボス」似ているようだけれど、どこがちがうのかな。

例えばこんなところです。

児童の活動の写真をまじえて

ほかにもたくさん、似ているようで似ていないところが挙げられました。

さてみなさんは

どちらでしょうか。

みなさん、それぞれいろんなことでまとめ役をすることがあると思います。

よいリーダーになれるといいですね。

週番の先生からも、交通安全の話がありました。

交差点を歩く時、車がしっかり止まっていることを確認し、運転してる人の眼をしっかりとみるとよいです。

日野警察でもすすめている「アイコンタクト運動」です。

安全に過ごせるように意識していくようにしましょう。

5年生 学年授業 豆腐づくり

豆腐づくりを教わりました。

吉野さんに一つ一つ教わりながら、大豆から実際に豆腐をつくりました。

出来上がった豆腐は、とてもおいしかったです。

児童集会 (2月18日)

集会委員会企画のゲーム集会です。

集会委員会のみなさんがやり方を説明してくれているのは

じゃんけん列車。

みんな相手を探してじゃんけんをしています。

楽しそうですよ。

列がだんだんと長くなってきました。

長い列の先頭になった8名で決勝戦を行いました。

今日、日野八小で一番ジャンケンが強かったのは6年生の友達でした。

ヒーローインタビューです。

何回勝ったのでしょうね。

楽しい朝のひと時でした。

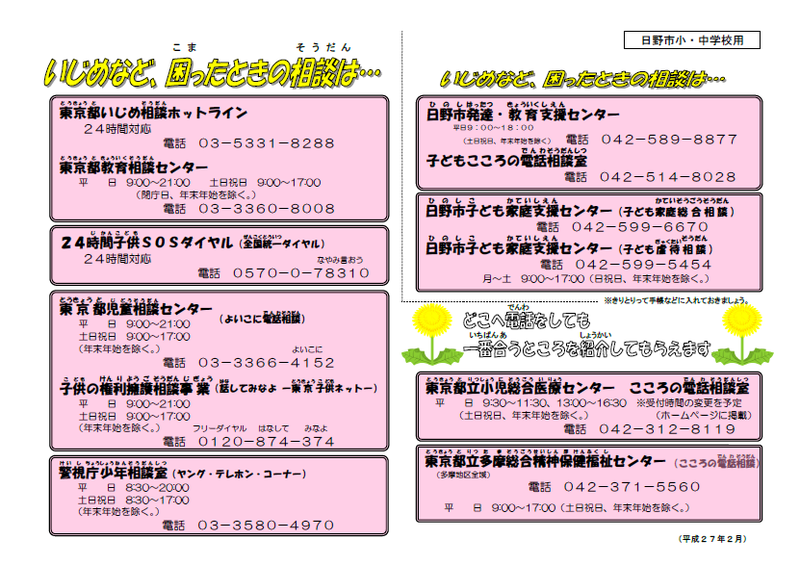

教育相談機関のご案内

※その他おたより→教育相談だより からダウンロードできます。

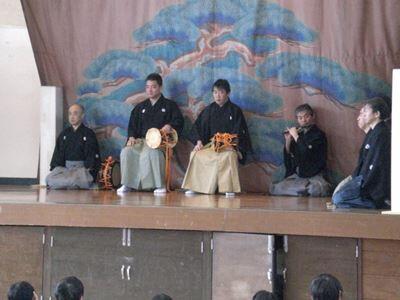

能・狂言の鑑賞

観世九皐会(かんぜきゅうこうかい)の方々による、能・狂言の巡回公演がありました。

開演前です。入念に確認をしています。いつのまにか、体育館は能楽堂に変身しました。

はじめに、公演責任者の鈴木様から、見どころについて、お話がありました。

6年生の国語の教科書に狂言が載っていますが、教科書の写真は、

神楽坂にある観世九皐会の「矢来能楽堂」の舞台の写真だそうです。

次に、狂言「柿山伏」を鑑賞しました。

次に、能「船弁慶」を鑑賞しました。

続いては、狂言のワークショップです。

動作や声の出し方を教えてくださいました。

客席の子供たちも一緒にやっています。

次に、能楽のワークショップです。

能面をつけると視界がかなり狭くなります。

面をつけたまま、すり足で歩く体験をさせていただきました。

本日は、世界に誇る日本の伝統文化、「能・狂言」にふれる絶好の機会になりました。

観世九皐会のみなさま、ありがとうございました。

靴箱

こんなに靴がそろえられている靴箱を発見!

気持ちいいですね。

児童朝会 (2月15日)

児童朝会では校長先生からお話がありました。

校長先生のお話

先日、テレビで3.11(東日本大震災)に関係する番組をみました。あとひと月くらいでまた今年もこの日がめぐってきますね。

ある男性が、今までできなかったことを今やっている、という話をしていました。

石巻市ではあの日、大きな津波が来て、町全体が飲み込まれてしまいました。

たくさんの命が失くなった場所です。校長先生も、大川小学校や、最後まで地域の人たちに避難してください、と放送を続けた役場の人がいた建物を見てきましたが、本当に涙が止まらない場所でした。

テレビに出てていた男性は、あの年は1月に少し早目の定年退職をしていたそうです。ですから少しのんびり自分の好きなことをして過ごしていたその頃、

あの大きな地震がやってきたのです。ついこの間でまで一緒に働いていた仲間は

人のために命を落としてしまった人もいるのに、自分は仕事をやめていたので生きている、

そのことがとても悔やまれるのだ、と話していました。

5年たった今、ようやく亡くなった仲間のお墓参りに行けるようになったのは、「生きている」ことが大事、亡くなった方々の分までしっかりと生きよう、と思えたのだということです。

生きていると、嫌なこと、思いどおりにならないことがたくさんあります。

でも、生きていればいいこともたくさんあるのです。

「生きている」ことを大切にしていきたいですね。

集団登校

今日は2月の集団登校日です。

学校の門をくぐったらそのまま解散、ではなく

リーダーが報告をしている間

班のメンバーは校庭で待っています。

次回3月は、次期リーダー候補が練習をする予定です。

生活科見学 to 昆虫園(多摩動物公園)

2月8日。

インフルエンザと雪で行けるかどうか心配されましたが・・ なんとか出発!

京王線多摩動物公園線で楽しく1駅の旅♪

イモリを触りました。虫が苦手だった子も挑戦しました♪

副校長先生は、カブトムシの幼虫に挑戦。土ごと優しくすくいます。

生態園では、事前学習の蝶カードを片手に、探しました。

昆虫園は仲良くグループ行動♪

ワシタカ公園でお弁当。寒空の下でしたがお弁当っておいしいな。

早朝からのお弁当のご用意ありがとうございました!

中央大学駅伝部の方による授業

自身が駅伝に関わった経験をもとに、そこから学んだことなど、6年生の子供たちへ伝えたいことを、一人ずつ話してくださいました。

左から、小谷政宏さん、北元雄さん、小篠和幸さん、藤井寛之さんです。

これから卒業をひかえた6年生にとって、一人一人の言葉は、胸に深く刻まれたと思います。ありがとうございました。

中央大学海外留学生との交流

来校したのは、海外留学生17名、日本人学生4名、合計21名の学生さんです。

学生さんは4つのグループに分かれて、クラスごとに交流をしました。

3時間目は5年生との交流です。

まずは、お一人ずつ自国の紹介を聞きました。

その後、けん玉、コマ回し、あやとりなどの日本の伝統的な遊びを留学生と一緒にしました。

4時間目は6年生との交流です。

留学生さんの母国の手遊びなどを教えてもらいながら楽しい時間を過ごしました。

その後、一緒に給食を食べました。

今日の交流会は、ここまででしたが、子供たちからは、「もっと遊びたい」、

「一緒に体育をしたかった」、などの声もあがっていました。

とても素敵な時間を過ごすことができました。

留学生のみなさん、ありがとうございました。

日本の伝統文化にふれよう(5年)

5年生では総合の学習で、日本の伝統文化について学んでいます。

学校では、「能、狂言」「茶道」「着物」3つについて

講師の先生をお招きして教わります。

その後、自分たちで課題を絞り、調べ学習を行います。

改めて日本の伝統文化のよさを実感する学習となりました。

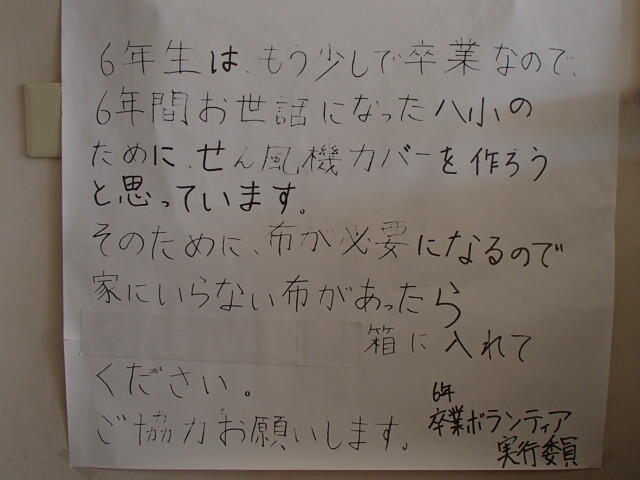

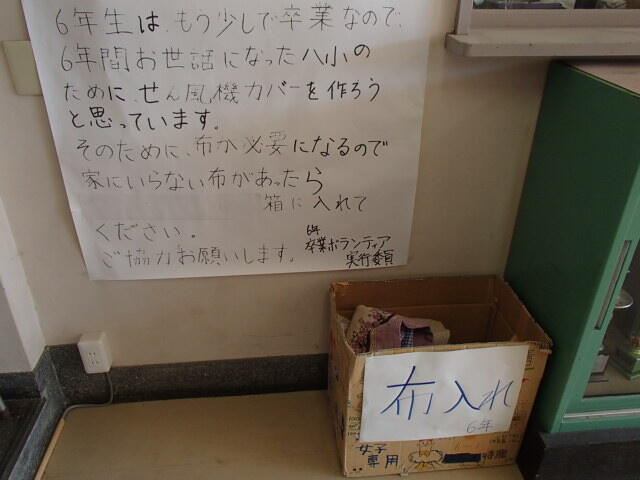

ご協力のお願い(6年)

6年生からお願いです。

卒業に向けて奉仕活動を計画しています。

その中で、教室の扇風機カバーを製作しようと考えています。

材料の布を集めています。ご家庭で余っている布がありましたら中央玄関にある箱に入れてください。

箱は、2月12日(金)まで置きます。

ご協力よろしくお願いします。

児童朝会で呼びかけたところ、早速持ってきてくれた人が!

ありがとうございます!

たくさん必要になるかと思うので、ご協力よろしくお願いします。

6年卒業ボランティア実行委員より

音楽の授業(4年)

音楽の授業では「カントリー・ロード」の合唱の練習をしています。

綺麗な姿勢で歌うことができていて素晴らしいですね!

綺麗な歌声が音楽室に響きました。

2月25日(木)の音楽集会では、4年生の合奏「ラ クンパルシータ」の発表を行い、全校児童で「カントリー・ロード」を歌います。

場所は体育館で8:30~8:40に行います。

児童向けの発表なので、席の用意はありませんが、ご覧いただくことが可能です。

ぜひご覧になってください。

どんぐりクラブさんと冬芽探し♪(2年)

いざ、ビオトープに探しに行きましょう。

花の芽と葉っぱの芽の違いを知りました♪

ヤツデ、ビワの花を見たことあるかな。冬に咲く花は珍しいんだよ。

はくれんの芽だよ♪

芽をよく見ると、お顔に見えます♪

学年授業「けん玉に挑戦」(2年)

保護者のみなさま、楽しい学年授業をありがとうございました♪

読み聞かせ(1年)

永石秀子先生をお迎えして、読み聞かせをしていただきました。

普段は、高齢者を対象に読み聞かせをしていらっしゃるそうです。

今日の本は「三年とうげ」と「よぶこどり」でした。

聴いていると、情景が目の前に浮かんでくるような読み聞かせでした。

「三年とうげ」に出てくる、リズムの良いフレーズを、みんなで音読しました。

「よぶこどり」は、画像を見ながらの読み聞かせでした。

けん玉名人さんと (1年)

けん玉名人の松永義希さんに来ていただき、けん玉の基礎を教えていただきました。

けん玉の持ち方から、体の動かし方、見る場所など、ポイントをたくさん教えてもらい、みんな

懸命に頑張っていました。

まずは持ち方から。簡単な技をくり返しながら、上達を目指します。

1時間という短い時間でしたが、膝を使って上手にできるようになりました。

松永名人のいろいろな技に、子供たちは「すごい!」を連発。少しでも近づけるよう、これか

らも練習を頑張っていきます。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。