文字

背景

行間

学校の様子

学校の様子

生活指導だよりNo.1

※このおたよりはメニュー「その他おたより」の「生活指導だより」からダウンロードできます。

1番バッターの校外学習(2年)

今年度八小1番バッターで、校外学習に出かけてきました。

行き先は昭和記念公園。

教員の下見は4月6日でしたが、あれからわずか2週間の間に、すっかりチューリップが満開に。

ベストシーズンに行くことができました。

まずは校庭で簡単な全体確認。みんなよく聞けてとってもいい子たちです☆

モノレールとJR、他のお客様もたくさんいるなか、お行儀よく乗れました。

こどもの森に着きました。クラス毎に遊びました。

大人気の雲の海

虹のハンモックも人気です。

見渡す限りチューリップ畑

行き先は昭和記念公園。

教員の下見は4月6日でしたが、あれからわずか2週間の間に、すっかりチューリップが満開に。

ベストシーズンに行くことができました。

まずは校庭で簡単な全体確認。みんなよく聞けてとってもいい子たちです☆

モノレールとJR、他のお客様もたくさんいるなか、お行儀よく乗れました。

こどもの森に着きました。クラス毎に遊びました。

大人気の雲の海

虹のハンモックも人気です。

見渡す限りチューリップ畑

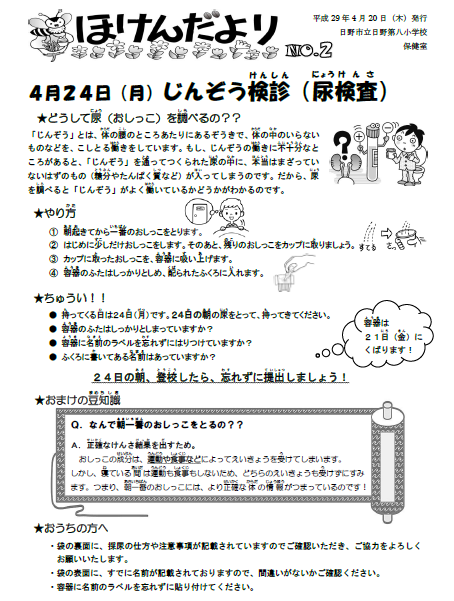

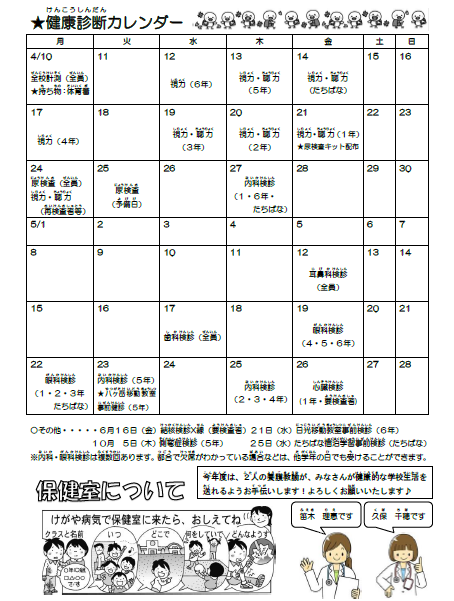

ほけんだよりNo.2

このほけんだよりは、メニュー「その他おたより」の「ほけんだより」からダウンロードできます。

児童集会

今日の児童集会は、委員会の紹介です。

各委員会の委員長と副委員長が壇上にあがり、委員会の活動内容を発表します。

委員長として最初の仕事でしたが、どの委員長も堂々と発表していました。

各委員会に所属する子供たちもその場に立ち、メンバーの一員としての自覚と責任をもって、

活動することを誓いました。

委員会活動は、5,6年生が行います。

1~4年生も、上級生の活動をみて、また時には一緒に協力しながら、

みんなでよりよい学校づくりをしていきましょう。

畑づくり1(たちばな学級)

たちばなの畑に生えた草をスコップや手で引っこ抜きました。

みんな一生懸命取り組んでいます。

スコップで掘っていくと、ミミズを始めとしたいろいろな虫が顔を出し、

触れ合うことができました。

みんな一生懸命取り組んでいます。

スコップで掘っていくと、ミミズを始めとしたいろいろな虫が顔を出し、

触れ合うことができました。

初めての給食

入学式が終わって、一週間以上が経ちました。

1年生も、少しずつ学校生活に慣れてきたようですね。

そして、今日から待ちに待った給食が始まりました!

1列に並んで、順番にお皿をトレーにのせていきます。

たくさんの先生に手伝ってもらいながら、配膳も自分たちでやりました。

静かに座って、準備が終わるのを待てましたね。

今日の献立は、ジャムパン、コーンシチュー、春の野菜サラダ、牛乳です。

たくさん食べて、より元気に学校生活をすごしましょう!

程久保川沿いの

八重桜が咲き始めました。

まんまるぼんぼりみたいな八重桜。

きれいですよ。

まんまるぼんぼりみたいな八重桜。

きれいですよ。

1年生を迎える会(2年生)

1年生を迎える会

1年生の入場です。今年は歓迎する側です!

2年生は1年生へのプレゼントを作りました。パッチンガエルです。

心を込めて一生懸命に絵をかきました。ピョーンと飛ばして

遊んでくださいね!

1年生の入場です。今年は歓迎する側です!

2年生は1年生へのプレゼントを作りました。パッチンガエルです。

心を込めて一生懸命に絵をかきました。ピョーンと飛ばして

遊んでくださいね!

桜の花びら

よく晴れた今日は、元気に外遊び。

投てき板のところに人だかりが?と思い近寄ってみると

風で舞った桜の花びらで遊んでいる子たちがいました。

雪のように積もった花びらを、桜吹雪にして楽しんでいました。

校庭の桜も今日の風でだいぶ散ってしまいましたが、

次は新緑が楽しめます。

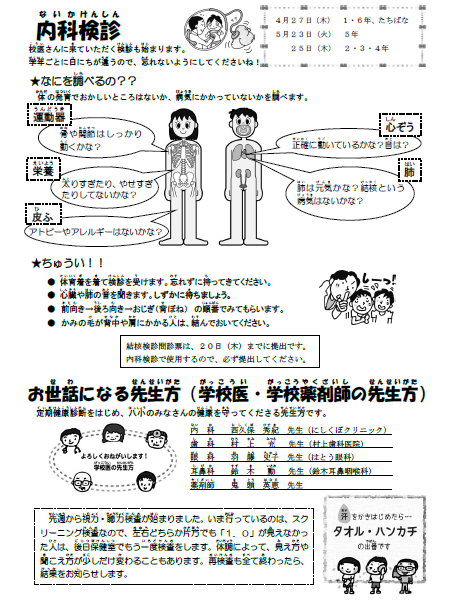

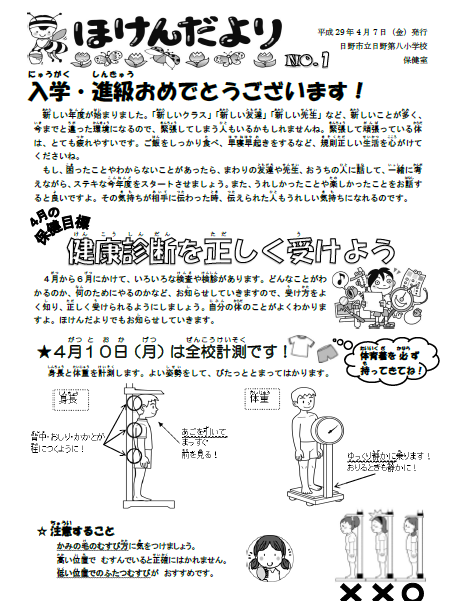

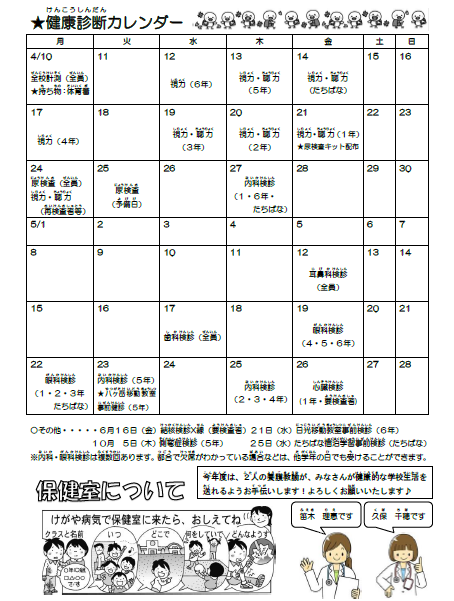

ほけんだよりNo.1(健診カレンダーあります)

※このほけんだよりは、メニュー「その他おたより」の「ほけんだより」からダウンロードできます。

PTAからの連絡

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校からの連絡

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。

アクセスカウンター

5

8

1

8

9

7

5

リンクリスト

Netモラル(保護者版)

検索

日野第八小学校 体罰NO宣言