文字

背景

行間

学校の様子

学習発表会(音楽発表) 保護者鑑賞日

11月18日(土)は、「学習発表会 保護者鑑賞日」でした。

子供たちは、保護者の方々が鑑賞する中、少し緊張しながらも、昨日の児童鑑賞日以上の歌声、楽器の演奏を披露しようと頑張り、素晴らしい発表会となりました。

また、終わった後にたくさんの拍手をもらい、退場するときに満足感に満ち溢れた子供たちの笑顔が印象的でした。

保護者の皆様におかれましては、学年優先席の入れ替えなど、会の進行にご協力いただきありがとうございました。

学習発表会が終わった後、おうちで子供たちの日頃の頑張りをほめていただけたら、大変嬉しいです。

学習発表会(音楽発表) 児童鑑賞日

本日は学習発表会の児童鑑賞日でした。

全校児童が体育館に集まるのは、実に4年ぶりのことです。

どの学年も、これまでの練習の成果を発揮し、息の合った合唱と合奏を披露してくれました。

また、他学年の演奏に大きな拍手を送る八小の子供たちの姿がありました。

演奏を聴いて、体を揺らしたり、指揮者の真似をしたりしている姿もあり、音楽を楽しんでいることがよく伝わりました。

明日は保護者の皆様にも素敵な歌声、演奏を届けます。

八小の子供たちが奏でる素敵なハーモニーをどうぞお楽しみに!

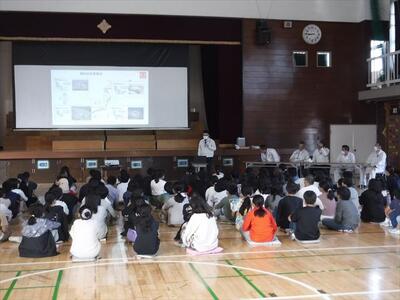

6年生 薬物乱用防止教室

6年生は保健の学習として、薬物乱用防止教室を実施しました。

講師として、学校薬剤師の先生をお招きし、話をしていただきました。

薬物が脳や体に与える影響や薬物依存の恐ろしさを、資料を使って分かりやすく教えていただき、理解を深めることができました。

また、薬物の誘いの断り方についてロールプレイを行い、友達から誘われたときにどのように断るとよいかを学びました。

これから先、興味本位で薬物に手を出すことがないよう、今回の学習を忘れずに自分の夢や目標に向かって頑張ってほしいと思います。

学習発表会まであと一週間

学習発表会(音楽発表)まで、あと一週間となりました。

先週と比べると、どの学年もどんどん歌声が大きくなったり、楽器の音色がそろったりと、着実にレベルアップしていることが分かります。

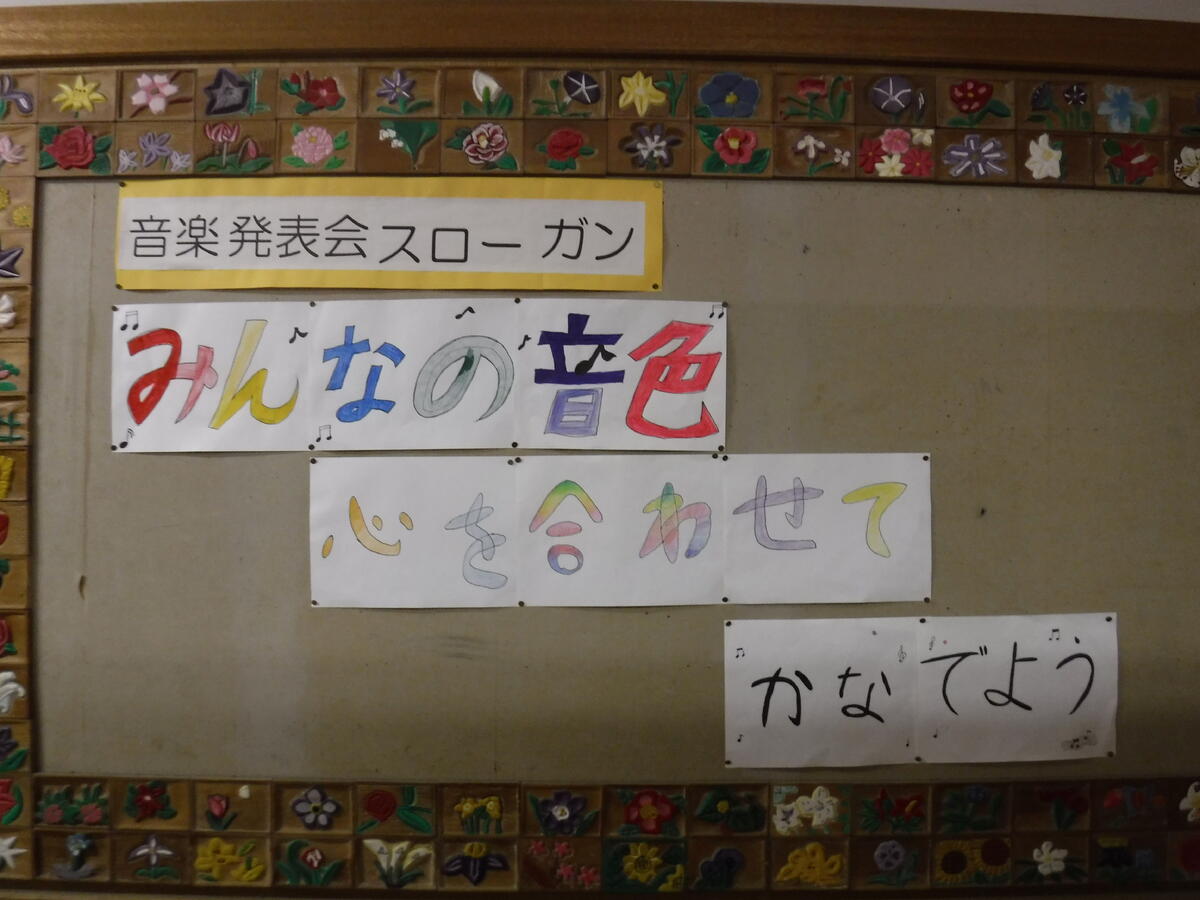

スローガンの「みんなの音色 心を合わせて かなでよう」のとおり、今日も体育館から素敵な音色が校舎内に響いていました。

来週末の本番に向けて、残りの練習に一生懸命取り組んでいきたいと思います。

朝晩寒くなってきたので、ご家庭でも体調の管理をよろしくお願いいたします。

5年生 図工「まだ見ぬ世界」

5年生は、たくさんの写真から気に入ったものを選び、その写真の周りのものを想像して絵に表す活動をしています。

「メロンの皮を近くで見ると迷路みたい」「写真の色に近づけるためには何色を混ぜたらいいかな」と、写真をよく観察して活動していました。

具体的なものを表した作品もあれば、気持ちなどの抽象的なものを表した作品もあり、作品の完成が待ち遠しく感じられます。

なわとび集会

朝の時間を使って、全校児童で校庭にて「なわとび集会」を行いました。

司会進行は体育委員会が務め、11月21日(火)から始まる「なわとび週間」に向けて、自分が取り組む場所や、今できる跳び方の確認をしました。

どの子も自分の選んだ跳び方で時間いっぱい跳ぼうと頑張る姿が見られ、終了の合図の後には、「もう終わり?」「もっと跳びたい!」という声が聞こえてきました。

今後も体育の授業や休み時間でなわとび運動に取り組み、体力向上を図っていきたいと思います。

4年生 台湾の小学校からのプレゼント

1学期に、4年生が台湾の小学校とオンラインで交流を行いました。日本で人気のアニメや食べ物などを紹介したり、相手校の校舎や台湾で有名な食べ物などを教えてもらったりしました。

交流のお礼としてお手紙を作成し送りましたが、先週、そのお礼として、台湾からプレゼントが届きました。

英語や日本語で一生懸命書かれた手紙と、台湾で有名なタピオカやパイナップルのぬいぐるみでした。

海を越えてやってきたプレゼントに、4年生のみんなは大興奮でした。

校内研究会(6年生 研究授業)

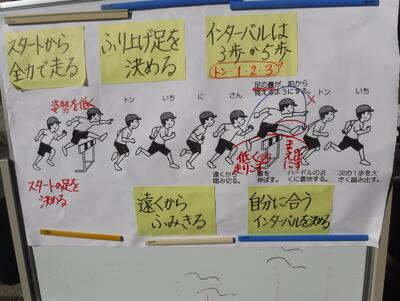

10/24(火)に今年度5回目の研究授業が行われました。6年生の陸上運動「ハードル走」の学習でした。

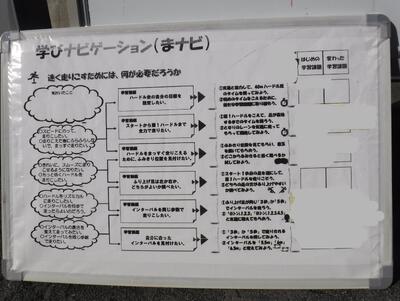

ハードル走の学習は、3人組で実技を行う人とアドバイスをする人に分かれて学び合う「トリオ学習」で行いました。子供たちは、「学びナビゲーション」というチャート式の掲示物を活用して自分で課題を設定し、それをトリオで共有しました。課題に沿った練習方法が書かれているので、自分の学習課題に適した練習方法を選んで学習に取り組んでいる姿が印象的でした。

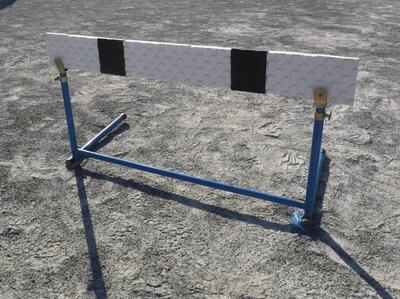

また、子供たちの恐怖心を和らげ、すすんで取り組めるようにするために、部分的にハードルのバーをお風呂マットを切ったものに変えた「お風呂マットハードル」を取り入れました。

子供たちは、友達のタイムを計測する、並走してアドバイスをする、クロームブックで撮影する、踏み切り位置を確認して目印を置き示してあげるなど、助け合いながら学習をすすめていました。

振り返りの時間に、インターバルを3歩で走ることができる間隔のめやすとするため赤玉を置く工夫をしていたトリオの紹介がありました。後半では友達のよい方法を取り入れ、赤玉を活用する姿が各所で見られました。後半はトリオではなく自分一人で取り組むことも選べたので、一人で何度も何度も黙々と課題に向き合う子供の姿もありました。トリオを続けているグループの中には、「トン、123。トン、123。トン、123……」と、友達の走りに合わせてリズムよく言っている姿も見受けられました。1時間の中でも友達のアドバイスをもとにして、動きがよくなった子供が多くいました。

最後にもう一度振り返りを行いました。この時間で自分の課題を解決できた子供たちは帽子の色を赤にします。トリオの中で「できていたよ。」と伝えられて帽子の色を変える姿も見られました。

次回の学習でも、引き続き自分の課題に沿った練習方法を選び、トリオで協力しながら課題解決をしていってほしいです。

学習発表会に向けて

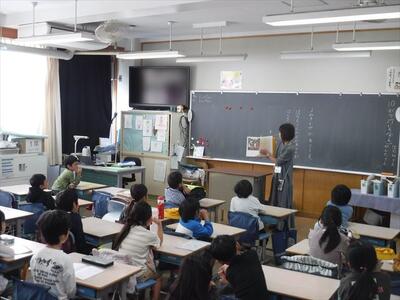

11月17日(金)、18日(土)の学習発表会(音楽発表)に向けて、各学年で全体練習が始まりました。

先週までは音楽の時間に各学級で教室や音楽室にて練習をしていましたが、全体で合わせることで体育館中に素敵なハーモニーが響いています。

本番に向けて少しでもレベルアップして、聴いている人に感動を与えられるような演奏をするために、どの学年も頑張って練習に励んでいます。

今後も子供たちが真剣に取り組み、精一杯表現できるよう、励ましの言葉をよろしくお願いします。

PTA秋祭り

10月28日(土)に、PTA主催の秋祭りを開催しました。

開催に向けては、PTA役員だけでなく、保護者ボランティアや関係団体の皆様、そして6年生18名の実行委員の子供たちが準備を進めてくれました。

また、当日も朝早くから集合し、それぞれのゲームの準備を行っていただきました。

午前10時の開始と同時に、たくさんの子供たちと保護者の方々がゲームにチャレンジし、校庭のあちこちから楽しそうな声が聞こえてきました。

子供だけでなく大人も楽しめるゲームばかりで、たくさんの人が八小の校庭に集まり、楽しいひとときを過ごすことができました。

子供たちや保護者の方の笑顔を見ることができて、本当に楽しい一日になりました。

ご参加いただいた皆様、そして秋祭り開催にあたりご準備いただいた皆様、本当にありがとうございました。

「読み聞かせ隊」の皆様による朝の読み聞かせ

日野八小では、学校支援ボランティア「読み聞かせ隊」の皆様による朝の読み聞かせを、各学級で学期に1回ずつ行っています。

本日は、1・2年生の教室で絵本の読み聞かせをしていただきました。

話の面白さに笑顔になったり、感情のこもった読み方に絵本の世界に引き込まれたりと、どの学級も楽しいひとときを過ごすことができました。

保護者や地域の皆様に支えられ、日野八小の子供たちは伸び伸びと育っています。

ご協力いただいている皆様に心から感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

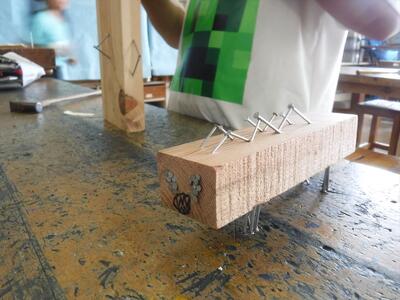

3年生 図工「くぎうちトントン」

3年生は授業で初めて金づちと釘を使いました。

好きな木切れを選んで、釘打ちをしながら表したいものを考えていきます。

釘を斜めに打って動物の耳やとさかを表したり、釘を倒して打ち込み線や模様を表したりする工夫が見られ、お互いにとても刺激になっているようでした。

道具を使う際の約束を守ることで、安全に活動ができるということも学べたように感じます。

5年生 ものづくり教室

5年生は社会科で、日本の代表的な工業生産である自動車生産について学習しています。

本日は日野自動車の方をお招きし、自動車生産についてお話を伺ったり、実際に作業の体験をしたりしました。

授業で自動車づくりについて学んでいた子供たちは、実際に働いている方の話を聞いたり、体験することを通して、より工業生産についての理解を深めることができました。

日野自動車の皆様、ありがとうございました!

6年生 外国語「What country do you want to visit?」

6年生の外国語では、おすすめの世界の旅行先を友達に紹介するために、世界の様々な文化を学習しました。

その一つとして、世界の民族衣装を実際に触ったり着たりする活動を行いました。

南アメリカや東南アジア、アフリカなどにある10か国以上の民族衣装に触れました。

それぞれの気候や文化に対応した布や形、柄などに興味を強く持ちながら体験することができました。

第4回 なかよしプレイタイム

今年度4回目となる「なかよしプレイタイム」を行いました。

今回も「八小お助けしよう隊」の皆様にご協力いただきました。

前回「八小お助けしよう隊」の皆様からいただいたご意見を基に、担当教員が準備物の資料を作成したこともあり、子供たちが集まる前に遊びの準備を終えることができました。

また、今回から新しい遊びとして「竹馬」が加わりました。

初めて体験する子もいたようですが、先生や高学年児童がうまく支えてくれたおかげで楽しむことができたようです。

リーダーの6年生が下級生をまとめ、サブリーダーの5年生が片付けをする姿がとても素晴らしく、「八小お助けしよう隊」の皆様からもお褒めの言葉をたくさんいただきました。

次回も学校と保護者、地域の方で協力し、「なかよしプレイタイム」を盛り上げていきます!

3年生 社会科「スーパーマーケット見学」

10/18(水)に百草園駅近くのフジスーパーへ見学に行きました。

社会科「わたしたちのくらしとお店の仕事」の学習の一環として見学させていただきました。店長さんがお店でしている工夫についてたくさん教えてくださり、子供たちは熱心に聞いていました。普段は入れないバックヤードや加工室の見学もさせていただき、スーパーマーケットの仕事についても知ることができました。

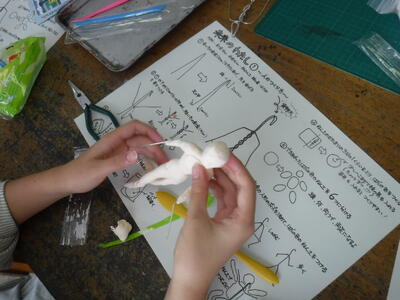

6年生 図工「未来のわたし」

運動会を終え、来月には音楽会があり、6年生の卒業が少しずつ近づいているように感じます。

卒業に向けて、図工では将来の自分を立体で表す活動に取り組んでいます。

針金で作った人形を将来の自分に見立ててポーズを決めたら、紙粘土で肉付けをしていきます。

今後は服装や背景をつくっていきます。子供たちがどんな夢を描いているのか、はっきり見えてくるのがとても楽しみです。

市制60周年記念 第54回運動会

さわやかな秋空の下、市制60周年記念 第54回運動会を行いました。

4年ぶりに人数制限なしの運動会で、朝からたくさんの保護者の方にお越しいただきました。

開会式で立派に話すことができた1年生、応援合戦で力強い掛け声で盛り上げてくれた応援団。

本当に素晴らしい雰囲気の中で行われた運動会でした。

また、表現運動は、どの学年もこれまでで一番上手にできていました。

入退場にも工夫があり、最初から最後まで目が離せない演技でした。

最後まで力の限り走った徒競走や選抜リレー、接戦となった大玉送りも見ごたえがありました。

赤組も白組も、スローガンのとおり、「みんながえがお 本気のチャレンジ」となった運動会でした。

結果は赤組の優勝となりましたが、子供たちのさわやかな笑顔が印象的な運動会となりました。

この運動会を通して成長した姿を今後に繋げられるように、今後も全力で指導してまいります。

保護者の皆様、早朝より、温かい声援をいただきありがとうございました。

また、片付けの時には積極的に動いてくださり、感謝いたします。

今後とも本校へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

運動会リハーサル・前日準備

明日の運動会に向けて、リハーサルを行いました。

どの学年の子供たちも、これまでに練習をしてきた成果を十分に発揮して頑張りました。

運動会本番で子供たちが活躍する姿が今からとても楽しみです。

また、午後には5・6年生で運動会前日準備を行いました。

係ごとに分かれて明日の準備や仕事内容の確認をしました。

高学年は競技に加え、係の仕事も頑張りますので、温かく見守っていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

運動会 全校練習②

10月12日(木)の1校時に、2回目の全校練習を行いました。

子供たちは前日に確認した児童席に素早く移動し、時間通りに練習をスタートすることができました。

児童席での応援練習では、応援のやり方にも慣れ、赤組も白組も大きな声で頑張っていました。

次に、運動会の最終競技となっている「送れ!Giant Ball!!」の練習を行いました。

久しぶりの全校競技ということもあり、子供たちからは大きな歓声が上がっていました。

本番ではどちらが勝つのか、楽しみにしていてください。

その後は、みんなで整理運動をして、閉会式の練習を行いました。

予定通りにすべての練習を終え、運動会に向けて全校で盛り上がっています。

本番まであと2日、最後まで力を尽くして、当日を迎えてほしいと思います。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。