文字

背景

行間

学校の様子

運動会 全校練習①

10月11日(水)の1校時に、運動会の全校練習を行いました。

最初に運動会委員長の指導の下、基本姿勢の確認をしました。

運動会の見所の一つに「全員の動きが揃う美しさ」があります。

運動会当日は、開閉会式で全員の動きがピタッと揃う場面を楽しみにしていて下さい。

その後、開会式の練習を行い、はじめの言葉を担当する1年生の代表児童もしっかりと頑張りました。

開会式の練習後は、準備運動と応援合戦を行いました。

体操係と応援係の児童が全校児童をリードしてくれたおかげで、短時間で充実した練習を行うことができました。

全校練習の最後には、選抜リレーを行い、運動会当日の児童席で応援をしました。

選抜リレーの選手も、練習の成果を発揮して、スムーズなバトンパスや力強い走りを見せてくれました。

4年ぶりとなる全校練習でしたが、子供たちはしっかりと運動会の流れや自分の動きを確認しながら行動することができました。

明日の全校練習もこの調子で頑張ってほしいと思います。

教育実習 最終日

10月6日(金)は、二人の教育実習生の最後の実習日でした。

これまで4週間、それぞれ3年生と4年生の学級に入り、子供たちの学習や生活の指導を行ってきました。

昨日の研究授業では、事前に発問を考えたり、教材を工夫したりするなどして、子供たちにとって分かりやすい授業を行うことができました。

子供たちもたくさん手を挙げて発表したり、グループによる話し合い活動で自分の考えを伝え合ったりする姿が見られました。

また、本日は各学級でお別れ会を行い、子供たちはこれまでお世話になった教育実習の先生に感謝の気持ちを伝えていました。

教育実習生の二人は、子供たちとたくさん遊んだり、お話をしたり、勉強したりして、一生懸命に、そして積極的に関わってくれました。

そのおかげで、子供たちは実習生とかけがえのない時間を過ごすことができました。

子供たちとの思い出を胸に、将来、素敵な先生になってもらいたいと思います。

運動会まであと一週間

いよいよ運動会まで、あと一週間となりました。

「みんながえがお 本気のチャレンジ」をスローガンに、各学年とも徒競走や表現の練習に励んでいます。

また、朝の時間や休み時間には応援団や選抜リレーの子供たちが、本番に向けて一生懸命練習をしています。

練習が続き、疲れが出てくる中でも本気で取り組むことで、どんどん上達しています。

今年度は久しぶりに参観の制限をせず実施するので、多くの皆様に子供たちの躍動する姿を見ていただきたいと思います。

残りの一週間、ご家庭でも体調の管理をよろしくお願いいたします。

5年生 図工「消してかく」

5年生は、コンテというチョークのような材料を使って画用紙を真っ黒に塗りつぶし、その上に消しゴムをこすって絵を描く学習に取り組んでいます。

手が真っ黒になることに驚きながら、画用紙にコンテの粉を塗りこんでいきます。

画用紙が真っ黒になった後は、消しゴムでこすって白い線を出していきます。

こするときの強弱やこする方向を工夫しながら、白黒の世界で表したいものをかいていきます。

どのような作品ができあがるのか、今からとても楽しみです。

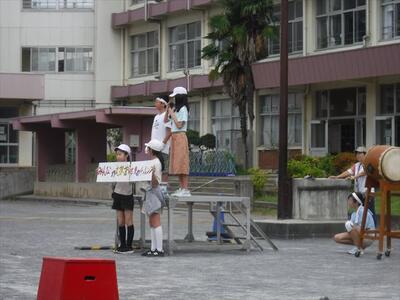

音楽集会 ~運動会に向けて~

今年度2回目の音楽集会があり、運動会の歌「ゴーゴーゴー」を歌いました。

運動会の赤組と白組に分かれ、1番を赤組、2番を白組、3番を赤組と白組で同時に歌います。

全校児童で歌うのは初めてでしたが、子供たちの明るく元気な声が校庭に響き渡りました。

どの学年も力いっぱい歌う姿が見られ、教室や音楽室で一生懸命練習してきたことが分かりました。

また、最近では休み時間にも「ゴーゴーゴー」を歌う姿が見られ、運動会に向けての気持ちも高まっています。

運動会当日も、元気に歌って運動会を盛り上げてほしいと思います。

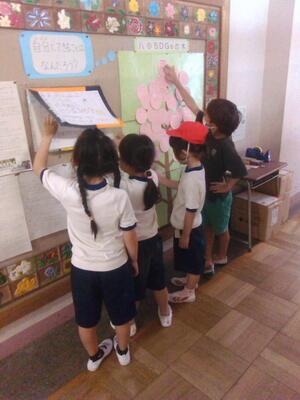

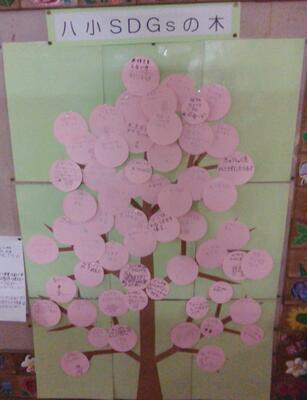

『八小SDGsの木』

先日、夏休みの自由研究でSDGsに関することを調べた児童が、調べたことを全校に発表する『はっけん』を行いました。そして、今日から新しく『はっけん!!』を活かした『八小SDGsの木』という取り組みが始まりました。これは、子供たちがSDGsに関して、自分にできそうなことや実際にやってみたこと、やってみたいことなどを紙に書いて木のイラストに貼ることで、『八小SDGsの木』を満開にしようという取り組みです。

取り組みがスタートした初日から、子供たちの多くのアイデアや考えなどが書かれた紙がたくさん貼られ、『八小SDGsの木』は早くも七分咲きです!!「ぼくは、水を使い過ぎないようにしている!」「私はこれからも生き物を大切にする!」などとSDGsの目標達成に向けて意欲的に取り組む児童がたくさん見られ、子供たちのSDGsへの関心の高さ・主体性に驚かされました!!

運動会「結団式」

10月14日(土)に予定している運動会に向けて、全校児童が集まって「結団式」を行いました。

最初に代表委員会から、運動会のスローガン発表がありました。

今年のスローガンは『みんながえがお 本気のチャレンジ』です。

その後、赤白の応援団の子供たちが全校児童をリードしながら応援練習を行いました。

高学年の応援団の姿を見て、憧れを持った下級生も多くいたことでしょう。

競技や演技はもちろん、係活動や応援で運動会を盛り上げるために、八小の子供たちは本当によく頑張っています!

第3回 なかよしプレイタイム

2学期最初の「なかよしプレイタイム」がありました。

今回から「八小お助けしよう隊」の皆様にご協力いただいての実施となります。

「八小お助けしよう隊」の皆様には、事前の準備を手伝っていただき、そのおかげでスムーズに遊びを始めることができました。

終わった後には、遊び道具の片付けのお手伝いもしていただきました。

また、次回に向けて様々なご意見をいただき、改善点なども見つけることができました。

今後も保護者・地域の方々と連携して、より充実した活動となるよう進めていきます。

3年生 社会科「百草ファーム見学」

9月26日(火)に百草ファームへ見学に行きました。

社会科「日野市の農家の仕事」の学習の一環として見学させていただきました。子供たちは熱心に耳を傾け、疑問に思ったことをたくさん質問していました。その中で、生き物の世話をするということは、365日お休みがないことを知り、その大変さを理解することができました。牛はペットとは違い、家畜としてその命を人間のために使ってくれていること、だからこそ牛乳などの食べ物を大切にしなければならないことを学ぶことができました。

また、百草ファームが営んでいるジェラート屋さんに寄り、百草ファームで搾乳された新鮮な牛乳を使用したジェラートを、牛に感謝しながら食べました。

たちばな学級 研究授業「マット名人になろう」

9/20(水)に今年度4回目の研究授業が行われました。たちばな学級のマット運動「マット名人になろう」の学習でした。

初めはリズミカルな音楽に乗って、担任の真似をしながら感覚運動遊びを行いました。遊び感覚で楽しく行う中でも、ブリッジや背支持倒立、ゆりかごなど、マット運動の基礎・基本の力につながる活動になっていました。

次は「グループタイム」です。「きれいな前転技をめざそう」をめあてに、課題別に3つのグループに分かれて学習しました。動物歩きを取り入れた楽しい活動の中にも手足で自分の体を支持する運動を行い、前転に親しむグループ。まっすぐ回ること、着手、着地姿勢を美しくすることをめあてに活動するグループ。発展技の開脚前転にも取り組むグループ。どのグループも、「トン・クルッ・ピタ!」の合言葉を意識しながら、楽しく練習を行いました。

最後は、「チャレンジタイム」です。3つのグループに分かれていた子供たちがここでまた一堂に会し、同じ場でサーキットのように回りながら、今まで習った技を試していきます。中には、上級生の行う難しい技にあこがれ、開脚前転・開脚後転・側方倒立回転等に取り組む子供たちもいました。自然発生的に子供たち同士で見合う活動が行われ、また自分のペースでやってみたい活動に取り組む姿がありました。授業後の子供たちの表情は、充実感に満ちていました。

研究授業の後は、授業改善に向けて研究協議会を行い、教員同士で学びを深めました。今回は日野市教育委員会指導主事の加藤信秀先生を講師にお招きし、指導・講評をいただきました。

今後も「すすんで・みんなで・楽しんで」子供が活躍する体育の授業づくりを進めていきたいと思います。

自由研究発表会「はっけん」②

夏休みにSDGsに関することを研究した人が、研究した内容を2年生以上の全校へ伝える八小自由研究発表会『はっけん』が終わった後には、ワークシートなどで発表に対しての感想やSDGsの目標に向けて自分がやってみたいことを聞きました。素晴らしいことがたくさん書かれていましたので、少し紹介したいと思います!Q.「発表を聞いて、SDGsの目標にむけて自分も頑張ろうと思いましたか?」という質問に対して、「頑張ろうと思った」「少し頑張ってみようと思った」と回答した児童がなんと約98%でした!また、「給食を残さないように頑張る」「水の出しすぎに注意する」などと自分にできることを考え、実行していこうとする児童がたくさんいました!

自由研究発表会「はっけん」➀

当初の予定より1週ずれてしまいましたが、夏休みにSDGsに関することを研究した人が、研究した内容を2年生以上の全校へ伝える八小自由研究発表会『はっけん』が開催されました!!今回は、➀オンライン上で発表者の発表を聞く②教室で発表を聞いている児童にオンライン上で感想をインタビューするというやり方で行いました。発表はどれも「私にもできることはないかな?」と考えさせられる素晴らしい発表でした。発表者の児童は「緊張したけれど楽しかった!」「みんなに聞いてもらえてよかった!」などと、達成感を味わっているようでした!教室で聞いている児童からは「SDGsについて知れてよかった!もっと調べてみたい!」「SDGsの目標に向けてできることからやってみたい!」などと、SDGsに関して主体的に取り組もうとする声が聞こえてきました!改めて、発表者の児童のみなさん、素晴らしい発表をありがとうございました!

石拾い集会

朝の全校集会の時間を使って、運動会に向けて全校児童で校庭の石拾いを行いました。

来週からは運動会練習も始まりますので、安全に練習に取り組めるように環境委員会が中心となって行いました。

短い時間でしたが、児童一人一人が、丁寧に黙々と石を拾い集めました。

全員で協力して取り組み、多くの石を校庭から取り除くことができました。

環境の整った校庭で、のびのびと練習に励んでほしいと思います。

PTA秋祭り実行委員会打ち合わせ

10月28日(土)に開催予定の「PTA秋祭り」に向けて、第1回目の実行委員会を行いました。

6年生の希望者18名の児童が実行委員として、土曜授業の後に集まってくれました。

PTA役員の方からお祭りの内容について話を聞き、その後に当日どのように進めていくかを話し合いました。

遊びの担当を決めたり、謎解きの問題を考えたりと、積極的に話し合いに参観している姿が大変立派でした。

PTA役員と実行委員を中心に企画する秋祭り。どんな楽しい内容になるのか、当日をお楽しみに!

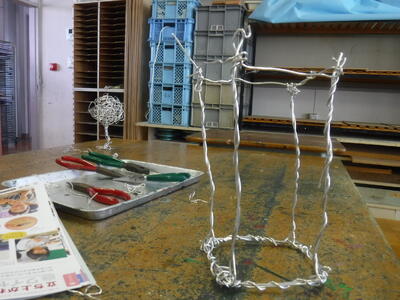

5年生 図工「立ち上がれ!ワイヤーアート」

5年生はペンチを使い、針金を加工して立体的な作品をつくる活動をしています。

「ペンチって意外と重い…」「針金はキラキラしているね」などと、新たに触れる材料や用具に関心をもって活動している様子が見られました。

塔や乗り物、生き物や植物など、様々な作品が生まれている最中です。

「はっけん」に向けた練習が始まりました!!

9月14日(木)の八小自由研究発表会『はっけん』に向けて、発表者の児童の練習が始まりました。

夏休みの自由研究でSDGsに関することを調べた児童が、調べたことを2年生以上の全校に発表する『はっけん』ですが、練習段階から児童たちはやる気に満ちていました。

児童からは「本番は緊張するかも!」という声も聞こえましたが、自信をもって発表するために、一生懸命練習に取り組んでいました!

避難訓練(消防団による講話)

今月の避難訓練は、給食室より火災が起こったとの想定で行いました。

また、今回は日野市消防団第八分団の皆様に来ていただき、初期消火の訓練も行いました。

当日は気温が高く、WBGT(暑さ指数)も高かったため、廊下までの避難とし、6年生の代表児童の初期消火訓練の様子を各教室からオンラインで視聴しました。

水消火器体験では、初めて消火器を扱う子供たちに、消防団の方が分かりやすく説明をしてくださいました。

代表児童は、「火事だ!」の声で消火器を持ち、火元に向かってホースで狙いを定め、上手に消火活動ができました。

その後は、消防団員の方より防災についての講話をいただきました。

消防団の皆様は、普段はそれぞれのお仕事をしながら、地域のために、消火活動や災害対応、防火・防災に関する広報、訓練の指導などを行っています。

地域の方々に支えていただいて、私たちは安心して、安全に生活できていることを今回の訓練から学ぶことができました。

6年生 図工「言葉から想像を広げて」

6年生は、今まで読んだ物語や詩、短歌の中から心に残っている場面を絵に表す学習をしています。

「どの作品のどの場面にしようかな?」と考える活動から、この学習は始まっています。

国語の教科書を持ってくる子もいれば、家からお気に入りの本を持ってくる子もいました。

作品の雰囲気や、登場人物の気持ち、聞こえてきそうな音や香りなどを想像しながら画用紙に表しました。

2学期がスタートして1週間

2学期がスタートして1週間が経ちましたが、子供たちは暑い中でも元気に登校しています。

各教室内や廊下には、夏休みの自由研究が展示され、一人一人の頑張りが伝わってきます。

また、学習だけでなく掃除活動や委員会活動なども一生懸命頑張る子供たちの姿も見られ、大変嬉しく思います。

9月に入り、今後は学校行事に向けた準備も始まっていきます。

1年間の中で最も長い2学期です。様々な行事や日々の活動を通して子供たちの成長をサポートしてまいります。

4年生 図工「まぼろしの花」

2学期最初の図工の授業では、誰も見たことのない幻の花を想像して絵の具で表す活動をしました。

「幻の花ってどんな花かな?」という質問に、「1000年に一度咲く花」「世界に1つしかない花」「ありがとうと言われると咲く花」など、たくさんの素敵な意見が出ました。

どんな花か見ている人に伝わるように、様々な道具を使って表し方や色を塗る順番を工夫して取り組んでいます。

どんな花が見られるのか、完成が楽しみです。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。