文字

背景

行間

学校の様子

【2年生】消防写生会

消防写生会がありました。

例年より多くのはたらく車が八小の校庭に終結‼

子供たちは間近に消防車や救急車を見ることができ、大喜びでした。

自分が描きたい車の近くへ行き、大きくしっかりと描くことができました。

「大きくてすごいな!」

「ホースがついているよ!」

「はしごもついているんだね!」

近くで見るからこそ、見つけることができるものも多くあったようです。

消防士の方から、車に搭載されている器具などを見せていただいたり、説明をしていただいたりするなどし、大満足の子供たちでした。

1年生、新しいこと、たくさん勉強しています!

入学式から10日が経ちました。

先日の1年生を迎える会で在校生との顔合わせが終わり、毎日お世話に来てくれている6年生の他にも関わりが増えてきました。小学校生活へのギャップを減らし、円滑な移行を実現する時間として、手遊び歌や校庭の探検、みんなで楽しむゲームなども織り交ぜた「スタートカリキュラム」にも取り組んでいます。

この日は、「春を見つけよう」というお絵かきや、いよいよ18日から始まる給食に向けたお勉強もがんばりました。

1年生を迎える会

1年生が八小に入学して1週間が経った今日、1年生を迎える会を行いました。

一つ年上の2年生からはパッチンガエルのプレゼント‼

1年生は教室に戻ってから、たくさん遊んだそうです。

一番の盛り上がりを見せたのは、八小名物⁉の八小3色博士の登場‼

八小に関するクイズを3色博士の解説を聞いて答えるゲームを行いました。

1年生だけでなく、在校生も3色博士の解説をよく聞き、クイズに答えていました。

1年生が八小の仲間に入ったことを、全校児童でお祝いすることができました。

学期初めの保護者会にご参加ありがとうございます。

新年度最初の保護者会を実施しております。

先日は中学年、本日は低学年とたちばな学級の保護者の皆様にご来校していただき、全体会、学級懇談会を実施いたしました。新学期が始まって僅か1週間とはいえ、新しい刺激がたくさんの毎日に、子供たちはご家庭でたくさんの出来事や出会いについて話しているのではないでしょうか。コロナ禍の感染症対策をしっかり行いながらも、今できる最善を尽くして、学校と保護者がタッグを組んで「もっと楽しい学校」をつくっていきましょう。ご理解、ご協力よろしくお願いします。

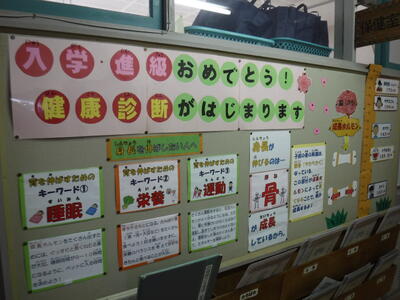

成長を実感!身体計測、健康診断を実施しています。

進級のわくわくが学校を温かいムードで包んでいます。

子供たちが楽しみにしていることの一つに身体計測や健康診断があります。

保健室の前には丈夫な体をつくる栄養素、身長や体重についての掲示をしています。

今週は各学年「聴力検査」が続いています。

春の陽を受けて…。芝生広場にお山が出現!

冬の間養生していた芝生のカバー(芝生のバンソウコウ、と呼びます)を外すと、下から春色に色づいた芝生のじゅうたんが現れました。と、そこに見慣れないでっぱりが幾つも出現。何だろう、と思って近づいてい見ると、クローバー(シロツメクサ)がぎっしり密集して生えていました。シートの隙間の陽光目指してみんな集まってきたのでしょう。きれいなドーム型に盛り上がって、春の息吹を感じます。(しばらくするとドームは平らになってしまいましたが…。)

八小の子供たちが大好きな芝生広場解禁まであと少し。お楽しみに。

元気に挨拶運動!

新学期早々ですが、4年生はみんなよりも少し早く登校し、校門で元気に挨拶運動をしています。黄色い帽子の1年生からは負けじと大きな挨拶が帰ってきて、ほほえましい光景が広がります。学校に元気を注入してくれる4年生、ご苦労様。

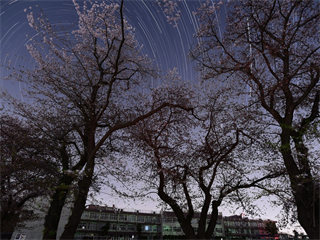

散り行く夜桜と織姫星

昨日は夏日を記録しました。

季節外れの暑さに、これで夏は乗り切れるのか、と不安を覚えます。

さて、校庭の桜もほぼ咲き終わり、校舎の中にも花びらが舞い込んで風情を演出してくれます。

本校学校評議員で天文解説員のの村山孝一さんが、素敵な夜景を写真に収めてくださいました。

牛乳が変わりました!

子供たちも大好きな給食の牛乳。

日野八小は今時珍しいこだわりの「瓶牛乳」です。

そして、この日から始まった給食でその牛乳が変わりました。

かわいらしいパッケージデザイン。子供たちの食欲も高まりそうです。

牛乳の変更について、詳しくは今月の給食だよりをご覧ください。

春 爛漫!

三寒四温、いよいよ春本番の暖かさになり、学校の草花も喜んでいます。

各学級写真撮影や生活科の春探しなど、校庭やビオトープで春を満喫しています。

桜だけじゃもったいない。週末も春探しをどうぞ。

令和4年度のスタート! 第53回入学式

令和4年4月6日、この日、日野第八小学校の新しい年度が幕を開けました。

ここ数日の冷え込みで小休止していた桜も満開に咲き誇り、雲の切れ間から暖かな日差しが差し込む中、ドキドキワクワクの「着任式」での担任発表、そして12人の転入生を迎えた「1学期始業式」が行われました。みんな笑顔いっぱいで、新しい1年への期待が伝わってきます。進級おめでとう!

初日はあっという間の下校。そして今度は新しい1年生を迎える入学式が行われました。108名の元気な1年生を迎え、日野第八小学校はますますパワーアップします。児童、そして保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。

第53回卒業式

天候にも恵まれ、3月25日(金)に

本校の第53回卒業式を挙行することができました。

111名の卒業生の未来に幸多からんことを。

これまでの各位のご支援、ご協力に感謝いたします。

令和3年度 修了式

3月24日(木)、令和3年度の修了式を行いました。

今回もコロナ禍の対応として、リモートで各教室に配信する形となりましたが、卒業式の準備が整った体育館の会場では、各学年の代表児童が修了証を厳かに受け取りました。各教室でも、児童は緊張感をもって儀式に臨み、一人一人が自分自身の成長をしっかりと実感することができました。体育館の舞台で緊張する中作文を読み上げてくれた1年生、立派でした。「もっといい学校をつくる」気持ちが、全校に広がった修了式となりました。

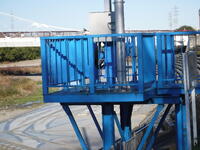

【4年生】総合的な学習の時間「伝えよう!用水のよさ」

4年生では、年間を通して地域に流れる用水について学習をしてきました。

そこで知った用水のよさをもっと多くの人たちに広めたいと考え、このホームページで紹介することにしました。

今回は、雨が降った時の用水の用途について紹介します。

この機械は、川の水から流れてくる用水の水の量を調整するものです。

用水があふれることを防いでいます。

この用水が深くほられているため、雨が降ってもあまりあふれることがありません。

この用水は幅が広く、そこが深いです。そのため、雨が降った時に雨水がたまって役に立ちます。

用水は生き物のためだけでなく、私たちの生活の中で役に立つはたらきがあります。この用水を守るためにも、ごみを捨てずに、きれいな用水にしていきたいです。

たちばな学級 階段アート完成!

たちばな学級全員で取り組んだ階段アートが遂に完成しました。

とても目を見張る作品となり、休み時間に階段を通るたびにみんな立ち止まって見ていました。

たちばな学級の作品がまた一つ八小を華やかに彩ることができました。

【4年生】総合的な学習の時間「伝えよう!用水のよさ」

4年生では、年間を通して地域に流れる用水について学習をしてきました。

そこで知った用水のよさをもっと多くの人たちに広めたいと考え、このホームページで紹介することにしました。

今回は、用水の水質について紹介します。

私たちは、総合的な学習の時間で用水路について調べました。その中でも向島親水路の水質について紹介します。

向島親水路のはじめの方

下の石が見えるくらいに透明でした。水も冷たくて魚などはすみやすそうです。

水をくんでいるところ

トンボ池の水をくんでいます。くんだ水はきれいでした。だから、生き物がすみやすいと思いました。

向島親水路トンボ池のあたり

カモがいました。カモがすめるほど水がきれいだということがわかりました。

向島親水路終わりの方

底の方の石に混じって、タニシの貝がありました。水がきれいだから、タニシもくらしていけるのだと思います。

向島親水路からとってきた水

向島親水路から取ってきた水です。向島親水路の色んな所からとってきました。どれも透明度が高かったです。後ろのものが透き通って見えました。

水質検査の結果

水質検査をしたところ、全部同じような結果でした。どれもきれいな方だったので、向島親水路はきれいな水だということがわかりました。

私たちはこのきれいな用水路を守っていきたいです。そのために用水路にごみを捨てないようにしてください。

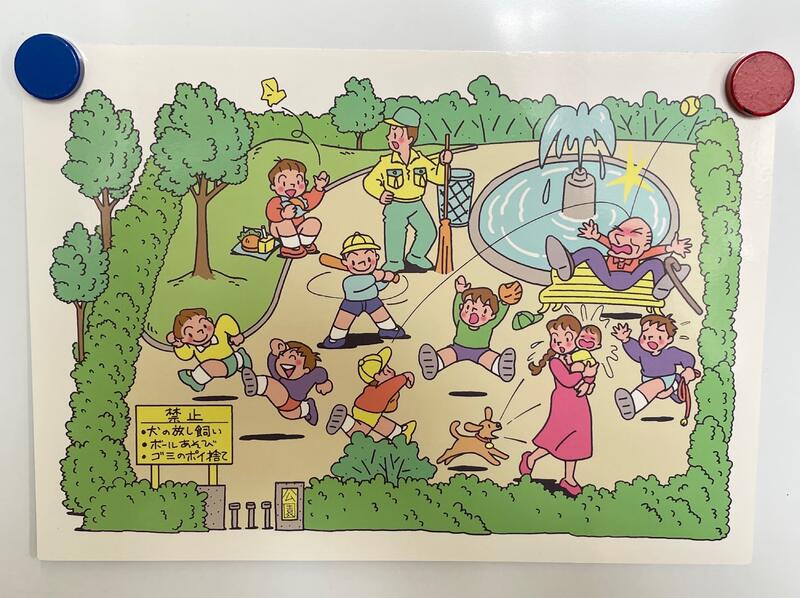

ステップ教室 「どこがいけないの?」

ステップ教室の個別学習では、主にソーシャルスキルトレーニング(SST)を行っています。

今日は、絵カードを使ってSSTを行いました。

この活動は、生活のなかで起こりうる場面について、善悪の判断をしたり、場に応じた適切な行動を考える活動です。

カードに描かれた場面を見て、いけないと思うところや、本当はどうしたらいいのかについて考えました。

「ゴミをポイ捨てしている人がいる。ゴミ箱に捨てないと。」「ボール禁止の公園で、ボール遊びはだめだね。」などと話しながら、場に応じた行動を楽しく考えました。

【4年生】総合的な学習の時間「伝えよう!用水のよさ」

4年生では、年間を通して地域に流れる用水について学習をしてきました。

そこで知った用水のよさをもっと多くの人たちに広めたいと考え、このホームページで紹介することにしました。

今回は、用水にいる生き物について紹介します。

私達は、総合的な学習の学習で用水について調べました。

実際に向島親水路を見に行き、用水の良さを調べました。そして、用水の良さがわかるマップを作りました。

今回は、そのマップの中の一部を紹介します。是非見てください。

トンボ池にカモがいます。他にもたくさんカモがいたのでカモが住みやすい池だということになります。

コイが二、三匹いました。コイがすみやすい用水なんだと思います。

ザリガニの抜け殻がありました。ザリガニが抜け殻を脱げるということは、抜け殻を脱ぐまでその用水で過ごせたということになります。

このように用水には自然がたくさんあります。

みなさんもこのような自然いっぱいの用水に行ってみてください。そしてゴミを捨てないようにしてください。

【4年生】総合的な学習の時間「伝えよう!用水のよさ」

4年生では、年間を通して地域に流れる用水について学習をしてきました。

そこで知った用水のよさをもっと多くの人たちに広めたいと考え、このホームページで紹介することにしました。

今回は、用水にいる魚について紹介します。

僕達は総合的な学習の時間で用水の良さについて調べました。

用水には、たくさんの生き物がいました。

それを皆さんに知ってもらいたいので発表します。

1種類目:用水にいた生き物はコイでした。

コイは、人がいないと大人しかったです。人が声を出したり、足音がしたりすると逃げてしまいました。

コイがいたということは、用水にはコイにとっての餌があったんだと思います。

この日、コイは4匹ぐらいいました。

2種類目:用水にいた生き物はカモでした。

カモは2匹ぐらいいました。

カモはこの用水に毎日きているのかなと思いました。

カモは2匹ぐらいだったので親子なのかな、とも思いました。

カモにとっても餌があると考えました。

3種類目:用水にいた生き物はザリガニでした。

ザリガニは足音を立てたらすぐに逃げていきました。

ザリガニの抜け殻もありました。

用水にはたくさんの生き物がいました。皆さんも用水に行ってみませんか。

また、用水にゴミを捨てたりしないで、生き物がたくさんいる用水を大切にしましょう。

【4年生】総合的な学習の時間「伝えよう!用水のよさ」

4年生では、年間を通して地域に流れる用水について学習をしてきました。

そこで知った用水のよさをもっと多くの人たちに広めたいと考え、このホームページで紹介することにしました。

今回は、用水の周りにある植物について紹介します。

私達は、総合的な学習の時間で用水の周りの植物について、調べました。

向島親水路に行って用水の周りの植物をたくさん見られることができました。

それでは今から、秋の用水の周りの植物について紹介します。

まず、きれいな紅葉が見れました。

とても綺麗でした。その時だけしか見ることができない綺麗さがありました。

次に紹介するのはどんぐりです。どんぐりは驚くほどたくさん落ちていました。

しかも、珍しい帽子つきも見つけられました。

この他にもたくさんの自然が見つけられました。

今は春なので皆さんは春らしい植物を見つけてみてはどうですか?

これで植物グループの発表を終わります。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。