文字

背景

行間

学校の様子

ステップ教室 ~あったか言葉の木~

ステップ教室では、小集団学習の終わりに、「あったか言葉の葉」と「がんばりの実」を使って振り返りをしています。「あったか言葉の葉」には、自分が伝えることができた、相手がいい気持ちになる言葉を書き、「がんばりの実」にはその時間に自分が頑張ったことを書いています。少しずつ、葉や実が増え、にぎやかになってきました。

今週はいよいよ運動会です。一人一人がたくさんの「あったか言葉の葉」と「がんばりの実」をつけることができるように、頑張りましょう。

6年 理科「水よう液の性質」

6年生は理科で「水よう液の性質」という学習に取り組んでいます。

今回の実験は「塩酸に金属を入れるとどうなるのだろうか。」というものです。

予想を「塩酸はものを溶かす働きがあるから金属も溶かすと思う。」などと立てました。

実験をしてみると・・・。

「アルミニウムは溶けた!煙も出た。」「スチールウールはなかなか溶けない。」と気付くことができました。

化学の分野に触れるのは初めてで、新しい発見もたくさんありました。

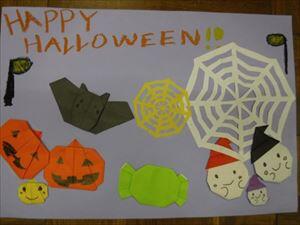

生活単元学習「折り紙作品作り」

生活単元学習では、手先の器用さを高めるために、折り紙を使った学習に取り組んでいます。季節柄やハロウィンにまつわるいろいろなものを折って、作品を完成させる予定です。クロームブックを活用して、折り方を確認しながら取り組みました。分からない部分は何度も動画を見て黙々と作業を進める子や、困っている友達に優しく教える子など様々な方法で一人一人が頑張って学習しています。どんどん素敵な作品に変化していく様子は、指導しているこちらもとてもわくわくします。

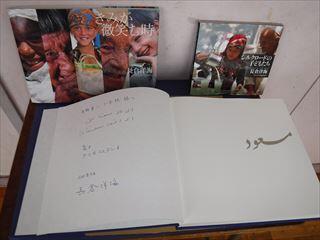

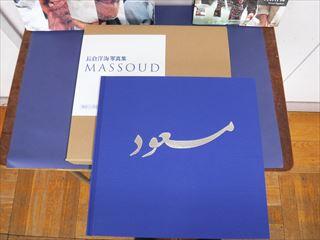

「世界に目を向けて」 長倉洋海氏から最新の写真集が届きました!

昨年、一昨年と本校で講演会をしてくださった世界的な写真家 長倉 洋海氏。

報道写真家として世界中を取材した経験を、子どもたちにたくさんの写真と共に語ってくださいました。

本校のすべての教室には長倉氏から八小の子供達のために贈られたの世界の子供たちのカレンダーがかけてあります。

そんな長倉さんは、この7月までアフガニスタンの山奥で、現地の学校の支援のために滞在していました。

そして、帰国からわずか一月で、政権が変わり、アフガニスタンは再び混乱の最中に陥ってしまいました。

日本にいて、なかなか実感できないことであっても、この地球上に紛争で苦しんでいる人々がいること、その事実を知る

ことが今できる第一歩です。長年のアフガニスタン取材の記録が収められた写真集が届きました。

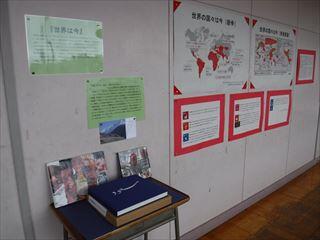

図書室前の壁面は「世界はいま」というテーマで、「世界の紛争」「世界の気候変動」について、SDGsの視点か

らまとめた掲示をしています。長倉さんの写真集と合わせて、子どもたちが、立ち止まって世界に目を向けるきっか

家になれば、と願っています。

ひのはちESDプロジェクト第1弾! 自由研究オンライン発表

八小の教育活動の大きな柱の一つであるESD。

昨年度までの東京都の研究指定校としての成果を生かしつつ、未来を担う子供たちの素敵な感性、資質を磨いていこうと取り組んでいます。「ひのはちESDプロジェクト」の第1弾は自由研究の発表。3年生以上の各学年の自由研究の中から「持続可能な未来」に関する作品について、校内に広く知ってもらおうとクロームブックを活用して学年ごとに紹介動画を作成し、5回に分けて朝の時間に視聴しました。身近な日常に鋭く切り込み、あっと驚く発想でリサイクル工作に挑戦し、地道な観察からすごい発見をしてしまう子供たち。頼もしい!

紹介動画にはMr.ESDという謎の人物も登場し、八小の取組を盛り立てていました。「ひのはちESDプロジェクト」の更なる展開にご期待ください。

3年生 福祉体験

3年生は「総合的な学習の時間」で「住みやすいまちってなんだろう」という学習を進めています。わたしたちの住むこの日野市がすべての人にとって住みやすいまちにしていくためにどんなことが必要か考え、自分でもできることはないか考え、行動していくことを目標にしています。その学習の一環として、5日(火)には視覚障がいがある方、下肢に障がいがある方にお話を聞きました。また、6日(水)7日(木)には車椅子体験とアイマスク体験をしました。

ステップ教室 グループ学習が始まりました。

9月末から、ようやく2学期のグループ学習が始まりました。

この日は、『電池人間』という活動を行いました。お手玉を電池に見立てて頭の上に乗せ、落とさないように気をつけながらゴールを目指すゲームです。お手玉が落ちてしまったら、動けません。お助けマンがお手玉を拾って頭の上に乗せてくれるのを待ちます。今回は、リレー形式で行い、子どもチームと教員チームでどちらが早く全員終わるかを競争しました。途中から、頭の上にお手玉を乗せたまま置き石を両足ジャンプするミッションにも挑戦しました。

子どもたちは、教員チームに勝つためにたくさん声をかけ合いながら一生懸命取り組んでいました。協力することや、負けて悔しい時の気持ちの切り替え方などを学びながら、とても盛り上がることができた1時間でした。

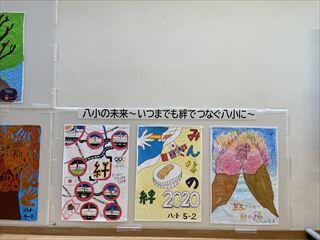

オリパラ応援ポスター ~いつまでも絆でつなぐ八小~

オリパラ応援ポスターが市民の森ふれあいホールに展示されました。

終わってしまうとあっという間だった東京2020ですが、いつまでも子供たちの記憶に残ることと思います。

日野八小はオリパラ応援ポスターのスローガンを、開校50周年のスローガンと合わせ「八小の未来~いつまでも絆でつなぐ八小~としました。

運動会に向けて~校庭整地作業~

10月に入りました。運動会まで約3週間、各学年少しずつ表現種目や徒競走の練習が始まっています。

八小の校庭は50周年記念に設置されたスプリンクラーのお蔭で、以前のような砂塵が舞うことは少なくなりましたが、夏の大雨や先日の台風で校庭にはたくさんの凹みができています。今回の整地作業は、砂を入れ、重機を使って凸凹を平にする大掛かりなもの。運動会前のタイミングで、この日一日校庭は使えませんでしたが、安全に運動や遊びができるよう整備が進みました。

クラブ活動再開です

本日、2学期初のクラブ活動を行いました。4か月振りのクラブ活動でどのクラブも久しぶりの活動を、笑顔で楽しんでいました。

球技クラブでは、サッカーを行いました。久しぶりに出会うクラブの仲間たちと、とても元気よく、そして活発に活動していました。ゴールを決めた瞬間にはチームの仲間たちと、とてもうれしそうに喜ぶ姿が見られ、クラブ活動ができるうれしさを全身で表していました。

今後、クラブ活動を始め多くの活動が再開していきます。様々なことに配慮をしながら、楽しい思い出を増やしていきたいと思います。

たちばな学級 総合的な学習の時間「いろいろな国について知ろう」

総合的な学習の時間では、先日オンラインでお会いしたレインボーハウスの留学生の出身国に関心をもち、グループに分かれて調べ学習をしています。クロームブックを活用してその国の情報を調べ、プリントに書いてまとめています。今回の学習では、実際に写真を提示しながら調べたことを発表する練習をしました。早く直接お会いして学習の成果を伝えたいです。

9月避難訓練

9月21日に避難訓練がありました。今回は、2次避難の訓練でした。

通常は地震・火災等が起こったら校庭に避難しますが、校庭に留まることが危険と判断された場合、2次避難場所であるたちばな公園に避難します。

クラスごとに順番に外に出て、2次避難場所を確認しました。命にかかわる大事な訓練なので、どのクラスも担任の先生の指示に従って真剣に取り組んでいました。

6年 運動会オリエンテーション

運動会、表現演技のオリエンテーションを行いました。

今年は組体操一人技とフラッグ演技を行います。

初日はオリエンテーションとして、演技の内容の確認や一人ずつの目標を立てました。

「楽しむ」や「係の仕事をする」などたくさんの目標を立てることができました。これから練習を行っていきます。

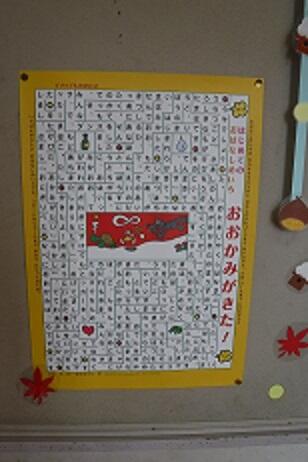

ステップ教室 掲示物紹介「おはなしめいろ」

現在、ステップ教室前の廊下の壁や、ステップ教室内のホワイトボードに「おはなしめいろ(作:杉山亮)」を掲示しています。迷路に書かれた文字を追ってスタートからゴールまで読み進めると、よく知られた昔話が読めるというものです。目で文字を追う練習に加え、行き止まりの道にも少しおかしなお話が書かれているので、失敗を笑って受け入れる練習にもなります。

ステップ教室での個別授業が始まり、久しぶりにステップ教室に来た子どもたちからは、「なにこれ?」「楽しそう。」「えー、お話が終わっちゃったよ。」「やった!ゴールだ。」と好評です。

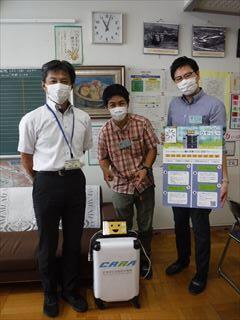

二酸化炭素回収装置「ひやっしー」がやってくる!

ひの社会教育センター主催事業の「未来へのバトンサミット2021」の開催に先立ち、日野八小に、現役大学生が発明した画期的な二酸化炭素回収装置「ひやっしー」がやってきました。この日は、「日野市役所企画経営課の鈴木さん、ひの社会教育センターの寺田さんが、八小への貸し出し等の打合せをするために実物をもって校長室に来てくれました。小型スーツケースの中に周囲の空気を吸気し、中の触媒にCO2を吸着する装置を収め、AIでCO2濃度を判定し、回収率も見える化してくれるという、夢のようなマシン。回収量は12畳程度の森林と同程度で、回収したCO2は炭酸原料、さらにディーゼル燃料に置換することも可能、という画期的なものです。SDGs未来都市を標榜する日野市のアクションと連携して、日野八小もいよいよ「八小ESDプロジェクト」をスタートさせます。わくわくが始まります。今後にご期待ください。

野菜作りは準備が大事!

夏野菜がたくさん実ったたちばな学級の畑も、今はひとまずお休みです。次の野菜たちを育てるために栄養満点の土作りの準備しています。給食室から調理の際に残った野菜くずをいただき、肥料にしていきます。野菜くずを細かく千切って、米ぬかと混ぜ合わせたらよく踏みます。それを土に混ぜてしばらく寝かせます。元気に育つか今から楽しみです。

ステップ教室 指導開始に向けて

ステップ教室では、個別の授業やグループの授業に向けて、教材を準備しています。

下の写真は、牛乳パックや新聞紙を使って作ったゲートボールです。ゴールにねらいを定めて、クラブを操作することで、体の動かし方を意識して動く練習になります。入らなかった場合にイライラしないで活動に取り組むことも大切です。

下の写真は、凧あげの様子です。凧あげは、風をつかむ感覚を感じたり、力の加減を調節したりする練習になります。

一足先に挑戦した3年生は、「上がると楽しい!」と話していました。

先生曰く、「風をよく見て、向かい風に向かって進むことが大切です。」とのことです。

樹木剪定と記念植樹

夏の暑さも一段落、秋の風が感じられるようになってきました。学校では植木屋さんによる樹木剪定作業を行いました。シンボルツリーでもある東昇降口前の大きなクスノキは、強めの刈込ですっきり。程久保川に面した桜は、枯れかけて落下が危険な枝を落とし、スプリンクラーに干渉していた枝も落としました。第五幼稚園との境の果樹エリア(柿、花梨、梅等)には、夏ミカン(八朔)を新たに植えました。これは、昨年度末に閉園した第五幼稚園のシンボルでもあった夏ミカンの木のメモリーとしての植樹です。たくさんの実をつけて大きく育ち、八小の子供たちの思い出にもつながってくれたら、と思います。

たちばな学級レインボーハウスオンライン交流会

今年度も、たちばな学級ではいろいろな国についての理解を深めるため、市内にあるレインボーハウスと交流を行っています。今回は、シエラレオネ共和国とウガンダ共和国出身の留学生とオンラインで交流し、国の魅力などを教えていただきました。初めて聞く国もあり、子供たちもとても興味をもって話を聞いたり質問をしたりしていました。今後は、自分たちでもその国について調べ、さらに理解を深めていきたいと思います。

二学期のスタート 始業式

子供たちの明るい笑顔があふれる中、二学期が始まりました。

始業式では校長先生の話をリモートで聞きました。

「感染症対策のため制約のある中でできることをやっていきたい。

より良い学校作りのために高学年にはぜひ様々なアイディアを出してほしい」

というお話を、各教室でしっかりと聞くことができました。

分散登校のため全員と顔を合わせることができませんでしたが、

久しぶりに会った先生方や友達と、嬉しそうに過ごしていました。

クラス全員で集まるのは少し先となってしまいましたが、笑顔で集まれる日を楽しみにしながら、みんな揃ったらどんなことをしようかな…?とワクワクしながら、二学期も元気に過ごしていきたいと思います。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。