文字

背景

行間

学校の様子

2学期のスタート!

8月26日(月)より、日野第八小学校では2学期がスタートしました。

久しぶりに会った子供たちの顔はとても明るく、充実した夏休みを過ごしてきたことが分かりました。

始業式では、校長先生から今年度の目標『すすんで・みんなで・たのしんで –チャレンジひのはち–』について、「失敗から学び、2学期もたくさんのことにチャレンジしてほしい」というお話がありました。

代表の5年生児童からも、「全力サブリーダーとして、当たり前のことをきちんとやりたい!」という力強い決意の言葉がありました。

学校行事がたくさんあり、1年の中で最も長い2学期です。「子供たちがつくる学校」を目指して、子供たちの主体的な学びを支えていきます。

2学期も日野第八小学校をよろしくお願いします。

夏休みラジオ体操&お楽しみ会

7月22日(月)に、PTA主催のラジオ体操を開催しました。

朝からとても暑い日でしたが、子供たちは保護者や先生たちと一緒に元気にラジオ体操を行いました。

また、ラジオ体操の後は八小の先生クイズ等を〇✖形式で行いました。

PTA発行の先生紹介の広報誌でよく知っているからか、全問正解者が今年は数多くいました。

そして最後は、夏休み恒例となったスプリンクラーでの水浴びです!

子供たちの嬉しそうな歓声が響いていました。夏休みの楽しい思い出の一つになったことと思います。

PTA役員の皆様、早朝よりご準備いただきありがとうございました!

1学期 終業式

1学期の終業式を校庭で行いました。

開始時刻より前に全員が整列し、1学期の成長を感じました。

校長先生からは、八小のみんなが様々なチャレンジをして頑張ったことをたくさん褒めてもらいました。

また、たちばな学級と3年生代表児童が、1学期にチャレンジしたこと等を堂々と発表してくれました。

発表する児童も、発表を聞く児童も大変立派な姿でした。

本日をもって1学期を終わり、いよいよ明日から子供たちにとって待ちに待った夏休みに入ります。

2学期も元気いっぱいの子供たちと会えることを楽しみにしています。

6年生 着衣泳

6年生は水泳学習のまとめとして、水難事故に万が一遭遇した際に、自分の身を守ることができるように着衣泳を行いました。

服を着たまま水の中に入った時の重さを体感したり、どうやったら浮きやすいかを考えたりしました。

子供たちは、「服を着ていると泳ぎにくい」「服が体について重くなった気がする」など、いつもの水泳学習とは違うことに気付いている様子でした。

また、ペットボトルを使った体を浮かせる方法を体験し、いざとなった時にどのように対応したらよいかを学ぶことができました。

今回の学習を忘れず、今年の夏も安全に過ごしてほしいと思います。

6年生 日光のよさを伝えよう!

6年生が日光移動教室で学んできたことをスライドにまとめ、5年生に発表していました。

この日のために、総合の時間などを使って準備してきた6年生。

5年生が「来年の移動教室、楽しみだな!」と思ってほしいという気持ちが伝わる発表でした。

5年生は、5月に行った八ヶ岳移動教室の体験と照らし合わせながら、興味深く話を聞いていました。

スライド発表の後には、たくさんの質問の手が挙がり、来年の移動教室に向けて5年生のワクワクした気持ちが伝わってくるようでした。

5年生 外国語 学習のまとめ

1学期も残りわずかとなりました。

外国語の授業では、各学年、様々なゲーム活動を取り入れながら学習のまとめを行っています。

5年生では2つのゲーム活動を行いました。

1つ目は「アルファベットメモリーゲーム」です。

グループでカードを並べ、順番に表に返し、アルファベットの小文字と大文字を揃えたらカードがもらえます。

子供たちからは「uとnは形が似てる!」「pとqの見分け方が分かった!」などの声が上がりました。

文字を写したりなぞったりするときには気付かない発見があったようです。

2つ目は1人1台端末を使った「kahoot」というクイズ形式のゲーム活動です。

普段の授業では発語中心の活動が多く、音で認識している単語を文字でインプットする目的があります。

2学期も、子供たちが楽しく言語活動ができるよう、様々な活動に取り組んでまいります。

Mimmy's Adventure(海外交流授業)

6年生は各クラス、年3回、Zoomを使って海外と交流する授業が予定されています。

本日、第1回目の交流授業がありました。

1学期はインドのガイドさんに、クイズを交えながら、衣食住の文化を教えていただきました。

インドの民族衣装「サリー」には6mの布が使われているとの説明を聞いて、「どうやってサリーを着るのですか?」と質問した6年生。

ガイドさんからの「布を体に巻く方法」や「寒い日や雨の日は身に着け方が違う」という話を興味深く伺いました。

他にも6年生からの質問でガイドさんとの話が広がり、「オクラ」は英語でも「okra」ということや、インドカレーにはたくさんの種類があることなどを学びました。

6年生 展覧会に向けて 図工「研ぎ澄ますと見えてくる」

6年生は展覧会に向けた平面作品のうち、最後の1枚を制作しています。

最後の作品は抽象画で、生活の中で五感を働かせて感じたことをテーマに、今までに習った技法や道具を使って表します。

2時間という短い時間設定の中で、13cm四方の小さい画用紙に表す活動です。

画用紙が小さい分、肩の力を抜いてのびのびと取り組んでいる様子が見受けられました。

短い時間でも、めあてを達成できれば素敵な作品ができるところを見て頂けたらと思います。

また、様々な技法や道具を使っているので、下級生が「6年生になったら、こんなこともできるんだ!」と憧れるような作品となれば嬉しいです。

児童集会「シルエットクイズ」

7月11日(木)の朝の時間に、集会委員会による児童集会「シルエットクイズ」を行いました。

「スクリーンに映った影が何をしているのでしょう」という問題です。

集会委員が数人でスポーツをしている様子を、動きを交えて表現し、それが何を表しているのかをみんなで考えました。

集会委員がつくる影から想像を働かせて楽しく参加し、大変盛り上がりました。

1学期の児童集会は最後になりますが、2学期の児童集会も楽しい集会を計画しています。

集会委員のみなさん、ありがとうございました。

6年生 展覧会に向けて「言葉から想像を広げて」

6年生は2つ目の平面作品の制作に取り組んでいます。

絵に表したい物語や詩、短歌や俳句から感じたことを想像し、絵に表す作品です。

国語の教科書や、クロームブック等の資料を基に、季節や時間帯、聞こえる音や香ってきそうな匂い、登場人物の気持ちやその場面の背景等を想像し、プリントに考えをまとめます。

その後は、今までに使ったことのある用具や技法を活かして画用紙に表していきます。

お互いに感じたことを話し合ったり、アドバイスし合う様子も見られ、感心しています。

同じ文章でも、人によって想像することや表す絵が違う面白さを感じてもらえたらと思います。

Mystery Skype(地域紹介交流授業)

7月2日から6年生を対象としたMystery Skypeが始まりました。

都内の学校とオンラインでつながって、お互いの市区町村の特徴を英語で発表し合います。

相手校の発表を聞いた後に、互いに質問をし合い、相手の学校がある場所を当てる活動をしました。

この日のために、発表の仕方やヒントカードなどの準備を頑張った6年生。

「Clear voice」「Eye contact」「Smile」のポイントを押さえて相手に分かりやすく伝える練習をしてきました。

本番では、緊張の面持ちで発表をしています。

互いの発表が終わった後は、ホッとした様子の子供たち。

今回は大島町立さくら小学校との交流でした。

「どうして正解が分かったの?」「車が好きな人いる?」「そちらは何人の子供がいるの?」など、打ち解けたやり取りも見られました。

避難訓練(初期消火訓練)

本日2校時に避難訓練を行い、給食室より火災が発生した想定で校庭へ避難しました。

1学期最後の避難訓練も「お・か・し・も」の約束を守り、全員が安全に避難することができました。

その後は、日野市消防団第八分団の皆様から初期消火について教えていただき、6年生代表の子供が消火器体験をしました。

その様子を見ていた子供たちも、火災があったときの行動の仕方をしっかり学ぶことができました。

今後も避難訓練等を通じて、子供たちの防火・防災に対する意識を高めていきたいと思います。

日野市消防団第八分団の皆様、本日はご協力いただきありがとうございました。

児童集会「猛獣狩りに行こうよ!」

6月27日(木)の朝の時間に、集会委員会による児童集会「猛獣狩りに行こうよ」を行いました。

進行役の児童が動物の名前を呼び、その名前の文字数でグループをつくります。

人数が足りないグループは、動いて友達を探し、声をかけて人数合わせをしていました。

最初は同学年で組むグループが多かったのですが、徐々にいろいろな学年が混じったグループができて、子供たちも楽しそうでした。

終わった後は、集会委員会で振り返りをします。「もっと楽しい集会にするためにはどうすればいいか」様々な意見が出てきました。次の児童集会も楽しみです。

第2回 なかよしプレイタイム

今年度2回目となる「なかよしプレイタイム」を行いました。

子供たちは事前に自分の班の運動遊びと場所を確認するなど、活動の見通しがもてるように行動する姿が見られました。

子供たちが給食を食べている時間には、8名の「八小お助けしよう隊」の皆様にご協力いただき、準備を終えることができたおかげで、時間通りに運動遊びを始めることができました。

1回目の時と比べると、プレイリーダーの6年生が積極的に下級生に声をかけている姿も見られ、サブリーダーの5年生も素早く片付けを行っていました。

また、6年生は、次回の活動に向けて振り返りもしっかりと行いました。1学期最後のなかよしプレイタイムは、子供たちの成長した姿が多く見られ、充実した活動となりました。

4年生 展覧会に向けて 図工「ひみつのすみか」②

4年生は、のこぎりで切った木切れを組み合わせて「すみか」をつくっています。

どんな物があったらいいかな?何が住んでいるのかな?

想像を広げながら設備や家具、生き物などを身近な材料で表していきます。

作品作りも終盤になり、作品の形やテーマがはっきりとしてきました。

紙やすりで磨いた木材に愛着を感じ、絵を描くことで命を吹き込む子も多く、温かい気持ちになりました。

また、木材を切った時に出てくる木くずを寝床や装飾に使ったりと、木に親しみを感じて取り組んでいる姿がとても素敵でした。

展覧会で飾った際には、子供の思いや考え、努力を感じて頂けたら嬉しいです。

PTA企画「ふれあい動物広場」

6月22日(土)に、PTA企画の「ふれあい動物広場」を八小の校庭にて行いました。

ウサギ、チャボ、ガチョウ、アヒル、七面鳥、ニワトリ、ヒツジ、白ヤギ、黒ヤギなど、、、たくさんの動物がやってきました。

10時の開始から、たくさんの子供たちや保護者の方々が校庭に来て、受付でも長い列ができていました。

参加した人たちは、動物たちに餌やりをしたり、抱っこをしたりして、いろいろな動物との触れ合いを楽しんでいました。

この日は120名以上の子供たちが来て、たくさんの笑顔が見られた大盛況のイベントとなりました。

ご準備いただいたPTA役員の皆様、本当にありがとうございました。

「読み聞かせ隊」の皆様による朝の読み聞かせ

今年度も、学校支援ボランティア「読み聞かせ隊」の皆様による朝の読み聞かせを、各学級で行っています。

本日は、3・4年生の教室で読み聞かせをしていただきました。

毎回、子供たちに考えさせたり、楽しませたりする本を、市立図書館や学校の図書室等から選んで、読み聞かせしてくださいます。

今後も読み聞かせを通して、子供たちがいろいろな本と出会い、保護者や地域の方と出会い、豊かな心を育んでくれたらと思います。

「読み聞かせ隊」の皆様、楽しいお話の読み聞かせ、本当にありがとうございました。

4・5・6年生 セーフティ教室

先週に引き続き、日野警察署の方々を講師としてお招きし、今週は4~6年生を対象としたセーフティ教室を行いました。

インターネット上で知り合った人が想像とは全然違う人であったり、軽はずみな気持ちで投稿したことで加害者になってしまったりする事例について学びました。

また、友達同士のSNSでのやり取りは、相手の表情や状況が見えないために誤解を生みやすく、そこからトラブルに発展しやすいことも学びました。

もし、トラブルに巻き込まれてしまったら、すぐに保護者、警察に相談することも教えていただきました。

貴重なお話をいただき、充実したセーフティ教室となりました。日野警察署の皆様、本当にありがとうございました。

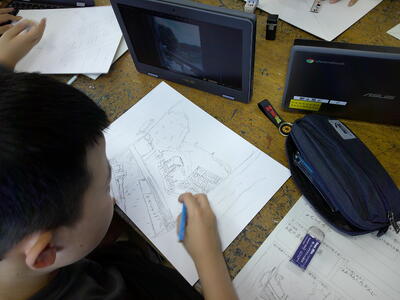

6年生 展覧会に向けて 図工「わたしの大切な風景」

6年生は、展覧会に向けて様々なテーマの平面作品を3点制作します。

1枚目は、学校の中で思い出の残っている場所を表した絵です。

クロームブックを使い、校内の様々な場所の写真を撮り、写真を基にプリントにアイデアスケッチをしました。

その場所を選んだ理由や、どのような雰囲気の作品にしたいかをしっかりと練ってから、キャンバスボードと呼ばれる厚みのある紙に鉛筆で下書きをします。

色を塗る際は、表したい雰囲気や様子が、見ている人に伝わるように絵の具の濃さや塗り方の方法、道具の使い方を工夫して塗ります。

展覧会の際には、子供たちがどのような気持ちを込めて絵に表したのか、作品から感じ取ってもらえたら嬉しいです。

プールでの学習が始まりました!

6月17日(月)から、今年度のプールでの学習が始まりました。

今年度最初のプール利用は3年生でした。久しぶりのプールに、みんな楽しそうに活動していました。

これから7月の中頃まで水泳指導があります。

保護者の皆様には、準備物等でお手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。