文字

背景

行間

学校の様子

5年生 図工「立ち上がれ!ワイヤーアート」

5年生は針金を使って、立ち上がる面白い形づくりに挑戦しています。

様々な太さの針金を使いながら「木をつくろうかな」「細い針金は束ねると強度が増すね」「鉛筆に巻き付けるとばねみたいな形ができるよ」と、針金の特徴を捉えながら表したいものや形を考える様子が見られました。

どのクラスもペンチや針金で怪我をすることなく、楽しく安全に活動できているので、継続していきたいです。

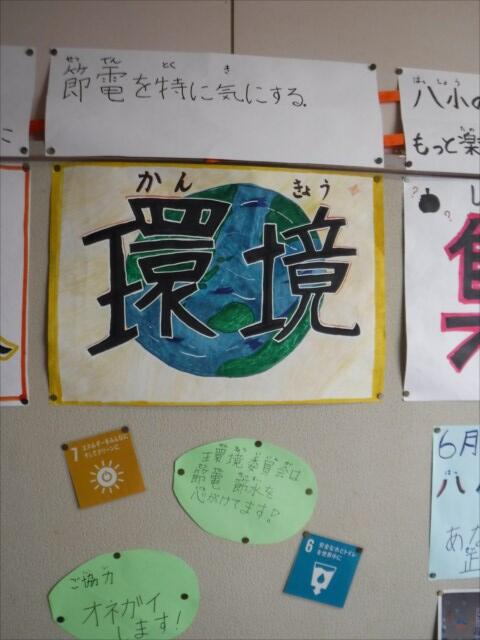

【ESDミーティング】オリエンテーション

3月に行われる「ESDミーティング」に参加予定の児童を対象にオリエンテーションを行いました。

昨年度から八小では「持続可能な社会の担い手として、汎用的に知識技能を働かせ、物事を解決する児童」の育成の一環として「ESDミーティング」を開催しています。「ESDミーティング」では、自分たちがこれから暮らしていく世界がよりよくなるためにはどうすればいいのか、自分たちで調べたことや解決のために実践したことを発表します。

今年は昨年度の人数を大きく上回る応募がありました。これは主体的に問題を解決しようとする児童が増えた結果であり、嬉しいことです。

オリエンテーションでは説明を真剣な眼差しで聞く姿や、分からないことについて積極的に質問する姿が見られました。発表する児童はこれから1カ月間発表の際に用いるスライドを作成していきます。自分たちで考えた『よりよい未来のためにできること』を、自信をもって多くの人に発表してほしいと思います。

3年生 図工「クリスタルアニマル」

3年生は光を通す材料(空き容器やビニール袋など)を組み合わせて、生き物をつくっています。

「ジュースが入っていたカップは、少し白っぽい透明だ!」「ペットボトルもいろんな形があるね」「卵パックのでこぼこは、耳や歯にできそう」などと、材料をよく観察して親しんでいる様子が見られました。

どんな生き物が出来上がるのか楽しみです。

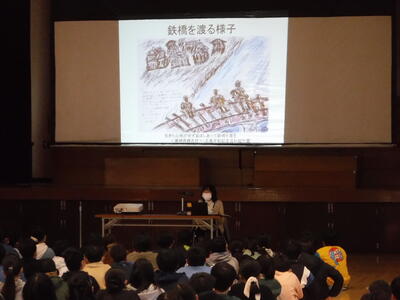

戦争体験伝承者による学校平和講演会

5年生と6年生が、「戦争体験伝承者による学校平和講演会」に参加しました。

今から78年前の日本で起こった出来事について、戦争体験を伝承する方から直接お話を聞く今回の機会は、戦争をどこか遠い出来事、歴史の一部として捉えていた多くの児童にとって、とても心に響く時間となりました。講師を務めて下さった伝承者の方自身も、親族を広島の原爆で亡くす、という経験をされており、絵や写真を交えたスライドを示しながら広島で被爆した一家についてお話された内容は、現代の子供たちにとっても戦争を「自分事」として考えさせる大切な機会になりました。子供たちの感想の一部を紹介します。

「たった一つの爆弾で、たくさんの命が奪われたと考えると、とてもぞっとしました。私のおばあちゃんのお父さんはその時広島にいて、爆弾が落とされる瞬間を見た、と言っていました。体に大やけどを負いながら必死に「助けて」と言っている姿が言葉に出せないくらい痛々しかったと話しているのを思い出しました。」

「戦争に良い戦争なんて絶対にない、ということを改めて考えました。悲しい戦争のこと、被爆の体験を伝えられたのは、誰にも同じ思いをしてほしくなかったからだと考えました。」

「どんな理由があっても絶対に戦争はしてはいけないと思った。どの人にも家族がいて、その家族がいなくなったら、悲しくてショックを受けることが分かった。前より戦争が恐ろしいことだと分かった。」

「私にとって平和とは、多くの人が分かりあうことだと思います。相手を理解することでどうしてそう考えるのか、そうしたらこうすればよいのじゃないか、とこちらも相手のことを考えて行動できるからです。」

「私にとっての平和とは、家族や友達と一緒に遊んだりあったことを話したり、一緒にいたりすることだと思います。理由は友達や家族と一緒にいる時が一番楽しいからです。」

伝承者の皆さん、日野市平和と人権課の皆さん、ありがとうございました。

卯年初めの席書会

1月12日、13日は全校で席書会を行いました。

「席書会」とは何ぞや?と思いますね。「書初め会」の方がよほど馴染みがあるとも思うのですが、「席書会」にも歴史があります。国語辞典で意味を調べてみると、

①集会の席上などで、即効的に書画を書くこと。またその書画。

②江戸時代、手習いの師匠が、その門弟その他の人々を集めて開いた習字の会。(精選版 日本国語大辞典より)

と書かれています。①も実に楽しそうですが、②の伝統がやがて正月の恒例行事となり、「心落ち着けて書に向かう」というような素敵な時間になったのだと想像されます。

さて、日野第八小学校の席書会は、低学年は硬筆なので各教室、3年生以上は毛筆を使って体育館で行いました。とくに午前中の早い時間帯は「きりり」を通り越したような寒さもある体育館ですが、ジェットストーブを焚いて、防寒対策もしながら実施しました。冬休みに練習してきた成果を発揮すべく、どの子も一字一字真剣に書き進める様子からは心地よい緊張感が広がり、遥か江戸時代から続く大切な伝統をしっかり味わうことができました。

校内書写展は1月21日(土)から始まります。ご来校の折にぜひご覧ください。

3学期のスタート!「始業式」

3学期が始まりました。

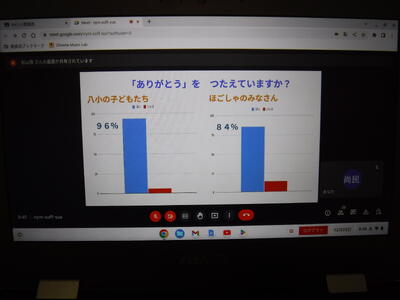

始業式では、校長先生から八小の子供たちの素敵なところ、「友達を大切にする」ということについてのお話がありました。2学期に行った児童へのアンケートでも、保護者へのアンケートでも、同様に大変高い数字(多くの人が友達を大切にしている、と感じている)が出てきました。学校にいるすべての子供たちが、お互いのことを「友達」と感じ、大切にできたら、「もっと楽しい学校」は必ず実現します。学年最後の3学期は、次の学年の「ゼロ学期」、つまり進級への準備の期間でもあります。一日一日を大切に、素敵な3学期にしていきましょう。

児童代表のスピーチ、今回は4年生の3人が「3学期頑張りたいこと」について、しっかりと決意を語りました。

・ノートを丁寧に書きたい。

・そうじにしっかり取り組みたい。

・苦手を得意にできるよう頑張りたい。

・「ありがとう」という言葉をたくさん使いたい。

・「書写」では、心を込めて丁寧な字を書きたい。

学期の初めに自分の目標をしっかり立て、毎日積み重ねていけば、必ず大きな成果につながります。

2023年の幕開け 第13回どんど焼き

新年おめでとうございます。

日野第八小学校の2023年の幕開けは、1月9日のどんど焼きで始まりました。

市内でも校庭で実施しているのは珍しく、今年は「子供やぐら」も立ち上がり、大勢の子供たちを含め、400名もの参加者を集めて盛大に行われました。「新八お囃子会」の皆さんによるお囃子や獅子舞も盛り上がりに花を添え、抜けるような青空のもと、新しい1年の幸を祈ることができました。

すべての皆様にとって素敵な1年になりますように。もっと楽しい学校になりますように。

2学期終業式

12月23日、全国的にはクリスマス寒波の到来で大雪になっているようですが、東京は抜けるような冬晴れ。それでも北風が吹き荒れる寒い一日となりました。長かった2学期も終業式を迎えました。水泳指導、登下校で日傘をさしていたころは遥か昔のようにも感じますが、運動会、学習発表会等の大きな行事も無事終えて、今日の日を迎えることができました。保護者、地域の皆様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます。

終業式では、校長先生から「ありがとうがあふれる学校」がどんどん実現していく様子について、アンケートの結果や子供たちの姿を紹介するお話がありました。一人ひとりが感謝の気持ちを持ってこその「ありがとう」。冬休みはぜひ家族や周りの人への感謝を伝える機会をもってほしいと願っています。

児童代表の作文は2年生が発表しました。「3学期になったら、今のクラスで過ごせる時間が短くなってしまうから、一日一日を大切にしたい」、「今できることに精一杯取り組みたい、人に話すのが苦手だったけど、話しかけられるようになり。優しくすることができた!」、「1年生を招待して取り組んだ「おもちゃランド」が楽しかったこと。運動会では難しいダンスにちょうせんしたこと」の三つのお話は、どれも子供たちが生き生きと活躍し、大きく成長した様子が感じられる素敵なお話でした。

最後は生活指導部から。「はひふへほ」を意識しよう、というお話、ぜひ思い出して、安全で楽しい冬休みを過ごしましょう。

それでは、良いお年を。

5年「社会科見学」

社会科見学に行ってきました。見学場所は「明治なるほどファクトリー坂戸」と「所沢航空発祥記念館」です。

明治なるほどファクトリー坂戸では、「ミルクチョコレート」と「アポロ」の製造ラインを間近で見学することができました。製造ラインではたくさんのミルクチョコレートやアポロが次々と流れていく様子を見て子供達は目を輝かせていました。社会の授業で学習した、工場の安全な食品を素早く製造するための工夫を実際に見ることで子供達の学びが深まりました。

所沢航空発祥記念館では、たくさんの飛行機の模型や映像資料、体験コーナーなどを通して航空機について学ぶことができました。体験コーナーでは、飛行機の操縦体験ができるフライトシュミレーターや宇宙空間の低重力体験ができるスペースウォーカーを体験していました。

1年 生活科「こうえんにいこう」

生活科の学習で学校近くの公園へ行きました。

公園には学校と違った遊具や地形があり、休み時間校庭で遊ぶのとは違った遊びが多く見られました。

公園のルールを確認し、みんなで仲良く遊ぶことができました。

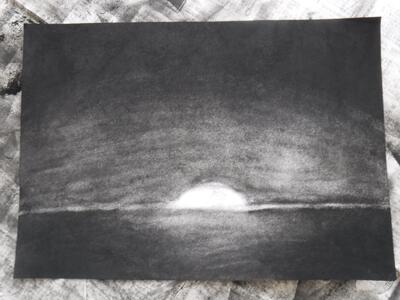

5年図工「消してかく」

コンテというチョークに似た道具を使って画用紙を黒く塗りつぶし、消しごむで消して絵を描く学習に取り組みました。

「消すのに描くって不思議な感じ」「鉛筆みたいに細かく表すのは難しいね」「消したところがぼんやり光っているみたい」などと、様々なことを感じながら取り組んでいる様子でした。

手を真っ黒にしながらも画用紙がより黒くなるように一所懸命にコンテの粉を擦り付けている姿が、とても意欲に満ちていて素敵でした。

1・2年生活科「おもちゃランドをしよう」

2年生が生活科で取り組んでいる「おもちゃランド」に1年生を招待してくれました。

体育館いっぱいに各クラスの遊び場が広がっていました!

兄弟学級の遊びを楽しんだ後は、いろいろな遊びをしました。

2年生が丁寧に優しく教えてくれたこと、1年生も「楽しかったよ。ありがとう。」と嬉しそうに言っていたこと、みんなにとって楽しい時間になりました。

「2年生が考えてくれた遊びが楽しかったです。」「また一緒に遊ぼうね。」と、ありがとうが溢れた感想がたくさんありました。

写真は魚釣りです。裏に点数が書いてあり、釣った魚の点数を2年生が合計してくれました。

避難訓練 防火シャッター

今月の避難訓練は、地震から火災が発生し、1階防火シャッターが閉まるという想定で訓練を行いました。

実際に1階東西昇降口の防火シャッターを降ろし、シャッター横の避難ドアから避難をしました。

防火シャッターは、学校だけでなく駅やショッピングセンターなど様々なところに設置されています。いつ火災が起こっても安全に避難できるように、防火シャッターの注意点や、閉まっている際の避難方法を知る大切な機会となりました。

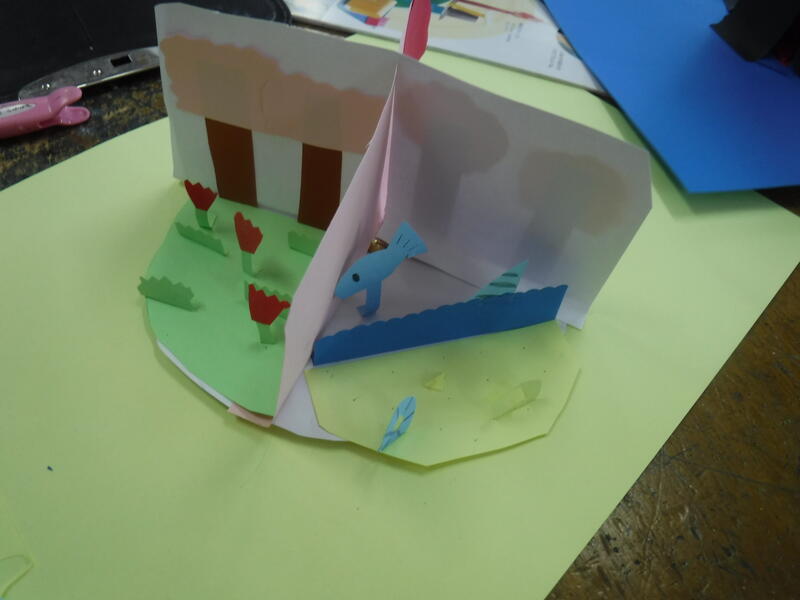

3年図工「ひらいて広がるふしぎな世界」

紙を開く仕組みから、向こうにどんな世界が広がっていたら楽しいかな?不思議かな?と考えながら絵に表す学習をしています。

初めて使うカッターナイフも、話をよく聞き集中して扱うことができています。

開く仕組みをドアに見立てたり、生き物の口に見立てたりしながら作品づくりに励んでいます。

まだ開く仕組みまでしかできていませんが、これからどんな世界が現れるのかとても楽しみです。

【委員会活動】協力してより楽しい学校に!

今年は委員長で構成されたコアMTを中心にそれぞれの委員会の垣根をこえ、協力して委員会のスローガンでもある「今よりもっと楽しい学校を目指そう」に近づくために活動をしています。

少しずつ変化してきた委員会活動についてご紹介します!

【体育委員会&広報委員会】

体育委員会が企画した「なわとび月間」が始まっています。それに合わせて広報委員会がなわとびについてみんなが興味のもちそうなことをまとめ、ポスターにして掲示しました。2つの委員会で「なわとび月間」を盛り上げています!

【図書委員会&集会委員会】

読書週間に合わせて、図書委員会と集会委員会がコラボをして動画を作成しました。本の紹介やクイズなど全校が本に興味をもつような内容で、みんなで楽しく動画を見ました。こちらも2つの委員会で読書週間を盛り上げています!

ご紹介したように、1つの委員会で取り組んできたことを、いくつかの委員会で協力しながら取り組むことでより充実した活動となります。

2学期ももう少しで終わりです、各委員会やコアMTで2学期の振り返りを行い、より楽しい学校に近づけるようにしてまいります。

【学習発表会】児童鑑賞日

今日は学習発表会、児童鑑賞日でした。

体育館が広い舞台となり、どの学年も生き生きと発表をしました。

トップバッターは5年生。

息の揃った迫力のある群読を披露しました。

5年生全員のエネルギーに圧倒されました。

3年生は、総合的な学習の時間で、みのまわりの生き物を調べてきました。

調べた生き物の特徴を、その生き物に「なりきって」十分に紹介しました。

体育館内にたくさんの生き物が登場しました。

明日は学習発表会、保護者鑑賞日です。

【学習発表会】練習の様子

6年生の練習の様子を見てきました。

6年生の演目は、これまで音楽で学んだ曲を振り返る「ミュージックメドレー!わたしたちのヒストリー」。

1年生で演奏した「聖者の行進」から始まり、6年間の学習の軌跡を音楽で届けます。

様々な楽器を使用した迫力のある演奏でした。本番も楽しみです。

【学習発表会】リハーサルを行いました。

いよいよ明日は学習発表会、児童鑑賞日です。

今日は各学年、学級ごとにリハーサルを行いました。

1年生は生活科の学習で見付けた秋、そして大好きな浅川探検について発表します。

学習を通して自分たちが気付いたことを、自分たちの言葉で楽しそうに発表していました。

最後には、元気のよい歌声が響いていました。

たちばな学級の演目は、「Let's go to the world」です。

たちばな学級の子供たちが魔法で外国にワープし、様々な国のことを紹介します。

「いろいろな国の人と、もっと仲良くなりたい」というたちばな学級の子供たちの願いが伝わってきました。

1年図工「カラフルいろみず」

1年生は図工で「カラフルいろみず」の活動に取り組みました。

ペットボトルの蓋に絵の具を付けて水を入れて振ると・・・色水の完成です!

「綺麗な色ができた!」「こんな色になったよ!」楽しそうに活動する声が多く聞こえてきました。

友達と色を見比べたり協力して色を作る姿も見られました。

校内研究

11月16日(水)5時間目に5年3組が研究授業を行いました。

今回は跳び箱運動の単元でした。

「トリオ・デ・グッドタイム」や「トリオ・デ・チャレンジタイム」などワクワクするようなネーミングの活動を取り入れ、3人組で学び合いを行っていました。友達と関わり合いながら運動の楽しさを味わう姿が印象的でした。

授業後の協議会では、講師の先生をお迎えし、八小の教員全員で、より良い授業の在り方を話し合いました。

4年生「光のさしこむ絵」

トレーシングペーパーの上にお花紙やカラーセロファンなどの光を通す材料を貼り、思いついたことを絵に表す学習をしています。

窓に貼った材料を見比べて、どの材料がより光を通すかみんなで考えました。「折り紙と画用紙は、ちょっとだけど光を通しているね」「カラーセロファンは色が明るい!」「お花紙はすごい光を通してる…」とたくさんの感想が出てきました。

様々な材料の重ね方や色の組み合わせ方を試しながら、少しずつ表したいものを考えているところです。

光を通す材料の特徴から、一人一人がどのような絵を表すのかとても楽しみです。

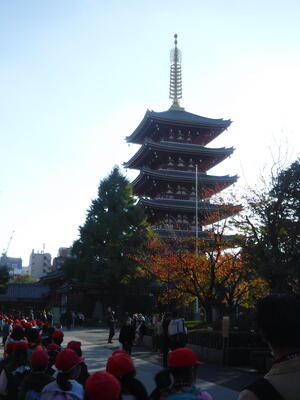

4年 社会科見学「都内巡り」

楽しみにしていた社会科見学。絶好のお天気に恵まれ出かけることができました。見学先は、日本科学未来館、水上バス(隅田川)、浅草です。

バスの中や船の中など、いろいろな制限がある中、「思いっきり!」とはなかなかできない中でしたが、本当に集中して「見学、学ぶ」ということを意識して取り組むことができました。

集合するとき、班で活動するとき、それぞれで見学するときなど、班や自分のめあてに向かってどの子も取り組んでいました。社会科として学んだことの他、きっとこれからの高学年に必要なことも学べたはずです。

見学で学習できたことを次の学習発表会にもいかせていけるように取り組んでいきます。

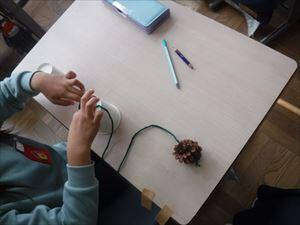

1年 生活科・図工「まつぼっくりけんだまをつくろう!」

1年生は生活科の学習で秋探しをしています。

秋探しで集めたまつぼっくりを使って、けん玉を作りました。

材料はまつぼっくり、毛糸、紙コップです。

大きさの違う紙コップにしたことで、難易度が上がりました。

「楽しい!」「入ったよ!」と、嬉しそうに遊びました。

紙コップには絵を描き、世界に一つだけのまつぼっくりけん玉が完成しました。

【学習発表会】体育館練習が始まりました!

本日より学習発表会に向けての体育館練習が始まりました。

2年生と4年生の練習を見に行きました。

まずは2年生。

2年生は国語「まんじゅうこわい」の群読に挑戦します。

友達のセリフをよく聞き、自分が発表するタイミングを覚えていました。

初めてとは思えないほど、よく声が出ており、落語の楽しさが伝わってきました。

次は4年生。

4年生は社会科で学習した、東京都の様子をツアーガイドに扮して紹介します。

群読の練習に取り組んでいました。

先生のアドバイスを聞き、すぐに読み方が上達する4年生たち。さすがでした。

栽培委員会 「米ぬかぼかし作り」

栽培委員会では、たちばな学級で取り組んでいる野菜くずを使った土作りを取り入れ、計画、準備をしています。

今回の活動では、土作りに必要な「米ぬかぼかし作り」に取り組みました。米ぬかぼかしは、米ぬかを発酵させたもので、野菜くずの土作りには欠かせません。米ぬかに、発酵を促すための納豆菌(納豆)を入れ、水を足して程よい硬さにしていきます。初めての感触に声が上がりましたが、しだいに、「硬さはこれくらいでいいかな」、「もっと水を足そうよ」と、互いに声をかけて作業を進めていました。

作業が終わった米ぬかは、ビニール袋の口を縛り、1,2か月ほど発酵させます。1月の委員会活動では、完成した米ぬかぼかしを使って、野菜くずを使った土作りに取り組む予定です。

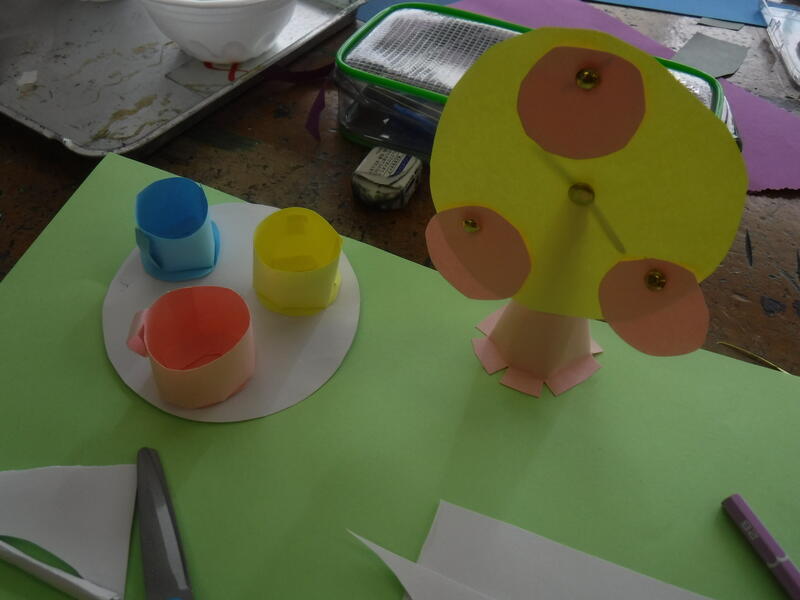

3年生「くるくるランド」

3年生は割りピンを使った紙が回る仕組みから、表したいものを考えて工作をしています。

「春夏秋冬を表そうかな」「朝から夜に変わる様子にしようかな」「遊園地をつくろうかな」と友達と交流しながら活動しています。

表したいものに合わせて紙を立たせたり、仕組みを重ねたりと工夫もたくさん見られます。

完成するのがとても楽しみです。

1年 リトルホース体験

1年生は【ジャックとダンディー】の2頭のリトルホースと触れ合う活動をしました。

幼稚園や保育園でも触れ合ったことのある子どもたちもいました。

まずは挨拶をして干し草をあげます。「どうぞ。」や「食べてくれた!」と喜ぶ姿も見られました。

その後は一緒に歩きます。リズムを崩さないようにゆっくり歩くことができました。

そして頭を撫でました。恐る恐る撫でる様子も見られましたが、丁寧に触れ合いました。

最後は絵を描きます。

「馬って描くの難しいなあ…。」と言いながらも一生懸命描きました。

なかなか触れ合うことのできないリトルホース。貴重な体験になりました。

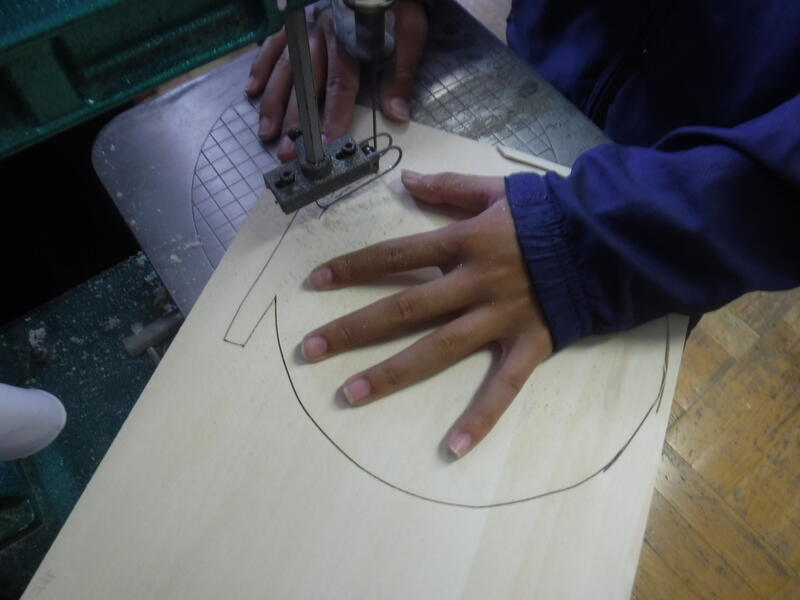

5年生「わくわくプレイランド~ビー玉のぼうけん~」

5年生は、糸のこで切った板をダンボールに接着し、ビー玉が転がる楽しいコースをつくっています。

「冒険」という言葉から、暗いところ、ジャングル、遺跡、森、外国、海の中…など、たくさんのアイディアが出てきました。迷路にしたり、分かれ道を作ってみたりと、何度も試しながら楽しくなるように考えています。

「早く持ち帰って、家族に遊んでほしい!」と張り切っている子もいます。自宅に持ち帰った際は、ぜひご家族で遊んでみてください。

避難訓練 6年生けむり体験

今回の避難訓練は地震、それに引き続く火災、さらに停電のため放送機器などが使えない、という状況設定で行いました。児童にとってはこれまで様々な想定で重ねてきた訓練の成果を総動員するような場面、そして教職員にとっても通常とは違う動きを確実にできるようにする大切な機会となりました。

最後の児童が校庭で確認できるまでに7分という時間がかかりましたが、声を出さずに整列し、地震や火災についてのお話もしっかり聞くことができ、4月からの成長を改めて感じました。

また、6年生はその後「けむり体験」として、消防署の方が準備して下さった「煙体験テント」の中に入り、立ち込めたスモークのために視界が全く効かない状況を体験しました。無論、人体に無害な煙を使っての体験であり、消防署の方からは、「実際の火災の煙は真っ黒で呼吸困難に陥るような刺激臭のあるもの。今回の体験でもしっかり鼻と口を覆い、姿勢を低くして壁伝いに進むことが大切」、と教えていただきました。

命を守る防災体験、ぜひご家庭でも今日の訓練を話題にしてください。

3年生 校外学習「ネイバーズファーム」

社会「農家の人の仕事」の学習で「ネイバーズファーム」に校外学習へ行きました。

短い時間の中でしたが、実際に農家の人の話(楽しさや苦労)を聞いたり、育てている農作物を間近に見たりすることができ、子どもたちにとって良い学びの場になりました。また、トマトを栽培している大きなビニールハウスについて、ハウス内の温度を機械が感知して自動でビニールが開いたり閉まったりする様子を間近で見れると、「おぉ!!」と子どもたちから歓声が出ました。学校から帰ってくると、「もっと知りたかった。」「質問したかった。」、「気になることができた。」などの声があり、より農家の人の仕事に興味関心が高まったようです。

4年 総合的な学習の時間「用水路見学」

総合的な学習の時間「用水について考えよう」で、地域の用水路を見学に行きました。

10月27日は百草方面、11月1日は向島用水方面の用水路の様子をたどりました。

程久保川と合流している用水路はどこにつながっているのか、用水の周りはどのようになっているかなどに注目しながら見学しました。たどった先には、田んぼや畑があり、用水路の水が使われている場所が分かりました。用水路が公園を通る場所もありました。「用水路の周りには植物などがたくさんあった」、「思っていたよりも用水路は長く続いていた」などの気付きがありました。

見学を通して気付いたことやさらに疑問に感じたことなどをもとにして、さらに学習を深めていきます。

せせらぎ農園交流会 水車見学

10月27日(木)にたちばな学級では、せせらぎ農園交流会で水車の見学に行ってきました。

子供たちは、水の力で精米する様子を見て水車を効率よく回すために様々な工夫があるということを勉強しました。

そのあと、実際にぬかとお米を振り分ける体験をさせてもらいました。振り分けたぬかはふわふわしていて、不思議な感触でした。普段食べているお米のありがたみを今回の見学で学ぶことができました。

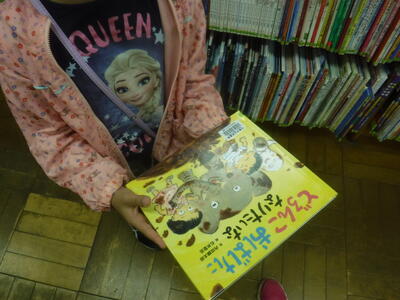

百草図書館選書体験

たちばな学級では、10月20日(木)の3時間目に百草図書館に行って選書体験をしてきました。

一人一人自分の興味のある分野や、学級でみんなに読んでもらいたい本を100冊ほど選書しました。

中には、「算数が苦手だから、算数の本を読んで頑張りたい。」と学習に生かそうと本を選ぶ姿も見られました。

本棚は10分程ですぐに埋まり、子供たちの本への意欲が強く感じられました。この活動をきっかけに本がより好きになればよいと思います。

ようこそ八小へ!~日野わかくさ幼稚園交流~

秋の幼保小交流第2弾!

この日は日野わかくさ保育園の園児たちがきてくれました。

1組、3組、たちばな学級の5年生が、運動会でも披露した自慢の「ソーラン節」を踊り、その後校内を案内して回りました。この日のために、5年生たちはグループをつくり、どんなペースで、どんなコースで、どんな説明をしながら…あれこれシュミレーションして準備してきました。「ここはね、○○先生のいるところ」「さて、ここで問題です!」あちこちで園児たちの嬉しい笑顔が見えました。楽しい思い出、おうちの人にたくさん伝えてくださいね。

4年生 図工「ギコギコトントンクリエイター」

4年生が自由に切った板を組み合わせて、使って楽しい飾りづくりに取り組んでいます。

釘やフックを付けて物が掛けられるようにしたり、コルクシートを付けてメモを貼れるようにしたりと、実際に使う場面を思い浮かべながら活動しています。

また、のこぎりや金づちを使う際に友達と協力している様子も見受けられ、嬉しく思います。

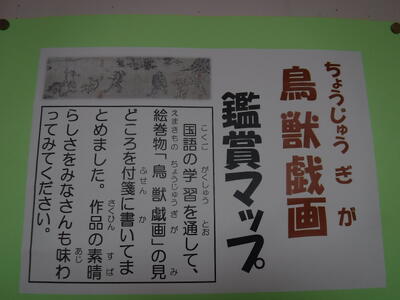

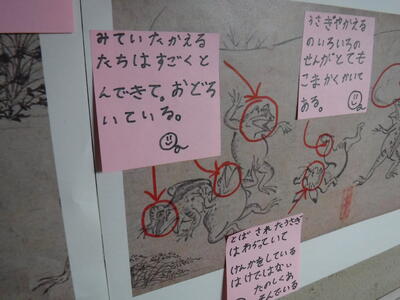

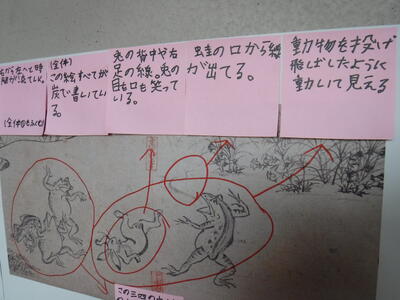

鳥獣戯画鑑賞マップを作りました!

たちばな学級では、国語の学習で扱った「鳥獣戯画」の見所を付箋紙に書いて「見所マップ」としてまとめました。

カエルとウサギの相撲の場面、物語の背景も考えながら、一人一人の解釈が実にさまざまでユニークでした。

ようこそ八小へ ~三沢保育園との交流~

近隣の幼稚園、保育園と小学校の交流を深める「幼保小交流」。コロナ禍でできなくなってしまう行事もありましたが、今週は三沢保育園、日野わかくさ幼稚園との交流を計画しています。未就学の子供たちにとっては、小学校への期待感を高め、ホストとして園児たちを迎える小学校の子供たちにとっては、学校を紹介し、ちょっと背伸びして「カッコいい姿」を見せる大チャンス。

この日は5年生がかわいい保育園児を迎えて、学校の中を案内、そして運動会でも踊った勇ましい「ソーラン節」を体育館で披露しました。「わー!」、「かっこいい!」、「ようちえんのおどりとにてるけどちがう」と園児たちも大興奮。また「しょうがっこうはひろいねえ。」、「めいろみたい」、「ぼくのおねえちゃんがいるんだよ」…と校内案内では長い廊下に目を丸くしながらお兄さんお姉さんに手を引かれて歩いて回りました。

校内研究

本校では、今年度から体育の研究を行っています。

10月19日(水)5時間目に、1年3組が研究授業を行いました。

今回の単元は表現遊びでした。

ライオンやうさぎ・サルなど様々な動物になりきり、体全体を使って楽しく表現する姿が見られました。

授業後は、講師の先生をお迎えし、教職員全員で協議会を行いました。

今後も子供たちが「すすんでみんなで楽しんで」学べる授業づくりを研究してまいります。

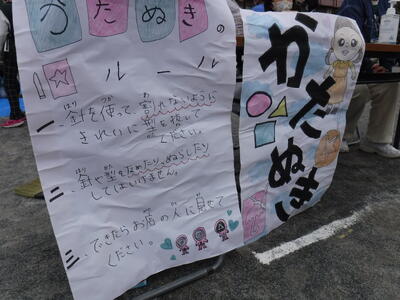

親子ふれあい祭り

10月22日(土)、秋晴れの、とはいきませんでしたが、過ごしやすい気候の中、第1回「親子ふれあい祭り」が開催されました。

コロナ禍で中断していたこれまでの「ふるさとふれあい八小まつり」に代わり、子供たちが実行委員会にも名を連ねアイデアを出し合いながら、PTAの役員さん、そして当日は50名を超える保護者のボランティアの皆様の力を結集して、初めての催しが行われました。来場予約数が児童だけで350名を超え、関係者の皆さんはやきもきしましたが、当日は参加者の皆さんのたくさんの協力もあり、初めての催しにもかかわらず大きな混乱なく、子供たちの笑顔が輝く素敵なお祭りとなりました。

謎解き、キックターゲット、まとあて、かたぬき、スーパーボールすくい、ストップウォッチチャレンジ、消しゴムドミノ、そしてしっぽ取り(名称違うものもあるかもしれません、すみません)と硬軟様々な種目が用意され、未就学児から6年生まで、みなスタンプカードを手に会場内をまわりました。どのブースも笑い声や笑顔があふれ、久しぶりの「お祭り感」を満喫している様子がうかがえました。

教員も子供たちと対決する種目に挑戦し、普段とは違った?熱い勝負魂を見せていました。

このお祭りが開催できましたこと、そしてかかわった子供たちの笑顔がたくさん見られたこと、学校関係者として厚く御礼申し上げます。八小保護者のパワーを感じました。実行委員長さんはじめ、みなさんお疲れさまでした。

1年生 浅川探検

10月21日、4か月振りに浅川探検に行きました。

大きな木を見付けた子供たちは、「穴があるから秘密基地を作ろう!」と協力して作り始めました。それを見た他の子たちもどんどん参戦し、みんなで秘密基地を作りました。

シーグラスを探す子、大きな石を集めて川に石橋を作る子、魚の部屋を作る子・・・と、さまざまな遊び方をしました。

次回は11月。また違う遊びが見られるといいなと思います。

八小の新名所?芝桜を植えました!

先日も紹介しましたが、保護者、地域の皆様の協力で、学校の花壇の整備が進んでいます。

この日は、新校舎の法面に「芝桜」を植えていただきました。春の開花が待ち遠しいです。

八小の新名所になる日も近いですね。

みんな大好き!金曜日の読み聞かせ。

学校支援ボランティア「八小お助け隊」の皆さんによる読み聞かせ。今週は3年生4年生のクラスにいらしてくださいました。幾つになっても読み聞かせは楽しいもの。紙芝居、大判の絵本、実物投影機を使って…等々、工夫を凝らしてくださり、子供たちは物語の世界に没入することができました。児童の感想をいくつか紹介します。

・久しぶりに読み聞かせを聞くことができました。聞きやすく読んでいただいたので、楽しかったです。

・サルが青い柿を投げつけている様子がよく分かるように読み方を工夫して読んでくださったので、楽しかったです。

・カニの子供が敵を討とうとサルを倒すところが、テンポがよくて面白かったです。

・豆っこ太郎はかしこくないと思っていたのに、かしこくてびっくりしました。

・読んでくださる方の声の強弱で気持ちが伝わってきました。

・あんなに小さい豆っこ太郎なのに、かしこくて面白かった。

などなど、自分で読むのとも、先生が読むのとも、おうちの方が読むのとも、また一味違った素敵な時間になりました。ご協力くださった皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

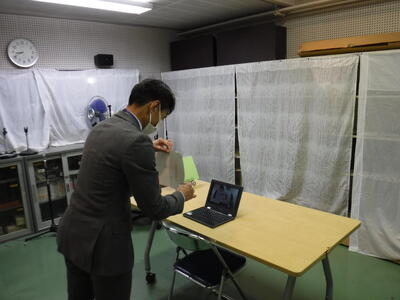

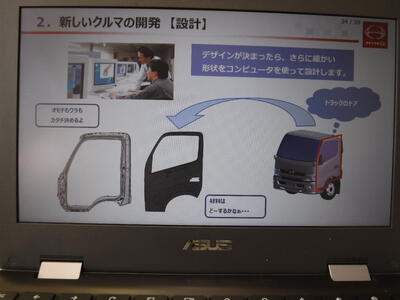

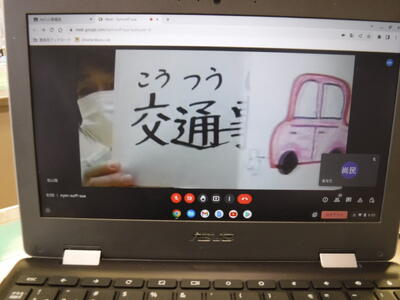

5年 モノづくり教室~日野自動車オンライン授業~

5年生は日野自動車によるモノづくり教室を実施しました。

コロナ禍の影響もあり今回はオンラインでの授業とはなりましたが、日野自動車の皆さんは3クラス45分ずつ3回の授業を実施して下さり、事前にお伝えしておいた質問をはじめ、オンラインならではの対話形式で楽しい内容となりました。あっという間に時間が経ってしまいました。

ち密にコントロールされたロボットが複雑な工程をこなしていくトラックの製造ライン、海を越えて世界中で活躍する日本の製品、環境負荷に対する配慮などのお話の他、ダカールラリーという世界で一番過酷な砂漠を舞台にした自動車レースの映像も見せていただき、子供たちは(教員も)大興奮でした。

人々の暮らしの豊かさを支える身の回りの様々な品々が、たくさんのプロセス、関わる人々の思いを受けて手元に届いている、ということを改めて意識する素敵な時間となりました。「NIPPON NO MONODUKURI」に誇りをもてる授業をありがとうございました。

6年生 図工「わたしはデザイナー」

6年生が板を使って小物入れづくりに挑戦しています。

「どこに置こうかな?」「何を入れようかな?」「誰が使うのかな?」という質問に悩みながらも、この先もずっと使えるようにデザインを考えていました。

5年生で学んだ電動糸のこぎりを使って板を切った後は、切り口や表面を紙やすりで磨きます。

目の粗いやすりで磨いた後、目の細かいやすりで磨いて触り心地を良くします。

「班の中で誰が一番つるつるにできるか競争!」と熱心に板を磨いている様子も見られました。

細かい作業も意欲をもち、粘り強く取り組む姿がとても素敵です。

学校支援ボランティアの活動~花壇の手入れ~

学校行事で受付補助をしていただいたり、毎週金曜日の読み聞かせで来校して下さったり、漢字検定の会場を整備して下さったり…、八小に無くてはならないボランティア団体、それが「八小お助け隊」です。今年はこれまでの活動に加え、花壇の整備により一層力を入れて取り組んでくださっています。正門、ビオトープ、新校舎昇降口などに季節の草花が植えられ、学校にさわやかな潤いを与えてくれています。

この日の活動では、春に向けてチューリップの球根を植える準備、そして新校舎西側の法面を新しい花壇として整備する作業に取り組んでいただきました。保護者の方だけでなく、地域の方々にもお時間の許す範囲でご参加いただければ何よりです。これからもよろしくお願いします。

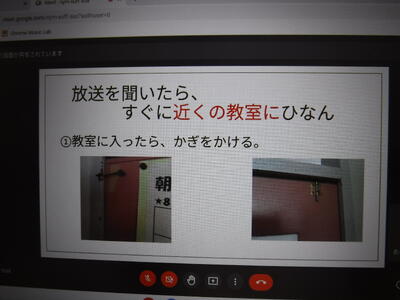

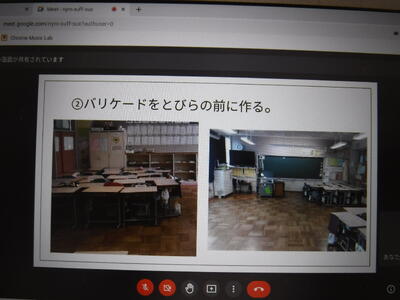

不審者侵入対応避難訓練

今月の避難訓練は不審者侵入の対応訓練でした。

事前指導では、緊急放送の内容、教室内での対処方法、廊下や屋外にいた場合の対処方法などを学び、授業中に2階の図工室前に不審者が侵入した、という想定で行いました。

今回の訓練に向けて、教員は日野警察署のご指導をいただき夏季休業中に「さすまた」の使用方法、有効な対処方法、来校者章を付けていない所属不明の来校者は「不審者」と捉え、不審な言動があった場合には躊躇せずに110番する…という流れについて学んできました。

多くの児童は、部屋の鍵を閉め、机でバリケードを築き、声を出さずに静かに教室中央で待つ。という事前学習通りの行動ができていましたが、声を出してしまったり、外の様子を伺おうと落ち着かない行動をしてしまったりするケースもありました。事後指導では一人一人の命を守るために、改めて真剣に訓練に参加することの大切さを確認しました。

学校外でも不審者への対応が必要な場面が起こりえます。ぜひ家庭でも話題にしてください。また、学校に来校される方は、必ず保護者章を下げる、来校帳に記入の上、来校者章を付ける、などの決まりを守っていただきますようお願いいたします。

第53回運動会

日野第八小学校の運動会が無事終了しました。

入場人数の制限、立ち見、入れ替え制など、保護者の皆様には制約の多い参観となってしまいましたが、皆様のご協力改めて感謝申し上げます。お陰様で、今年の運動会は、事前の予報を覆し、曇のち晴れ、というまさに運動日和の中、児童は練習の成果を存分に発揮できる会となりました。児童一人ひとりにとっても小学校生活の大切な思い出となったことと思います。

「力を合わせて最後まで~ありがとうを伝えよう~」のスローガンの言葉通り、力いっぱい走り、指の先まで気持ちを込めて表現した経験は、今後の大きな成長の糧となります。秋が深まる中、八小の児童はまた一回り大きくなりました!

運動会前夜

いよいよ運動会が明日に迫りました。

これまで練習してきた成果を確認するリハーサル、体育館でできることは限られていましたが、どの学年も真剣な眼差しで、しっかり仕上がってきました。明日への期待高まります。

また、今日は6年生の前日準備も行われました。大雨のため、作業内容が大幅に変更になりましたが、皆自分たちの役割を自覚し、てきぱきと動いている所に6年生の頼もしさを感じました。

急な寒気で体調不良が心配です。しっかり食べて、しっかり寝て、明日元気に登校しましょう。みんなのお蔭で、明日の予報は曇。気温も今日より10度ほど高いようで、運動日和になりそうです。

秋の長雨…でも土曜日は、きっと晴れる!

30℃の真夏日から一転、数日間の雨で秋を通り越して冬の気配すらするような寒い日になりました。校庭で思いっきりできないのは残念ですが、体育館や教室、廊下など様々な場所で子供たちは運動会表現の最後の追い込み。第53回の運動会本番はいよいよ明後日に迫ってきました。心配なのは天気…。

早朝、代表リレーの練習

運動会間近、早朝の代表リレーの練習も、本番を見据えた入退場練習、競技練習と本格的になってきました。

朝早くからの練習ご苦労様。体調を整えて、本番の活躍を祈っています。

運動会に向けて~全校練習~

抜けるような青空の元、運動会…の全校練習が行われました。

全校児童がこうして校庭に整列するのはいつぶりでしょうか。

入場行進、開閉会式、体操、初めと終わりの言葉、等々、この日にしかできないことを、全校で一気に練習します。

左足からの足踏み、行進しながらの整列、回れ右に体操隊形への隊形移動、元気で均整の取れたお辞儀…いよいよ運動会が迫っていることを実感している子供たちは、少し表情を緊張させながらも、同時に本番に向けた期待を大きく膨らませている様子が伝わってきました。

あと、心配なのは天気のみ。土曜日雨の場合は休日となり、日曜日に実施します。日曜日も雨の場合は午前授業となり、運動会は水曜日まで延期されます。詳細は案内を参照ください。

【委員会活動】コアMT

10月3日(月)に第4回となるコアMT を行いました。

今回のコアMTでは、11月の委員会活動の際に取り組むことや、話し合うことについて考えていきました。

委員長たちはそれぞれの委員会活動予定をオンライン上で共有し、その中から自分たちの委員会でもできることや、協力できそうなことなどを見付け、話し合っていきました。

話合いでは、委員会同士が協力をして一つの活動を広げようとするアイディアや、より楽しい活動となるようなコラボアイディアなどがでました。

八小が『より楽しい学校』となるように、委員長たちが動き出しています!

1年生 校外学習 多摩動物公園

9月29日は天候にも恵まれ、無事校外学習へ行くことができました。

出発式では副校長先生から「動物をよく見て、たくさんのことを発見しよう」「電車の中やみんなが使う場所でのマナーを守ろう」というお話を聞きました。

多摩動物公園に着いてからは様々な動物の動きを見て「すごい!」「かわいい!」という声が多く挙がっていました。縄張り争いをするニホンザルを見て「怪我をしていないかな?」と心配をするなど、優しい声掛けをする場面もありました。

午後は暑くなり疲れが見えましたが、怪我なく無事に学校まで戻ることができました。

お弁当など荷物のご準備ありがとうございました。

秋の気配…

週末ごとにやってくる台風。今回も静岡県などに大きな被害が出ました。八小のそばを流れる浅川や程久保川もその都度水位を大きく上げ、その影響力の大きさを感じさせます。

さて、台風一過で秋晴れのこの日、学校の周りの点検をしていると、そこここに秋の気配が…。サイクリングロードは朝日に輝くススキと鮮やかな色彩を放つキバナコスモスで彩られ、東昇降口前の5年生が育てている稲(古代米)も、黒々した穂を膨らませています。

季節は確実に進んでいます。

【ひのはちESDプロジェクト】「自由研究発表」発表者 作品掲示

先日行われた「自由研究発表」で発表した児童が自由研究でまとめたものを、1階校長室前に掲示しています。

廊下を通りかかる児童や、学校に出入りしている大人が興味をもって見入っている様子がありました。

オンラインの発表で見聞きした情報を改めて確かめ、「すごいね!」「ぼくも毎日挑戦したい!」と校内に持続可能な世の中づくりのムーブメントが広がっていきます。

研究授業「すすんで・みんなで・たのしんで。子供が活躍する体育の授業づくり」

4年生の体育科の研究授業がありました。

「動き王になる!」と題されたこの日の授業は、「体つくり運動」としてバランス、用具の操作、力試しなどの要素を含んだ多様な動きに挑戦しました。表題にあるように、「すすんで、みんなで、たのしんで」というスローガンのもと、どの子も笑顔いっぱいで生き生きと体を動かしている様子が印象的でした。授業後は全教員が集合して、今後につながる授業研究を深めました。子供たちの晴れの舞台、運動会も迫ってきました。

PTA主催『親子ふれあい祭り」に向けて…

学校公開のあった9月17日(土)の午後、家庭科室には「親子ふれあい祭り」実行委員の児童が集まり、新しい形での初めての開催となる「ふれあい祭り」の実施に向けて準備を進めました。この日は、実施種目を実際に体験し、ルールや改善点などの洗い出しを行いましたが、本当に楽しそう。10月22日(土)の本番に向けて、期待が一気に高まりました。保護者の皆様のお手伝いも引き続き募集しているとのことです。(詳細は「PTA運営委だより」を参照ください。)

ちらりと、種目の様子をご紹介します。

【ひのはちESDプロジェクト】『八小自由研究発表2022』開催!

16日(金)に「八小自由研究発表2022」が行われました。

発表した12人の児童は、はじめはとても緊張していましたが、発表を始めると堂々と自分の調べたこと、考えたことを伝えることができました。発表が終わった後に感想を尋ねると「緊張したけど、楽しかった!」「またやってみたい!」と、教えてくれました。今回の経験が発表した児童一人一人の自信につながった様子でした。

聞き手の2年生から6年生は、発表を真剣に聞く姿がありました。全ての発表が終わったあとにクラスごとに『これから自分たちにできることは何か』を話し合いました。すると「これからはエアコンの温度は28度に設定するようにする。」「ゴミの分別をしっかりやっていきたい。」など、友達の発表に刺激を受けて、それぞれが自分にできることを考え始めました。友達が発表するからこそ、より自分事としてとらえることができたようです。

今回の学習でできた発表者と聞き手の双方向の学びのつながりを大切にしながら、引き続き教育活動を行ってまいります。

オリンピックのレガシー

今日のクラブ活動は屋外の気温が高く、球技クラブは後者の廊下を活用しあるスポーツに取り組みました。それは…「ハンドロール」。氷の上のカーリングをフロアの上に移したような新しいスポーツ。実は日野市発祥の誰もが楽しめる生涯スポーツの一つなのです。専用のレーンをつくり、かわるがわるストーンを滑らせていきますが、力加減が難しい。意外性のあるゲーム展開も生まれ、子供たちは初めての経験を楽しんでいました。その他、ボッチャも同時に行い、オリンピックのレガシーをしっかり味わうことができました。

【委員会活動】第3回コアMT(ミーティング)

第3回のコアミーティングがありました。

今回のコアミーティングでは、委員会ごとに2学期の活動予定をクロームブックで表にまとめ、共有しました。

その表を見ながら、自分たちの委員会が協力できそうな活動を話し合いました。

「○○委員会の活動は、ぼくたちの委員会活動と似ているところがあるので、一緒にできそうだと思いました。」

など、積極的な話し合いができました。

話し合ったことを実行に移すまでには、計画が必要になってきます。2学期は多くの委員会が協力して、より楽しい学校を目指していきます。

【ひのはちESDプロジェクト】『八小自由研究発表2022』発表者決定!

夏休みが終わり、廊下にはたくさんのアイディア溢れる自由研究が掲示されています。

そんな中、今年度の「八小自由研究発表」の発表者が決定しました。

3年生から6年生の12人の児童が、自分が調べたことを発表します。

聞き手は2年生から6年生の児童です。

身近な友達がSDGsのことを発表することで、聞き手も自分に「できることはなんだろう」と思える機会になることを期待しています。

ぜひ発表する児童には、自分の調べたことを自信をもって発表してほしいと思います。

【発表題材一覧】

「水素エネルギーについて」「ピストグラムについて」「「捨てるものを再利用する」「ゴミの分別について」

「アクリルたわし」「廃油を石鹸に」「地球温暖化について」「植物と二酸化炭素の関係」

「自然災害に備えたろ過について」「牛乳からプラスチックを作る」「ポイ捨てされたゴミの行方は?」

「かびってなんだ?」

運動会を見据えて

南の空には巨大な台風の襲来が伝えられ、その影響もあるのでしょうか。今週は雨交じりの陽が多かった。外遊びやプールを楽しみにしていた子供たちにとっては、ちょっと残念な毎日でした。それでも、雨の日の体育館では4年生が運動会の表現種目のオリエンテーションに臨み、迫力の踊りを見て大いに刺激を受けていました。「踊れるかなあ」「オドオドしてたらかっこよく見えないよね」「みんなで練習だ!」ヤル気がずんずん伝わってきました。

季節の移ろい~濃霧の朝~

涼しく雨交じりの翌朝は濃霧でした。学校からの景色も100m先は分からないほど。

こんな時は交通事故にも気を付けましょう。はるか南の海上の巨大な台風の影響が出ているのか、南風が吹き込み

卿は気温が35℃を越えました。夏と秋がせめぎ合っているような一日でした。

羽化の予感…セミの幼虫

2学期始業二日目の下校の時間、「先生!セミの幼虫がいるよ!」子供たちが嬉しそうに報告してくれました。

通常夜に羽化するセミがこんな時間に?と思いましたが、学校のシンボルツリー「クスノキ」の所に行くと、もぞもぞ動くかわいらしいセミの幼虫を子供たちが見せてくれました。

「どうする?」「うーん」「教室に置く?」「明日は休みだよ」…「誰かが持って帰ったら?羽化の瞬間、写真を撮れるかもよ」「うん、そうだそうだ!」「みんなに紹介できるね」

素敵な解決策が見つかりました。夏もあと少し。セミも頑張っていますね!

安心安全な学校のために「防犯研修」

2学期が始まった日の午後、教職員は日野警察の協力で「防犯研修」を実施しました。

最近の事例傾向、不審者に対した際の対処方法、安全な距離の取り方、「さすまた」の有効な使い方など、実体験しながら研修を進めました。「不審者だと思ったら躊躇せずに110番する」「一つの方法に固執せず臨機応変に対応する」など改めて大切な視点について考える機会になりました。こうした技能は、使う機会が無いことが一番ですが、万が一にも備えて安全安心の学校作りのために心構えをもつことが大切です。日野警察署の皆様ありがとうございました。

2学期のスタート!

8月25日、いよいよ2学期がスタートしました。昨日までの残暑からちょっと一息ついたような曇り空の涼しい朝、子供たちの元気な笑顔とあいさつが学校に戻ってきました。登校時には久しぶりに出会う友達や先生を前に、少し緊張の面持ちの子もいましたが、午前中を過ごしすっかり「学校のある日常」を取り戻した子供たちは、午前中4時間の授業を終えリラックスして下校していきました。始業式では5年生の代表児童が「挨拶」「勉強」「行事」など、それぞれ2学期に頑張りたいことについてのメッセージを堂々と全校に発表してくれました。これから始まる2学期への期待も高まります。まだまだコロナ禍の制約のある毎日が続きますが、一日一日を大切に、充実した学校生活が送れるよう教職員一同努めてまいります。

夏休みの水泳指導

これまで猛暑、雨や雷のため入ることができなかった夏休みの水泳指導ですが、今日は青空のもと、実施することができました。

今日は5・6年生。

どの子もワクワクした表情で来校し、嬉しそうに準備を進めていました。

久しぶりに学年の友達に会えたことも嬉しかったようです。

夏休み、先生たちも学んでいます!「体育」の全体研修会

昨日は横浜市立旭小学校の玉置哲也先生をお招きし、体育の研修を行いました。

「なぜ体育を学ぶのか」「学びを楽しむ」「もっと楽しい体育」について、グループワーク等を通して考えていきました。

これからも子どもの目指す自己実現に伴走しながら、ともに学びを楽しんでいきたいと思います。

夏休み初日!みんなでラジオ体操&お楽しみ!

夏休み初日のこの日、朝7時から八小の校庭には大勢の子供たち、保護者の皆さんが集いました。

その数170名以上!

PTA校外委員会主催のラジオ体操が行われたのです。

この日のために何日もかけて準備、企画をしてくださった保護者の皆様ありがとうございました。

出勤してきた先生たちも加わって、まずはきれいに整列。前には見本をやってくれるお友だちもたくさん並びました。

ラジオの声に合わせてしっかり体操をした後は…お楽しみの水遊び。一人8個くらいの水風船を使って的あてやキャッチボールに大いに盛り上がりました。びちょぬれになった洋服は更衣室で着替えて、さっぱりして8時過ぎにはすべての内容が終わりました。学校の校庭でのラジオ体操はこれまでとは違った形式でしたが、大いに盛り上がりました。みんな元気に夏休みを過ごしてね!

1学期終業式

長いようであっという間でもあった1学期が終了しました。終業式では、校長先生から、委員会活動を中心に、高学年が学校のリーダーとして主体的に様々な活動に挑み、「もっと楽しい学校をつくる」目標が着々と進行していることが伝えられました。代表で作文を読んでくれた児童は、委員会活動の話にもつながる教室での係や当番の活動に一生懸命取り組んだこと、友達と教え合って運動もたくさんできたことなどを伝えてくれました。学期中は久しぶりの全体による学校公開も実施され、「新しい日常」の中で、学校の教育活動も加速してきました。

今学期は特に終盤、再びコロナ禍の猛威が東京を席巻する事態となり、心配な情勢ではありますが、校外学習、宿泊行事、新しく始まった縦割り遊びの8プレ等々、学校行事も充実した1学期となり、下校していく子供たちの姿は晴れやかでした。夏休み、心と体を休め、また今しかできない体験を重ね、一回り大きくなって戻ってくることを楽しみにしています。保護者の皆様、ご理解とご協力ありがとうござました。

PTA家庭教育学級「いじめが終わる方程式」講演会

PTAでは本年度の家庭教育学級として、教育コンサルタントの品田奈美先生をお招きして講演会を開催しました。

『いじめが終わる方程式』の講演会は講師の品田先生自身のご経験に基づいたお話を中心に、児童の心身の発達、人間の心理の特徴等から「思考体系をバージョンアップすることでいじめを無くしていこう」とするアプローチを紹介していただきました。人数は少なかったのですが、ご参加いただいた保護者の皆様の熱意もあり、ワークショップ的な内容に充実の2時間となりました。

4年生 理科「とじこめた水や空気」

理科「とじこめた空気と水」の学習のまとめとして、学習したことを生かして水鉄砲の実験をしました。

筒の中が『水だけ」と『空気と水」はどちらが水がよく飛ぶか、予想をして実験しました。実験の結果、『空気と水』の方がより遠くへ水が飛びました。子供たちからは、「空気は押すと体積が小さくなり、手ごたえが強くなるから、水を押し出しているのではないか」という考察が出てきました。また、空気と水の割合によって水の飛び方にちがいがあることにも気が付きました。学習や生活の中で見つけた『なぜだろう?』を、夏休みに調べてみるのもいいですね。

【ひのはちESDプロジェクト】『八小自由研究発表2022』開催決定!

本校では「持続可能な社会の担い手として、汎用的に知識技能を働かせ、物事を解決する児童」の育成を目指し、ESD・SDGsの教育に力を注いでいます。その一環として昨年度から夏休み明けに、SDGsの視点で取り組んだ自由研究を発表する「自由研究発表」を行っています。今年度も「八小自由研究発表2022」と題し、開催することが決定しました。夏休みの自由研究でSDGsにつながる研究をした児童が、自分で深めたことや、成果や課題などを全校に向けて発表します。「自由研究発表」が夏休みにSDGsについて考える一つの機会となればと思います。

また、「もっと楽しい学校」に近づけるために、各委員会が取り組んでいることを紹介する『児童会掲示板』にも、SDGsカードが貼られています。環境委員会では「節電」と「節水」を全校に呼びかけています。児童会掲示板でもそのことにふれ、SDGsカードを貼りました。

児童自身がSDGsに関心をもち、行動しようと動き出しています。

令和3年度通学路点検の結果の公表について

保護者の皆様へ

日頃より、通学路の安全点検及び安全確保に、ご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。令和 3 年度に 実施した 通学路の合同点検・緊急点検 の結果について 、 日野市のホームページに掲載をしております。当ホームページの左のバナーにある「リンクリスト」からアクセスできますので是非ご覧ください。

【委員会活動】第2回コアMT(コア・ミーティング)

先日、2回目となるコアMTを行いました。

1学期最後のコアMTでは、「各委員会の1学期の活動」「2学期の活動予定」について、委員会ごとに発表し、共有しました。

発表からは、それぞれの委員会が決められた活動ではなく、「もっと楽しい学校」に向けて、自分たちができることを考えている様子が、ひしひしと感じられました。

また他の委員会の発表を聞く際には、一言一句逃さないようにメモをする姿があるなど、他の委員会のよいと思ったところを、自らの委員会にも生かそうとする様子がありました。

今回コアMTの姿のように互いに高め合いながら、みんなで「もっと楽しい学校」をつくっていけるように2学期も取り組んでいきます。

日光移動教室その11

3日間の移動教室を終え、学校に戻ってきました。

帰校式では、校長先生から「自分たちで助け合っている姿勢が多く見え、学年の仲の良さがよくわかった。その強い力を存分に発揮して、残りの9ヵ月間、八小をもっと良くしていこう。」とお話をいただきました。

出発式のときに黒地先生から出された課題「自律」と「感謝」についてのふりかえりをして、解散しました。

バスの中では元気だった子供たちも、保護者の方の姿を見つけた途端、緊張がほぐれ、疲れた様子が見られました。この土日ゆっくり休んで、体調を戻してください。お土産話もたくさん聞いてあげてください。

保護者の皆様、出発式のお見送りから始まり帰校式のお迎えまで、多くの場面でご協力いただきありがとうございました。

日光移動教室その10

お世話になったホテルの方々に感謝とさよならを告げた後、いろは坂を経由し、足尾銅山に着きました。

閉山後に開放された約460メートルの坑道を、トロッコ電車に乗って進みました。

銅インゴット20キログラムを実際に持つ体験もできました。

昼食後は、お土産を買いました。渡す人のことを考え、個数や値段を計算しながら買い物をしていました。

日光移動教室その9

3日目の朝です。

朝会後、源泉まで朝の散歩に出かけました。

硫黄の臭いとともに立ち込める湯気の中を歩きまわりました。

猿の親子や鹿を見ることもでき、みんな大興奮でした。

日光移動教室その8

ホテルに戻った後、ハイキングなどで疲れたからだを温泉で癒やしました。

夕食の後は、部屋レクの時間です。

部屋ごとにトランプやUNOなどを楽しみました。

日光移動教室その7

朝食の後は、ハイキングに出かけました。

迫力のある湯滝を見ながら、小滝、小田代橋、小田代原、赤沼を歩きました。生い茂る樹木の下、過ごしやすい気温の中でハイキングができました。

午後は、遊覧船に乗って中禅寺湖の景色を楽しみました。湖からの風が心地良かったです。

その後、バスに乗って華厳の滝に到着しました。

天候もよく、滝も上から下まではっきりと見えたため、華厳の滝を堪能することができました。

日光移動教室その6

夜のうちに気温も下がり、涼しい朝を迎えました。朝会では、実行委員のかけ声で朝の体操をしました。

ホテルの中庭にいた小鹿に癒されながら、移動教室2日目がスタートしました。

午前中はハイキング。日光の自然を楽しんできます。

日光移動教室その5

夕食後は、日光彫りに挑戦です。

日光彫り特有の「引っ掻き刀」という彫刻刀を使い、自分で考えたデザインを彫りました。

細かくて難しいところもありましたが、職人さんのサポートもあり、丁寧に仕上げることができました。

それぞれお気に入りの作品が出来たようです。

日光移動教室その4

宿泊する日光グランドホテルに着き、開校式を行いました。

開校式後、すぐに入浴。硫黄泉の匂いに驚きながら、乳白色の温泉を堪能しました。

そしてその後は、楽しみにしていた夕食の時間です。黙食をしっかりと守りながら食べることができました。

日光移動教室その3

日光東照宮に到着しました。

暑さも少し和らぎ、過ごしやすい気候になりました。

事前に行った調べ学習だけではわからない、建物に込められた意味や歴史を、ガイドさんに詳しく教えてもらいながら、鳴龍や三猿、眠り猫などの彫刻や建物を見てまわりました。

二社一寺を見学し終わり、いろは坂を経由し、今から宿に向かいます。

日光移動教室その2

さきたま古墳群に到着しました。

さきたま史跡の博物館で国宝「国宝金錯銘鉄剣」を見物したり、丸墓山古墳や稲荷山古墳を実際に登ったりすることができました。

日光移動教室その1

今日から、いよいよ待ちに待った日光移動教室です。

早朝にも関わらず暑い中での出発式でしたが、みんなワクワク期待に満ちた表情でした。

旅の安全を祈って、1年生が6年生のために可愛らしいてるてる坊主を作ってくれました。

八小代表としての自覚をもちつつ、たくさんの楽しい思い出を作ってきます!

1年生 交通安全教室

日野警察署の方を招いて交通安全教室を行いました。

横断歩道の渡り方をDVDで確認し、模擬信号機を使い横断歩道の渡り方を練習しました。

【右・左・右】を見て、手を挙げて渡りました。「緊張するなあ…。」とそわそわした様子も見られました。

交通量の多い道路が周りにある八小。今回学習したことを実践できるよう指導を継続していきます。

八小ゆうびん

今週は代表委員会による『八小ゆうびん』がありました。手紙のやりとりを通して、友達との友情を深めたり、ありがとうの気持ちを伝えたりすることがねらいです。子供たちからは、手紙が届いているのを見て「なかよし班の友達から手紙が届いてた!お返ししてあげないと!」など、とても嬉しそうに話をしている姿も見られました。関りの少ない異学年間での交流の機会にもなっています。手紙を通して学校全体が明るくなっているように感じます。また、代表委員の児童は、休み時間ポストを確認し、配達の仕事に取り組みとても頑張っている姿も見られ活躍しています。

4年生 学校公開道徳授業

道徳の様子です。

「いっしょになって、わらっちゃだめだ」という教材を通して、周りに流されず、よく考えて行動する【節度・節制】の学習を行いました。

どう考えて行動することがよいのだろうかという、自分の行動について考える場面では、振り返ること・自分で考え、チャレンジすること・何が良いことかを考えること、それらが大切などではという考えが出てきました。

学習の深まりを感じうれしくなりました。

道徳の授業では様々な内容について学習を進めています。どんなことを話し合ったのかご家庭でも、ぜひ話してみてください。

1年図工「はじめてのえのぐ」

図工の学習で絵具を使いました。赤・青・緑の3色を画用紙に塗りました。

まずは水を使わずに塗ります。「絵の具が足りないよ。」という声がちらほら聞こえてきました。

次は少しだけ水を使います。「さっきより塗りやすい!」1回目との違いを見付けました。

最後は水を多く使います。「すごく塗りやすい!色が綺麗!」またまた違いを見付けました。

自分の作品を班で見合います。「同じ色を使っているのに、みんな色が違って見える。すごい!」

初めての絵の具でさまざまな発見がありました。また絵の具を使って学習をしていきます。

【4年生】 理科「電池のはたらき」

理科「電池のはたらき」の学習で、乾電池の数やつなぎ方によって、電流の大きさや向きが変わり、豆電球の明るさやモーターの回り方が変わることなどを学習しています。

実験では、乾電池2つを直列つなぎにした時と並列つなぎにした時の電流の大きさについて、簡易電流計を使って調べました。電流の大きさを表す単位「A(アンペア)」も学習しました。

子どもたちは、直列つなぎや並列つなぎなど、いろいろな回路を考え、実験に取り組み、電池の働きの学習を深めていました。

【4年生】 校外学習(高尾山)

4年生が校外学習(高尾山)に行ってきました。暑さも心配されましたが、涼しい気候の中で実施することができ、子どもたちも登山を楽しむことができました。

途中には、昨日の雨でぬかるんでいるところや、滑りやすくなっているところなどもありました。子供たちはお互いに声を掛け合って協力して足を進めていました。また、道が細くなっているところでは、「一列になって進むよ」と先生の指示がみんなに伝わるように子供たち同士で声をかけあっていました。

山頂では、待ちに待ったお弁当タイム。美味しいご飯やおかずをほおばり、一気に疲れも吹き飛びました。

下山する道は急な坂道が多くありましたが、足元に気をつけ、走らないように踏ん張りながら降りてくることができました。疲れてへとへとななかでしたが、最後まで粘り強く取り組む姿が見られました。

久しぶりの校外学習で、たくさんの思い出ができ、成長を感じた1日となりました。

八ヶ岳移動教室 その4

八ヶ岳移動教室2日目です。

宿舎の方々に感謝の気持ちを伝え、滝沢牧場に向かいました。

滝沢牧場では乳搾りや乗馬、エサやり等の体験をし、命の大切さを学びました。

八ヶ岳移動教室 その3

15時頃清里山荘に到着し、宿舎の方と開校式を行いました。

キャンプファイヤーは残念ながら雨のため屋内で行いましたが、みんなでレクを楽しみました。

【4年生】空手道体験教室

4年生は、空手道体験教室を行いました。空手道は日本古来の文化であることを理解することや、日野市は、東京オリンピック2020大会においてウクライナ選手団がキャンプ地として訪れたことを知り、空手道に親しみをもつことなどが目的です。

体験教室では、空手道の歴史や空手に取り組む際の心構えだけでなく、突きや受けなどの基本的な型を教えていただきました。

講師の先生の演武では、鋭い突きや気合のこもった声など切れのある動きに見入っていました。空手道では、技術の習得の身に偏らず礼と節を重んじるというお話なども伺い、空手道では体力を付けていくことだけでなく内面も磨いていくことが大切だということを知りました。日本に古くから伝わる伝統文化である空手のよさや面白さに触れることができた時間となりました。

八ヶ岳移動教室 その2

天候も崩れずに美し森に無事到着し、予定通りハイキングに出発しました。

新緑に包まれた自然を堪能しながら約2時間のハイキング、その後まきば公園で昼食をとりました。

八ヶ岳移動教室

出発式の様子です。

お忙しい中、見送りに来てくださりありがとうございました。

一泊二日の移動教室に行ってきます。

【3年生】自転車安全教室

3年生は自転車安全教室を行いました。

警察の方から自転車の点検の仕方や道路標識について説明をしていただきました。

どの子も真剣に話を聞く態度が大変立派でした。

自転車に乗っての校庭を走った際は、ポイントごとに「右よし、左よし、後ろよし!」と声を出して確認をし、安全に気をつけながら走行することができました。

この日に学んだことを活かして、交通安全に気をつけて過ごしてほしいです。

【3年生】初めての習字

3年生から始まる習字に初めて取り組みました。

道具の使い方や準備の仕方など、説明をよく聞き、真剣な表情で取り組む子供たちの姿が印象的でした。

筆の先を整え、ゆっくりと筆を運び、「二」という字を書きました。

初めて取り組んだ習字の感想を教えてもらいました。

「意外と習字難しいと思っていたけど、思っていたよりすごく難しかったです。鉛筆よりも手が震えてずっと難しかったです。習字をうまく書けたから、嬉しかったし、楽しかったです。」

「習字は、一発勝負だから失敗したらもう直すことはできないからドキドキして、ゆっくり書かないと失敗するからドキドキするけど、とても楽しかったです。自分の手にたくさん墨液がついてしまったりして驚いたけど、後から洗ったらきれいになりました。とても楽しかったです。次やる時がとっても楽しみです。」

「もっとやりたかったです。また、いろいろ書きたいです。」

「思ったよりもきれいな字が書けました。これからもきれいな字を書きたいです。」

どの子も満足そうに自分の作品を眺めていました。

【委員会活動】コアMT(コア・ミーティング)始動!

八小では、児童による自治的な委員会活動を行うためにコアMT(コア・ミーティング)というものを立ち上げました。

コアMTに参加するのは、各委員会の委員長です。

自分たちが生活する学校を、自分たちの力で楽しくすることができるように、コアMTに参加する児童たちが中心となり、委員会活動を盛り上げていきます。

また、今年は児童会スローガンを決めて、委員会活動を行っていきます。児童会スローガンは「今よりもっと楽しい学校を目指そう」です。このスローガンのような学校を目指して、自分たちには何ができるかを考え、協力しながら委員会活動に取り組んでいきます。

これからどのような活動が始まっていくか、楽しみです!

PTA秋祭り開催のお知らせ

日時:11月22日(土)14時~16時

場所:日野第八小学校校庭(雨天:校舎)

PTA会員の皆様

この度、令和7年度定期総会表決の締め切らせていただきました。

211名の回答を頂き、全案件が可決されました。

ご協力ありがとうございました。

日野第八小学校PTA

会長 池田ゆきの

令和6年度 日野第八小学校 PTA

「PTA規約、細則、要領、しおり」

ご確認ください。(令和6年5月更新)

(引き続き)

PTAメールをご覧ください。

学校へご来校いただく際に…

学校はお車でのご来校を原則禁止しております。また、近隣道路などへの駐車も絶対におやめください。自転車で来校される際は、必ず正門から入り、所定の位置に駐輪してください。北門付近への駐輪もおやめください。何卒よろしくお願いいたします。