文字

背景

行間

学年・学級だより

避難訓練 【全校】

火事の時の避難訓練です。

第二次避難所の公園へ学校から避難する訓練をしました。

委員会紹介集会 【全校】

後期の委員会が始まりました。

委員会の委員長が、委員会の仕事やメンバーの紹介をしました。

台風18号への対応について

明日6日(木)は通常授業の予定です。台風通過後のため、通学等には十分気を付けて登校してください。また、風雨等により危険を感じる場合には、ご家庭の判断で、登校を遅らせても構いません。遅らせる場合は引率をお願いします。

和食器体験【6年生】

クラスごとに和食器体験をしました。

教室で、日本の古来の文様や日本の食文化についてのお話を聞いたあと、

ランチルームで実際に和食器を使って給食を食べました。

9月のひまわり

雨ごとに秋の気配を感じるこの季節、ひまわりでは子どもたちが元気いっぱいに様々な活動に取り組んでいます。9月のひまわりの活動をここで少しご紹介します。

【ワークタイム: 「先生ツイスター」 】

色がついたサイコロを振ります。出た色とその色に置く手足を先生に「○色に(右手or左手or右足or左足)を置いてください。」と言って伝えます。手足の左右は自分で選ぶことができます。あえて先生たちが辛そうな置き方を指示する児童や安心できるような置き方を指示する児童など様々でした。この活動を通して、楽しめただけではなく左・右の確認ができました。

【運動: 「呼吸法」 】

腹式呼吸の練習をしました。吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにへこませます。この動きが意外と難しく、うまくいかない児童もいました。お腹に手を当てたりボールを置いたり、うつぶせになってみたりすることで、少しずつお腹に空気を入れる感覚が分かってきたようでした。腹式呼吸ができると姿勢がよくなるそうです。

【ひまわりタイム: 「よく聞くかるた」 】

2人組で行いました。1人が読み札に書かれている形の3つの情報(大きさ、色、形)を暗記し、ペアを組んだ相手に伝えます。そして、もう一人が伝えられたものを表している絵カードを取りに行きます。ただ覚えて取りに行くだけではなく、取りに行くまでの間に数を数えさせたり、計算させたりと様々な妨害刺激を入れて負荷を与えました。子どもたちの記憶にとどめるための方法は様々で、自分に合った方法をそれぞれ確認することができました。

明日は東光寺小まつり

雨バージョンで行います。

体育館と校舎1階を使っておこないます。、

ご来校の際には、上履きをお持ちください。

ミニ文化祭 宣伝集会

3年生から6年生までがクラスごとにお店を出します。

今日の集会では、そのお店の宣伝をしました。

全クラス載せられなくて、ごめんなさい。

ものづくり特別授業【5年生】

日野自動車の自動車づくりの仕方やダカールラリーのお話を聞いた後、

プレス機で、金属板をプレスしたり、

ねじを回してみたり、

トラックの装備を触ってみたりしました。

三連休の過ごし方について

〇交通事故に気を付ける。自転車は交差点で止まり、ヘルメットをかぶる。

〇誘拐に気を付ける。知らない人について行かない。出かける時は、誰とどこへいつ帰るを伝える。

〇お祭りなどで、夜遅くまでいない。夜は、お家の人と一緒に出掛ける。

〇ハチの活動が活発になっています。本日市内の小学校で校外学習中、10人がハチに刺され、救急搬送されることがありました。ハチがいる場所には近づかないようにしましょう。ハチは、髪の毛や黒っぽい服に向ってくることがあるそうです。

また、台風16号が日本列島に向って来ています。連休明けの週に関東地方に影響が出てくるかもしれません。先日配布しました印刷物が台風対応の基本となります。

着衣泳 【6年生】

最後に、6年生が着衣泳をしました。

服が体にまとわりつく感じに驚いていました。

菊の植え付け【全学年】

1年生の様子

初めての体験です。教わりながら、一生懸命に頑張りました>

5年生の様子

この後しばらくは、少な目の水を葉にかけないようにしながら、世話をします。

本日の登下校について

東光寺小保護者の皆様

本日は通常通り授業を実施します。保護者会も行います。

今後風雨も強くなることが考えられます。登校時引率可能な保護者の方は

お願い致します。また下校時に風雨が強い場合は、下校時刻が遅くなる場合もあります。

可能な方は引率をお願い致します。

東光寺小学校 校長 高橋大造

台風13号の接近に伴う対応について

東光寺だいこんの種まき 【3年生】

このあと、いくつかの作業を行い、11月には、収穫します。

始業式

2学期の始業式を行いました。

3人の転入生が加わりました。

あいさつ運動

元気よく挨拶ができました。

今月の生活目標は、「進んであいさつをしよう」です。

自分から先に挨拶ができるようになるといいですね。

夏休み最後のプール

検定をしました。

台風10号への対応について

東光寺小学校保護者の皆様

報道によりますと、台風10号が明日関東から東北に接近し、上陸の可能性があります。

児童の安全確保のため明日の水泳指導とサマースクールについては中止といたします。

また川や用水の水位も上がってくると考えられます。外出は控えるようにお話し下さい。

尚、31日については予定通りと考えておりますが、台風の動きにより変更がある場合はメール配信いたします。

日野市立東光寺小学校 校長 高橋 大造

田んぼの網掛けをしました。【5年生】

そこで、網掛けをしました。

夏休みの図書貸し出しについて

夏休み中の図書の貸し出しについてお知らせします。

7月29日(金)10:30~11:30

8月19日(金)10:30~11:30

8月26日(金)10:30~11:30

図書室を開放します。

一度に3冊借りることができます。

※学校便りに書いてある日程が違っていました。申し訳ありません。

日光移動教室④

日光移動教室③

午前は華厳の滝。(写真は明日アップできるかな・・・)

お天気は相変わらず雨が降ったりやんだりでしたが、午後の戦場ヶ原のハイキングは決行し

ました。

6年日光移動教室②

6年日光移動教室①

保護者のお見送りが例年より多く、とっても心配されて、いや愛されているのを感じました。

さきたま古墳での1枚です。

東光寺小 本日一斉下校訓練です。

東光寺小学校保護者の皆様

<一斉下校訓練>

大型の台風が接近しています。今後風雨が激しくなることが予想されます。児童を安全に下校させるために、一斉下校を実施します。3時から順次、班ごとに下校します。(今回は番地で班を決めていますので、実際の通学路を使わない場合もあります。)

東光寺小学校 校長 高橋 大造

以上の内容で配信メールを流しましたので、ご確認をお願い致します。

学童クラブ、ひのっちは通常通りです。

ほうとう作りをしました。

ほうとう作りをしました。

5年生 八ヶ岳に出発です。

本日引渡し訓練です。

【避難訓練】

5月12日(木)14時25分に震度5弱の地震が発生しました。児童の安全確保のため、保護者(または代理人)の方に、引き取りをお願い致します。

*14時25分に自宅または勤務先を出て、どのくらい時間がかかるかシュミレーションしてみる機会としてください。

*自転車、自動車は使わないでください。

*児童は自分の教室に待機していますので、兄弟がいる場合は上の学年から引き取ってください。

*ひのっちはありません。

*今回は訓練ですから、15時10分以降引き取りのなかった児童は下校させます。(間に合いそうにない場合はご連絡ください)

東光寺小学校 校長 高橋 大造

自転車安全教室 3年生

1.2時間目に、自転車の乗り方の学習をしました。

正しい乗り方が分かると、免許証がもらえます。

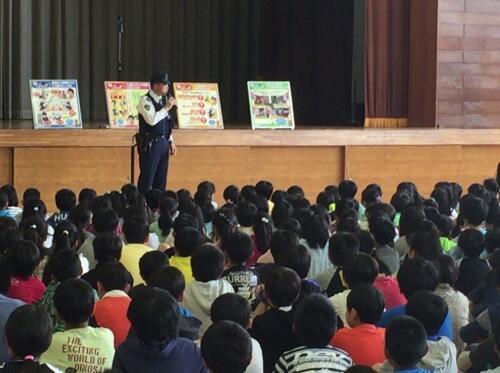

朝会

今朝は、お巡りさんが、110番のかけかたについてお話ししてくださいました。

一年生をむかえる会

6年生と手をつないで、体育館に入ってきました。

6年生と身長を比べたり、

足の速さや力比べなどもしました。

始業式

校庭に集まって、始業式をしました。

新しい来られた先生方です。

よろしくお願いいたします。

4学年『27年度のお礼』

本日で平成27年度が終わりました。

元気で明るい4年生と過ごした日々は、私たちにとって宝物です。

明日からは5年生。

すごい力を秘めた子供達です。

きっと、高学年として、これからの東光寺小を力強く引っ張っていってくれることでしょう。

期待しています。

保護者の皆様、地域の皆様、1年間本学年の教育活動を温かく見守り、支えてくださいまして、ありがとうございました。

4学年担任

2,3月のひまわり学級

2、3月の活動を以下に紹介します。

<ワークタイム>

・ステップを踏もう

音楽に合わせて前後左右にルールに従ってステップを踏みました。一定の速さでルール通りに足を運ぶことが難しい子どももいましたが、周りのペースに追い付けるよう懸命に努力する姿が立派でした。

・落ちない飛行機

発泡スチロールペーパーをハサミで丁寧に切り抜いて飛行機を作りました。先端に重り用のシールを貼りつけきれいに飛ぶよう調節をしました。基本的に後ろから厚紙を斜めにして追いかけるとずっと飛び続ける飛行機です。微妙な角度や位置に追いかけ方のコツもあり難しいようでしたが、何回も挑戦し、少し落ちずに暫くの間、飛ばすことができたときは嬉しそうでした。

・メッセージカード作り

今年1年間、同じ曜日で一緒に活動をした友だち全員にメッセージを書いて冊子に貼りました。一緒に遊んだり活動したりして楽しかったことを振り返り、感謝の言葉を書きました。シールでの装飾もきれいにできました。

<運動>

・集まれゲーム

蹴ったボールに守備チームが集まる様子を見ながら、ベース(得点が記されたコーン)まで走る活動(キックベースの変型版)を行いました。相手チームの動きなど、周りの様子を見ながら走ることが難しい子もいましたが、2回、3回と回数を重ねるごとに、守備を良く見てアウトにならないよう頑張っていました。これまであまり関係をもってこなかった同じチームの友だちに「がんばれ!」と応援する姿に成長を感じました。

<ひまわりタイム>

・ジェスチャーゲーム

友だちとチームを組み、引いたお題の職業のジェスチャーを行いました。残りのチームが相談して答えを導きますが、すぐその職業と分かるように、チームで協力しながらジェスチャーをしました。お題によっては、職業の特徴等を想起することが難しい場面もありましたが意見を出し合って答えていました。

・みんなでアクション

ジェスチャーゲームからレベルアップした活動です。前回は決められたお題のカードを引きましたが、今回はチームで話し合って「何かできるか」確認しながらお題を決めていました。分かりやすいお題を想起することが難しいチームには、指導者側から提示されたヒントカードを見て決め、ジェスチャーをしました。「こんな動きはどう?」等とジェスチャーゲームのときよりも良い話し合いをする場面が見られました。

・事前学習 / 買い物学習

会食の際の飲み物やお楽しみ会でやる活動を決めました。1、2学期にも同様な話し合いをしていたので、今学期は、自分たちの意見を出し合ってスムーズに話し合い活動を進めることができました。買い物学習では、いつもの「約束」を守って、お店まで歩くことができました。

・調理学習(ほうとう)

今回は薄力粉から「ほうとう」を作りました。2学期の「ピザ」の生地よりも硬かったのですが、一生懸命こねて伸ばし、コシのある麺を作ることができました。作った「ほうとう」は意外においしかったようで、みんな満足の笑顔で会食していました。

これで、今年度の通級の活動は終わりです。

一年を通して見ると、子どもたちはそれぞれの課題に向き合い、それらを少しずつ解決していく過程で、達成感・成就感から成功体験を積み重ねてきました。

その結果、自尊感情の向上につながったと思います。

27年度の「ひまわり」の活動を無事に終えることができたのも、皆様方のご理解、ご支援、そしてご協力のお蔭であると、心から感謝いたしております。

一年間どうもありがとうございました。

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

コミュニケーションの教室「ひまわり」職員一同

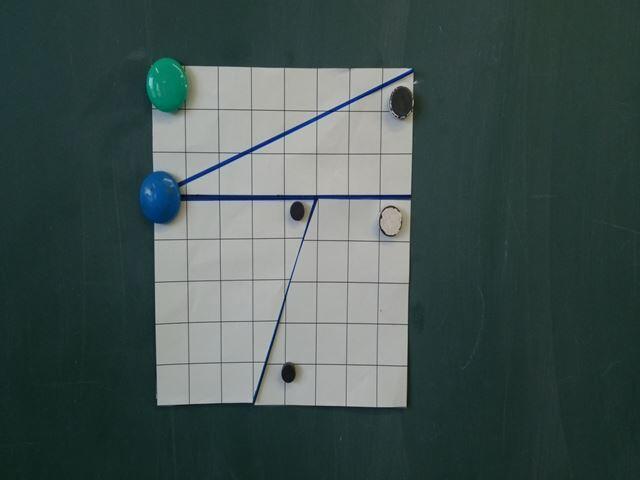

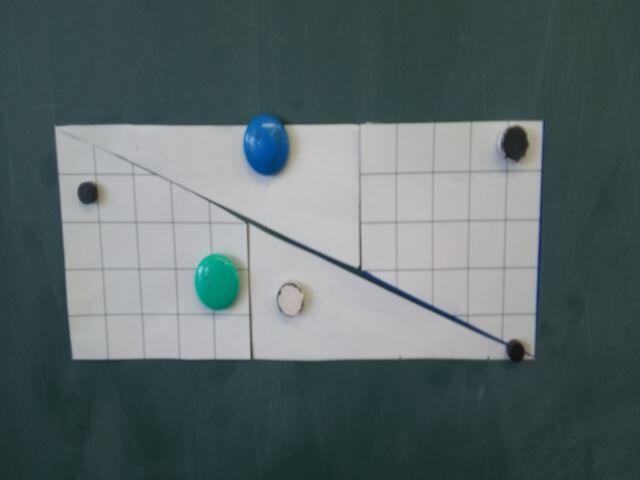

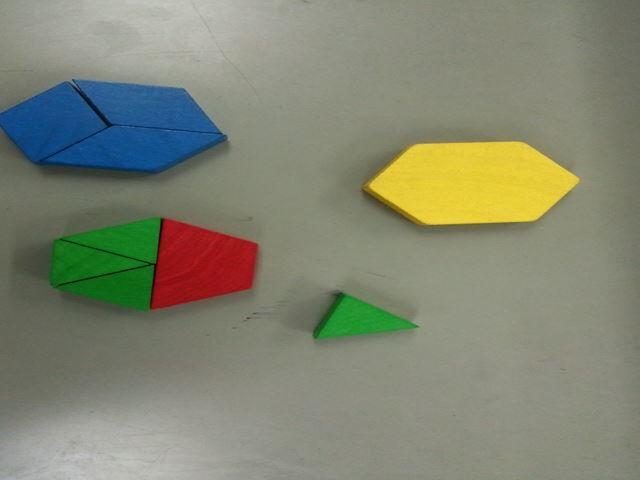

4学年『授業納め・算数(面積マジック)』

明日は修了式や来年度に向けての学級の時間があるので、落ち着いて授業ができるのは今日まで。

今日は授業納めです。

四角形を使ってパズルをします。

縦8cm、横8cmの正方形を、下のような線に沿って4つのピースに切り分けましょう。

これを並び替えて、長方形を作りましょう。

しばらく考えてから・・・

子供達:「できたー!」

縦5cm、横13cmの長方形ができました。

先生 :

「ところで、みんな2学期に面積って勉強したよね?面積は、どうなった?」

子供達:

「同じだよー!」

「そうそう、もともと64平方cmの正方形を並び替えただけなんだから、面積は変わるわけないよー!」

先生:

「だよねー。変わるわけないよねえ。」

子供達:

「えっ、でも待って。変わってる・・・。」

「本当だ。長方形の面積は5×13=65だから、1平方cm増えてる。」

「なんでー!!??」

不思議ですねぇ、並び替えたら面積が増えてしまいました。

「どうして?」

「わけを知りたい!」

そんな学びの意欲を大切に、私たち4年担任はこの1年、授業づくりをしてきました。

これからも、子供達には『なぜ』を追求する姿勢を大切に、学習を進めていってほしいと願っています。

ちなみに教材のこの種明かしは、長方形に並び替えた写真をよく見ると分かります。

対角線で分けてできる2つの直角三角形の斜辺は、実は直線になっていないので、真ん中に少し空間ができています。この微妙な空間の面積が、ちょうど1平方cmになるということなんですね。

〔参考:『朝日新聞 坪田耕三の切ってはって算数力』〕

4学年『フラッグフットボール』

チームで作戦を工夫して、活動に取り組んでいます。

チーム練習の時間では、円になってパスの練習をしたり、攻めと守りに分かれて作戦を立てたりしています。

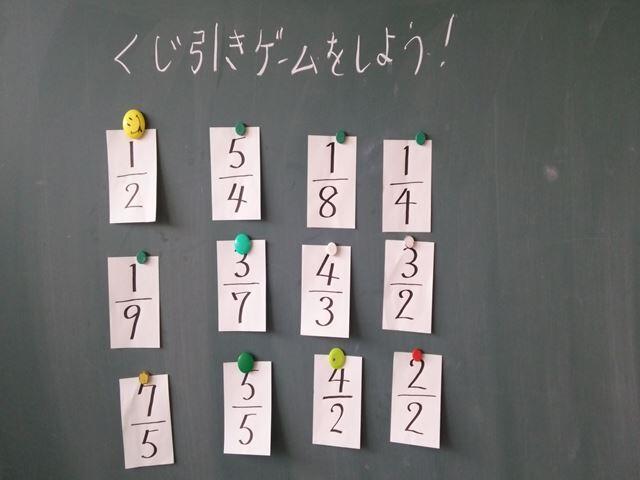

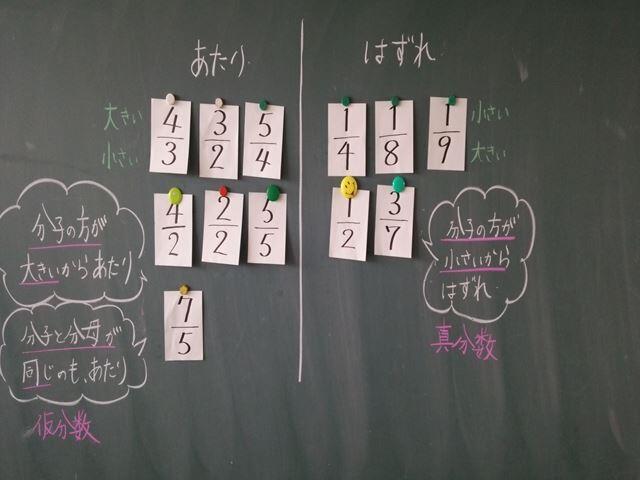

4学年『「くじ引きゲーム」「じゃんけんゲーム」で分数』

算数の学習も、4年生最後の単元「分数」です。

1時間目は、真分数・仮分数について学習しました。

「真分数は、分子が分母より小さい分数。仮分数は、分子が分母と同じか、分子が分母より大きい分数。」

ただこれだけのことですが、子供達が夢中になれるように一工夫。

『くじ引きゲーム』

分数のくじの裏には、あたりとはずれが書いてあります。

運よく、あたりを引くことができるでしょうか!?

はじめは、勘で引いていた子供達。「やったー!」「だめだったー!」と盛り上がります。

しばらくたってから、あたりのくじを見て、何かに気付く人が出てきました。

児童:「もう当たりがすぐに分かるよ!」

児童:「はずれのくじは、分子の方が小さくて、分母の方が大きいんだよ!」

児童:「あたりのくじは、分母の方が小さくて、分子の方が大きいか同じなんだよ!」

一生懸命説明します。大事なことは子供達に説明させたい。

そして、最後に一言。

教師:「それを、真分数、仮分数と言うんだよ。」

2時間目は帯分数。

『じゃんけんゲーム』

パターンブロックを使って、じゃんけんゲームです。

パーで勝ったら赤、チョキで勝ったら青、グーで勝ったら緑のピースがもらえます。

ゲームが終わったら、得点を比べます。

さあ、どうやって比べる?

児童:「このブロックは、組み合わせると六角形になるので、六角形の数で比べればわかりやすいと思います。」

教師:「なるほど。じゃあ、この余った緑のピースはどうする?」

児童:「これは、6つ合わせると六角形1つになります。だから、6個のうちの1つ分です。」

児童:「だから、6分の1ということだよ!」

教師:「そうすると、これは何点ということ?」

児童:「3と6分の1点です。」

大事なことは子供に言わせたい。

そして最後に一言。

教師:「こういう分数を、帯分数と言うんだよ。」

物事を理解する際には、いくつか具体的なものから理解する場合(外延的理解)と、理屈や定義から理解する場合(内包的理解)があります。

学習内容や教材に応じて、理解のさせ方を工夫していきたいと思います。

4学年『6年生を送る会』

4年生は、東光寺小クイズをやります。

6年生を送る会実行委員の児童を中心に、クイズを考えたり、6年生の担任の先生にインタビューをしたり、6年生にアンケートをしたりしながら準備を進めてきました。

今日の給食は、6年生と一緒食べるお別れ給食です。

6年生と過ごせる時間もあとわずか。

楽しい思い出がたくさんできるとよいですね。

ありがとうの会

東光寺小では、毎年3年生が1年間お世話になった農家の方をお招きして、ささやかな会を開いています。東光寺地区では、給食で地元の野菜を食材としてたくさん提供していただいています。また、3年生は特になし園の見学や東光寺大根の収穫などで農家の皆様には大変お世話になりました。たくさんお世話になった農家の方々へ、お礼の気持ちを込めて「ありがとうの会」を開き、その後一緒に給食を食べました。

4学年『明日は2分の1成人式』

1月からの総合学習で、自分の生まれた時からこれまでのことを振り返り、 まとめてきました。家族の思いを知り、感じたことを自分の言葉で発表します。

また、10年後を見据え、どのような大人になりたいのか、どのような事に 挑戦したいのかを発表します。

2分の1成人式は、5時間目に体育館で行います。5時間目の開始時刻は、13時35分になります。準備ができ次第始めますので、ゆとりをもってお越し下さい。

(その後の保護者会は、延期になりました。詳細は別紙でお知らせしてあります。)

また、この時期の体育館は、かなり冷えます。当日お越しの際は、防寒をしっかりして、ご参観頂きますよう、よろしくお願い致します。

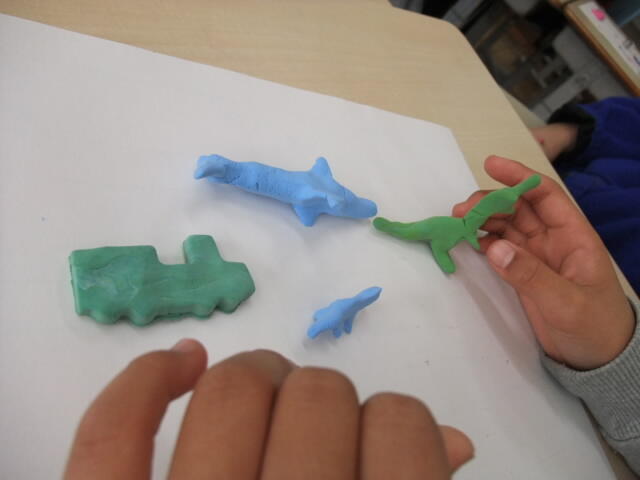

図工室より

廊下の展示は、パズルの作品ですが、4年生の図工では、別に「学校の妖精」という題材も行っています。

「子どもたちがいなくなった真夜中の学校では、小さい妖精たちが、楽しく暮らしているんだよ…」という設定で、自分の考える妖精を紙粘土で作りました。前回の図工の時間に、その妖精たちを校庭に連れ出して、グループで写真を撮りました。子どもたちはまさに自分の分身のごとく妖精たちに気持ちを込めて、楽しそうな写真をいっぱい撮っていました。

4学年『「なぜ」を考える』

「小数のわり算は、小数点を動かして商に付ける」と、機械的に覚えれば簡単です。

しかし、ただ計算の方法を覚えるのではなく、なぜそのアルゴリズムが成り立つのかを、授業でしっかりと考えさせたいものです。

授業では、7.2÷3の筆算の方法を考えました。

教師:「7.2÷3はいくつになりますか?」

児童:「2.4です。」

教師:「なぜ、2.4になりますか?」

・・・と聞いても、なかなか手が上がりません。

そうですよね、正しい事を説明するのは、なかなか難しいものです。

反対に、正しい事を説明するよりも、間違っていることを説明する方が、説明しやすいかもしれません。

そこで、こんな問いかけをしてみます。

教師:「7.2÷3、できた?

これさぁ、みんなが一番間違えやすいのって、どんな数だと思う?」

児童:「24だと思うよ。」

教師:「なんで24が間違いなの?」

児童:「だって、小数点を付けるのを忘れているから。」

「3で割っているのに、割られる数の7.2よりも、大きい数になっているのは変だよ。」

「割る数×商=割られる数 になるはずなのに、24だとならないよ。」

「72÷3の計算をした時には、7.2を10倍して考えているはずだから、商を10分の1にしなくてはいけない。」

出てきてほしい説明がたくさん出てきました。

また、「みんなが一番間違えやすい」と、「不特定の誰かさん」が間違えた考え方をみんなで検討しているので、誰も嫌な思いをしません。

(そのうち、教室のどこからか「あー!」「そっかぁ!」という声が聞こえてきます。みんなの話し合いを聞いて、機械的に筆算をしていた人が、なぜ小数点が付くのか理解できたようです。)

間違えた答えをそのままにするのではなく、それがなぜ間違いなのかを考えることも、大切だと考えています。

4学年『豆腐作り』

百草食品の小田さんをゲストティーチャーに迎え、豆腐の作り方を教えて頂きました。

学校給食で食べている豆腐は、百草食品さんで作っている豆腐です。

これから給食で豆腐が出てきたときには、一つの豆腐を作るのにこれだけ手間がかかることを考えながら、感謝の気持ちをもって頂きたいですね。

2組は、来週の火曜日に行います。

楽しみにしていてください。

4学年『オリンピックパラリンピック講演会』

4年生は、5年生と6年生と一緒に参加しました。

オリンピックでのエピソードや谷本さんの小学校時代の話など、いろいろな話をしてくださいました。

「夢は見るものではなく、叶えるもの」

「自分は絶対にできる!と自分に言い聞かせる」

大切なことをたくさん教えて頂きました。

「みんなの前で、自分の夢を発表できる人はいますか!?」

の呼びかけに、4年生からは4人が手を挙げ、前に出て発表しました。

頑張って発表したご褒美に、なんとオリンピックの金メダルを触らせてもらうことができました。

クラブ見学

東光寺小学校では、4年生からクラブ活動に参加します。そのため、毎年3年生のこの時期に来年度入るクラブ選びの参考にするために見学を行います。

それぞれのクラブでは、クラブ長さんが活動内容の説明をしてくれました。その後、教室で来年度参加したいと思ったクラブの希望調査をとりました。

子供たちは興味津々で各クラブを見学していました。見学をして疑問に思ったことを質問したりメモを取ったりして、クラブの様子をじっくり見ていました。

※今日見学したクラブは来年度変わる可能性があります。また、新6年生の希望が優先されるため、新4年生は必ずしも希望通りのクラブに入れるとは限りません。

図工の作品

すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、6年生が木片に描いた作品が東光寺小学校の近隣に飾られています。水車掘公園、よそう森公園、上堰田んぼ、下堰新水路の4か所です。これは、日野市の水辺50選のプロジェクトの一環として、図工の時間に1学期からずっと取り組んできた作品です。展覧会にも展示したのでご覧になった方も多いと思います。

去る2月8日、この作品群のお披露目会が水車堀公園で行われました。水辺50選のボランティアの方々が、100台の椅子を並べたり、外用の放送機器を用意したりと朝から色々準備を整えてくださいました。子どもたちは日ごろ慣れ親しんだ水辺に自分の作品が飾られ、これから長い間、訪れる人々に見守られることを感じて、大変喜んでいました。

近い方は、ぜひ足を運んでみてください。子どもたちの想いを感じていただければ幸いです。

4学年『2分の1成人式に向けて』

今週から実行委員会を立ち上げて、準備を始めました。

本番は、5時間目 体育館で行います。

4年生の保護者の皆様、当日は子供達の発表を見に、ぜひお越しください。

1月のひまわり

いよいよ3学期になりました。

本格的な冬の寒さが到来し、東京でも雪が降りました。

暦の上では春になりますが、現実的にはインフルエンザ等の到来の時期でもあります。

市内では学級閉鎖が目立ち始め、休みの通級児童も出てきました。子どもたちには、手洗いうがいをしっかりして、予防するよう言葉かけをしています。

さて1月に行った活動を紹介します。

<ワークタイム>

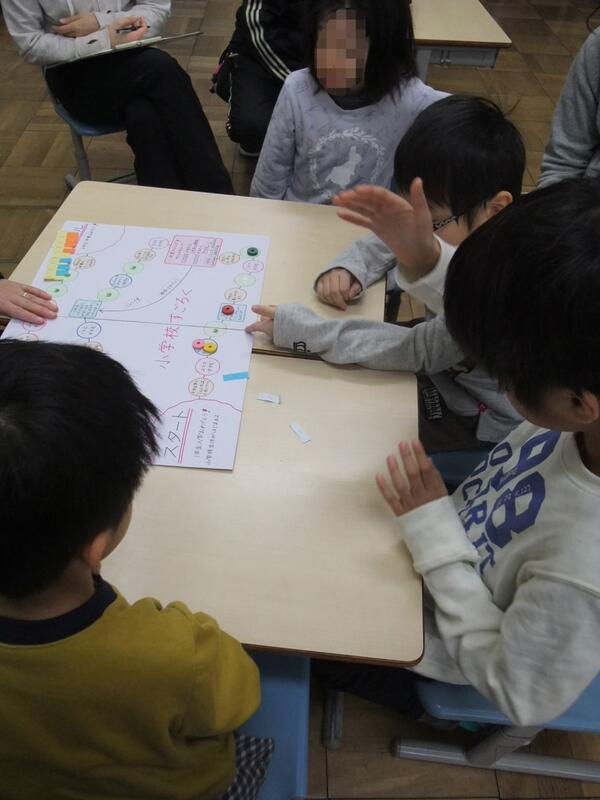

正月遊び(すごろく)

使うコマの相談をしたり、次の人に言葉かけをしながらサイコロを渡してあげたり等といったルールを守りながら楽しく活動しました。もうこの時期になると、希望が重なった際に譲り合う姿が頻繁に見られるようになり成長を感じます。

鬼のお面作り

その曜日の友達と協力して鬼の顔を作りました。顔の各パーツを分担して作ったのでとても個性的な鬼のお面ができました。作るパーツを決める際にも、上手に話し合いをすることができました。

鬼退治

友達と協力して作ったお面に向かって、豆代わりの新聞玉を投げました。その際に自分の苦手なところや直したいところを鬼に例え、「忘れ物をする鬼出ていけー。」などと言いながら投げていました。子ども達はおもいっきり球を投げ、ストレスの発散にもなったようで、「スッキリした」という感想を述べる子供が多かったようです。

<運動>

協力風船リレー

ペアになった友達と協力して、シートを使って大きな風船を運ぶ競技をしました。どうすれば上手く運べるかを友達と話し合いました。タイムが良くなったときの子どもたちの笑顔が印象的でした。

二人で運ぼう

ペアになった友達と協力し、2本の棒で大きなボールを運びました。協力風船リレーのときと同様にタイムが縮まる工夫について友達と話し合いました。

鬼ごっこ(バナナ鬼)

鬼はタッチするとバナナにしてしまう剣を持って追いかけました。子どもたちは捕まらないようにするためや、バナナにされてしまった友達を助けるために、周りを良く見ながら一生懸命動き回りました。

<ひまわりタイム>

パステルアート(中・高学年)

パステルを金網で粉末状にして、指で擦り絵を描きました。最初は入門編ということで教員が作ったものを真似しました。パステルをこする感触が良かったようです。みんな個性的な素敵な作品に仕上がりました。

マグネット粘土(低学年)

白い紙粘土に自分たちの好きな色を混ぜて型を抜きました。紙粘土の色をムラがなくなるまでこねるのが難しい様子でしたが、最後までやり遂げることができました。型抜きの他にも自分で好きな形を作り楽しく活動ができました。

トリオで神経衰弱

グループで話し合いめくりたいカードを教員に説明しました。始めは上手く説明できず難しい様子でしたが、回数を重ねるうちに説明できるようになりました。

協力ビンゴゲーム

マス目の空欄を友達と話し合って埋めたシートでビンゴをしました。次にどのマスを埋めれば良いか等、上手に話し合う場面が見られました。ビンゴが揃ったときはとても嬉しそうな様子でした。

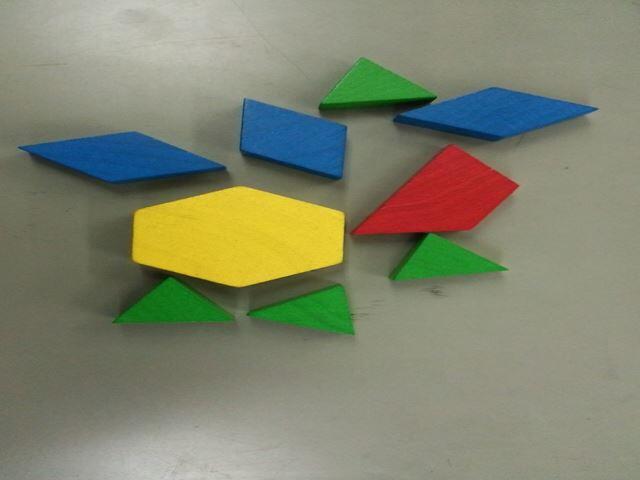

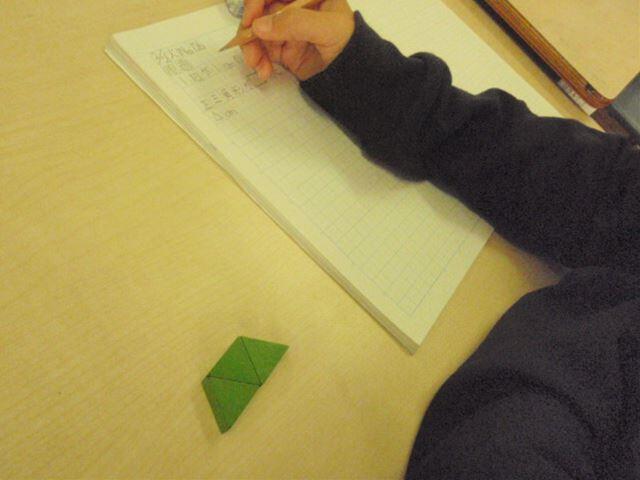

4学年『パターンブロックを使って考える』

「一辺が1cmの正三角形を1つ、2つ、3つ・・・と増やしていくと、周りの長さはどのように変わっていきますか?」を考えました。

図をかいたり、表をかいたりして、規則性を見つけていくのですが、今回はこんな教材を使いました。

パターンブロック。

三角形、正方形、台形、平行四辺形、六角形など色とりどりのブロックで構成され、子供達が実際に操作をしながら学習できる教具です。

(アメリカで開発され、米各州のカリキュラムで使われているそうです)

パターンブロックを使えば図形はもちろん、関数や分数の計算も操作をしながら理解することができます。

次の学習は、正方形のブロックを使って、正方形の個数とまわりの長さの関係を考えます。

「でも先生!ブロックを並べなくても分かる方法があるよ!」

「個数とまわりの長さの関係には、きまりがある!」

そんな子供たちの声(アイデア)が出てくるのを、パターンブロックの操作を観察しながら、じっくり待っています・・・。

なし園の見学

今回は、冬の仕事(剪定)について見学しました。

前回(収穫)に比べ、梨の実も葉もなくなりさっぱりした梨の木を見て、

子供たちは皆その変化に驚いていました!

(2016年4月から2018年3月まで)