学校日記

学校日記

日光移動教室46

朝会の後は、源泉を見に行きました!奥日光温泉が涌き出ているところを見て、触ることができました。場所によっては熱かったり、温かかったりと色々でした。

日光移動教室45

おはようございます。3日目はホテル前での朝会から始まりました。代表児童の挨拶、保健係によるラジオ体操を行いました。

日光移動教室44

室長会議を行いました。5分前行動を徹底することができた。列をくずさずに歩けるようになってきた等の成果がありました。

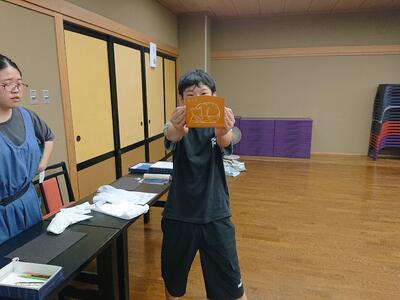

日光移動教室43

上手に作っています。さすが6年生です!明日、ご家庭でお子さんの作品をご覧になってください。

日光移動教室42

完成しました、力作の一部をご覧ください!