学校日記

2月18日(水)

今日の午前中に保育園との交流会がありました。

交流したのはつくしんぼ保育園さんの年長さんと、南平小の1年生です。

けん玉などの出し物を披露したり、クイズ、ものづくりなどを行ったりと、各クラスで楽しい活動をしました。

ものづくりでは、実際に年長さんに作ってもらおうと、1年生は丁寧に、丁寧に教えてあげていました。

昨年度の今頃は、1年生も教えてもらう側でしたが、今は教える側です。

年長さんが来たくなるような、あたたかい感じが伝わったのではないでしょうか。

2月17日(火)

昨日は学校がお休みでしたが、それは、先週の土曜日に行われた学校公開・道徳授業地区公開講座の代休が、昨日だったからです。

土曜日には「子どもの長所をグングンのばす子育て」をテーマとした講演会が、3時間目に体育館で行われました。

3人のお子様を育て上げた講師の先生から、子供の育ちに関するたくさんのご示唆を得ることができました。

質問コーナーではいくつかの質問にも答えていただきました。

80名を超える保護者の皆様に参加いただきました。

毎日の子育てでは様々な出来事が起こります。

そんなときに講演の内容をふっと思い出し、子育てに向き合っていきたいものです。

今日から3日間、ユニセフ募金活動が行われます。今日は初日でした。

先週ユニセフ募金集会があり、児童の皆さんには代表委員会から説明があったところです。

代表委員のみなさんが、朝の昇降口に立ち、募金を呼びかけてくれました。

多くの児童のみなさんが募金に協力してくれました。

あと2日間、どうぞよろしくお願いします。

2月14日(土)

昨日は、学校公開の一日目でした。

1年生は、地域の方をお呼びして、昔遊びの続きを行っていました。

今日は、あやとりです。

2年生の図工「ひかりのプレゼント」では、

ペットボトルにカラーペンで色を塗っていました。光を通すと奇麗そうです。

どんな作品が出来上がるのでしょう?

3年生は、少人数算数を行っていました。

かけ算のひっ算です。かける数の1の位に0があるかけ算を簡単に筆算する方法を話し合っていました。

4年生の音楽です。先週から続いている箏の授業の続きです。

「さくら さくら」の練習をしていました。

5年生の国語です。熟語の読み方について学んでいました。

2つ以上の漢字が組み合わさった「熟語の構成」を学習します。

意味が似た漢字、反対の漢字、上から下へ読む漢字の組み合わせなどを学び、語彙力を高めます。

6年生の図工です。卒業証書入れの制作。紫色に塗った木の箱に、丁寧に切り取った千代紙を貼り付けていきます。

皆、こだわりをもって、千代紙をとても繊細なデザインに切り取って、丁寧に貼り付けていました。

完成が楽しみです。

保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございました。

2月13日(金)

本日は、保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございます。

・明日も2日目の公開があります。また、道徳授業・地区公開講座の日にもなっております。

・そのため、各クラスで、2校時、または、4校時に道徳の授業があります。

・そして、3校時目は、体育館で「子どもの長所をグングンのばす子育て」のテーマで、

講師の方をお呼びしての講演があります。

(そのため、3校時は、授業公開はありません。体育館にお集まりください。)

=======講演内容======

優しい、ママ・パパでいたいのに、お子さんの気になる部分にばかり目が行ってイライラしませんか?

将来のためにと思い、しつこく言ってしまうことも…。

子供は親に認めてもらいたいもの。お子さんの良い点に気付き、認めて、伸ばしていくポイントをお話します。

講師の先生のお話を聞いて、お子さんの長所の見つけ方、一緒に伸ばしましょう!

2・4校時目の道徳の授業と3校時目の講演会の両方をご覧いただけますと幸いです。

2月13日(金)

今日と明日は学校公開となっています。頑張っている子供たちへの応援を、よろしくお願い致します。

さて、卒業まであと30日余りとなりました。たてわり班活動でも、6年生の卒業に向けて、写真のように取組んでいるところです。

しかし写真をよく見ると、6年生の姿がありません。

実は、6年生は参加していません。

今回の活動は、お世話になった6年生に、感謝の手紙を書く取組だったため、1~5年生で、ひっそりと活動したのです。

また、今回から、たてわり活動の運営は、6年生から5年生にバトンタッチしています。

6年生からたてわり活動の運営を引き継いだ5年生は、しっかり準備をして臨んでいました。

どの学年の児童でも、何をすれば良いのかが分かるように、黒板に大きくお手本を書いたり、

1人1人の児童を見て回り、アドバイスをしたり、確認をしたりしていました。

5年生、立派でした。

最後にほんの少し時間が余ったところで、じゃんけん大会を企画し、楽しく活動を終えることができました。

この活動も想定していたそうです。5年生、ありがとう!

2月12日(木)

今週の火曜日に、4年生が都内見学に行ってきました。

学校を8時前に出発しました。

高速道路を通って、先ずは浅草寺に行きました。

浅草寺ではガイドさんと対面し、グループ毎に境内を案内していただきました。

見学後、「教科書と同じだった。」と言いに来た児童がいました。

社会科見学は、教室で学習したことが実際にそうなのかを確かめるために行っています。

同じ東京なのに日野とは全然違う様子に目を丸くしていた児童のみなさんでした。

今回はお土産を買う経験もでき、児童のみなさんは大喜びでした。

金色の五重塔や日本刀のキーホルダーなどを購入した児童もおり、お土産の見せ合いっこが楽しそうでした。

次に訪れた「ガスの科学館」では、お弁当を食べました。

お弁当の用意をしてくださり、ありがとうございます。

おかげさまで、ご覧のとおりの満面の笑顔です。

4年生では上水道を中心として社会インフラの学習をしますが、「ガスの科学館」を見学し、ガスも基本的には同じシステムであることが何となく分かったのではないでしょうか。

2月10日(火)

今日は、5・6年生が、あいさつ選手権を行いました。

七生中から、南平小卒業生の3年生も来校してくれ、司会、指導、講評を行ってくれます。

いよいよ選手権の始まりです。

最初に、中学生が見本を見せてくれました。

そして、各クラスで練習が始まりました。

中学生の前で、選手権が始まります。

中学生は、審査中です。

いよいよ、結果発表です。

発表と証書授与

最後に中学生の講評です。

5・6年生どのクラスも一生懸命取り組み、有意義な「あいさつ選手権」でした。

2月9日(月)

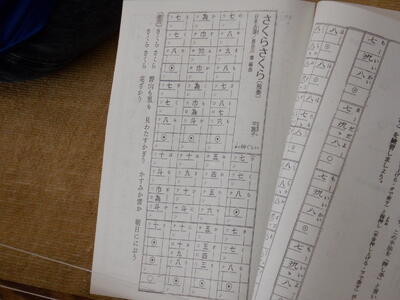

4年生は、音楽で、日本の伝統楽器の学習があります。

南平小では、その伝統楽器として、箏の学習を地域の方から学んでいます。

先週の金曜日は、その第1回目。始めは、箏の歴史を学びました。

いよいよ、試しに琴を弾いてみます。

まず、座る位置や座り方を確認した後、親指に琴爪をはめ、13本ある弦のうち、真ん中の七の弦を弾いてみると…音が鳴りました。

何回も練習するうちに、だんだん音がしっかりしてきました。

引き方がわかったところで、いよいよ曲の練習です

曲は、「さくら さくら」。譜面に書いてある数字を縦にたどって弾いていくと、さくらの曲になります。

最初は、慎重に弾いていた子供達ですが、だんだん慣れて、曲が弾けるようになり、少し自信がついてきました。次は、「さくら らくら」の曲を仕上げていきます。

2月6日(金)

水曜日から長縄週間が始まりました。

先日までは短縄週間でしたので、長縄週間は縄跳び月間の第2の取組となります。

先日はプロなわとびプレイヤーの生山ヒジキさんにご来校いただき、

6年生のゲストティーチャーとして指導してくださったところです。

縄跳びを盛り上げる機運が高まり、南平小の児童は寒くても外で元気よく跳んでいます。

2月20日(金)には、長縄集会が待っています。

そこでは取組の成果として、何回跳べるようになったかに挑戦します。

2月5日(木)

体育の球技で、今、取り入れられている学習に、「タグラグビー」があります。

2019年のラグビーワールドカップや、小学生のためのタグラグビー全国大会の影響、そして、タグラグビーの教材的価値の高さから、多摩地区を中心に小学校でタグラグビーが広まってきています。

日野市でも、毎年「日野自動車レッドドルフィンズ」の選手が、各学校を周り、ラグビーの普及を兼ねて、タグラグビーを教えに来てくれています。本校では、毎年、3年生が、教えてもらっています。今日は、3人の方が指導に来てくださいました。

タグラグビーに必要なものは、ラグビーボールの他に①タグ(端にマジックテープが付いたリボン状の布)、②ベルトです。全員、腰にベルトを巻き、左右にタグを取り付けます。

チームは攻撃側と守備側に分かれます。

今日は、小さなコートを作り、2手に分かれたチームで、それぞれ、一人ずつ出て対戦の練習をしました。

攻撃側は相手コートのゴールラインまでボールを運び、守備側はその子のタグを取ります。攻撃側がボールを運び終わるか、守備側がタグを取ったら、その回は終了、次の子に交代します。

途中、作戦タイムを取り、どうしたらタグを取られないようにボールを運べるか、どうしたらタグを取れるかを子供たちは話し合っていました。みんな、楽しく、積極的に取り組んでいました。

2月4日(水)

写真の授業は手話の学習の様子です。学年は4年生です。

手話は耳の不自由な方がコミュニケーションをとる際に、思いを伝える大切な役割を果たしています。

思いを伝えることは、私たちにとって、欠かすことのできないことです。

思いが伝わらなかったらどうなってしまうのか、児童のみなさんには、自分の経験をよく振り返ってほしいです。

音声でのやり取りが思うようにいかない耳の不自由な方にとっては、手話が、思いを伝える大切な手段なのです。

4年生の児童には、思いを伝えることの大切さ、伝えることの苦労について考えてほしいです。

そして、思いを伝え合う方法は違ったとしても、伝えようとする思いは、耳の不自由な人も、自分達も、かわらないことに気付いてほしいです。

2月3日(火)

今年度の学校生活も、後2か月。6年生は、もう来月卒業です。

図工の準備室に入ると、たくさんの青紫色に塗られた細長い箱のようなものが目に入りました。

これは、6年生の卒業証書入れです。

卒業式の日、図工の時間に作ったこの証書入れに卒業証書を入れてもらい、卒業します。

6年間の思い出が詰まった証書入れになることでしょう。

2月2日(月)

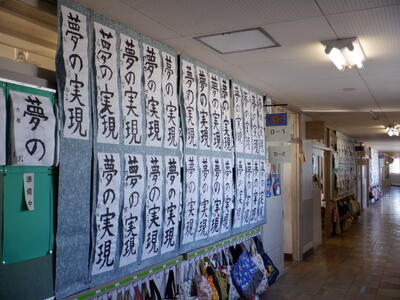

本日より、校内書初め展が始まりました。各学年の廊下に展示してあります。

学校にご来校の際は、是非、ご覧ください。

書初め展は、14日(土)の学校公開日まで開催しています。

授業で、鑑賞に来ている子供たちもいました。

1月30日(金)

先日も書きましたが、3年生の社会は、自分の身の回りの生活や地域の学習をしています。

今、昔の生活について調べています。

今日は、日野市郷土資料館の方に来ていただき、昔の生活の道具を見せていただきました。

最初は、料理の道具です。

昔のおかまやおひつ、お鍋についてのお話を聞きました。

次に、洗濯です。

洗濯板の使い方や上下の向きの話など、子供たち、興味をもって聞いていました。

そして、アイロン。

底の平らな小鍋のような物に炭を入れて、底を布に当て、しわを伸ばします。

そして、やはり、温めてしわを伸ばすための「こて」。

炭を入れて使うアイロンの形は、だんだん進化していきます。

そして、電気で温められるようになります。

時代を追って、どんどん進化していきました。

最後に、昔の行火(あんか)も紹介してくれました。

これも炭を入れて使います

行火が転がったりしても、中の炭を入れてある場所はひっくり返らないような仕組みになっています。

子供達にとって、初めて見る物も多く、興味・関心が続いた時間でした。

みんな、一生懸命メモを取っていました。

1月29日(木)

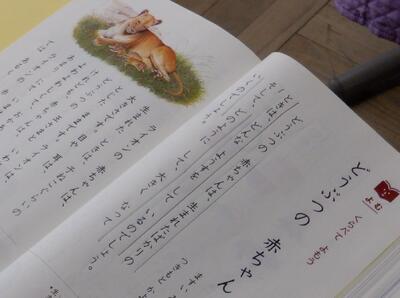

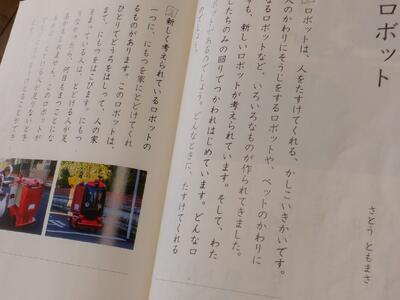

国語の教科書に掲載されている文章には、大きく分けて、物語文と説明文があります。

それぞれ、文字通り、「物語」、「何かを説明する文章」です。

物語文は、登場人物の心の動きや変化を、書かれている文章を根拠にして考えていきます。

説明文は、どのようなテーマか、段落の構成、説明している内容、そして、作者の思いや考えを読み取っていきます。

低学年の国語では、今、説明文の学習をしています。

1年生は、「どうぶつの赤ちゃん」です。

色々な動物の赤ちゃんの様子、成長について書かれている文から、その内容を読み取っていきます。

今日は、ライオンの赤ちゃんとしまうまの赤ちゃんの様子を文章の中から読み取り、表にして比較していました。

一昨日も書きましたが、1学期には、まだ、ひらがなの練習をしていた1年生も、もう、このような文章の読み取りができるまでに成長したのですね。

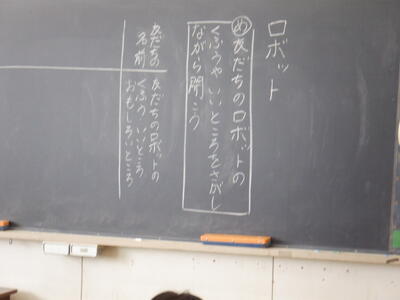

2年生は、「ロボット」です。

あらゆる場面で人を助けてくれるロボットについて知り、それらの働きを文章から読み取っていきます。

この文章は、最後に、「あなたなら、どんなロボットがあればよいと思いますか。」とまとめられています。

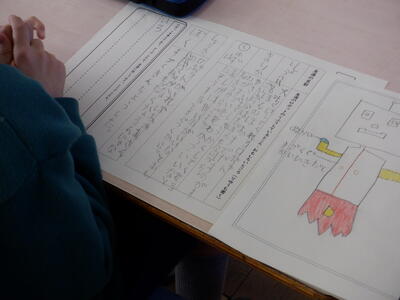

今日は、自分が考えたロボットについてまとめ、発表していました。

そして、友達の発表を聞いて、「いいところ」「おもしろいところ」を書いていました。

説明文から読み取った内容を基に、自分で発想して、それを文章にまとめる力。

そして、友達の発表の内容を聞き取り、自分の文章と比較してまとめていく力も育っていきます。

1月28日(水)

体育館の空調工事がほぼ仕上がりました。

長い間囲われていた体育館内の壁沿いのフェンスも取り除かれ、エアコンの吹き出し口がたくさん設置されました。

試運転をしてみましたが、たいへん温かかったです。ありがたいです。

体育館の空調設備を導入するため、電気やガスなどの埋設管を敷き直しました。

その際、舗装を全面的に敷き直ししてくださいました。

ありがたいです。

いろんな方々のおかげで、南平小学校が成り立っています。

ありがとうございます。

1月27日(火)

6年生は、後2か月で卒業です。

小学校1年の始めは、ほとんどが絵ばかりで、文字はほんの少しだった国語の教科書ですが、6年生の今は、ぎっしりと文字が並んでいます。内容も、1年生の時の簡単、単純なものから、人間の考えや人生を語るものまで深まってきました。子供たちは、それが理解できようになってきたのですね。6年間の子供の成長には目覚ましいものがあります。

国語では、「考えることとなやむこと」というタイトルで、劇作家・演出家である鴻上尚史さんの経験とそこから考えたことについての文章について考えていました。劇団立ち上げの際に、「人が集まるか」「プロになれるか」といろいろ考えていた鴻上さん。それを先輩に相談すると、それは考えているのではなく、悩んでいるだけだ。「他に同じ内容の演劇をやっている団体があるか?」「何人入れば、収入を得られるか。」などを考えることが必要だと諭されました。授業では、そこから、考えることと悩むことの違いを考え、最後にこの文章を読んでの自分の考えを書いていきます。

このようなことも、理解でき、更にはそれに対しての自分の考えも書けるようになった6年生です。

6年生の社会では、日本の国内のことだけでなく、日本と世界とのつながりに目を向けた学習です。

「日本とつながりの深い国々」というテーマで調べものをしていました。

3年生から始まった社会の学習。最初は、自分の身の回りの地域学習から始まり、日野市のこと、東京都のことと視野が広がっていきます。そして、5年生では、日本の各地域の産業。6年生では政治のことや日本史を学びました。そして、視野はさらに広がり、世界とのつながりに向けられます。これも6年生になって考えや見方が広がったからできる学習です。

1月26日(月)

5年生の家庭科では、ミシンの学習に入りました。

初めてのミシンの体験です。下糸が巻いてあるボビンをセットして糸を取り出したり、上糸を取り付けたりに苦労して、練習していました。

2年生の音楽では、リズムに合わせて、グループごとに前に出て、色々な楽器を順番に鳴らしたり、一緒に鳴らしたりしていました。

1月23日(金)

昨日、2年生の学習で、地域の方をお呼びして、あやとり教室が行われました。

子供達は、地域の方から、色々な技を丁寧に教えていただきました。

地域の方々、ありがとうございました。

1月22日(木)

毎年、「笑顔と学びプロジェクト」として、アスリートの方をお呼びして、体育の授業をしていただいています。

今年は、去年に引き続き、生山ヒジキさんをお呼びして、6年生にクラス毎に縄跳びを教えていただきました。

最初は、講師の先生のデモンストレーション。単純な回し方だけではなく、片方の端だけをもって縄を自由自在に操って回したり、足を使わず、お尻だけで縄を跳んだりして、子どもたちからは拍手喝采でした。

その後子供達も練習に入ります。

最初は普通に前回し。これは、みんなできます。

その後、回した縄を跳ばないで止めたり、縄をゆっくり回して、1回回している間に、2回、3回、4回跳んだりする練習をしました。

そして、回した縄を足で止める練習。片足で止めたり、両足で止めたり、後ろ回しの縄を止めたりします。

その次は、回した後、縄をクロスして腕にかけて止める練習。これも前回し、後ろ回しで。

ジャンプしている間に、2回、3回い膝をたたくなど、二重跳び、三重跳びの練習のコツを教えてもらって練習もしました。

最後に、どこまで続けて跳べるかのチャレンジです。

横並びになり、端の一人だけが縄を持って回します。グループ全員でジャンプを始め、縄を回している人は横に動きながら、隣の人の後ろに行き一緒に跳びます。更に、隣に行き跳びます。ひっかからないで何人続けて跳べるか?

最初は、3人グループで跳びます。成功したら、近くのグループと一緒になって跳びます。

最後には、クラス全員が一緒になりました。連続回数は何人か?

子供たちが夢中になった、あっという間の45分間の授業でした。