学校日記

2月25日(水)

今月始めから行っていた長縄週間ですが、先週の金曜日、その最後の仕上げとして、長縄大会が開かれました。

5分間で何回跳べるか、各クラスのクラス目標めざしてがんばります。

さあ、各クラス、クラス目標を超えることができたでしょうか?

2月24日(火)

本校では、4年生が、校内の田んぼで稲を育て、お米を収穫しています。

先週の金曜の給食で、ご飯が出ましたが、そのお米は、校内のすずかけ広場の田んぼで収穫されたものです。

その日の給食の時間、4年生は、お米を育てる指導をしてくださっている方々と一緒に給食を食べました。

今年も、おいしいご飯を食べることができました。

いつも、米作りのご指導をしてくださっている方々、ありがとうございました。

2月20日(金)

今朝の音楽朝会は、3年生の発表です。

曲は、

〇リコーダー合奏「きらきら星~ポップバージョン~」

〇ボディーパーカッション「ドレミの歌」

〇全体合唱「パプリカ」

です。

最初は、リコーダー合奏「きらきら星~ポップバージョン~」

リコーダーのきれいな響きが体育館いっぱいに広がります。

次に、合奏とボディーパーカッションの「ドレミの歌」

学年全員が拍子をそろえて、元気いっぱいに手拍子、膝拍子でリズムをとっていました。

最後に、全校での合唱「パプリカ」です。

舞台では、曲に合わせて、3年生が踊りを踊りました。

始め、緊張した面持ちの3年生でしたが、演奏ごとに元気があふれ出していました。

ご参観、ご声援いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

2月19日(木)

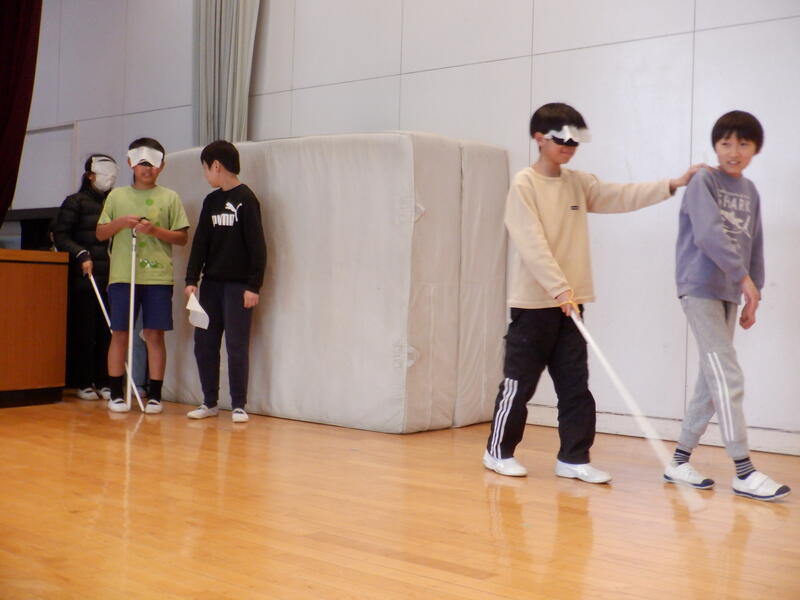

火曜日に行われた5年生のブラインドウォーク体験を紹介します。

社会福祉協議会の皆様にご協力いただき、毎年行っている活動です。

アイマスクをして歩いてみることで、目が見えない方々の立場をより理解しようとするものです。

始めに視覚障がい者の方のお話を伺いました。

次に体験です。

案内する人が一緒の動作をすることで、水道の蛇口から水を飲んだり、くぐるような動作も安全に案内することができました。

様々な立場の方々のことを理解しようとするとき、同じことをすることで、より体験的に理解することができると思います。

5年生の児童の皆さんには、今回の体験が毎日だったら、これから先ずっとだったらと、想像力を膨らませ、考えてほしいと思います。

「相手の立場になる」とは、思いやりの気持ちを育む原点となります。

2月18日(水)

今日の午前中に保育園との交流会がありました。

交流したのはつくしんぼ保育園さんの年長さんと、南平小の1年生です。

けん玉などの出し物を披露したり、クイズ、ものづくりなどを行ったりと、各クラスで楽しい活動をしました。

ものづくりでは、実際に年長さんに作ってもらおうと、1年生は丁寧に、丁寧に教えてあげていました。

昨年度の今頃は、1年生も教えてもらう側でしたが、今は教える側です。

年長さんが来たくなるような、あたたかい感じが伝わったのではないでしょうか。

2月17日(火)

昨日は学校がお休みでしたが、それは、先週の土曜日に行われた学校公開・道徳授業地区公開講座の代休が、昨日だったからです。

土曜日には「子どもの長所をグングンのばす子育て」をテーマとした講演会が、3時間目に体育館で行われました。

3人のお子様を育て上げた講師の先生から、子供の育ちに関するたくさんのご示唆を得ることができました。

質問コーナーではいくつかの質問にも答えていただきました。

80名を超える保護者の皆様に参加いただきました。

毎日の子育てでは様々な出来事が起こります。

そんなときに講演の内容をふっと思い出し、子育てに向き合っていきたいものです。

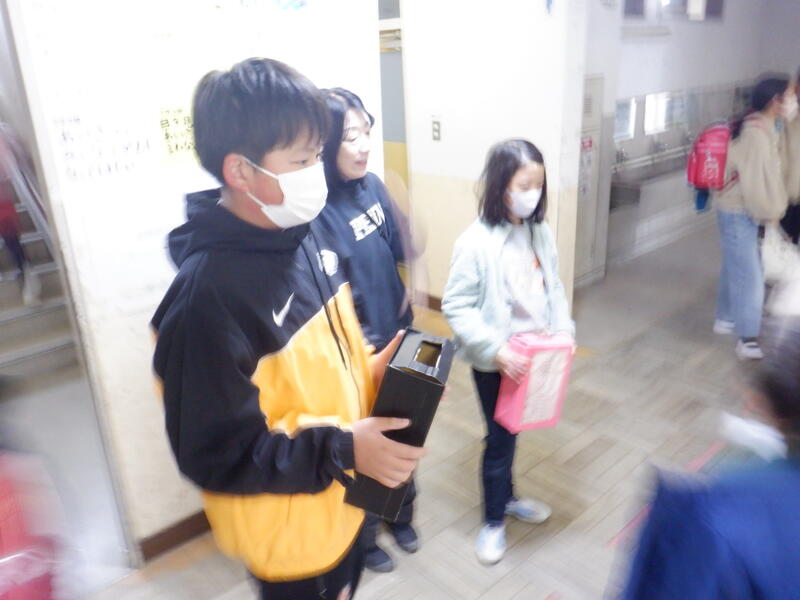

今日から3日間、ユニセフ募金活動が行われます。今日は初日でした。

先週ユニセフ募金集会があり、児童の皆さんには代表委員会から説明があったところです。

代表委員のみなさんが、朝の昇降口に立ち、募金を呼びかけてくれました。

多くの児童のみなさんが募金に協力してくれました。

あと2日間、どうぞよろしくお願いします。

2月14日(土)

昨日は、学校公開の一日目でした。

1年生は、地域の方をお呼びして、昔遊びの続きを行っていました。

今日は、あやとりです。

2年生の図工「ひかりのプレゼント」では、

ペットボトルにカラーペンで色を塗っていました。光を通すと奇麗そうです。

どんな作品が出来上がるのでしょう?

3年生は、少人数算数を行っていました。

かけ算のひっ算です。かける数の1の位に0があるかけ算を簡単に筆算する方法を話し合っていました。

4年生の音楽です。先週から続いている箏の授業の続きです。

「さくら さくら」の練習をしていました。

5年生の国語です。熟語の読み方について学んでいました。

2つ以上の漢字が組み合わさった「熟語の構成」を学習します。

意味が似た漢字、反対の漢字、上から下へ読む漢字の組み合わせなどを学び、語彙力を高めます。

6年生の図工です。卒業証書入れの制作。紫色に塗った木の箱に、丁寧に切り取った千代紙を貼り付けていきます。

皆、こだわりをもって、千代紙をとても繊細なデザインに切り取って、丁寧に貼り付けていました。

完成が楽しみです。

保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございました。

2月13日(金)

本日は、保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございます。

・明日も2日目の公開があります。また、道徳授業・地区公開講座の日にもなっております。

・そのため、各クラスで、2校時、または、4校時に道徳の授業があります。

・そして、3校時目は、体育館で「子どもの長所をグングンのばす子育て」のテーマで、

講師の方をお呼びしての講演があります。

(そのため、3校時は、授業公開はありません。体育館にお集まりください。)

=======講演内容======

優しい、ママ・パパでいたいのに、お子さんの気になる部分にばかり目が行ってイライラしませんか?

将来のためにと思い、しつこく言ってしまうことも…。

子供は親に認めてもらいたいもの。お子さんの良い点に気付き、認めて、伸ばしていくポイントをお話します。

講師の先生のお話を聞いて、お子さんの長所の見つけ方、一緒に伸ばしましょう!

2・4校時目の道徳の授業と3校時目の講演会の両方をご覧いただけますと幸いです。

2月13日(金)

今日と明日は学校公開となっています。頑張っている子供たちへの応援を、よろしくお願い致します。

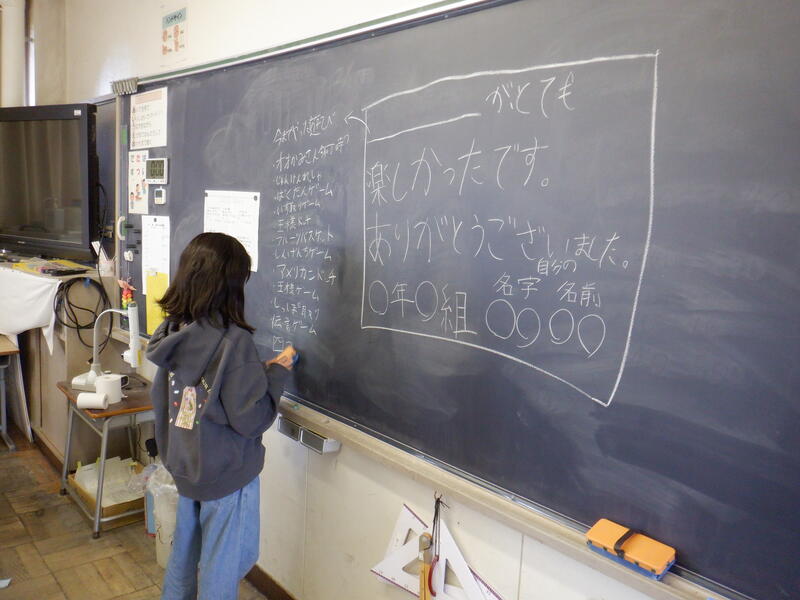

さて、卒業まであと30日余りとなりました。たてわり班活動でも、6年生の卒業に向けて、写真のように取組んでいるところです。

しかし写真をよく見ると、6年生の姿がありません。

実は、6年生は参加していません。

今回の活動は、お世話になった6年生に、感謝の手紙を書く取組だったため、1~5年生で、ひっそりと活動したのです。

また、今回から、たてわり活動の運営は、6年生から5年生にバトンタッチしています。

6年生からたてわり活動の運営を引き継いだ5年生は、しっかり準備をして臨んでいました。

どの学年の児童でも、何をすれば良いのかが分かるように、黒板に大きくお手本を書いたり、

1人1人の児童を見て回り、アドバイスをしたり、確認をしたりしていました。

5年生、立派でした。

最後にほんの少し時間が余ったところで、じゃんけん大会を企画し、楽しく活動を終えることができました。

この活動も想定していたそうです。5年生、ありがとう!

2月12日(木)

今週の火曜日に、4年生が都内見学に行ってきました。

学校を8時前に出発しました。

高速道路を通って、先ずは浅草寺に行きました。

浅草寺ではガイドさんと対面し、グループ毎に境内を案内していただきました。

見学後、「教科書と同じだった。」と言いに来た児童がいました。

社会科見学は、教室で学習したことが実際にそうなのかを確かめるために行っています。

同じ東京なのに日野とは全然違う様子に目を丸くしていた児童のみなさんでした。

今回はお土産を買う経験もでき、児童のみなさんは大喜びでした。

金色の五重塔や日本刀のキーホルダーなどを購入した児童もおり、お土産の見せ合いっこが楽しそうでした。

次に訪れた「ガスの科学館」では、お弁当を食べました。

お弁当の用意をしてくださり、ありがとうございます。

おかげさまで、ご覧のとおりの満面の笑顔です。

4年生では上水道を中心として社会インフラの学習をしますが、「ガスの科学館」を見学し、ガスも基本的には同じシステムであることが何となく分かったのではないでしょうか。