学校日記

9月12日(金)

昨日の昼休み、全校で、たて割り遊び集会がありました。

全校が、1年生から6年生までが入ったたて割り班グループに分かれ、6年生が各班のリーダーとなって考えた遊びを行います。

みな、楽しそうに遊んでいました。

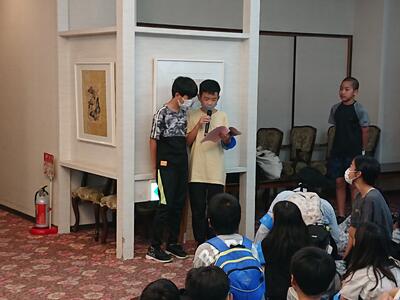

今朝は、集会委員会が企画した、全校ゲーム集会がありました。

全校で、4人ずつの班に分かれ、4人が開いた新聞紙の上に乗ります。

次に、舞台にいる集会委員とじゃんけんをし、負けたグループは新聞紙を半分に折りたたんで4人で乗りなおします。

これを続け、新聞紙に乗り切れなくなった班は終わりです。

勝ち負けに一喜一憂しながら、参加していました。意外と多くの班が残り、最後まで残った班は喜んでいました。

9月11日(木)

朝晩を始め、気温は以前よりは少し和らいできましたが、今日も、蒸し暑い日が続きます。

5年生は、体育で、ラケットベースを行っています。

バットの代わりにテニスラケットを使って打つので、ボールを打つのに慣れていない子も打ちやすいゲームです。

6年生の理科は、水溶液の液性を、リトマス紙を使って調べていました。

9月10日(水)

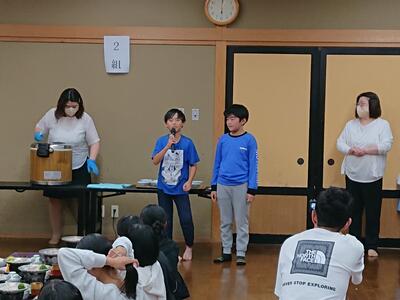

体育館で遊んでいる姿が楽しそうな写真です。集会でしょうか。

これは代表委員会が企画した「代表委員会と遊ぼう」という取組です。

代表委員会は高学年であればなじみ深い委員会ですが、おそらく低学年の児童にとってはやや分かりにくいところがある委員会なのではないでしょうか。

代表委員会に親近感をもってもらい、活動を理解してもらう一助となる、このような取組も児童発案で行っているのです。

写真ではいわゆる「猛獣狩り」をやっているのですが、その台詞の中に、ちゃっかり「南平小セブンルール」について練り込んであったりし、本当によく考えられた活動で、脱帽しました。

9月9日(火)

1時間目、2年生は、鍵盤ハーモニカの練習。「ぷっかり くじら」の曲を練習していました。

みんなの演奏が、そろっていました。

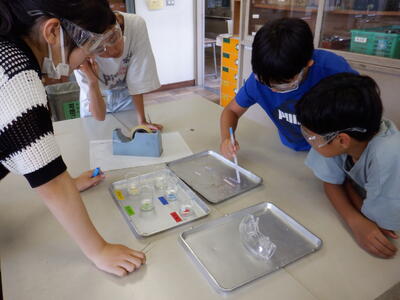

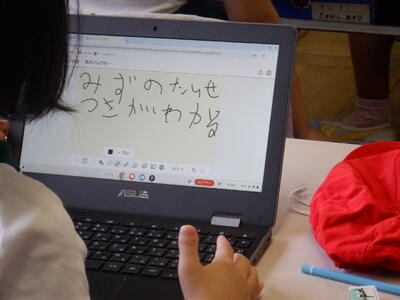

5年生は、「流れる水のはたらき」の実験です。理科室で、トレーにしきつめた土に水を流し、

流れていく水が、土にどのような影響を与えるかを調べます。

流れていく水の様子を、興味をもって観察していました。

9月8日(月)

今日のお話朝会は、放送です。2年生の「はたらく消防の写生会」の表彰がありました。

1年生の算数です。数の構成の学習です。16は10と6、18は10と8。簡単なようですが、大事な学習です。

2年生以降、数が大きくなった時にもこの考えが大事になってきます。

2年生の算数では、繰り上がりのある、たし算のひっ算を行っていました。

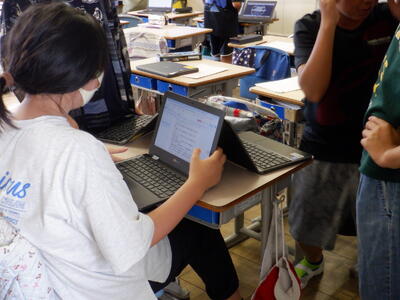

4年生の社会では、水害を防ぐ取り組みについて、いろいろな自治体のホームページを見て、調べていました。

教室にいながらにして、日本各地のことがしらべられるのは、インターネット時代だからですね。

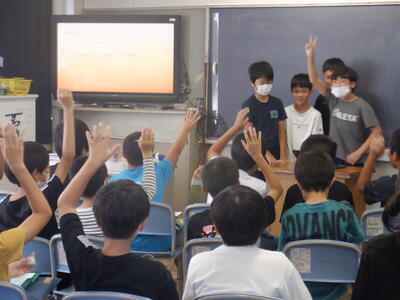

5年生の国語では、班同士で、「どちらを選びますか」ー説得力のある意見を考えようー の学習をしていました。

今回のテーマは「国語」がいいか、「算数」がいいか。班に分かれてお互いに説得力のある意見を発表して聞き手を説得していきます。

3年生の図工では、「パワーアップキノコをつくろう」のテーマで、キノコの立体を作ります。今日は、自分が作るキノコのイメージづくりのスケッチアイディアをかいていました。

9月5日(金)

今日は、台風が接近して、校庭にもたくさんの雨が降っています。

6年生の理科は、水溶液の学習。炭酸水には何が溶けているかを調べる実験をしていました。

全国の学校に情報機器端末が導入されてから、早5年。今では、いろいろな学習で活用されています。今日の学習でも、活用されている場面がたくさんありました。

6年生の図工、「未来の私」では針金と紙粘土を使って自分の姿を作り上げていきますが、

画像を検索して、人の様子を調べていました。

4年生では、水害対策を調べ、発表資料を作成するのにつかわれていました。

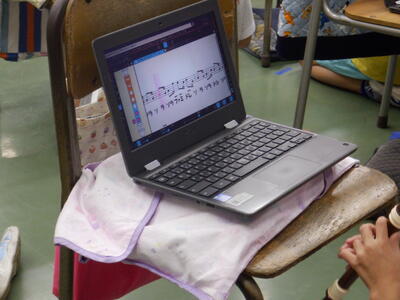

音楽でも使われています。

リコーダーの練習をするために、音楽に合わせて、譜面とリコーダーの運指が連動して動きます。速さは、自分のレベルに合わせて、調節もできます。個人個人が自分のペースに合わせて練習していました。

9月4日(木)

2学期が始まったかと思うと、あっという間に1週間半過ぎました。始めは、夏休みのぼやっとした様子が続いていた子供たちも多かったのですが、いつの間にか、いつもの学校生活に慣れ、授業にも張り切って取り組んでいます。

4年生では、夏休みの自由研究の発表を行っているクラスがありました。

2年のクラスの廊下では、何やら子供たちが、クロームブックを持って、掲示物を撮影していました。

話を聞いてみると、「くふうして、じょうほうをつたえている、かんばんやポスター」を探して撮影しているということ。教室に戻ってからは、お互いが撮影した掲示物を見合って、工夫しているところを書き込んでいました。

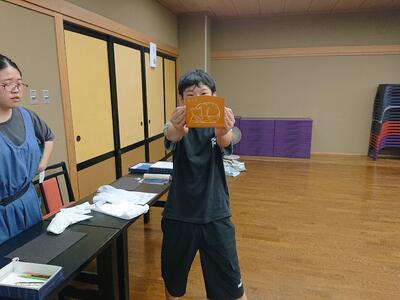

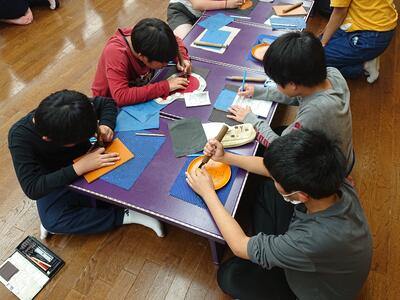

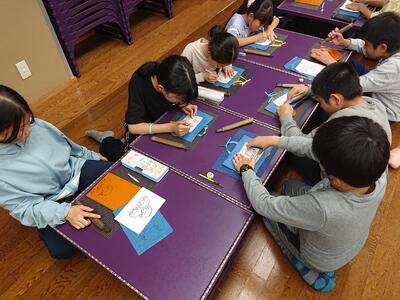

5年生の図工では、俵屋宗達「風神雷神図」の構図から着想を得た新しい神のデザインを作り上げる授業の始まりの段階でした。さあ、子供たちからどのような神を作り上げるのでしょうか?楽しみです。

4年生の算数です。わり算のひっ算も「3けた÷2けた」のひっ算に入りました。今日は、ひっ算の方法を班ごとに話し合っていました。

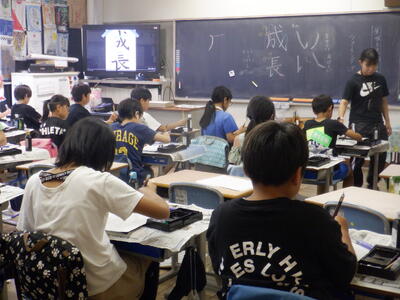

5年生の書写です。教材は「成長」。はね、はらいに気を付けていました。

6年生の理科は、炭酸水にはなにが溶けているかを調べる方法を各班で話し合っていました。

1年生の国語は「おむすびころりん」。登場人物の気持ちを考えながら音読をしていました。

最後は3年生。「18000はどんな数か?」大きな数の構成を話し合っていました。

「10000が?つと1000が?つ」「20000より?つ少ない数」「?と?を合わせた数」「1000を?つあつめた数」など今までの学習を活用して、18000がどのような数なのかを考えていきます。

9月3日(水)

2年生は地域のゲストティーチャーをお呼びして、菊の植え付けを行いました。

苗でいただいた菊を植木鉢に植え替えるのですが、上手に育てればすごくきれいなお花をつけるということで、

一番良い植え方を教わりました。

水やりなどのお世話をしっかりやっていくことが大切だそうです。

大きなお花が見られるよう、みんなでお世話していきたいものです。

9月2日(火)

今日は、2年生が、浅川にガサガサ(魚や水の生き物を取る)に行きました。

子供たち、夢中になって魚取りをしていました。

学校から、少し歩くだけで川に行ける南平の環境は素敵です。

9月2日(火)

昨日、避難訓練がありました。

想定は、休み時間中の地震→火災です。

避難訓練は、毎月行われています。また、毎回同じパターンではなく、地震、火災。時間も、授業中だけではなく、休み時間、朝などいろいろな時間で行います。毎月行うことにより、子供たちは、避難の仕方にも慣れ、いろいろな場合に対処する力がついてきます。

9月1日(月)

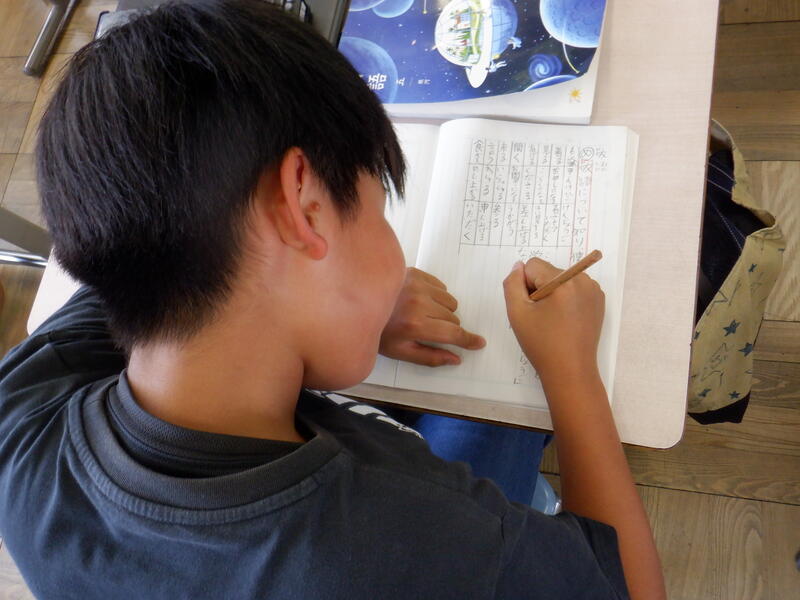

本校の2年生以上は、毎年、「しきなみ子供短歌コンクール」に応募しています。

そのため、例年、短歌づくりの方をお呼びして、クラス毎に「しきなみ短歌教室」として、短歌を作る練習をしています。今年は、どんな作品が生まれるでしょうか?

8月29日(金)

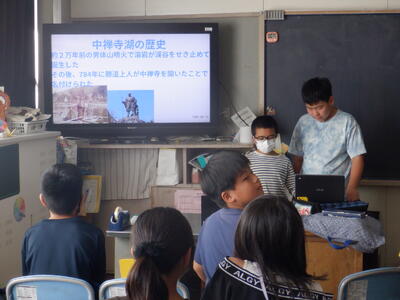

6年生は、総合の時間、5年生に日光移動教室の体験についての発表会を行いました。

5つの教室に分かれ、「自然」「歴史」「宿」など、班ごとに色々なテーマを設けて発表していました。

映像を使っての発表、クイズ形式、BGMなど、それぞれの班が工夫を凝らした発表をしていました。

5年生は、発表を聞いて、来年の日光への期待が高まったことでしょう。

8月28日(木)

連日、夏の暑い日が続きます。

一度に、たくさんのシャボン玉を吹いたり、

8月27日(水)

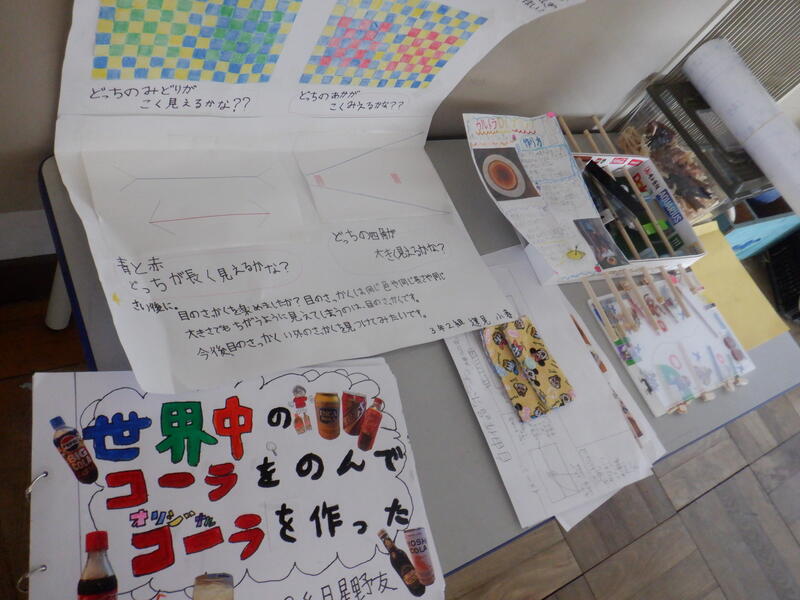

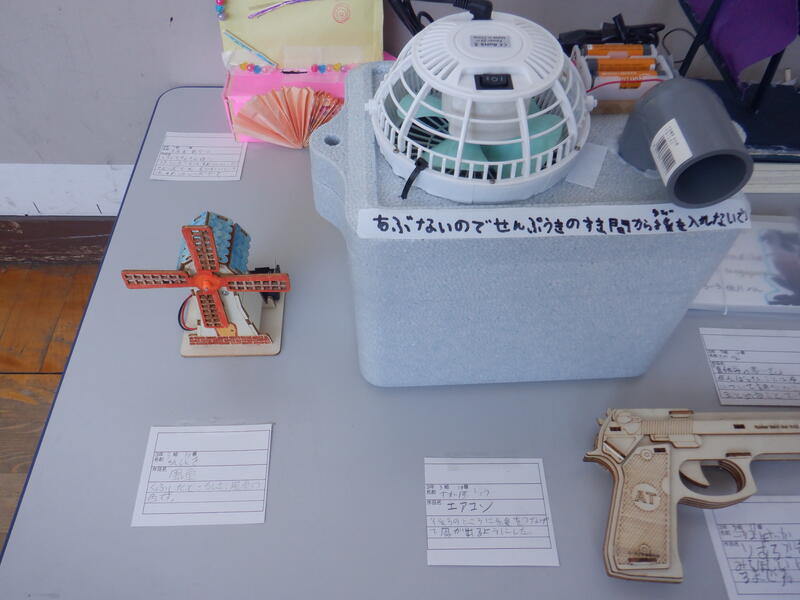

夏休みの課題と言えば「自由研究」が浮かぶ、という方も多いと思います。

何に取組めばいいのか分からない、という声も聞かれることがありますが、与えられるものではない課題を自分で見つけていくこともよい経験となったのではないでしょうか。

今回は3年生の自由研究・自由工作を取材しました。

自分から「これについて調べてみたい」「これを作ってみたい」と思うこと自体がすばらしいことです。また、おうちの人と相談しながら取組んだ人もいると思いますが、自分にはなかった見方や考え方、進め方を身に付けることができます。

何事も「やってみる」ことが大切です。どれもすばらしいです。

8月26日(火)

いよいよ今日から、本格的に授業が始まっています。

夏休み十分に充電し、元気いっぱいの子、暑さのせいもあり、まだまだ気持ちが乗り切れていない子など、いろいろですが、気持ちを切り替えて、新たな出発です。

1年生は、いよいよ漢字の学習が始まりました。

今日は、「大」と「木」を学習していました。

1年生で学習する漢字は、80字。これから、継続的に漢字の練習が続きます。

2年生は、50mのタイムを計っていました。9月の半ばになると、運動会の練習も始まります。

5年生の国語です。教材名は「たずね人」。黒板には「戦争についての知識を深める」とテーマが書いてありました。

教材は、駅で見かけた「原爆供養塔納骨名簿」のポスターに自分と同じ名前、年齢の子を見つけた主人公が、原爆資料館や平和記念館を訪れて、原爆で亡くなった多くの人々の存在を知り、ポスターの名前の持ち主を探す旅を通じて、原爆で失われた多くの命や、現代を生きる人々が戦争の記憶をどのように受け止めるべきかを深く考えるようになるお話です。

今年は戦後80年。世界で、いろいろな出来事が起こっているこの時代だからこそ、平和の大事さについて改めて考えていくことが大事ですね。

8月25日(月)

きょうから2学期が始まりました。元気な子供達の声が学校に響き渡っています。

朝、体育館で始業式が行われました。きりっと引き締まった子供達の表情が印象的でした。

写真は児童代表の言葉を全校児童の前で発表する5年生の代表児童の様子です。

休み明けでいきなりの発表でしたが、実に堂々とした態度で立派でした。

来年度は最高学年となって南平小をまとめていく立場になる5年生です。

2学期が楽しみになってきました。

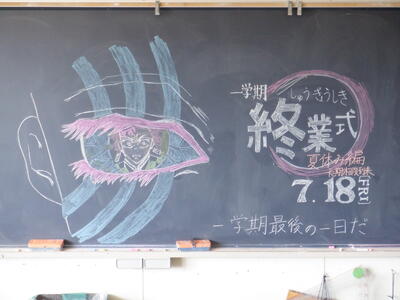

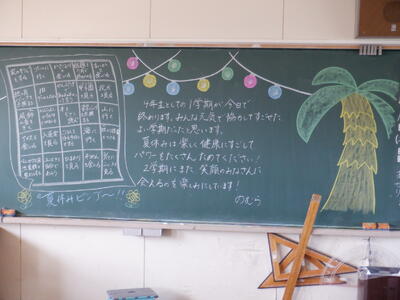

7月18日(金)

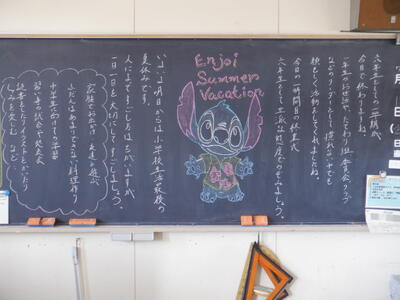

今日は1学期終業式の日。1学期の学習も終わりです。

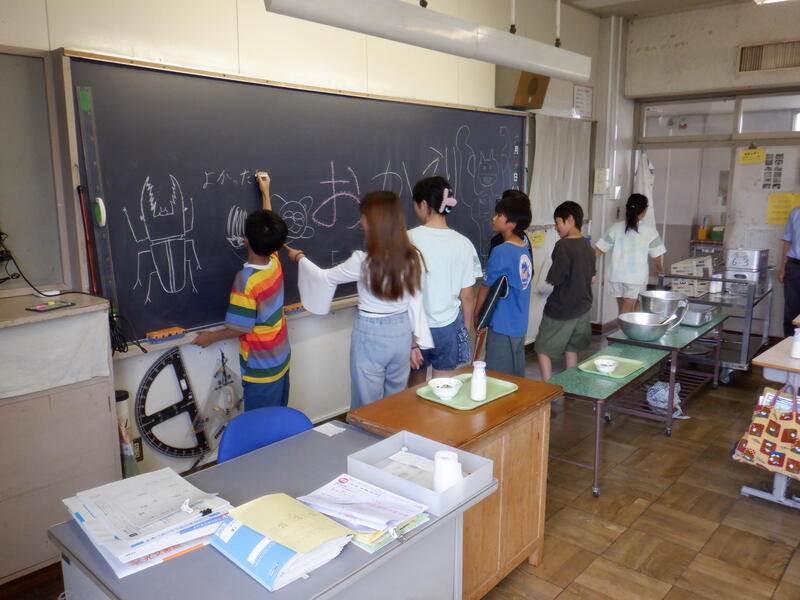

教室をのぞいてみると、

黒板には、いろいろなメッセージが書いてありました。

終業式は体育館です。

生活指導のお話では、夏休みの生活について、子供たちの寸劇を使ってお話がありました。

夏休みになりました。子供たちも、ちょっと気が緩みがち、生活がダラダラしてきます。

また、安全についても、ちょっとおろそかになってきます。

そこで、登場したのが「TT兄弟」。

「TT兄弟」のアドバイスのおかげで、安全に気を付けることができました。

子供たちにとって、楽しみいっぱいの夏休みです。

生活習慣を整え、安全に気を付けてお過ごしください。

2学期、また、全員が元気な姿で会えることを楽しみにしています。

7月7日(水)

明日で、1学期の学習も終了です。

1年生は、ひらがな、カタカナの学習も終わり、自由に言葉が文字で表現できるようになりました。

今日は、それぞれが書いた学校プールの絵日記を交換して、お互いに読み合っていました。

こらから、1年生は、表現する力、読む力、話す力、聞く力がどんどん伸びていきます。学習の基本の力です。

お隣の1年生は、バック作り、

それぞれが、思い思いの絵をかいて、バックにしていました。

学期の終わりといえば、子供たちが楽しみにしているのは、お楽しみ会。

3年生は、お楽しみ会の準備をしていました。子供たちはこの準備も楽しそうです。でも、その楽しみの中で、考えを出し合ったり、意見を伝えたり、協力し合ったり、妥協したりと、子供たちはいろいろなことを学んでいます。

今年は終戦80年。

6年生は、毎年「原爆先生」をお呼びして、広島の原爆についてもお話を聞かせてもらっています。

「原爆先生」とは、原爆体験者の方の息子さんで、お父様から聞いた原爆が落とされたときの広島の様子を伝える活動をされている方です。原爆投下前後の当時の広島の様子を克明に伝えていらっしゃいます。

同じような悲劇が二度と起こらないよう、日本中の子供たちに伝える活動をされています。その思いが、少しでも子供たちに伝わればと思います。

7月16日(水)

2年生の算数では「かさ」の学習をしていました。

授業では「デシリットル」を習いました。1リットルの10分の1が「1デシリットル」です。つまり、100cc(100ml)のことです。

先生の用意したボトルは、いったいどのくらいのかさなのでしょう、という投げかけで、各グループがそれぞれのボトルのかさを測ります。

やり方は、先生の用意した1デシリットルます何杯分かを数える、です。

子供達はそれだけでも目を輝かせ、楽しそうに実験していました。

このような体験を通して、学習した「デシリットル」という単位が、量感を伴った、生きた学習となっていきます。

7月15日(火)

校庭では、1年生が育てているアサガオが立派な花を咲かせています。

1年生は、そのアサガオの花を押し花にして、教室に飾りました。

とても、きれいな飾りができています。

7月14日(月)

1学期の授業も今週が最終週です。今、プールの授業では着衣泳を行っています。

今日は、4年生の着衣泳。

最初に、普通に泳いだ後、服を着てプールに入って浮いてみると、「重い」「泳ぎにくい」

着衣でのプールは、普段ととても違うことが分かります。

そこで、もっと浮きやすくするために、ペットボトルを抱えます。

「浮きやすい」

海の事故のニュースが聞かれる近頃ですが、

水中でのいろいろな状況を経験し、それに対応する力を身に着けていく力が必要です。

7月11日(金)

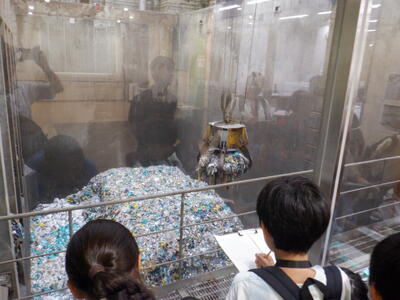

4年生は、

浅川清流環境組合 可燃ごみ処理施設と

日野市クリーンセンターに

社会科見学に行ってきました。

最初に、施設の模型や写真を見て、施設についての話を聞きました。

そして、ごみの搬入口を上から見学します。

トラックで運ばれたごみが、大きなドアのから、投入されます。

お話を聞きながら、皆、しっかりとメモを取っていました。

ごみが、クレーンで焼却炉に運ばれて行きます。

そして、不燃物処理施設の見学です。

写真、奥の方の窓のある部屋の中で不燃ゴミ一つ一つを手作業で分別していることに、

子供たち、驚いていました。

7月10日(木)

今朝は、ゲーム集会がありました。

内容は、伝言ゲーム。

列の先頭に置いてあるボードに書いてあるお題を先頭の子が見て、後ろの子にジェスチャーで次々と伝えていきます。

さあ、みんな、うまく後ろの子に伝えることができたのでしょうか?

7月9日(水)

5年生の国語の授業「敬語」の様子です。

敬語は5年生にとって使い慣れているとは言い切れない、なかなか難しい学習のひとつです。

いい機会ですので、その仕組みや使い方をみんなで明らかにしようと、この授業ではチャレンジしています。

担任の先生が「着る」「見る」などの「基本の言葉カード」を黒板の上の部分に横に並べて貼りました。

「着る」の真下に「お召しになる」、その下に「着させていただく」の言葉カードを貼りました。

「他のカードをグループ毎に配るので、相談して黒板の正しい位置に貼ってごらん。」と先生。

そうです。担任の先生は、「尊敬語」「謙譲語」を5年生達が区別して貼れるのかを見極めようとしているのです。

さて、子供達によって「見る」の下には何が貼られるのでしょうか。他の「基本の言葉カード」の下に貼られる言葉も気になります。

その区別は子供達にとってぼんやりしたものかと思いますが、このように投げかけられ、子供達はよくよく話し合っています。

貼られた結果は・・・全グループ正解だったのです。すかさず担任の先生から「君たちすごいね」の言葉と満面の笑顔。

「君たちは、尊敬語と謙譲語を既に区別することができているんだね。」この言葉も嬉しいはずです。

「ところでこのふたつ、一体何が違うんだろうね。」

考えなさいと言わなくても、もう子供達は勝手に考え始めます。

どのグループも「誰がそれをするのかが違います」と見事に違いを言い当てていました。

学習はすべて、ぼんやりしていることをはっきりさせる活動です。

この授業では見事に子供たち自身が三敬語の違いをはっきりさせることができました。

敬語を使い分け、相手に敬意(思いやりの気持ち)をもって接する人に、一歩近づいたのではないでしょうか。

7月8日(火)

4年生の算数の授業、「考える力をのばそう」という単元です。

「たいちさんとりこさんは、60まいの色紙を2人で分けて、つるをおります。

りこさんのまい数の方が12まい多くなるようにするには、それぞれ何まいにすればよいですか。」

という問題です。

単純に60÷2を行っても、答えが出ない問題です。

先に終わった子が、自分の説明をしています。

4年生の他のクラスでも、同じ問題を解いていました。

他の子と違う解き方をした子が、自分の考えを説明をしています。

このように、自分の考えを相手に伝える力、相手の考えを聞いて理解する力や態度を小学校では育てています。

これからの生きる力として大事な力です。

5年生の保健です。

「なやみや不安をかかえたとき、どのようにしていけばいいか。」をみんなで考えます。

子供たちから出てきた方法を大別すると、

「趣味、好きなこと」「ストレス発散」「落ち着く」「忘れる」「練習」「体調を整える」「自分の思い(自分を応援する)(自分に自信をもつ)」「友達の声掛け」「休む」などの工夫がありました。

5年生になると、いろいろな対処のしかたが考えられるようになります。

これも、大人に近づくための生きる力の学習です。

日光移動教室51

草木ドライブインで昼食です。移動教室最後の食事も楽しく食べました。いよいよ南平小学校に向けて出発します!

日光移動教室50

星野富弘美術館を見学しました。館内は撮影できませんので、入り口で班ごとに撮影しました。

日光移動教室49

足尾銅山を見学しました。トロッコに乗って坑道に入る時には「おー!」と歓声が上がっていました。銅を掘る方法が手掘り→機械→発破と変わっていったことを学びました。

日光移動教室48

閉校式です。代表児童の挨拶、ホテルからウェルカムボードのプレゼントがありました!日光の歴史と自然をたくさん学ぶことができました。

日光移動教室47

ホテルに戻って朝食です。なんとパンケーキが食べ放題でした!しかし、子どもたちは自分のお腹と相談しながら食べ過ぎないように気を付けながらお代わりしていました。

日光移動教室46

朝会の後は、源泉を見に行きました!奥日光温泉が涌き出ているところを見て、触ることができました。場所によっては熱かったり、温かかったりと色々でした。

日光移動教室45

おはようございます。3日目はホテル前での朝会から始まりました。代表児童の挨拶、保健係によるラジオ体操を行いました。

日光移動教室44

室長会議を行いました。5分前行動を徹底することができた。列をくずさずに歩けるようになってきた等の成果がありました。

日光移動教室43

上手に作っています。さすが6年生です!明日、ご家庭でお子さんの作品をご覧になってください。

日光移動教室42

完成しました、力作の一部をご覧ください!

日光移動教室41

日光移動教室40

日光移動教室39

日光彫り体験終わりました。始めに職人の方から彫刻刀の持ち方等を教えていただきました。次はいよいよ自分のデザインを彫っていきます。

日光移動教室38

デザートのチョコムースにみかんをのせるなど自分でカスタマイズして食事を楽しんでいました。

日光移動教室37

2日目の夕食です。今日は洋食がメインです。ハイキングの疲れを感じさせず、友達と会話を楽しみながら食べていました!たくさん食べて7時からの日光彫りも頑張りましょう!

日光移動教室36

2回目のお土産タイムです。残りのお金と買いたい物、あげたい人を考えながら選んでいました。3000円丁度使いきった友達もいました!「いい買い物ができました!」という声が聞けて嬉しかったです!

お土産は明日、持ち帰ります。楽しみにお待ちください!

日光移動教室35

有名な竜頭の滝を見学しました。岩の凸凹が竜の背中に見えます。滝を上から見るという珍しい体験をしました!後ろに見えているのが竜頭の滝です。

日光移動教室34

竜頭の滝に向かう途中、子どもたちが野生の猿を見つけました!「野生の猿、初めて見た!」と大興奮です!

日光移動教室33

船内には笹の葉があり、短冊に願い事を書けるようになっていました。皆さんの願い事が叶いますように。

船着き場の方や釣りをされている方が気さくに手を振ってくださいました。全力で手を振り返す子どもたち(と先生)。このような交流も嬉しいです。

日光移動教室32

遊覧船に乗り、中禅寺湖を巡りました!最上階は見晴らしが良く大人気でした。面白いポーズを取っている友達も・・

日光移動教室31

2日目の昼食は光徳牧場でカレーライスです!ハイキングの後でお腹が空いていましたのでたくさん食べていました。デザートはジャージー牛乳アイスです!牧場で食べるアイスは一段と美味しく感じます!

日光移動教室30

三本松で学年写真を撮りました!卒業アルバムに載る予定です!後ろに見えているのは男体山です!

日光移動教室29

熊よけの鈴を鳴らしたり、行動班で日光に関するポーズを取って写真撮影したりしながら歩きました!三猿でしょうか?

日光移動教室28

行動班でお話をしながら歩き、友達のいいところを見つけることもハイキングのねらいの一つです。皆仲良く会話をしながら歩いています!

日光移動教室27

花や木々を見たり、鳥の鳴き声を聞いたり、自然を感じながら歩いています。

日光移動教室26

ハイキングを始めます!最初はハイキングの説明、次に湯滝をバックに行動班ごとに写真撮影です。この後ハイキングのスタートです!

日光移動教室25

日光移動教室24

朝会からホテルに戻り朝食です。ハイキングで元気に歩くためにもりもり食べています!

日光移動教室23

保健係が見本となったラジオ体操。湯ノ湖をバックにクラスごとの写真撮影です。

日光移動教室22

おはようございます。日光は快晴です(お昼からは雨予報です)!2日目の朝は湯ノ湖畔での朝会から始まりました。体操、代表児童の挨拶等を行いました!湯ノ湖や山々がとても綺麗です!

日光移動教室21

日光移動教室20

室長会議の様子です。今日良かった所は、皆で協力できている、盛り上がっている、部屋を綺麗に使えている、友達と声を掛け合うことができたという意見が出ました。明日は列で並んで歩くことを気を付けることにしました。

日光移動教室19

フェスの最後に、今日誕生日の友達と先生のお祝いをしました!皆でHAPPYBIRTHDAYを歌いました!優しい気持ちが嬉しいですね!

日光移動教室18

日光移動教室17

日光移動教室16

南平フェスの様子です。コント、組体操、劇、ダンス等工夫を凝らした発表で面白かったです!

日光移動教室15

今日の夕食のメニューはこちらです。あとからデザート(バニラアイス)が運ばれてきました!美味しかったです!これから南平フェスを行います!どのような発表があるか楽しみです!

日光移動教室14

夕食が終わりました。皆で食べる食事は格別で、楽しく食べていました。ホテルの方の「デザートのバニラアイスは後程お持ちします。」という説明を聞くと「イェーイ!」という歓声とともに拍手が起きていました!

日光移動教室13

本日中から2泊するホテルです。「ホテル花の季」の名の通り、たくさんの綺麗な花が飾ってある素敵なホテルです!

日光移動教室12

部屋に入ったら、すぐに避難訓練を行いました。担任の先生に人数を報告し、避難経路と避難口を確認しました。

日光移動教室11

16時頃、ホテルに到着しました。開校式では代表児童から、「ホテルの方々に南平小はマナーが良かったと言ってもらえるように自覚をもって行動しましょう。」と挨拶がありました。大変立派です!

日光移動教室10

日光移動教室9

お土産の次は華厳の滝に向かいました。小雨は降っていましたが、最近雨が続いたということで滝の水流が多く、迫力満点でした!

日光移動教室8

日光移動教室7

昼食の後はお土産を買いました!3000円に収まるように考えながら選んでいました。家族、おじいさんおばあさん、習い事の先生、そして自分。日光名物カステラが人気でした!友達とお揃いのキーホルダーを買っている子もいました。

日光移動教室6

東照宮見学で歩いたのでお腹がすいていました。皆たくさん食べています!日光名物の湯葉も美味しかったです!

日光移動教室5

日光東照宮見学の後はお昼ご飯です。大きな器に歓声をあげる子供たち。食事係の挨拶で「いただきます!」

日光移動教室4

日光移動教室3

日光東照宮を見学しました!雨のため雨具を着て、傘をさしての見学になりました。ガイドさんに三猿、陽明門、眠り猫等の説明をしてもらいながら学びを深めました!

日光移動教室2

バスではカラオケ大会が続いています!写真一枚目は相思相愛、二枚目はマツケンサンバを熱唱する算数の鈴木先生(マツケンサンバの部分を担任名に代えてサイトウサンバ!と歌っていました)、三枚目はタイムパラドックスです。盛り上がって皆楽しく過ごしています!そろそろ羽生パーキングでトイレ休憩です。

日光移動教室1

2組のバスの中ではレクリエーションが始まりました!写真1枚目中央3名がバスレク係です。始めはカラオケ大会です。一曲目はライラックから!大合唱です!

7月3日(木)

今日から6年生の日光移動教室が始まります。土曜日の夕方までの2泊3日となります。

日光移動教室のために、6年生や担任団はこつこつと準備を積み重ねてきました。積み重ねた準備を、この3日間で存分に使い切ってきてほしいです。

6年生の留守中は、5年生が最高学年となります。6年生を頼ることはできません。5年生が自分達の力だけで委員会等の学校運営を行っていきます。

7月2日(水)

写真は集会の様子です。さて、何の集会でしょうか。

これは代表委員会発表集会の様子です。

今回の代表委員会発表集会では「南平小セブンルール」を紹介する内容でした。

1年生にとっては初めて聞く名前かもしれません。

南平小では、代表委員会を中心に、学校で守るべきルールをこのような形でまとめ、機会のあるごとに紹介しています。

それを毎年更改しているところも素晴らしいと思います。

児童のみなさんにただ伝えるだけでなく、寸劇仕立てにして、より浸透するよう工夫していました。

自分達で決めたルール、しっかり守りたいものです。

7月1日(火)

1、2時間目に、5年生の八ヶ岳についての報告会がありました。

お客さんは4年生。

5年生の全クラスとと4年生の一部のクラスを使い、5年生は「宿舎」「ほうとう」「おみやげ」「自然」など、ジャンルごとに分かれて、発表しました。5年生は、一人ずつが自分の発表の原稿を見ながら、緊張の発表です。

4年生は、来年、八ヶ岳に行くので、興味津々に聞いていました。

6月30日(月)

1年生の国語は、物語文「大きなかぶ」の授業を行っていました。

この教材、かなり前から国語の定番です。お家の方も、教わった記憶のある方いらっしゃるのではないでしょうか?

「かぶのおおきさは、どのくらいでしょうね?」「とっても、大きい。」元気な1年生の声が聞こえてきます。

明日から、7月。1学期も残り1か月です。

4年生は、学級会の時間。

学期終わりの「お楽しみ会」について話し合っていました。

遊びの内容や係決めについてみんなで決めていきます。

興味のある議題について、自分で意見をもち、他者と調整していく。

楽しみながら、社会生活について学んでいくいい機会です。

6月27日(金)

今日は、とてもいいお天気です。その中で、すずかけ広場の田んぼの田植えが行われました。

田植えの仕方の説明をよく聞いた後、田植えに取り掛かります。

田んぼに張ったロープに合わせて、場所をそろえて、植えていきます。みんな、泥の感触を足に感じながら、一生懸命、植えていました。

終わった後は、みんなで靴下掃除と足洗い。「田植えは、時間が過ぎるのを忘れるくらい夢中になっちゃった。」と言っている子もいました。

6月26日(木)

「

先日、3年生の「スーパーマーケットの工夫」の学習のことを載せましたが、

今日は、スーパーマーケットの時間ごとの働いている人の数のグラフを見ていました。

「なぜ、時間で働いている人の数が違うのか?」

こういうところからも、子供たちは、お店の工夫や売り上げを上げる方法について、いろいろと気づいていくのですね。

5年生は、習字。「ふるさと」を書いていました。

漢字と違って、曲線が多いので、一つ一つの文字の形を整えるのが難しいです。

また、4文字なので、全体のバランスにも注意が必要です。みんな、集中して書いていました。

満足のいく仕上がりになったでしょうか?

4年生は、「一つの花」という物語教材を学習しています。

国語の物語文には、いくつか戦争時代のことを取り上げた作品が掲載されています。これは、その中の一つです。

出征するお父さんを送るお母さんの背中で、「おにぎり、ひとつだけちょうだい。」と、ゆみ子の声。

困ったお母さんに、お父さんは、自分用のおにぎりを「みんなおやりよ。母さん…」と答えます。

そのときの、お母さん、お父さん、ゆみ子の気持ちを考えていきます。

今年は、戦後80年です。

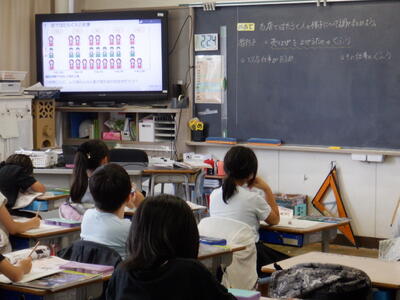

音楽室に行くと、3年生は、星野源の「ドラえもん」の曲に合わせて拍手や足踏みをしています。

正面のティスプレイを見ると、

どうやら、音楽に合わせて、拍手や足踏みのタイミングが動いて出てくるようです。

目で追えると、拍手、足踏みのタイミングが分かりやすく、子供たちも夢中になって演奏しています。

だいぶ慣れたころで、今度は、先程の2つに加えて、ひざたたきも入り、活動が3つに増えます。

これは、難しいか?

でも、2つで慣れた子供たち、3つも難なくこなして、楽しく取り組んでいました。

6月25日(水)

梅雨とは思えないほど晴天の昼休み、校庭でドッジボールをして遊んでいます。

これはたてわり活動の遊びの様子です。

学年横断で作ったグループごとに集まり、6年生をまとめ役として遊びなどの活動をすることを「たてわり活動」と言っています。

1年生から6年生まで、全学年がそろったたてわり班で、クラスの友達とはまた違ったかかわりを経験し、6年生になったら下の学年の人達のお世話をする立場も経験することにになります

6月24日(火)

今日行われていた授業をいくつか紹介します。

3年生では、スーパーマーケットの学習です。

最初、どのお店によく買い物に行くかのアンケートから始まり、スーパーマーケットに行くわけを発表し合っていました。「いろいろなものがある」「安い」「新商品がある」「半額のものがある」などいろいろな意見が出ていました。ここを切り口に、スーパーの売るための工夫を考えていきます。

3年生の社会では、このような子供たちの身近なところから、商品を売るための人々の工夫など、大人の社会生活の工夫や苦労を学んでいきます。

5年生は、保健の学習で、養護教諭がこ「心の発達」について授業をしていました。

高学年になると心の成長、心の悩みが色々と複雑になってくる時期です。

それを「感情」「社会性」「思考力」に分けて、子供から意見を聞きながら分かりやすく説明していました。

3年生の図工です。今日は、お寿司を作っていました。

シャリは発泡スチロール、ネタは色画用紙でおいしそうなお寿司が出来上がりました。

6年生は、日光移動教室が近づいてきました。

今、6年生は、その準備の真っ最中。

開校式などの司会の準備、夜の集会の準備など、それぞれの係が中心となって準備を進めていました。

6年最大の行事の準備、子供たちも夢中になって取り組んでいました。

6月23日(月)

今日もとてもいいお天気ですが、中休みに、すずかけ広場の田んぼで、代掻きが行われました。

米作りの担当は4年生。田んぼに集まり、代掻きを見学しました。写真の奥の方に代掻き機が止まっています。

毎年田んぼの世話をしてくださっている平さんが運び入れた代掻き機のエンジンを回し、代掻きの始まりです。

力強くエンジンがうなりを上げ、田んぼの泥水を掻き揚げながら、1列、土をならしていきます。

その様子に、子供たちは興味津々。

田んぼの半分くらいを代掻きしたところで、平さんの説明が始まり、代掻きのこと、機械のことなどをお話しされました。

積極的に質問をしていた子もいました。

いよいよ、4年生の田植えの時期が近づいてきました。

6月20日(金)

今日は体育館で音楽朝会。4年生の発表です。

曲目は、

・ボディーパーカッション「ツバメ」

・リコーダー合奏「風になりたい」

ボディーパーカッションは、曲が変わるところでもタイミングがずれることなく、リズムがそろっていました。

リコーダーは、全員そろって、素敵な響きが体育館いっぱいに広がりました。低い音も音が割れず、しっかりと吹けていました。

どちらの曲も、全員が自分の耳をよく使い、ぴったりそろった演奏でした。

最後に、全校で、全体合唱「にじ」を歌いました。

6月19日(木)

1年生の教室に行ってみると、なにやら、みんなで、紙切りをしています。何を切っているのかと覗いてみると、

算数の足し算カードを作っていました。1年生も足し算の基礎が終わり、習熟の段階に進んでいます。

カードを使って、すぐに足し算の答えが出るように練習していくのですね。

6月18日(水)

写真にある黄色や緑色の棒のことを「数え棒」と言います。昔からある教材です。

これは2年生の算数の授業の様子です。学習内容は「100より大きい数(位取り記数法を3桁まで拡張する)」です。

「99を超えると100という数になります。」と教えてしまうのは簡単ですが、何か工夫して受動的ではない学習にしたいと考えるのが教員です。

また、「分かる」ということは「知る」だけではなく、「実際にそうなっていることを確かめる」や「どんなときでもそうなるか試す」など、間違いなくそうなる経験を蓄積することでもありますので、体験的な活動も含めることを教員は狙うものです。

写真の授業では、まず➀大量の数え棒を用意して、UFOキャッチャー風に全員に取らせる。次に②班の4人全員分で何本あるかを予想させる。(暗にこれから100以上の数を数えることをイメージさせる。)そして③実際に数えさせる。(確実な数え方・束の考え方・十進法を想起させる。)を、4人のコミュニケ―ションの中で取組ませました。

ああでもないこうでもないと、主体的な学習が自然と進んでいき、最終的には本日の学習内容をクリアしました。

楽しく学習するとはどのような学習なのかを考えさせられる授業となりました。

6月17日(火)

今日は、とても暑い日です。9時で、すでに30度近くまで、気温が上がっています。

まだ、6月中旬ですが、今日は、夏本番の暑さです。

夏が近づくと、昇降口の上には、霧吹きが設置され、ちょっとひんやりします。

下を通り過ぎる子供たちは、ちょっと嬉しそうです。

1年生が大事に育てている朝顔のつるが伸びてきたため、1年生は、昨日、つるをはわせる棒をつけていました。

朝顔もどんどん大きくなってきています。

今日のプールは1年生と4年生。1年生は最初のプールなので、準備体操、水の入り方などを教わっていました。

天気も良く、楽しそうにプールに入っていました。

6月16日(月)

いよいよ、今年も暑さが本格的になる時期が始まりました。今週は、かなりの暑さになる予想です。

南平小では、今日からプール指導期間が始まります。今日入る教室の黒板には、「プールに入ります」の文字が書かれていました。

今年から、プール更衣室がリニューアルされました。壁には、青い素敵な海とカラフルな魚たちが描かれています。

これは、昨年度の6年生が卒業制作として描いたものです。6年生は、毎年、卒業前に、学校のために、在校生のためになることはできないかと考え、いろいろな活動をしてくれています。これは、その活動の一部です。

見ているだけで、心わくわく、海、プールが楽しくなってきそうです。

さあ、今年の子供たち、どのくらい水に慣れ、泳げるようになるでしょうか?

6月13日(金)

今日は、朝から全校が体育館に集合です。

今朝は、音楽朝会の日、5年生の発表です。

さあ、ミニ音楽会の始まりです。

1曲目は、リコーダー合奏「どこまでも」。

リコーダーの透き通るような響きが体育館いっぱいに広がります。

2曲目は、ボディーパカッションで、ディズニーのアニメ「リトル・マーメイド」から「アンダー・ザ・シー」。

元々、この曲は、打楽器であるカリブで生まれたスティールパンの響きやリズムが印象的な曲ですが、

5年生全員が打楽器のリズムに乗ってボディーパーカッションを行いました。

そろっての拍手や足踏みは、圧巻でした。

最後に、全校での全体合奏「Believe(ビリーブ)」

南平小全員の歌声が体育館にあふれました。

6月12日(木)

2年生の教室に行くと、子供たちが楽しそうに外から戻ってきました。

手に何か用紙を持っています。覗いてみると、

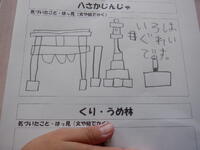

どうやら、八坂神社を調べに行っていたようです。2年生は、生活科の「どきどきわくわく まちたんけん」という学習で、地域のさまざまな場所を訪問したり利用したりします。

その中で、子供たちは、地域と自分との関わりを見つけ、地域には様々な場所があり人がいて、地域が自分の生活と関わっていることを知ります、そして、地域の場所や人々に親しみを持つようになっていきます。

3年生の授業です。子供たちが立ち歩いています。黒板には「けがの様子をきろくしよう」と書いてあります。保健の授業なのでしょうか?

実は、これは、算数の授業です。けがをした場所と人数の関係の表を、子供たち一人一人が自分の考えた方法で記録した後、他の子ノートを見て、どのやり方がやりやすいか、分かりやすいかを比べていたのです。

話し合っているうちに、〇で記録する方法が出てきて、更に、「正」で記録する方法が便利そうだということになってきました。

6月11日(水)

さて、この写真は何の様子なのでしょうか?

これはもちろん、配膳の様子なのですが、黒板に「おかえり」と書かれています。

これは昨日、6年生が「劇団四季 心の劇場」に出かけたため、そこから帰ってくる前に、6年生の給食準備を5年生がしてくれているところです。

遅れて帰ってくる6年生が帰校したら、すぐに給食を食べることができるように、毎年5年生が給食準備をしてくれているそうです。

今年の5年生のみなさんも張り切って準備してくれていました。どこか、楽しそうでもありました。

こんなところにも「思いやり」がかくれていたのでした。

黒板のメッセージが、6年生をあたたかく迎えたことでしょう。

6月10日(火)

ミュージカルで有名な「劇団四季」は、毎年、都内の小学生のために、無料でミュージカルの公演を行っています。

日野市は、八王子のJ:COMホールで6年生が参観します。今年の演目は「王子と少年」。

今日は、残念ながら雨の出発になりましたが、子供たちにとって、生のミュージカルに出会える貴重な機会。心を豊かにして帰ってくることでしょう。

朝の時間は全校で「読書」の時間。低学年では、読み聞かせを行っていました。2年生の担任の先生は、担任ではないクラスに行って読み聞かせを行っていました。子供たちも、普段の授業とは違う先生の読み聞かせで、新鮮な気持ちで聞いていたことでしょう。

6月9日(月)

今日は地震の避難訓練でした。これは、避難訓練の放送があった直後です。

一見、誰もいないように見えますが、実は、皆、素早く机の下に潜り込んで、静かに待っています。

避難訓練は、毎月行われます。そのお陰で、子供たちは避難方法にも習熟しています。

避難開始の放送が流れ、子供たちは避難を始めました。

全員、静かに素早く非難しています。

人数の報告が終わり、全員の避難が確認できました。

最後に校長先生と担当の先生のお話がありました。

このように、学校では、毎月、避難訓練を行っています。

内容は、地震、火事、時間も授業時間、休み時間などいろいろとパターンを変えて行っています。

6月6日(金)

朝の集会の時間は、放送委員会の発表がありました。

活動の内容や放送機器を使っている様子の動画、委員の活動への思いなどを、全校の前で発表しました。

6月5日(木)

1年生は、図工で、かき氷を描いていました。

よく見ると、かき氷は、単に同じ色を全体に塗るのではなく、少しずつ色の濃さを変えながら塗っています。楽しくかき氷の絵を描きながら、絵の具の使い方、含ませる水の量と色の濃さの関係を自然に学んでいきます。1年生は、楽しみながら学習を深めていきます。

4年生は、角度の学習です。

学習の最後にchromebookを使って、練習問題を使っているクラスもありました。

一人一台端末が導入されて4年。子供たちは、自在に使いこなしているようです。

八ヶ岳移動教室帰校予定時刻のお知らせ

5年生は先程、談合坂サービスエリアでのトイレ休憩を終え、南平小に向けて出発しました。現時点での帰校予定時刻は16時20分頃を予定しております。

八ヶ岳移動教室32

昼食後はお楽しみのソフトクリームです!味が濃い!甘さが違う!という声が多かったです!

八ヶ岳移動教室31

清泉寮でお弁当です!天気も見張らしも最高です!画面中央奥には富士山も見えました!