学校日記

2月20日(金)

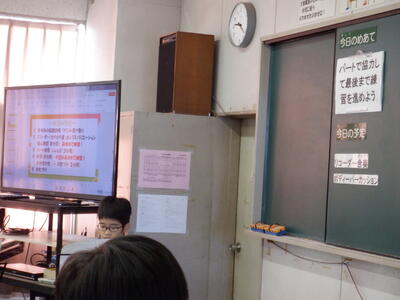

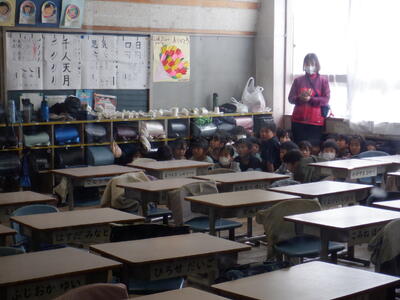

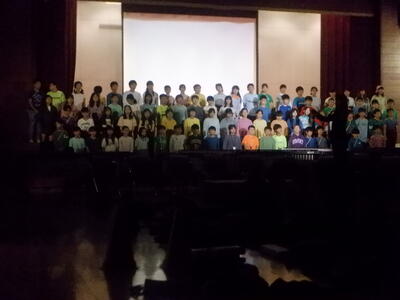

今朝の音楽朝会は、3年生の発表です。

曲は、

〇リコーダー合奏「きらきら星~ポップバージョン~」

〇ボディーパーカッション「ドレミの歌」

〇全体合唱「パプリカ」

です。

最初は、リコーダー合奏「きらきら星~ポップバージョン~」

リコーダーのきれいな響きが体育館いっぱいに広がります。

次に、合奏とボディーパーカッションの「ドレミの歌」

学年全員が拍子をそろえて、元気いっぱいに手拍子、膝拍子でリズムをとっていました。

最後に、全校での合唱「パプリカ」です。

舞台では、曲に合わせて、3年生が踊りを踊りました。

始め、緊張した面持ちの3年生でしたが、演奏ごとに元気があふれ出していました。

ご参観、ご声援いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

2月19日(木)

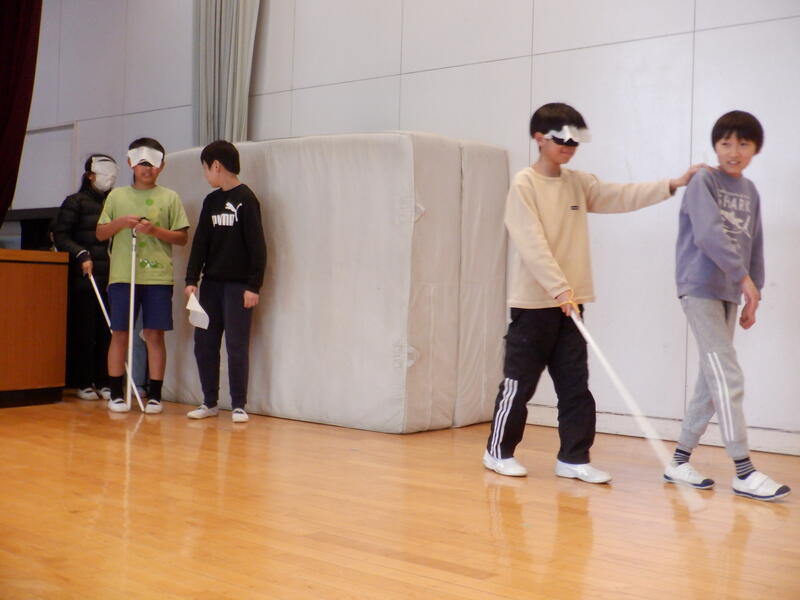

火曜日に行われた5年生のブラインドウォーク体験を紹介します。

社会福祉協議会の皆様にご協力いただき、毎年行っている活動です。

アイマスクをして歩いてみることで、目が見えない方々の立場をより理解しようとするものです。

始めに視覚障がい者の方のお話を伺いました。

次に体験です。

案内する人が一緒の動作をすることで、水道の蛇口から水を飲んだり、くぐるような動作も安全に案内することができました。

様々な立場の方々のことを理解しようとするとき、同じことをすることで、より体験的に理解することができると思います。

5年生の児童の皆さんには、今回の体験が毎日だったら、これから先ずっとだったらと、想像力を膨らませ、考えてほしいと思います。

「相手の立場になる」とは、思いやりの気持ちを育む原点となります。

2月18日(水)

今日の午前中に保育園との交流会がありました。

交流したのはつくしんぼ保育園さんの年長さんと、南平小の1年生です。

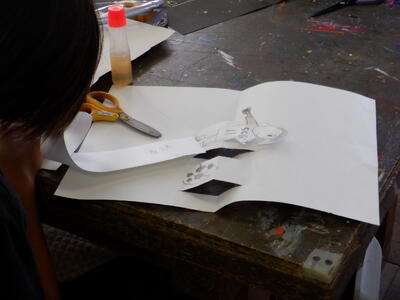

けん玉などの出し物を披露したり、クイズ、ものづくりなどを行ったりと、各クラスで楽しい活動をしました。

ものづくりでは、実際に年長さんに作ってもらおうと、1年生は丁寧に、丁寧に教えてあげていました。

昨年度の今頃は、1年生も教えてもらう側でしたが、今は教える側です。

年長さんが来たくなるような、あたたかい感じが伝わったのではないでしょうか。

2月17日(火)

昨日は学校がお休みでしたが、それは、先週の土曜日に行われた学校公開・道徳授業地区公開講座の代休が、昨日だったからです。

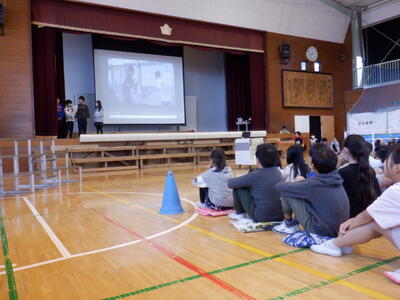

土曜日には「子どもの長所をグングンのばす子育て」をテーマとした講演会が、3時間目に体育館で行われました。

3人のお子様を育て上げた講師の先生から、子供の育ちに関するたくさんのご示唆を得ることができました。

質問コーナーではいくつかの質問にも答えていただきました。

80名を超える保護者の皆様に参加いただきました。

毎日の子育てでは様々な出来事が起こります。

そんなときに講演の内容をふっと思い出し、子育てに向き合っていきたいものです。

今日から3日間、ユニセフ募金活動が行われます。今日は初日でした。

先週ユニセフ募金集会があり、児童の皆さんには代表委員会から説明があったところです。

代表委員のみなさんが、朝の昇降口に立ち、募金を呼びかけてくれました。

多くの児童のみなさんが募金に協力してくれました。

あと2日間、どうぞよろしくお願いします。

2月14日(土)

昨日は、学校公開の一日目でした。

1年生は、地域の方をお呼びして、昔遊びの続きを行っていました。

今日は、あやとりです。

2年生の図工「ひかりのプレゼント」では、

ペットボトルにカラーペンで色を塗っていました。光を通すと奇麗そうです。

どんな作品が出来上がるのでしょう?

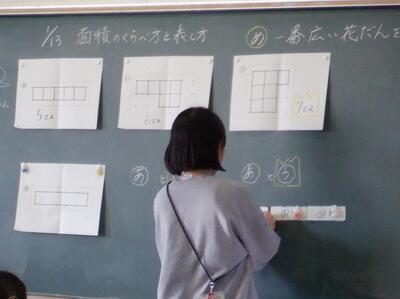

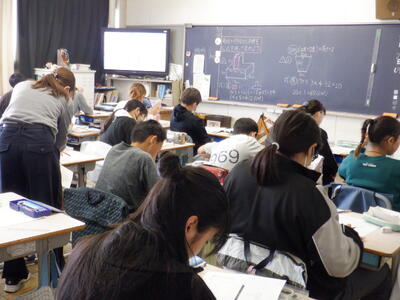

3年生は、少人数算数を行っていました。

かけ算のひっ算です。かける数の1の位に0があるかけ算を簡単に筆算する方法を話し合っていました。

4年生の音楽です。先週から続いている箏の授業の続きです。

「さくら さくら」の練習をしていました。

5年生の国語です。熟語の読み方について学んでいました。

2つ以上の漢字が組み合わさった「熟語の構成」を学習します。

意味が似た漢字、反対の漢字、上から下へ読む漢字の組み合わせなどを学び、語彙力を高めます。

6年生の図工です。卒業証書入れの制作。紫色に塗った木の箱に、丁寧に切り取った千代紙を貼り付けていきます。

皆、こだわりをもって、千代紙をとても繊細なデザインに切り取って、丁寧に貼り付けていました。

完成が楽しみです。

保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございました。

2月13日(金)

本日は、保護者の皆様、お忙しい中、ご来校ありがとうございます。

・明日も2日目の公開があります。また、道徳授業・地区公開講座の日にもなっております。

・そのため、各クラスで、2校時、または、4校時に道徳の授業があります。

・そして、3校時目は、体育館で「子どもの長所をグングンのばす子育て」のテーマで、

講師の方をお呼びしての講演があります。

(そのため、3校時は、授業公開はありません。体育館にお集まりください。)

=======講演内容======

優しい、ママ・パパでいたいのに、お子さんの気になる部分にばかり目が行ってイライラしませんか?

将来のためにと思い、しつこく言ってしまうことも…。

子供は親に認めてもらいたいもの。お子さんの良い点に気付き、認めて、伸ばしていくポイントをお話します。

講師の先生のお話を聞いて、お子さんの長所の見つけ方、一緒に伸ばしましょう!

2・4校時目の道徳の授業と3校時目の講演会の両方をご覧いただけますと幸いです。

2月13日(金)

今日と明日は学校公開となっています。頑張っている子供たちへの応援を、よろしくお願い致します。

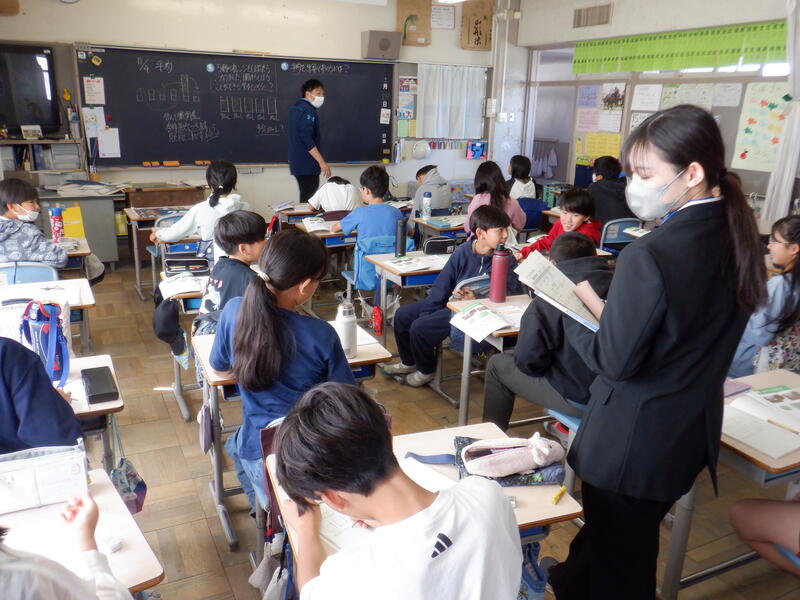

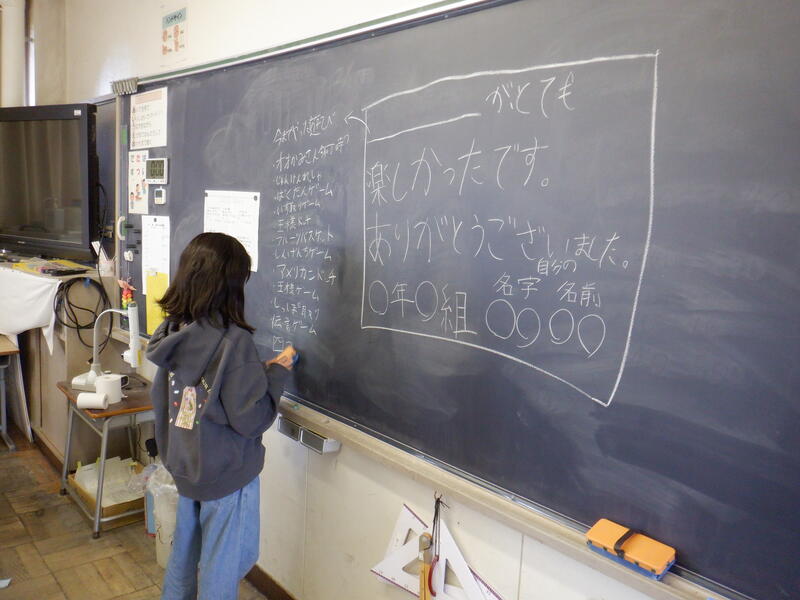

さて、卒業まであと30日余りとなりました。たてわり班活動でも、6年生の卒業に向けて、写真のように取組んでいるところです。

しかし写真をよく見ると、6年生の姿がありません。

実は、6年生は参加していません。

今回の活動は、お世話になった6年生に、感謝の手紙を書く取組だったため、1~5年生で、ひっそりと活動したのです。

また、今回から、たてわり活動の運営は、6年生から5年生にバトンタッチしています。

6年生からたてわり活動の運営を引き継いだ5年生は、しっかり準備をして臨んでいました。

どの学年の児童でも、何をすれば良いのかが分かるように、黒板に大きくお手本を書いたり、

1人1人の児童を見て回り、アドバイスをしたり、確認をしたりしていました。

5年生、立派でした。

最後にほんの少し時間が余ったところで、じゃんけん大会を企画し、楽しく活動を終えることができました。

この活動も想定していたそうです。5年生、ありがとう!

2月12日(木)

今週の火曜日に、4年生が都内見学に行ってきました。

学校を8時前に出発しました。

高速道路を通って、先ずは浅草寺に行きました。

浅草寺ではガイドさんと対面し、グループ毎に境内を案内していただきました。

見学後、「教科書と同じだった。」と言いに来た児童がいました。

社会科見学は、教室で学習したことが実際にそうなのかを確かめるために行っています。

同じ東京なのに日野とは全然違う様子に目を丸くしていた児童のみなさんでした。

今回はお土産を買う経験もでき、児童のみなさんは大喜びでした。

金色の五重塔や日本刀のキーホルダーなどを購入した児童もおり、お土産の見せ合いっこが楽しそうでした。

次に訪れた「ガスの科学館」では、お弁当を食べました。

お弁当の用意をしてくださり、ありがとうございます。

おかげさまで、ご覧のとおりの満面の笑顔です。

4年生では上水道を中心として社会インフラの学習をしますが、「ガスの科学館」を見学し、ガスも基本的には同じシステムであることが何となく分かったのではないでしょうか。

2月10日(火)

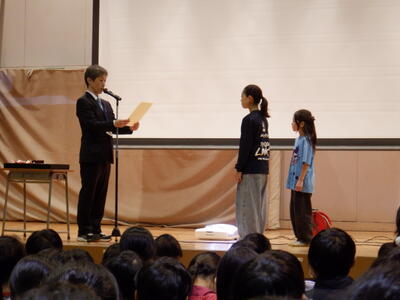

今日は、5・6年生が、あいさつ選手権を行いました。

七生中から、南平小卒業生の3年生も来校してくれ、司会、指導、講評を行ってくれます。

いよいよ選手権の始まりです。

最初に、中学生が見本を見せてくれました。

そして、各クラスで練習が始まりました。

中学生の前で、選手権が始まります。

中学生は、審査中です。

いよいよ、結果発表です。

発表と証書授与

最後に中学生の講評です。

5・6年生どのクラスも一生懸命取り組み、有意義な「あいさつ選手権」でした。

2月9日(月)

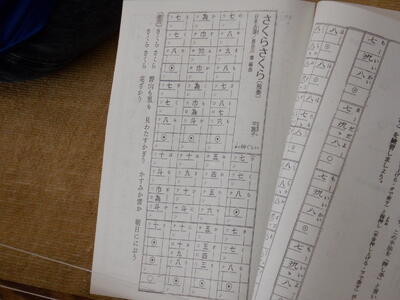

4年生は、音楽で、日本の伝統楽器の学習があります。

南平小では、その伝統楽器として、箏の学習を地域の方から学んでいます。

先週の金曜日は、その第1回目。始めは、箏の歴史を学びました。

いよいよ、試しに琴を弾いてみます。

まず、座る位置や座り方を確認した後、親指に琴爪をはめ、13本ある弦のうち、真ん中の七の弦を弾いてみると…音が鳴りました。

何回も練習するうちに、だんだん音がしっかりしてきました。

引き方がわかったところで、いよいよ曲の練習です

曲は、「さくら さくら」。譜面に書いてある数字を縦にたどって弾いていくと、さくらの曲になります。

最初は、慎重に弾いていた子供達ですが、だんだん慣れて、曲が弾けるようになり、少し自信がついてきました。次は、「さくら らくら」の曲を仕上げていきます。

2月6日(金)

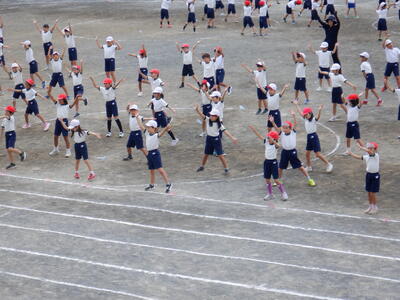

水曜日から長縄週間が始まりました。

先日までは短縄週間でしたので、長縄週間は縄跳び月間の第2の取組となります。

先日はプロなわとびプレイヤーの生山ヒジキさんにご来校いただき、

6年生のゲストティーチャーとして指導してくださったところです。

縄跳びを盛り上げる機運が高まり、南平小の児童は寒くても外で元気よく跳んでいます。

2月20日(金)には、長縄集会が待っています。

そこでは取組の成果として、何回跳べるようになったかに挑戦します。

2月5日(木)

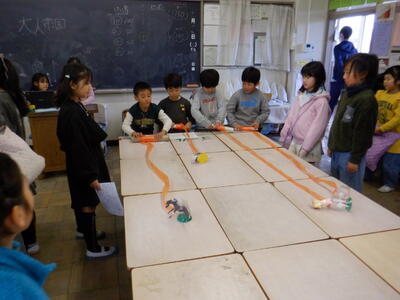

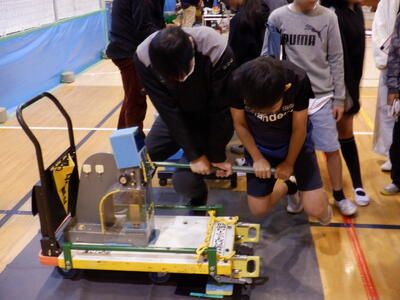

体育の球技で、今、取り入れられている学習に、「タグラグビー」があります。

2019年のラグビーワールドカップや、小学生のためのタグラグビー全国大会の影響、そして、タグラグビーの教材的価値の高さから、多摩地区を中心に小学校でタグラグビーが広まってきています。

日野市でも、毎年「日野自動車レッドドルフィンズ」の選手が、各学校を周り、ラグビーの普及を兼ねて、タグラグビーを教えに来てくれています。本校では、毎年、3年生が、教えてもらっています。今日は、3人の方が指導に来てくださいました。

タグラグビーに必要なものは、ラグビーボールの他に①タグ(端にマジックテープが付いたリボン状の布)、②ベルトです。全員、腰にベルトを巻き、左右にタグを取り付けます。

チームは攻撃側と守備側に分かれます。

今日は、小さなコートを作り、2手に分かれたチームで、それぞれ、一人ずつ出て対戦の練習をしました。

攻撃側は相手コートのゴールラインまでボールを運び、守備側はその子のタグを取ります。攻撃側がボールを運び終わるか、守備側がタグを取ったら、その回は終了、次の子に交代します。

途中、作戦タイムを取り、どうしたらタグを取られないようにボールを運べるか、どうしたらタグを取れるかを子供たちは話し合っていました。みんな、楽しく、積極的に取り組んでいました。

2月4日(水)

写真の授業は手話の学習の様子です。学年は4年生です。

手話は耳の不自由な方がコミュニケーションをとる際に、思いを伝える大切な役割を果たしています。

思いを伝えることは、私たちにとって、欠かすことのできないことです。

思いが伝わらなかったらどうなってしまうのか、児童のみなさんには、自分の経験をよく振り返ってほしいです。

音声でのやり取りが思うようにいかない耳の不自由な方にとっては、手話が、思いを伝える大切な手段なのです。

4年生の児童には、思いを伝えることの大切さ、伝えることの苦労について考えてほしいです。

そして、思いを伝え合う方法は違ったとしても、伝えようとする思いは、耳の不自由な人も、自分達も、かわらないことに気付いてほしいです。

2月3日(火)

今年度の学校生活も、後2か月。6年生は、もう来月卒業です。

図工の準備室に入ると、たくさんの青紫色に塗られた細長い箱のようなものが目に入りました。

これは、6年生の卒業証書入れです。

卒業式の日、図工の時間に作ったこの証書入れに卒業証書を入れてもらい、卒業します。

6年間の思い出が詰まった証書入れになることでしょう。

2月2日(月)

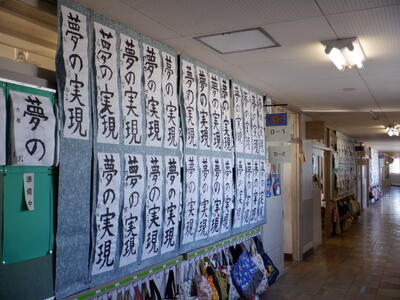

本日より、校内書初め展が始まりました。各学年の廊下に展示してあります。

学校にご来校の際は、是非、ご覧ください。

書初め展は、14日(土)の学校公開日まで開催しています。

授業で、鑑賞に来ている子供たちもいました。

1月30日(金)

先日も書きましたが、3年生の社会は、自分の身の回りの生活や地域の学習をしています。

今、昔の生活について調べています。

今日は、日野市郷土資料館の方に来ていただき、昔の生活の道具を見せていただきました。

最初は、料理の道具です。

昔のおかまやおひつ、お鍋についてのお話を聞きました。

次に、洗濯です。

洗濯板の使い方や上下の向きの話など、子供たち、興味をもって聞いていました。

そして、アイロン。

底の平らな小鍋のような物に炭を入れて、底を布に当て、しわを伸ばします。

そして、やはり、温めてしわを伸ばすための「こて」。

炭を入れて使うアイロンの形は、だんだん進化していきます。

そして、電気で温められるようになります。

時代を追って、どんどん進化していきました。

最後に、昔の行火(あんか)も紹介してくれました。

これも炭を入れて使います

行火が転がったりしても、中の炭を入れてある場所はひっくり返らないような仕組みになっています。

子供達にとって、初めて見る物も多く、興味・関心が続いた時間でした。

みんな、一生懸命メモを取っていました。

1月29日(木)

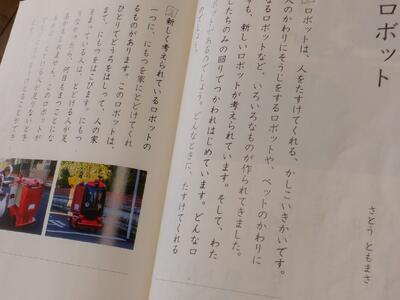

国語の教科書に掲載されている文章には、大きく分けて、物語文と説明文があります。

それぞれ、文字通り、「物語」、「何かを説明する文章」です。

物語文は、登場人物の心の動きや変化を、書かれている文章を根拠にして考えていきます。

説明文は、どのようなテーマか、段落の構成、説明している内容、そして、作者の思いや考えを読み取っていきます。

低学年の国語では、今、説明文の学習をしています。

1年生は、「どうぶつの赤ちゃん」です。

色々な動物の赤ちゃんの様子、成長について書かれている文から、その内容を読み取っていきます。

今日は、ライオンの赤ちゃんとしまうまの赤ちゃんの様子を文章の中から読み取り、表にして比較していました。

一昨日も書きましたが、1学期には、まだ、ひらがなの練習をしていた1年生も、もう、このような文章の読み取りができるまでに成長したのですね。

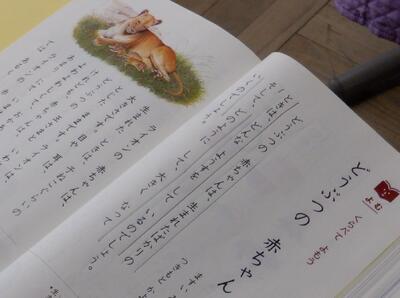

2年生は、「ロボット」です。

あらゆる場面で人を助けてくれるロボットについて知り、それらの働きを文章から読み取っていきます。

この文章は、最後に、「あなたなら、どんなロボットがあればよいと思いますか。」とまとめられています。

今日は、自分が考えたロボットについてまとめ、発表していました。

そして、友達の発表を聞いて、「いいところ」「おもしろいところ」を書いていました。

説明文から読み取った内容を基に、自分で発想して、それを文章にまとめる力。

そして、友達の発表の内容を聞き取り、自分の文章と比較してまとめていく力も育っていきます。

1月28日(水)

体育館の空調工事がほぼ仕上がりました。

長い間囲われていた体育館内の壁沿いのフェンスも取り除かれ、エアコンの吹き出し口がたくさん設置されました。

試運転をしてみましたが、たいへん温かかったです。ありがたいです。

体育館の空調設備を導入するため、電気やガスなどの埋設管を敷き直しました。

その際、舗装を全面的に敷き直ししてくださいました。

ありがたいです。

いろんな方々のおかげで、南平小学校が成り立っています。

ありがとうございます。

1月27日(火)

6年生は、後2か月で卒業です。

小学校1年の始めは、ほとんどが絵ばかりで、文字はほんの少しだった国語の教科書ですが、6年生の今は、ぎっしりと文字が並んでいます。内容も、1年生の時の簡単、単純なものから、人間の考えや人生を語るものまで深まってきました。子供たちは、それが理解できようになってきたのですね。6年間の子供の成長には目覚ましいものがあります。

国語では、「考えることとなやむこと」というタイトルで、劇作家・演出家である鴻上尚史さんの経験とそこから考えたことについての文章について考えていました。劇団立ち上げの際に、「人が集まるか」「プロになれるか」といろいろ考えていた鴻上さん。それを先輩に相談すると、それは考えているのではなく、悩んでいるだけだ。「他に同じ内容の演劇をやっている団体があるか?」「何人入れば、収入を得られるか。」などを考えることが必要だと諭されました。授業では、そこから、考えることと悩むことの違いを考え、最後にこの文章を読んでの自分の考えを書いていきます。

このようなことも、理解でき、更にはそれに対しての自分の考えも書けるようになった6年生です。

6年生の社会では、日本の国内のことだけでなく、日本と世界とのつながりに目を向けた学習です。

「日本とつながりの深い国々」というテーマで調べものをしていました。

3年生から始まった社会の学習。最初は、自分の身の回りの地域学習から始まり、日野市のこと、東京都のことと視野が広がっていきます。そして、5年生では、日本の各地域の産業。6年生では政治のことや日本史を学びました。そして、視野はさらに広がり、世界とのつながりに向けられます。これも6年生になって考えや見方が広がったからできる学習です。

1月26日(月)

5年生の家庭科では、ミシンの学習に入りました。

初めてのミシンの体験です。下糸が巻いてあるボビンをセットして糸を取り出したり、上糸を取り付けたりに苦労して、練習していました。

2年生の音楽では、リズムに合わせて、グループごとに前に出て、色々な楽器を順番に鳴らしたり、一緒に鳴らしたりしていました。

1月23日(金)

昨日、2年生の学習で、地域の方をお呼びして、あやとり教室が行われました。

子供達は、地域の方から、色々な技を丁寧に教えていただきました。

地域の方々、ありがとうございました。

1月22日(木)

毎年、「笑顔と学びプロジェクト」として、アスリートの方をお呼びして、体育の授業をしていただいています。

今年は、去年に引き続き、生山ヒジキさんをお呼びして、6年生にクラス毎に縄跳びを教えていただきました。

最初は、講師の先生のデモンストレーション。単純な回し方だけではなく、片方の端だけをもって縄を自由自在に操って回したり、足を使わず、お尻だけで縄を跳んだりして、子どもたちからは拍手喝采でした。

その後子供達も練習に入ります。

最初は普通に前回し。これは、みんなできます。

その後、回した縄を跳ばないで止めたり、縄をゆっくり回して、1回回している間に、2回、3回、4回跳んだりする練習をしました。

そして、回した縄を足で止める練習。片足で止めたり、両足で止めたり、後ろ回しの縄を止めたりします。

その次は、回した後、縄をクロスして腕にかけて止める練習。これも前回し、後ろ回しで。

ジャンプしている間に、2回、3回い膝をたたくなど、二重跳び、三重跳びの練習のコツを教えてもらって練習もしました。

最後に、どこまで続けて跳べるかのチャレンジです。

横並びになり、端の一人だけが縄を持って回します。グループ全員でジャンプを始め、縄を回している人は横に動きながら、隣の人の後ろに行き一緒に跳びます。更に、隣に行き跳びます。ひっかからないで何人続けて跳べるか?

最初は、3人グループで跳びます。成功したら、近くのグループと一緒になって跳びます。

最後には、クラス全員が一緒になりました。連続回数は何人か?

子供たちが夢中になった、あっという間の45分間の授業でした。

1月21日(水)

中休みのある学級の様子です。

子供たちの姿が全くありません。

子供たちや先生は、どこへ行ったのでしょうか。

子供たちや先生方は校庭にいました。

校庭で何をしているのでしょうか。

子供たちは縄跳びをしていたのです。

1年生も全員体育館で縄跳びをしていました。体育委員会の児童がお手本を示してくれていました。

月曜日から縄跳び月間が始まりました。学校ぐるみの取組として、頑張っています。

1月20日(火)

毎学期、新学期が始まるとすぐに身体測定があります。

今日は、身体測定の最終日、1年生の番でした。先生の合図で廊下に並びます。

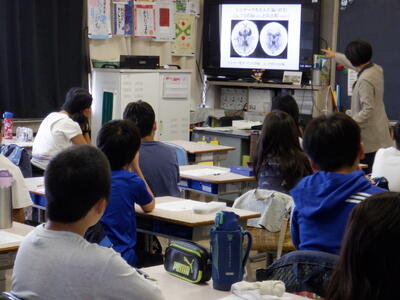

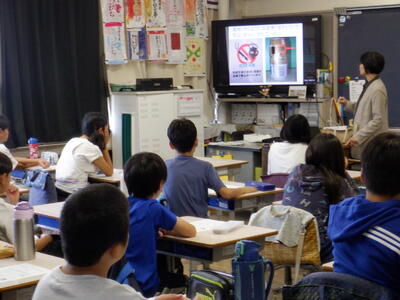

身体測定の前には、保健の先生からお話があります。

インフルエンザのお話でした。最近、B型が流行ってきているので、注意しましょうというお話でした。

5年生の道徳では、「スポーツマンシップで国を尊重できるか?」というテーマでした。

2019年に日本で行われたラグビーワールドカップのアイルランド対日本戦で、初の日本勝利となった後のアイルランドーチームが行った日本チームへの行動と日本チームのそのお返しの行動をもとに話し合いをしていました。

4年生の算数です。

㎝で表した広さの面積の求め方にも慣れてきた4年生ですが、そこで、広い場所の面積を求めてみます。。

㎠の単位で広い面積を求めると0が多くて見にくい。そこから、㎡の必要性を考えていました。

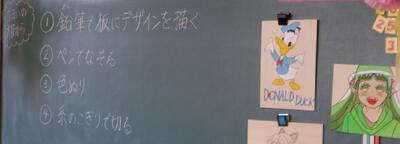

3年生の図工は、のこぎりの練習でした。

使い方の注意をよく聞き、安全に気を付けながら、試してみます。1つずつ手順を追って進みます。

初めて、のこぎりに触る子も多く、ちょっとドキドキ、ワクワクしながら角材を切っていました。

これから、どのような作品ができていくのでしょう?

1月19日(月)

去年から続けてきた4年生の米作りですが、先週精米が終わり、子供たちにお米が配られました。

自分たちがかかわって作ったお米を一人一袋もらい、子供たちは喜んでいました。。

1月16日(金)

来週の月曜日から一か月間、縄跳び月間が始まります。

最初の2週間は短縄、後半2週間は長縄に取り組みます。

今朝の体育朝会では、短縄週間で取り組む技の紹介がありました。

最初は、毎年行っているポップコーンの音楽に合わせたリズム縄跳びの紹介です。

毎日、休み時間に全校で練習します。

そして、縄跳びカードに載っている技の紹介。

だんだん技が難しくなっていきます。

ハヤブサ(あや二重跳び)

ムササビ(交差二重跳び)

子どもたち、各自の目標をもって、練習に取り組みます。

来週からの短縄週間、子供たちの上達が楽しみです。

1月15日(木)

1月は新しい年の始まり。学校では、先週から今週にかけて、新年の気持ちを込めて、書初めを行っています。

昨日は硬筆の様子を紹介しました。今日は、毛筆の様子を紹介します。

毛筆は、学年全体で、体育館で行っています。

3年生です。始めに全体説明の後、一人一人が書き始めます。

全員が書き始めると、体育館全体が静かになってきます。集中している証拠です。

真剣そのものです。

4年生です。

筆の入り、止め、払いなどに注意して書いていきます。

書初めは、特に全体のバランス、字の大きさ、字配りなども大事になってきます。

多くのことを意識しながら、最後まで集中を続けます。

さあ、どのような作品が完成したでしょうか。

1月14日(水)

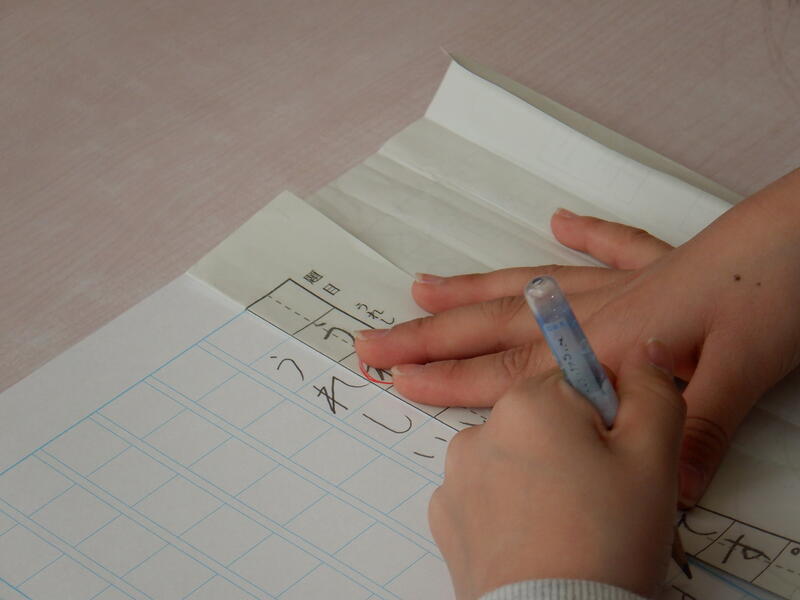

2年生の教室で真剣そうに何か書いている児童が見えます。何を書いているのでしょうか。

これは「書き初め」を書いているのです。

毛筆書写は3年生以上で取組みます。2年生までは「硬筆書写」をします。

毛筆と同じく、二度書き禁止ですので、みんな真剣です。

写す文量が少々ありますので、一行飛ばしを防ぐため、また、一文字ずつ字形をよく見て美しく書き写すために、書く行のすぐ隣にお手本を並べることができる工夫をしています。

また、利き手によってお手本の位置を変え、自分の手がお手本を遮ってしまわないようにしています。

1月13日(火)

2年生の算数です。

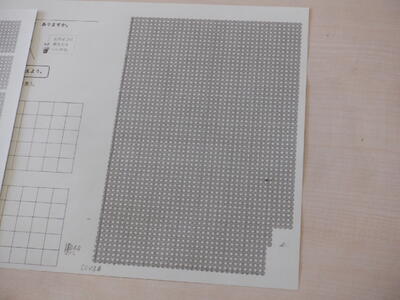

配られたプリントを見てみると

何か小さな模様がたくさん印刷されています。よく見てみると1円玉です。

これが何個あるかを数える課題です。さあ、どう工夫したら数えやすくなるか?

話し合いをしていくと、100のまとまりにしていくとよいのではということで、100ずつのまとまりにして数えていきました。

この様に、まとまりにして表していくとことの良さを知り、そこから数字に表すときに便利なように、一の位、十の位、百の位などの位取りに発展していきます。まとまりの良さを感じ取りながら学んでいく大事な学習です。

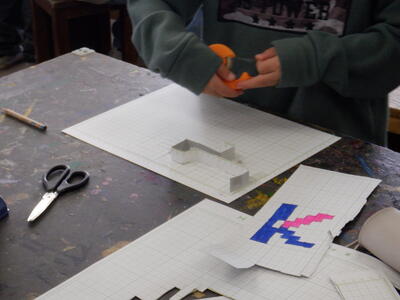

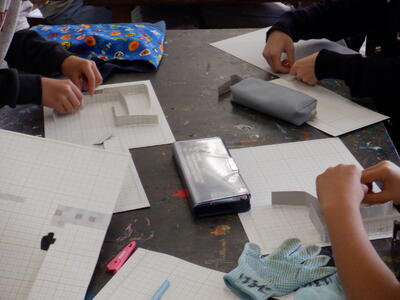

図工室に行ってみると、3年生が工作用紙を細長く切って、貼り付けています。

どうやら迷路を作っているようです。

完成したら、紙粘土の球を転がして遊ぶそうです。なかなか面白そうな工作です。

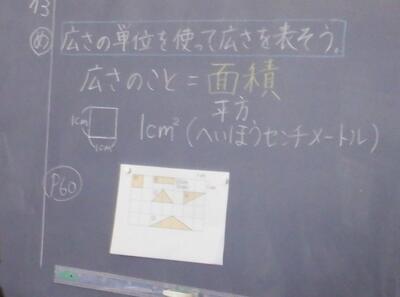

4年生は、面積の学習の始まりです。

違った形の広さを比べるにはどうすればよいかを話し合っていました。

大きさを比べるためには、マスが何個あればいいかを調べればよいわけです。

でも、もし、違う場所で大きさ比べをしたときに、基準のマスの大きさが違うと、

いくらマスいくつ分といってもどちらが本当に大きいのか分かりません。

そこで、縦1㎝、横1㎝のマスを基準にしてそれを1㎠と呼ぶという面積の考えが、生まれてきます。

それでは、正方形の形以外の形の面積はどう調べるかということで、色々な形の面積を調べていたクラスもありました。

6年生の学習です。

戦時中の国民の暮らしについて学習していました。

国の政策と国民の暮らしを比較しながら、戦争に突き進んでいく日本について考えていきます。

世界中の国々が、戦争のない暮らしになってほしいものです。

音楽室に行ってみると、リコーダーのきれいな音が流れてきます。

3年生です。「きらきらぼし」の練習をしていました。

全体での演奏が楽しみです。

1月9日(金)

今日から、本格的に授業が始まります。

2年生の教室の黒板を見てみると、冬の言葉がたくさん書いてありました。

「冬がいっぱい」という単元です。

子供たちは一生懸命に配られた紙に何かを書いています。

俳句を書いていました。子供たちみんなで思い出した冬の言葉を黒板にまとめ、それを参考にしながら俳句を書いていたのです。さあ、子供たちの俳句、どのようなものができたのでしょう?

校長室前の廊下にも、毎月、月替わり学年ごとに、子供たちの俳句が貼り出されています。

1月8日(木)

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

いよいよ、今日から新学期が始まり、2週間ぶりに、学校に子供たちの元気な声が返ってきました。

教室からは、子供たちの明るい声が響いてきます。きっと、冬休みのことなど話していたことでしょう。

新学期最初の行事は、始業式。

校長先生のお話があった後、4年生3人が、代表で3学期の抱負を述べました。

とても、しっかりとした話し方で、大きな拍手をもらっていました。

12月25日(木)

今日、いよいよ2学期の終業式の日を迎えました。

今日は、校内を回ってみると、各学級で、片づけ、整理整頓、通知表渡し、などを行っていました。

大掃除

机の脚の先も、結構、ほこりがこびりついています。

黒板には、先生からのメッセージが……

坊主めくりをしているクラスも……

新年も近いですね。

3時間目は、終業式でした。

校長先生からは、2学期を振り返って、「真剣に取り組めたか」「相手を大切にできたか」を振り返ってみましょうというお話でした。

サッカーとバスケットの表彰です。

2学期を振り返っては、2年生の作文でした。

最後に、校歌斉唱。そして、生活指導の先生のお話でした。

今日はクリスマス。この1年間、子供たちは、色々な学習・行事に取り組み、たくさんの経験を得、力をつけてきたことと思います。ご家庭でも、この1年間を子供たちと振り返ってみてください。

子供たちの成長を誉めてあげると、子供たちの力も、来年、更に伸びていくことと思います。

みなさま、よいお年をお迎えください。

12月24日(水)

今日は子供達の待っていたクリスマス・イヴです。

終業式を明日に控えていることもあり、何となく気持ちの高鳴る1日だったのではないでしょうか。

南平小の学期末の様子を撮影してみました。

学期末はテストが多いです。

教室で、子供たちはこんな風にテストを受けています。

みんな黙々と頑張っていました。

2年生の教室では音楽の授業をしていました。

学習したことの総まとめで、合唱と合奏の発表をしていました。

何とベートーベンの第九をドイツ語で歌っていました!

5年生は体育館で走り高跳びの授業をしていました。

バーに対する体勢や進入角度、踏切位置、振り上げ足と軸足、上半身の使い方など、はさみ跳びの高さのピークをバーの位置にもっていくには、気を付けることがたくさんあります。が、子供たちはとにかく跳ぶ感覚を楽しんでいます。

高く跳びたくなったところで、どうすれば高く跳べるのかを考えます。

12月23日(火)

図工室に行ってみました。

3年生が、飛び出すカードを作っていました。

どのようなカードが完成するか楽しみです。

音楽室のほうから、手拍子が聞こえてきました。

入ってみると、3つの班に分かれ、音楽に合わせて、班ごとに手拍子・ひざたたきなどのリズムを楽しそうに練習しています。

班で協力して、チームワークよく、楽しそうに練習をしていたのが印象的でした。

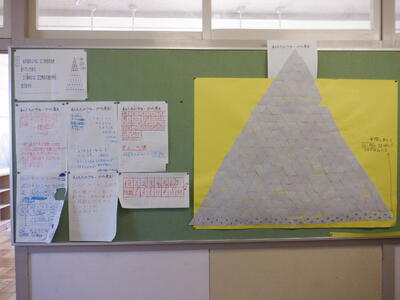

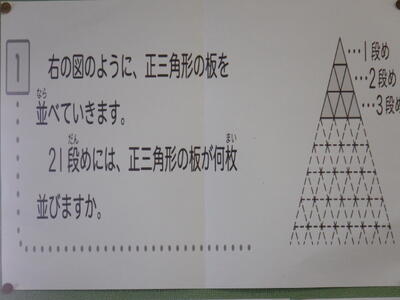

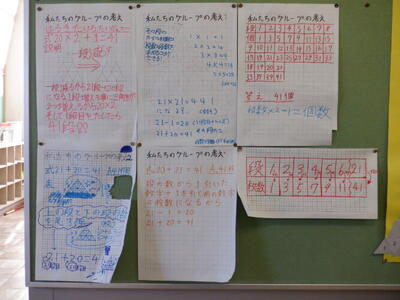

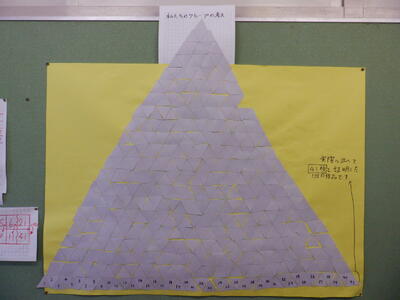

算数少人数教室の前に掲示がありました。

問題は、

この解法を各班でまとめた結果が掲示してあります。

各班とも、よく考え、いろいろな解法が出ています。考える算数です。

中には、正三角形をたくさん切り取り、実際に並べてみた班もありました。

努力の結晶ですね。

12月22日(月)

終業式まで4日となりました。

冬休みの宿題には、多くの学年で書初めがあります。

今日の1時間目は、2つのクラスで書初めの練習を行っていました。

3年生「お正月」

4年生「元気な子」

お家でも練習して書いた成果を発揮して、一段と上手になった腕前で、新学期、学校で書初めに取り組みます。

図工では、ビー玉迷路を作っていました。

どれも、とても凝ったもので、上で入れたビー玉が、上手に斜路を通って、下のゴールにたどり着きます。

途中でビー玉が止まらないように、落ちないように、試行錯誤しながら作っていました。

12月19日(金)

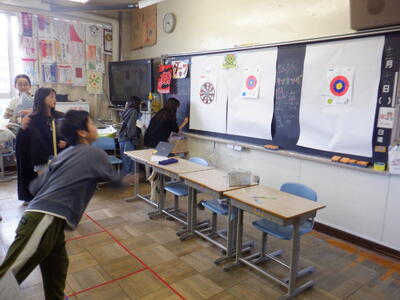

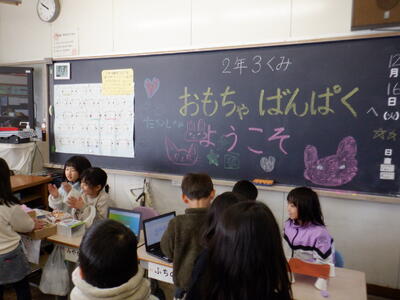

今日は、子供たちが楽しみにしていた、「子どもまつり」の日。

3年生以上が、お店を担当し、お祭りを盛り上げます。

ちょっと覗いてみましょう。

3-1「なぞとき脱出迷路」

3-2「オトナ帝国」

3-3「レーザービームクイズ迷路」

4-1「伝説のスナイパー」

4-2「まぼろしのパーティー」

4-3「よ!よ!よさず( 四 三)し!~すし職人への道~」

5-1「51(ゴイ)ッチャ!!」

5-2「キックブレイン」

5-3「南平万博」

6-1「こわいやさん」

6-2「ミッション in 6-2 こやぎ誘拐事件」

6-3「おとしもの」

3年生は、今年初めての出店。2階の3年生近くの廊下には、元気いっぱいの呼び込みの声があふれていました。

どのクラスも、やる気満々でお店の係をしている子供たち、お店に入るのを楽しみにしている子供たちでいっぱいでした。

この、「やる気」そして「目標に向かってやり遂げる力」が、これからの子供たちの学校生活にも生かされていくことでしょう。

12月18日(木)

12月も半ばになり、2学期も、後、1週間になりました。

2年生の教室からは、「喜びの歌」が聞こえてきます。何と、ドイツ語で歌っていました。「喜びの歌」は、ベートーヴェンの交響曲第9番の4楽章に登場する合唱の部分です。その部分が日本では有名になり、よく歌われています。

今日は、工作をしている場面を多く見たので紹介します。

2年生の他のクラスでは、先日も紹介した1年生を招待してのおもちゃ遊びを行っていました。

1年生は、2年生が作ったゲームで、楽しそうに遊んでいました。

別のクラスの1年生は、「たいせつぼっくす」として、自分の大事なものを入れる箱を作っていました。

明日は、「子どもまつり」です。

3年生の教室に行くと、子どもまつりの準備をしていました。

3年生は、今年初めて「お店に行く」立場から、「お店を運営する立場」に変わります。

子どもたちで話し合い、協力しながら創意工夫をして、進めています。

たくさん、お客さんが来るといいですね。

12月17日(水)

先週の水曜日に籾摺りがありました。

4年生の児童は、春に田植えをし、稲の生長を見守り、実がなり、刈り取って天日干しし、脱穀するところまで見届けてきました。

いよいよこの日は、みなさんが知っているお米に近い形を見ることができます。

籾摺り機を使うと、玄米、籾殻、小粒のお米の3種類に分けることができるそうです。

小粒のお米は、精米して削られると、お米としてほとんど形を残さないので、選別するそうです。

その小粒のお米を手で受け取り、大喜びの4年生でした。

籾摺りを手作業で行うと、お茶碗一杯分を作るのに何時間もかかります。

給食で食べるときは、感謝の気持ちをもって、食べたいです。

12月16日(火)

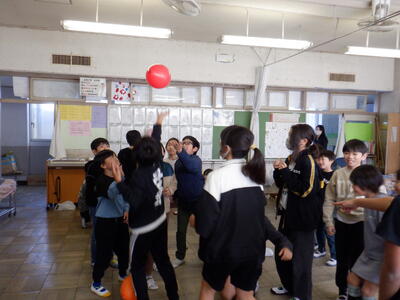

2年生で、1年生を招待しての、おもちゃ遊びの会がありました。

前回、2年生同士で、お試しで自分たちで作ったおもちゃで遊び、工夫・改良を重ねて本番に臨みました。

2年生が、時間をかけて創意・工夫・改良を重ねて準備してきた行事でしたが、それを1年生が喜んでくれたことは、2年生のこれからの学習や学校生活への意欲向上に対するとても良い機会になったと感じました。

12月15日(月)

今日の昼休みに、「たてわり活動」がありました。

全校児童が、18の班に分かれて活動します。各班は、1~6年の全学年が入っています。その中で、いろいろな相談をしたり、班遊びをしたりします。

今日は、班遊びの日。6年生が主となり、班遊びの説明をしたり、進行をしたりします。

今日は、6年生が主になって班をまとめていく最後の日になりました。6年生、お疲れさまでした。

来月からは、いよいよ5年生が主になって班をまとめていきます。5年生、がんばってください。

12月12日(金)

来週、「子どもまつり」があります。

その予告として、今朝の集会の時間に、子どもまつり紹介集会がありました。

3年生以上の各クラスの代表が、工夫を凝らして、出し物の紹介をしていました。

子どもたちは、楽しそうに見ながら、来週の本番に期待を寄せていました。

12月11日(木)

2階の廊下で、段ボールで工作したものを持ちながら教室に戻ってくる2年生たちに出会いました。

話を聞いてみると、来週、1年生を招待して、自分たちの作った遊び道具で遊んでもらうとのこと。

そのために、今日、お試しで遊んでみて、教室に戻ってきたとろでした。

その後も、子供たちは教室でさらに工夫を続けていました。

目標に向かって、みんな真剣におもちゃ作りをする姿が、ほほえましいです。

来週の1年生の喜ぶ姿が楽しみです。

12月10日(水)

先週の金曜日、不審者対応訓練がありました。

事件が起きた教室から遠かったクラスの子供たちは、

どんなことが起きていたかわからなかったので、

その時の様子を写真で紹介します。

警察の方が不審者の役となって学校に侵入してきます。

校内に不審者が来たことを、暗号で全校に連絡します。

職員が集まってきます。不審者は色々なことを言ってきます。

職員はそれに対応しなければなりません。緊張が走る一瞬です。

警察が来るまで、職員が対応します。刃物も出てきます。(もちろん今回は偽物ですが…)

警察が来て、引き渡します。

教室で静かに待機している近くのクラスの子供たち。

最後に、校庭で、警察の方からお話を聞きました。

あってほしくはないことですが、日頃から、いざというときのことを真剣に練習しておくことが大事です。

12月9日(火)

今日は、持久走記録会の日です。気温は低めですが、お天気に恵まれて快晴となり、走りやすい日となりました。

1時間目は、3年生です。

2時間目は、2年生です。

3時間目は、1年生です。

4時間目は、4年生です。

3・4時間目、56年生が浅川堤防で行いました。

どの子も、一生懸命走りぬきました。1年毎に力の伸びを感じていると思います。

11月8日(月)

3学期に、体育で縄跳びの取り組みがあります。

1月は短縄週間、2月は長縄週間です。

そこで、今日は縄跳び体験として、体育朝会で各クラスに分かれ、長縄を行いました。

今は、持久走の取り組みの最中なので、まだまだ、長縄には慣れていませんが、各クラスそれぞれ、長縄にチャレンジします。1年生は、子供に合わせて、波にしたり、回したりしていました。

これから寒くなる時期ですが、縄跳びで、体のリズム感やバランス感覚、持久力が向上していけばと思います。

12月5日(金)

5年生のクラスに行くと、先生がガムテープをもってお話をしていました。

話を聞いていると、不審者が来た時にどう対処するかのお話でした。ガムテープを上手にドアに貼るとドアが開かなるなるようにできます。

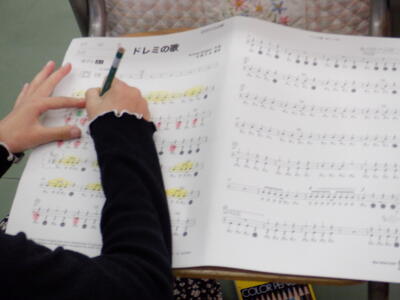

音楽室に行くと、何やら、譜面に色を塗っています。

覗いてみると、

色を塗り分けて塗っているようです。

子どもたちの持っているこの譜面は、ドレミの歌のボディーパーカッションの譜面です。

たたき方の違う部分は、パン、タンなどと譜面には書いてあるのですが、

それがもっと分かりやすいように、色を塗り分けていたのです。

色が違えば、ちょっと見ただけで、どうたたくかが分かりやすいですね。

12月4日(木)

低学年の教室前の廊下です。

2年生

紙で形を切り、画用紙の上に載せて絵の具を塗った後、その紙をとると、紙の形が残ります。

12月になり、クリスマスツリーの形を作っている子もたくさんいます。

3学期は、書初めの練習が始まります。

その前に、2年生は、ひらがなの練習をしていました。

練習を繰り返すと今までの字の癖がわかり、正しい形を覚えてくることでしょう。

1年生

集めた落ち葉を使って、素敵な模様を作っていました。

更に、1年生は、「あきのおもちゃづくり」ということで、どんぐりなど秋のものを使ったり、秋に関係させたおもちゃを作っていました。

どんなおもちゃが完成するか楽しみです。

12月3日(水)

先月行った稲刈りの稲は天日干しにしていましたが、先週の水曜日に、4年生の学習でそれを脱穀しました。

田んぼの先生、平さんが、指導しに来てくださいました。

脱穀とは、稲穂から米粒(籾)の部分を外す作業のことです。

機械がない時代は、とても大変な作業のひとつだったと思います。

今は写真のような脱穀機で、あっという間にできてしまいます。

取れ高は100kg以上でした。

しかし、脱穀しただけでは食べられません。籾摺りをしなければ、米粒一つ一つについている「殻」が付いたままですので食べられません。

籾摺りを手作業で行うと、とてつもない時間と労力がかかります。

お米を食べる、ということは、いろんな苦労の上に成り立っているのです。

ところで、「脱穀」「籾摺り」、何と読むか、分かりますか?

「だっこく」「もみすり」です。

12月2日(火)

先週の金曜日に、5年生は、空手を体験しました。

日野市空手連盟の方をお呼びし、空手についてのお話を聞いたり、体育館で実際に空手の型を体験したりしました。

最初に、立礼、座礼などの基本動作を学び、基本技術の立ち方、突き、受けの上段、中段、下段を学びました。

そして、対人での組み手を行いました。

武道を体験するよい機会でした。

12月1日(月)

先週の木曜日に3年生が高幡消防署に社会科見学に行ってきました。

火事が起きた時、自分で初期消火をする場合もありますが、火事の現場は危険と隣り合わせです。

119番通報しないと、取り返しのつかないことになる場合もあります。

危険と隣り合わせの火災現場で生命や財産を守るためには、特別な装備や準備がなければなりません。

ここまでは教室で学習しました。

それが実際のところどうなのか、それを確かめるために出かけました。

火事が起きる前にしておく準備、起きたらすることなど、たくさんのお話も伺うことができたようです。

11月28日(金)

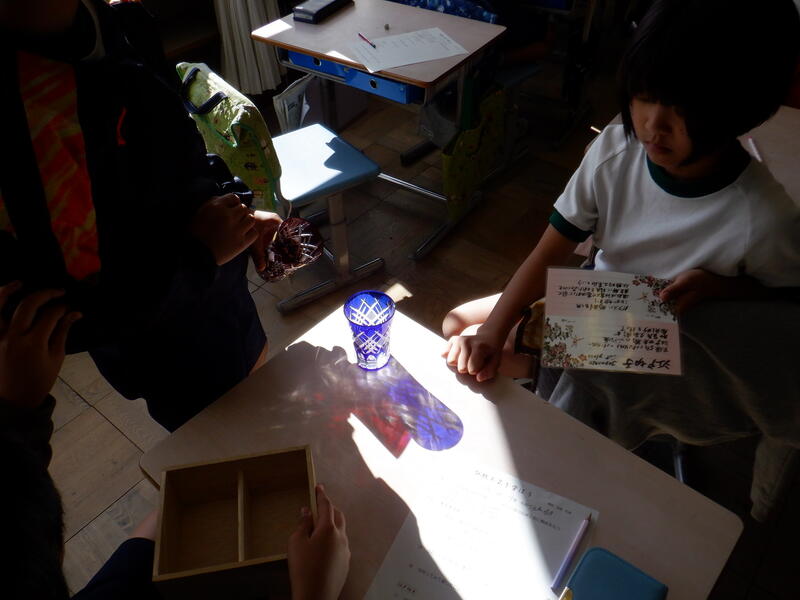

写真の着物やグラスなのですが、何というものなのか、ご存知ですか?

ちなみに、4年生の社会で学習します。

これは4年生の社会の学習で、東京の伝統工芸について学習している様子です。

講師の加藤先生が、その伝統工芸品の実物をもっているということで、4年生の児童のためにもってきてくださり、触ったり、着たりなどの体験をさせてくださっているところです。

写真のグラスは「江戸切子」です。太陽の光を透かして美しい模様や色がうつし出され、思わず息を飲んでしまいます。

着物は「東京染小紋」です。鮮やかな薄桃色に見えますが、近くで見ると、すべてドットで彩色され、しかもそのドットで、波の模様が描かれています。でも離れて見ると、鮮やかな薄桃色という優れものです。

説明するより、体験させた方が何倍も楽しく印象に残りますね。

11月27日(木)

南平小では昨日から持久走週間が始まりました。

それに合わせて、走ることへの機運を高めるべく、4年生、5年生で、ゲストティーチャーをお呼びした「走り方教室」を行いました。

来てくださった先生は、元コニカミノルタ陸上競技部 黒崎拓克 先生です。

箱根駅伝出場や東京マラソン2位などのご経歴をおもちの先生です。

直接指導してもらえるということで、子供たちもわくわくしていました。

授業では走ることにもしっかり取組みましたが、普段走るのが苦手という人も今日は楽しく走れたそうです。

黒崎先生のような明るい雰囲気の先生が、子供達は大好きです。

11月26日(水)

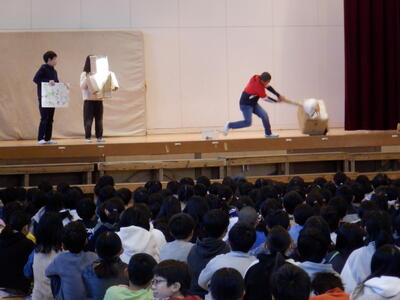

明日は煉瓦ホールにて6年生が連合音楽会に出演します。

明日の6年生の大舞台を、在校生は見ることができません。

その為今朝は、音楽集会で6年生が合唱・合奏を披露してくれました。

演目は、合唱「おそすぎないうちに」合奏「映画 インディージョーンズより レイダースマーチ」です。

今の6年生にしか出せない澄んだ歌声、大迫力で息の合った合奏、音の塊が在校生一人一人に正面からぶつかってきます。

この感じを受け止めることができるのは幸せなことです。

普段の6年生とはまた違った一面を見ることができた音楽集会でした。

11月25日(火)

5年生の社会、工業の学習のために、日野自動車の方をお呼びしました。

体育館に、トラックの部品や製造の道具を持参し、説明をしていただきました。

エンジンの模型と構造

ボディーのパーツ

ハンドルとシート

工具によるネジしめ体験

金属板プレス体験

安全のための作業服

実感する学習。子どもたちにとって、普段目にすることのできない実物を見たり、体験できたりするよい機会となりました。

11月21日(金)

12月(来月)始めの集会の時間に、保健委員会の発表があります。

その準備のために、昨日、学校歯科医の飯島先生をお呼びして、保健委員会の子供たちの質問に答えていただきました。子供たちはその様子を動画撮影していました。

「おく歯は、どうやってみがくといいですか?」

「歯ブラシと歯みがき粉は、どういうものがおすすめですか?」

などの質問に丁寧に答えていただきました。

今の質問の答えは、当日の委員会発表の動画で……。

11月20日(木)

6年生は、図工で、「1枚の板から」という学習を行っています。

1枚の木の板から、いろいろな発想で作品を仕上げます。

立体で、小物入れや本立てを作っている子もいれば、一面に絵をかいて、ジグソーパズルを作っている子もいます。

まだ、始まって間もない段階ですが、色々なアイディアが浮かんでいるようです。

この学習では、電動糸鋸の使い方を学びます。お家の方々も小学校で経験したことがあるのではないでしょうか?

最初は、おっかなびっくりで始める子どもたちですが、慣れてくると、細長い糸鋸で、自在に板を切れるようになっていきます。

工作で楽しみながら糸鋸の使い方を覚えていきます。

11月19日(水)

学芸会にはたくさんの保護者の皆様にお越しいただきました。

インフルエンザの影響で、急な対応をさせていただいた学年もありましたが、保護者の皆様のご協力をいただき、保護者鑑賞日を進行することができました。

上の写真は、学芸会を見えないところから支えていた「裏方」の特集です。

照明や調光、音響、大道具小道具はもちろん、装飾だって、受付係だって、なくてはならない「裏方」です。

高学年の児童を中心に、多くの人が学芸会の運営を支えてくれて、成り立った学芸会でした。

でも、主人公である子供達を日々支えてくださっている保護者の皆様が、最大の「裏方」です。

11月18日(火)

先日は、学習発表会にご来場いただき、ありがとうございました。

子どもたちは、精一杯、表現に取り組みました。

お家の方々の前で、その力が、さらに発揮できたのではないかと思います。

最初は、3年生の「始めの言葉」。

いよいよ学芸会が始まります。

始めの言葉に続いて、同じく3年生の音楽です。

次に1年生

そして、5年生

後半は、劇。最初は4年生。

次は、2年生。

そして、最後は6年生。

6年生にとっては、最後の学芸会。会場での役割も含め、色々な思い出が残ったことと思います。

11月15日(土)

↑ 1年生の出演前の様子です

↑ 5年生舞台裏の様子です ↓ 舞台から客席はこのように見えます

快晴の空の下、学芸会が実施されました。

一部急な対応をお願いした学年もあり、保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。

また、体育館空調工事のため、十分な座席が確保できず、入れ替え制となりましたが、上手に入れ替えていただき、ありがとうございました。

写真は、体育館の座席からは見えない立ち位置での様子を掲載いたしました。

11月14日(金)

今日は学芸会児童鑑賞日、2日目。

天気も良く、体育館内も過ごしやすい気候でした。

最初は、1年生の音楽です。

小学校に入学してから、初めての学芸会デビューです。

演目は

合唱「ともだちになるために」「世界中のこどもたちが」

合奏「こいぬのマーチ」

明るく、元気な歌声が体育館いっぱいに響き渡っていました。

次からは、3つの劇です。

最初は、4年生の「冒険者たち」

町ネズミの「ガンバ」は、船乗りネズミのパーティーで、「ヨイショ」たちと出会い、意気投合します。

そこに現れた島ネズミの忠犬から、「夢見が島」が白イタチのノロイ 一族に占領され、「ノロイ島」と言われるようになってしまったことを知り、島ネズミを助けに行こうと考えます。

恐ろしい白イタチたち。他の仲間は一緒に行くとは言ってくれません。自分一人でもで行こうと決断し、船に乗った「ガンバ」。

さあ、ほかの仲間たちは? そして、「ノロイ島」の運命は?

次は、2年生の劇「ムージ村の音楽会」

音楽嫌いのムーシ村の村長。なぜか、音楽会を開こうと言い出しました。

美しい演奏をしたものには、水のきれいな地区に住む権利が与えられる。

村長がそんなことを言い始めた理由は、音楽のためにとても高いコンピューターを買ったから。

さあ、コンピューターで、美しい音楽が決められるのでしょうか?

最後は、6年生の劇「十二才」です。

小学校の朝、時間になっても先生が現れません。

不審に思った6年生たち。でも、ほかのクラスでも、そして、ほかの学校でも、中学校、高校でも、世の中、どこに行っても大人たちが消えてしまいました。

この世にいる最高年齢は、6年生の子供たち。さあ、色々な困難が待ち受けている中、最上級生である6年生は、どう行動するのでしょうか?

色々な仲間がいる中、時には団結し、時には、仲たがいをしながら、6年生が困難を乗り越えていきます。

さあ、世の中はどうなっていくのでしょうか?

明日は、学芸会、保護者鑑賞日。子供たちの活躍が楽しみです。

11月13日(木)

いよいよ学芸会が始まりました。

今日と明日は児童鑑賞日。今日は、3年生と5年生の音楽が行われました。

3年生の演目は

リコーダー「ピタゴラスイッチ」、合奏「星影のエール」、合唱「ネクタリン」「それもいいね」

曲の合間にセリフや曲の紹介やが入ります。

また、合唱では、前方で曲に合わせて踊る役の子もいて、楽しさにあふれていました。

五年生の演目は

合唱「船で行こう!」「いつかこの海をこえて」

合奏「パイレーツ オブ カリビアン」メドレー

メダリオン・コールズ~ヨーホー~彼こそが海賊

楽しい寸劇を行いながら、曲が進行していきました。

最後は、聞いている子たちにも呼び掛けて、体育館の中の子全員でリズムをとりながら歌いました。

11月12日(水)

朝、登校すると、自分の教室の前の廊下に、かわいい虫の絵の画用紙がいくつも置いてあったら、2年生はどんな反応をするでしょうか。

上の写真は、まさにその場面を捉えたものです。

ご覧の通り、2年生教室前の廊下は大騒ぎ。「何これ」「いっぱいある」などの声がわんさか聞こえてきました。

担任団は遠巻きに眺め、微笑んで見ています。

これは、2年生の学芸会「ムーシ村の音楽会」の衣装として身に付ける「お面」の材料を、廊下に並べておいたものです。

学芸会を迎えるに当たり、子供達は脚本と出会い、お話の中に入り込み、登場人物として出演します。お話の中にすすんで入り、楽しい経験、達成感の味わえる経験とするには、それぞれの学習場面で、どのような取組をするのがよいか、教員は常に考えています。お面の材料ひとつとっても、単に材料を渡し制作に入るより、ある意味ドラマチックな出会いをさせた方が、子供達は喜び、意欲は高まるものです。

学芸会を行う背景として、本番当日だけでは見えないこのような取組が、各学年で行われています。

見えないという意味では、表舞台に立つ児童を最大限に引き立てる裏方として、音響、照明、大道具小道具、舞台などの係を受け持つ児童がいることも、忘れてはいけません。

見えないところを知ることで、学芸会などの発表を、より興味深い作品として味わえるのではないでしょうか。

11月12日(火)

1年生は、生活科で、「どんぐりクラブ」の方をお呼びして、どんぐりごま作りを行いました。

始めに、どんぐりの様子をよく見たり、色々などんぐりの種類を教えてもらったりした後、どんぐりゴマを作りました。あらかじめ、どんぐりクラブの方に開けていただいていたどんぐりの穴に、ようじを刺して、どんぐりゴマにします。完成したどんぐりごまを色々試して回してみた後、誰が一番長く回るか、競争しました。一番長く回っていた子にみんなの前で回してもらい、よく回るコツをみんなで考えました。

11月10日(月)

今日は、月1回の校庭でのお話朝会の日です。

最初は、校長先生のお話です。

ゴルファーのタイガーウッズの言葉から。相手の打ったボールに「入るな入るな」と願うと、逆に自分の打ったボールが入らなくなってしまった。しかし、相手の打ったボールに「入れ入れ」と願うようにしたら、自分の打ったボールが入るようになった。それ以来、相手に対して思いやりのある言動を心がけるようになった、というお話。

ちくちく言葉ではなく、ふわふわ言葉があふれる学校にしていきたいものです。

次に、新しい算数少人数の先生の紹介とあいさつがありました。

先週から、TTとして3年生以上の算数に入っていましたが、今週から少人数算数の授業が始まっていきます。

最後に、週番の先生から今週の目標の話がありました。今週の目標は「力を合わせて頑張ろう」。

先週は、学芸会のための体育館への楽器運びで力を合わせたりなど、学芸会に向けていろいろなところで力を合わせている姿をよく見かけたそうです。

今週は、いよいよ学芸会の本番です。力を合わせた子供たちの姿が楽しみです、というお話でした。

今日は、気候も良く、校庭でお話を聞くには快い日よりでした。

11月7日(金)

今朝の集会は、給食委員会の発表でした。

委員会の子供たちが、事前に自分たちがプレゼンテーションソフトで作った画像を表示させながら、発表します。

写真は、発表をしている様子です。

各クラスでは、教室で、その画像を見ながら委員会の子供たちの話を放送で聞きました。

日野市で作られている野菜やお米の話、給食委員会の活動などを発表しました。

56年生の委員会の子供たちが、一人一人発表の役割をもち、発表していました。

11月6日(木)

6年生のクラスです。外国語の授業です。

Where is it from? Can you guess?

カードの絵を見せて、これがどこから来たものかを質問し、予想して答える学習です。

これも、6年生、理科です。離れたところにある地層が同じ並び方をしている理由を班で話し合い、発表しています。

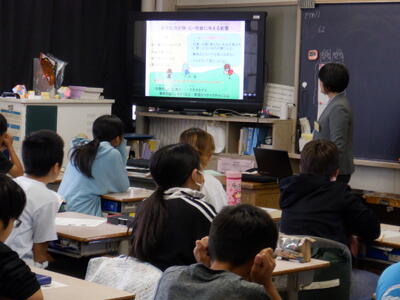

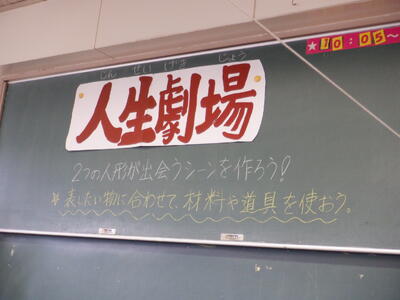

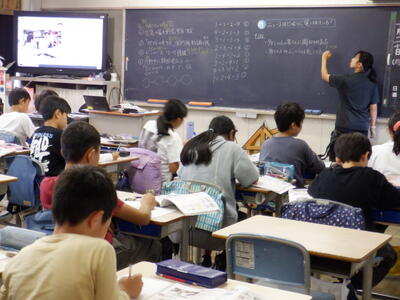

5年生の図工です。ミニチュア人形を配置し、その人形の様子から周囲の世界をイメージして作り上げていく「人生劇場」の作品も、少しずつ形になってきました。一人一人がどのような世界を完成させるのでしょうか?

3年生は、消防署の人の仕事について調べていました。

これも3年生。学級会です。秋祭りで行う内容についての話し合いです。

これも3年生です。書写です。「小」の字です。

「はね」「左払い」「右払い」、書写の大事なポイントがたくさん含まれている文字の練習です。

11月5日(水)

写真は5年の算数の授業の様子です。右の写真では先生が2人写っています。

2学期に入り停止していた3年生以上の算数少人数の授業ですが、11月から新しく講師の先生が来てくださることになりました。

写真のように早速授業に入ってくださいました。

新しい単元からは3クラス4展開で授業を行う予定です。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

11月4日(火)

1年生が育てていたアサガオも、枯れてきました。そこで、1年生は、そのつるを使ってリースづくりをしています。今、つるを輪に巻くところまで終わり、教室に飾っています。

これから、飾りつけをしていきます。さあ、どのようなリースが完成するのでしょうか?

体育館では、学芸会の練習が始まっています。今日の1時間目は、3年生が音楽の練習を行っていました。

本番での演奏が楽しみです。

10月31日(金)

今朝は、ゲーム集会がありました。

各教室で、ボール送りゲームをしました。チームワークよくボールを運んでいます。

さあ、どのクラスが優勝するでしょうか?

10月30日(木)

今日は、日差しもあり、良いお天気です。

3年生では、~が、どうする。(主語・述語)の勉強をしていました。

イルカは、……。とんぼが、……。などの文で、自由に後半の文を作る練習をしていました。

国語では、お話を読んだり、漢字を覚えたりするだけでなく、このように言葉の仕組みも学習してい決まます。

明日は、ハロウィンです。図工では、ハロウィンのカードを作っていました。

10月29日(水)

4年生は昨日羽村取水堰や郷土博物館などの校外学習に行って来ました。

様々な社会インフラの中から4年生では上水道を学習します。、毎日当たり前のこととして、何の疑問ももたずに使っている上水道システムが、実は長い歴史の中で、ひとつひとつ先人の手で作り上げられてきたことを知ります。もとはと言えば、私たちは雨水を飲んでいることになることも、これまで知らなかったようでした。

右の写真は下田家という古民家の移築復元の見学の様子です。水道もガスもない時代の家ですので、水は汲んで運んでくる、運ぶのが大変だから無駄なく使うようになっていること、かまどやいろりで火を起こし、火力で暖を取り調理したことを実物から学びました。

10月28日(火)

今日は4年生は、社会科見学です。羽村の玉川上水の取水口の見学に行ってきます。

3年生の楽器の練習です。今日はテストをしていました。

6年生は、書写。「友情」の文字を書いていました。みんな集中しています。

これも6年生。英語です。

"Tell me aobut your sandwich."の質問に対して、

"My sandwich is a..."と自分のサンドイッチについて答えるやり取りを友達と行っていました。

10月27日(月)

学芸会まで、後、3週間を切りました。いろいろな学年で、練習が始まっています。

2年生は、劇「ムーシ村の音楽会」。今日は劇に出てくる歌の練習をしていました、

6年生は、「レイダース」の曲の練習です。これは、リコーダーパートの練習風景です。

3年生の図工の時間に、早く作業が終わった子で、「学芸会」の表示用のタイトルづくりに参加している子もいました。

グループで協力して、とても丁寧に仕上げていました。

この時期の算数は、図形の学習の学年が多いです。4年生は、垂直と並行の導入で、2つの直線を色々なパターンで交わらせ、そのパターンを仲間分けしていました。

6年生は、立体図形の体積を求める練習です。複雑な図形でも、底面積が求められれば、底面積×高さで求められる立体の体積を計算する練習です。

5年生の家庭科は、調理実習。鍋を使ってお米を炊きます。

鍋は、ガラス製で、中のお米の様子がよく見えます。お米から泡が立っている様子を見たり、香ばしい炊きあがりのお米の匂いを嗅ぎながら、子供たちは、ご飯の出来上がりを楽しみにしていました。

10月24日(金)

今朝の集会は、整備委員会の発表です。

映像では掃除をしている様子の紹介です。2通りの掃除の仕方が紹介されました。どちらのやり方がいいのでしょう?

このような場面から始まりました。

ほうき、雑巾の正しい使い方の使い方をみんなで考えました。

委員会は、5・6年生の活動です。

南平小を、明るい学校、過ごしやすく、快適な学校、素敵な学校にするために、各委員会の子供たちが、自分たちで考え、様々な取り組みをしています。

集会の委員会発表では、各委員会が、委員会の活動紹介や、全校へ伝いたいことを発信しています。

月1回の委員会の時間に、何を全校に伝えるかを話し合い、各子供たちが説明・演技などの役割をもち、休み時間や放課後に何回も集まって練習をし、発表にこぎつけます。

低中学年の子供たちは、高学年のお兄さんお姉さんの発表を見て、南平小学校を素敵な学校にするための活動について学んでいきます。

10月23日(木)

先日、5年生の薬物乱用防止教室がありましたが、今日は6年生で行われました。

薬物が体、心、社会に及ぼす影響などを学習しました。

現在でもなくならない薬物被害、子供のころから、正しい知識と誘われた時の対処法を学ぶことが重要です。

図工では、「人生劇場」というタイトルで、小さな人の模型の姿をもとに、それを取り巻く世界を立体で作り上げていきます。まだ、始まったばかりの授業ですが、座っている人の模型のために、木工作の端切れからベンチを作ったり、その周囲に生えている木を作ったりし始めていました。これからどのような世界が出来上がるのかが楽しみです。

6年生の算数では、「順序良く整理して調べよう」というテーマで、「4人でリレーをするときの走る順番の組み合わせにはどのようなものがあるか」を調べ、順序を書きだしていました。

作業をした感想を聞くと「先に書いたものをまた書いてしまう」「すべて書き出したと思ったら、まだ、あった」「全て見つけるのはめんどう」などの意見がありました。

そこから、「順序良く調べる方法」を話し合っていきます。どのようにしたら、重なりがないように、効率的に調べていけるか。6年生ならではの授業です。

2年生の国語は、物語文「お手紙」の授業でした。来るかどうかが分からないお手紙を待っているがまくんに対して、かえるくんはお手紙を書き、かたつむりくんに配達を頼みます。そのお手紙を待っているかえるくん。来るかどうかわからない手紙を待っているがまくん。手紙をあきらめはじめたがまくんに対し、かえるくんは自分が手紙を出したことを打ち明けます。そのときのかえるくんの気持ちを話し合いました。この物語、昔から2年生の教材として掲載されています。お家の方も、昔、学習したことがあるのではないでしょうか?

3年生の国語では、物語文「一つの花」の最後の場面です。ひとりぼっちで公園にいるちいちゃんにについて話し合い、最後にこの物語で作者が伝えたかった事について話し合っていました。ちいちゃんのこと、世界が変わったこと、昔の戦争を伝えたい、平和になったこと、今の良さを伝えたいなど様々な意見が出ていました。この物語も昔から教科書に掲載されているので、ご存じの方も多いと思います。

10月22日(水)

昨日は1・2年生合同の生活科見学があり、多摩動物公園に行って来ました。

2年生と1年生で5~6人のグループを編成し、2年生がリードして1年生と一緒に動物を観察しながらゴールする、というものです。

2年生は去年1年生だったときの経験を生かして、丁寧に1年生を案内していたと思います。1年生は2年生の話をしっかり聞き、安全ににゴールできました。

はやし広場でのお弁当タイムでは、みなさん色とりどりのお弁当を満面の笑顔で食べていました。今回は、食べられる分のおやつを持って来て良いことになっていました。これも子供達の大きな楽しみとなっていました。

10月21日(火)

昨日、来年度の新一年生を対象にした、就学時健診が行われ、子供たちがお家の方と一緒に来校しました。

初めて小学校の校舎に入る子も多く、わくわくとどきどきの入り混じった顔つきでお家の方と一緒に校内を歩いていました。

10月20日(月)

今日は、雨が時々降ったりやんだりと、ぐずついた天気です。でも、子供たちは、その中で、元気に授業に参加しています。

1年生は、ドレミファソの音を使って簡単な作曲をしていました。

「ドレミ」「ドソミ」や「レミファ」「ミファソ」などの音の並びを考えて黒板に示し、実際に鍵盤ハーモニカで演奏して、みんなに聞いてもらいます。

音の並びの変化が楽しめて、ちょっと作曲家気分になれる楽しい時間でした。

3年生は「パワーアップキノコ」が出来上がってきました。終わった子はトロフィーづくりです。紙コップに紙粘土を貼り付け、トロフィーの形に仕上げます。今日は、まだ、作り始めのようで、これからどのような形になっていくのかが楽しみです。

5年生では、「ニュースはどのように選ばれているか」をみんなで、話し合っていました。

始めに、今日のニュースを出し合い、どの順番に出せばいいかを話し合い、どのようにニュースが選ばれているかを考えていきました。これからの情報社会、大事な学習です。

6年生は12月の連合音楽会に向かっての練習が始まっています。合奏曲は「レイダース」

これから、学芸会の練習も始まりますが、それと並行しての練習となります。本番はどのように仕上がるでしょうか?

2年生は、かけ算の考え方を図に表していました。

これから2年生算数の最大の学習、九九の暗記も始まりますが、その前に、かけ算の意味をよく知っていくことが重要です。

10月16日(木)

今週になって、ぐっと気温も下がってきました。数週前までの暑さがうそのようです。

でも、学習に集中するのにはよい季節になってきました。

今日は、5年生のクラスで、薬物乱用防止教室の授業が行われました。

子供たちは、始めるとやめられなくなるという事実を聞いて、驚ている子もいました。

世の中に色々な情報があふれ、いろいろな人が接触してくる今の時代、大事な授業です。

この授業、毎年、5・6年生のクラスで行われています。

1年生は、リトルホースとのふれあいの授業でした。

リトルホースの頭をなでたり、

一緒に校庭を散歩したりしました。

動物とふれあいながら、生き物の鼓動を感じ、生きることの喜びを肌で感じる、温かい時間でした。

10月15日(水)

運動会が終わり、子供達は疲れているかと思いきや、雨が上がった校庭からは、元気に遊ぶ声が響いています。

今週は3登校日となります。今週の金曜日は運動会の振替休業日となります。

さて、写真の花壇ですが、南平小の正門奥にあるものです。お花が写っています。

これは、運動会に合わせて、地域の皆さまが植えてくださった花々なのです。

いつも南平小のことを応援してくださり、ありがたいです。

また、草むしりなどの校庭整備も行ってくださいました。

南平小学校には、学校のことを支えてくださる保護者の皆様、地域の皆様がたくさんいます。

保護者の皆様には、運動会に向けて、いろんな持ち物を用意し、子供たちを学校に送り出してくださり、ありがとうございました。

皆様の支えのもとに、運動会が実施できたことに、改めて感謝申し上げます。

10月14日(火)

運動会も終わり、今日からまた、日常の学校生活が始まります。

下の写真は、6年生。運動会開けての初日ですが、もう、しっかりと学習に取り組んでいます。

これは、算数の立体の体積を求める授業。

これまで学習してきた角柱の体積を求める学習の応用として、手前の図形を底に、奥行きを高さと見立て、この図形の場合でも底面積×高さの計算で体積が計算できるかを考えていく学習です。クロームブックを使い図形を回転させて、どこを底面どこを高さと考えればいいのかを検討していました。

この図形の場合、今までは2つの直方体に分割して、計算していたので、その結果と比較して同じかどうかを確かめました。

高学年になると頭の中で立体を想像したり、今までの学習を応用して、新しい考えと結びつけるという学習も増えてきます。

10月12日(日)

昨日は、雨で中止になった運動会ですが、今日は、無事に天気も回復し、実施することができました。

開会式は金管バンドのファンファーレからか始まりました。

1年生の始めの言葉は元気いっぱいでした。

選手宣誓もとても堂々とした宣誓でした。

開会式の後は、応援合戦

最初の学年種目は、4年生の徒競走からです。

5・6年の全員リレーは、くじを引いで出た課題で、5回ジャンプ、先生とのじゃんけん「あっち向いてホイ」、縄跳び、ラケットでのボール運び、両足跳びなど、いろいろな課題を行いながら進めるリレーです。どのチームが勝つか全くわかりません。

3年生の徒競走

5・6年生と徒競走が続きます。

1年生の徒競走

2年生の徒競走

中学年のリレー

高学年のリレーは接戦の場面もあり、白熱しました。

閉会式の結果発表で、白組の優勝が決まった途端、白組からは大歓声。

子供たちに多くの思い出を残した運動会、

赤白共に、来年の運動会目指して、また頑張ってほしいものです。

運動会終了後は、多くの保護者の皆様に片づけを協力していただきました。ありがとうございます。

10月10日(金)

いよいよ明日は運動会。今日は各学年ともリハーサルです。表現など、本番通りに進めてみます。

2時間目は、1・2年生。

Mrs. GREEN APPLEnの「StaRt」に合わせて、児童席前から入場します。

踊りが始まります。

「ライラック」の曲に変わります。

列の前後を入れ替えて…

クラス毎に円になって…

全体で大きな円になって…

「Carring Happiness」に合わせて退場…

3時間目は、3・4年生です。

「正調ソーラン」と共に入場して、

構え!

「南中ソーラン」が始まります。

「Street of the Soran」が始まります。

最後にみんなが集まって、全体で決めポーズ…

曲が終わった…と思ったら…

今回中心に指導してくださった野村先生を取り囲み、子供たちの感謝の気持ちを込めたもうひと踊りが…

最後に、感謝のトンネル。

心温まる一場面でした。

4時間目は、高学年のリハーサル。

校庭に配置につくと…6年生の第一声から…

そこから隊形を移動して、あたらな配置…

始まります…立ち姿が奇麗です。

風車の隊形でウェーブ…

また、隊形を変化させて…

また、隊形を変化させ、新に風車の隊形…

今回は外側と内側が逆に回る風車も…

そして、ウェーブ…

ここから、一人技です。

そして、大技へ

最後の挨拶と退場…

子供たちのこの元気さで、明日の天気ももってくれることを願っています。

10月9日(木)

運動会の本番も、いよいよ明後日になりました。

今日の1・2時間目は、3、4年生の練習です。いよいよ、練習も終盤。最後の仕上げに近づいています。

今年の3、4年生のソーラン節は、

正調ソーラン(いわゆる、本来のソーラン節)、南中ソーラン、ストリート オブ ソーランの3曲です。

入場

4年生

正調ソーラン→投網を手繰って!

南中ソーラン→構え

どっこいしょ

3年生

フィナーレ

10月8日(水)

数日前の予報では、台風の影響で今週の天気は雨が続くことになっていました。

そこで学校では、全校練習の予定を急遽繰り上げたり、学年の練習では進め方をアレンジしたりして、何とか本番に子供達の実力が発揮できるよう取組んできました。

ところが天気は写真のような青空。これがしばらく続く予報に変わってきました。嬉しいです。

今朝は今日に繰り上げられた全校練習が行われました。子供達も楽しみにしていた全校競技「大玉送り」の試し試合をすることができました。

大きくてまん丸の紅白玉に触るだけでも嬉しい子供達。でも大玉送りは優勝準優勝を決める勝負の一戦でもあります。

今日の練習では白組の方がはやくゴールしました。

さて、本番はどうなるのでしょうか。

10月7日(火)

最近、朝晩は涼しくなってきました。昨日の昼間は、汗ばむこともありましたが、今日は、昼間も暑くはならないようです。今年もやっと秋が訪れました。

校庭西側にある、すずかけ広場の田んぼも稲がたわわに実り、今日は、稲刈りです。

4年生の子供たちが田植えをしてから5か月、地域の方々のご協力で、今年も無事に収穫にたどりつきました。

始めに稲刈りの説明です。①稲の刈り取り方、②刈り取った稲の束ね方、縛り方を教わります。

いよいよ、稲刈りが始まります。

田んぼに長靴がはまってしまって、抜けなくなってしまった子も…

でも、皆一生懸命に、稲刈りをしていました。

機械での刈り取りも見せてもらいました。

後に精米したお米は、毎年給食に出ています。お米になるのが楽しみですね。

10月6日(月)

運動会の日が近づいてきました。今週はいよいよ最後の仕上げの週、各学年ともに練習にも力が入っているところです。

ところが、今週になって、天候が怪しくなってきました。台風も発生しています。今朝の天気予報では、明日以降、雨マークが毎日のようにつています。

そこで今朝は、予定を変更して、木曜の朝に予定していた全校種目の大玉送りの練習を行いました。

大玉送りの場所に移動します。

配置につきました。

まだ大玉を膨らませていないので、大玉を使っての練習はできませんでした。

そのため、木曜日に練習ができない場合、大玉を直接使うのはもう当日です。さあ、大玉送り、赤白どちらが勝つでしょう?

10月3日(金)

運動会の練習と並行して、会場や用具の準備も進んでいます。

今朝は、全校で、校庭の石拾いを行いました。

1年生も頑張っています。

こんなに石が集まりました。

続々と石が集まります。

毎年、石拾いをしているのですが、石はなくなりません。

そのたびに、たくさん出てきます。

10月2日(木)

毎日、運動会の練習が行われています。今日は、全校練習を行いました。

行進です。

1年生の開会の言葉

開会宣言

優勝杯返還

選手宣誓

応援団と応援

開会式の練習があると、もうすぐ運動会だなという雰囲気が盛り上がってきます。

10月1日(水)

1年生には「学校探検」という学習があります。学校の中がどうなっていて、誰がどのような仕事をしているのかを部屋ごとに調べる学習です。2年生に案内してもらうなどの活動があり、建物だけでなく、在校生や職員ともコミュニケーションをとる「関係づくり」も経験します。

さて、写真は2年生の「町たんけん」の学習です。写真は月曜日に行った南平体育館の様子です。学校の隣にあり、建物や造りを知っている人もいたようです。しかし、そこにどのような人がいて、どのような仕事をしているのかは、話を伺うことでのみ得られる学習内容です。見かけからだけでは想像することが難しいご苦労があり、どのような工夫をしているのかなどを直接伺うことで、他の事象をそのような見方で見る力を付ける素地を養います。

9月30日(水)

今日も1・2年生の運動会練習が行われました。

校庭での練習です。実際の位置に並び、本番のように踊る練習です。

曲の途中で、クラス毎の円から、全体の大きい円へ隊形変化します。

1・2年生の元気いっぱいな楽しい踊り、本番を楽しみにしてください。

9月29日(月)

運動会の練習、今日は、1・2年生の練習が行われました。

今年の1・2年生の「表現」に使う曲は、ミセスグリーンアップルの「ライラック」と「スタート」です。

体育館で、踊りに合わせて、ポーズを作ったり、跳びはねたりします。まだまだ全体がそろうのには時間がかかりそうですが、本番の完成が楽しみです。

9月26日(金)

来月は運動会が行われますが、その次、11月には学芸会、そして6年生は連合音楽会もあります。

そこに向かっての練習が始まっています。

1年生は、鍵盤ハーモニカの練習が始まっています。初めての五本指全てを使っての練習です。

まだ、始めたばかりの鍵盤ハーモニカ、これから、どんどん上達していくことでしょう。本番の演奏が楽しみです。

6年生は、連合音楽会に向かって「レイダースマーチ」を練習していました。

小学校生活最後の音楽会。本番に向かって頑張っています。

9月25日(木)

一昨日は、56年の運動会練習を紹介しましたが、今日は、34年の練習です。演技は「ソーラン節」です。

今年は、いつも踊っている「南中ソーラン」の前に、本当のソーラン節も踊ります。

これから、何回も踊りこんでいき、本番には更に素晴らしい踊りになっていることでしょう。

6年生は、家庭科室で、ミシンの使い方を学習していました。

初めてのミシンの学習、一人一人が、個別に縫い方の練習をします。

今日は、学校ボランティアのお母さん方の協力もありました。ミシンは糸の通し方など細かい作業もあるので、ボランティアの方がいることは、とてもありがたいものです。

9月24日(水)

体育館の前に大きなトラックが資材を運び込んでいます。

これは体育館のエアコン設置工事を行うために、体育館室内外に足場やフェンスを組むためのものです。

今年の夏も暑さが厳しく、安全に授業をすすめるために、様々な工夫をしてきました。

エアコンを設置することで、暑さ対策は大きく前進することが期待できます。

完成は2月となる予定です。

9月22日(月)

昨日で世界陸上も終わり、まだ会場での興奮が冷めやらぬところですが、本校では、10月11日(土)の運動会に向かって、先週から、練習が本格的に始まりました。

今日の1、2時間目は、5・6年生が表現の練習を校庭で行っていました。

今年度のテーマは「魅せる~僕らの今、そして未来」。

今日で練習も3回目、初の校庭での練習です。始めの一人技の練習が中心です。

飛行機、ブリッジ、V字バランス、肩倒立、十字バランス、みな、きれいにそろっていますね。この後、どのような展開が待っているのでしょうか?3週後の本番が楽しみです。

9月19日(金)

朝、図書委員会の発表がありました。

全校が体育館に集まり、図書委員会の子供たちの話を聞きます。

最初は図書室の使い方です。

そして、おすすめの本の紹介がありました。

9月18日(木)

1,2時間目、3年生は学区域内の梨園の見学に行ってきました。

農家の方から、梨づくり方法、工夫や苦労を聞き、一生懸命メモを取っていました。

9月17日(水)

先週は平日にもかかわらず、学校公開にたくさんの保護者の皆様にお越しいただきました。ありがとうございました。

日頃の学校の様子を見ていただくため、いつも通りに始めた1時間目でしたが、教室はどこもたいへん静かでした。

保護者の皆様が来てくださることが、緊張感になっているのでしょうか。

しかし時間が経つに連れ、徐々にいつもどおりの様子となっていきました。

教室によっては、保護者参加型の授業もあったようです。

次回の学校公開は、2月13日(金)14日(土)となっております。

9月16日(火)

1、2時間目、1年生は、バッタ・トンボとりをしました。お手伝いしてくださるのは、市内の「どんぐりクラブ」の方々。場所は、校舎西側の「すずかけ広場}田んぼのあるところです。最初に集合した時には子供たちの頭の上に止まるほど多くいたバッタ・トンボでしたが、子供たちが動き出すと、あっという間にバッタは隠れてしまいます。トンボは子供たちの上を飛び回っています。でも、その中でもしっかりと捕まえている子がたくさんいました。

最後に、どんぐりクラブの方々から、トンボ、バッタの名前を教えていただきました。