学校日記

国語(4年生)

「熊」と「沖」の新出漢字を練習しました。「熊」の字では、止めやはねに気を付けて、正しく書きました。

理科(3年生)

ゴムの長さを伸ばした時の進む距離を予想し、理由も一緒にノートに書きました。結果はどうだったでしょうか。

図工(2年生)

2色の絵の具を選び縞模様を描いて、ボーダーTシャツを作りました。廊下にこぼした水をきちんと拭いています。

体育(1年生)

走る運動遊びを行いました。リングのバトンをもって走り、コーンを上手に回ってから次の人にパスしました。

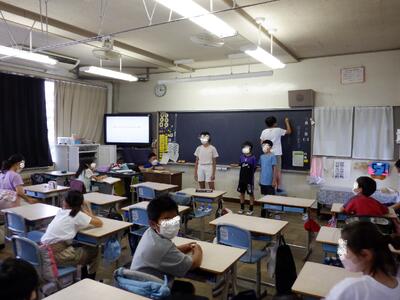

七夕集会

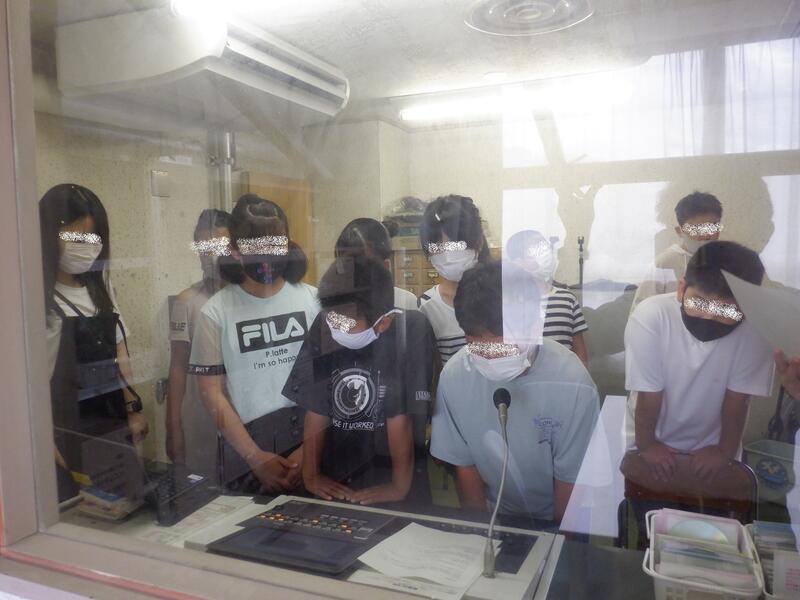

集会委員が放送室からMeetで七夕〇✖クイズを配信しました。各教室から正解を喜ぶ声が聞こえてきました。

図工(6年生)

「未来のわたし」がテーマです。紙粘土と針金を使って形を作り、色を塗って仕上げます。バスケット選手の躍動感のある作品が完成しました。

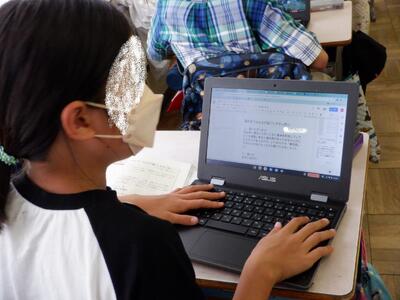

国語(5年生)

「みんなが住みやすい町にするために」というテーマで意見文を書きます。優先席などについてクロムブックで調べています。

算数(4年生)

3.64-2.76 など、小数のひき算の計算を学習しました。その後はプリントを使ってたくさんの問題を解きました。

国語(3年生)

「死」「都」の新出漢字の練習をしました。また、「合(ゴウ)」を使った熟語(合格、集合、合成等)を集めました。

水遊び(2年生)

水遊びでは、水慣れやもぐりっこなどをして遊びました。最後は、けのびをして浮く練習もしました。

生活科(1年生)

アサガオの観察をして、カードに記録しています。紫色のきれいな花がたくさん咲いています。

委員会活動(体育・整美・代表)

体育委員会です。体育館のボールの空気入れや体育倉庫の掃除、教室のボールチェックなどを行いました。全校児童が楽しく遊べるように、陰で一生懸命に活動しています。

美化委員会です。「自分の持ち物に名前を書きましょう」「落とし物を見たら拾おう」「上履きはきちんとはこう」など、一人一人が校内掲示用のポスターを作りました。

最後は代表委員会です。南平小をよくする取組について話し合いました。廊下を走る人がいるので、廊下歩行の意識を高めるためのPR動画を作ることに決定しました。

集会活動(給食・環境美化・図書)

給食委員会です。当番活動(給食の成分表の掲示等)の振り返りを行いました。次に、校内や教室内に掲示する8・9月の給食目標のポスターを作成しました。

環境美化委員会です。学校でできるエコプロの取組について話し合いました。各クラスに巻き芯回収ボックスを置いて、リサイクルを呼び掛けることに決定しました。

図書委員会です。一人一人がおすすめの本のポスターを作りました。完成した人から、校舎内に掲示しました。挿絵を入れる等、見た人が読みたくなるように工夫していました。

委員会活動(集会・放送・保健)

集会委員会です。この次に行う集会(Meetによる七夕の〇✖クイズ)の企画を話し合っています。問題を考えたり、スライドの画面を作成したりしています。

放送委員会です。これまでの振り返りを行っています。「早めに来て練習する。」「5年生の機械操作が上手くなった。」などの感想が出ました。

保健委員会です。当番活動(トイレットペーパーや石鹸の補充)の反省をしました。掲示用のポスターを作成するために、クロムブックを使って調べています。

体育(6年)

本日、ようやく6年生がプールに入ることができました。

さすが6年生!プールサイドの端から端まで気持ちよさそうに泳ぐ姿が見られました。

予告なしの避難訓練

本日は予告なしの避難訓練を行いました。

サイレンの音と同時に私語なく自分の身を守る行動がとれていました。

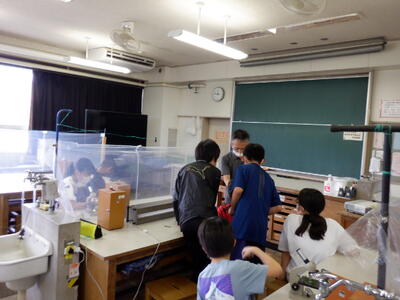

理科(6年生)

「水は葉のどこから水蒸気として出ていくのか」を実験で調べました。子供たちは、顕微鏡で葉の裏側を調べるために、薄い皮を苦労しながら剥がしていました。

体育(5年生)

天候に恵まれ、水泳を行うことができました。今日は検定日だったので、たくさんの子がチャレンジしていました。周囲の声援を受けて、精一杯頑張りました。

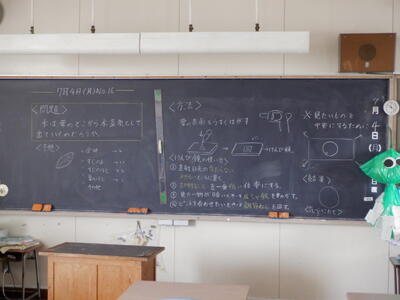

理科(4年生)

星の明るさや色について、学習しています。今週の木曜日は、七夕です。夜空に夏の大三角形を見付けて、織姫と彦星の話を思い浮かべられるといいですね。

算数(3年生)

「23枚の色紙を6人で分けたとき、一人に何枚ずつ分けられて何枚あまるか。」という問題に取り組みました。あまりが出てくるので、難しくなります。

算数(2年生)

1㎗より少ないかさの表し方を学習しました。端数を表す単位として「㎖」を習いました。これで、正確にかさをはかって表すことができそうです。

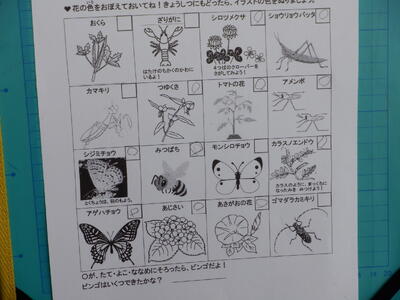

生活科(1年)

校庭で夏探しをしました。ビンゴカードをもって、虫や花などを見付けています。四葉のクローバーを見付けた子もいました。何かいいことが起きるかもしれませんね。

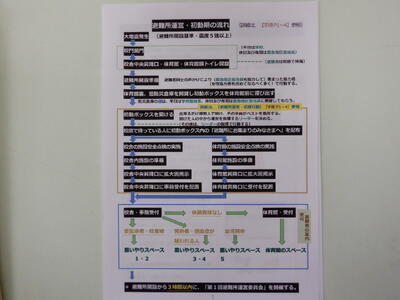

南平地区交流会

7月2日(土)、避難所運営マニュアルに沿って、初動期のシミュレーションが行われました。

参加者は、各自治会長・防災担当者、日野消防署員、社会福祉協議会、市役所防災安全課長・地域協働課長、南平地区防災会の皆様です。

日野消防署員から基調講演があり、地域の共助活動の在り方についてお話がありました。

防災会の方々が検討を重ね完成させた避難所運営マニュアル(写真は初動期部分の1ページ)です。

リーダー(今回は防災担当)が中心となって、役割分担の指示を出します。

中央昇降口に受付が設置されました。避難者への指示・誘導などを確認しています。

シミュレーションした後、意見交換を行い、白熱した議論が展開されました。

参加された皆様、本日は誠にありがとうございました。

社会(6年生)

「大化の改新」の学習をしています。モニターの家系図をもとに、天皇継承の仕組みを理解し、資料の木簡をもとに、当時の生活の様子を想像しました。

算数(5年生)

台形、ひし形、長方形、正方形など、いろいろな四角形に対角線を引き、2つの三角形に分けました。そして、その2つの三角形が合同かどうかを調べました。

音楽(4年生)

4文字の言葉でリズムアンサンブルつくりに挑戦しました。モニターに合わせてリズムを確認した後、グループに分かれてオリジナルのアンサンブルをつくりました。

体育(3年生)

天候もよく、プール日和でした。全体で水慣れやけのびの練習をした後は、課題別コースに分かれて泳ぎました。途中で2回、給水タイムをとりました。

国語(2年生)

「通」と「万」の漢字を練習しました。教師が「通の付く知っている漢字はありますか。」と質問すると、子供たちから「通学です。」と、元気な答えが返ってきました。

国語(1年生)

「大きなかぶ」の学習をしています。「おじいさんが、おばあさんをひっぱって…。」だんだん人が増えていく面白さが伝わるように音読しました。

生活科(1年生)

来週の7月7日は、七夕です。子供たちは「〇〇になれますように。」など、自分の願い事を短冊に書いて、笹竹に取り付けました。願い事が叶うといいですね。

国語(4年生)

「一つの花」(物語)の学習をしています。戦争の時代に生きる小さな女の子「ゆみ子」の気持ちを想像しながら読み進めています。

図工(5年生)

「シールローラー版画」に取り組んでいます。自分で作った型紙を置いて、色付きのローラーを掛けながら作品を仕上げていました。右の写真は、教師の見本作品です。

英語(6年生)

正月、節分、ひな祭りなど、日本の文化や行事の名前を覚えました。「November(11月)?」とALTが尋ねると、「Culture Day(文化の日).」と子供たちが答えていました。

セーフティ教室(高学年)

体育館が暑さ指数の危険水準に達したため、急遽、Google Meet で行うことになりました。SNSには、なりすましや情報漏洩など、様々な危険が潜んでいることを学びました。

セーフティ教室(3・4年)

eネットの方を講師として、セーフティ教室を行いました。SNSによるトラブルの例や被害にあわないための具体的な対処方法などを教えていただきました。

書写(3年)

「土」を書きました。今日のポイントは、縦画の筆の運び方でした。「トン」「スー」「トン」のリズムで書きました。書き終わった作品は、すぐに廊下に掲示されました。

水遊び(2年)

2回目の水遊びでした。水中にもぐって、カラフルなリングの宝を探し、男子対女子で数を競いました。最後の整理運動まで集中して取り組みました。

生活科(1年)

ザリガニの絵を見て、観察カードに記録しました。ハサミの部分は切り込みを大きくし、体全体を赤色でしっかりと塗りました。

図書(6年)

土曜日に日光移動教室から戻った6年生。シーンと静まり返った図書室の中で、黙々と本を読んでいました。写真(中央)で真ん中に立っている方は、図書協力員の方です。

算数(5年生)

形も大きさも同じ図形について調べました。形も大きさも同じで、ひっくり返してもピッタリ重ね合わせることのできる2つの図形を「合同」ということを学びました。

理科(4年生)

本時のめあては「どじこめられた水はおされると体積はどうなるだろう」でした。予想では、小さくなるが9名、変わらないが23名でした。さて、結果はどうなったでしょうか。

社会(3年生)

お店の仕事の工夫について、話し合いました。そして、お客さんにたくさん来てもらうための工夫を見付けました。教室には近隣のお店に行った回数が分かるシールの表が掲示されています。

生活科(2年生)

一人一人が育てているミニトマトの観察をしました。クロムブックで撮影し、教室に戻ってから観察カードに記録します。少し枯れかかっていた葉もあったので、水をたっぷりあげました。

音楽(1年生)

「ぶん ぶん ぶん」の曲を「タン・タン・タ・タ」のリズムに合うように、手拍子やカスタネットを使って練習しました。最後はタンブリンも入って、にぎやかやで楽しい演奏になりました。

移動教室3日目

全員元気で3日目を迎えました。

湯の湖畔で、朝陽を浴びながら朝の集いを行いました。

龍頭の滝の見学です。湯滝、華厳の滝と併せて3つの滝を間近で見ました。

足尾銅山です。トロッコで採掘現場に行って、年代毎の様子を見学しました。

富弘美術館です。30周年記念でプロのフルート演奏を聴くことができました。

草木ドラブインでおにぎり弁当の昼食です。

熱中症対策として、体育館で帰校式を行いました。たくさんの保護者にお迎えをいただき、ありがとうございました。

6 年生は、3日間の移動教室を通して、大きく成長しました。この移動教室で学んだことを活かして、これからも南平小学校の最高学年として大いに力を発揮してほしいと期待しています。

日光移動教室2日目

ハイキングの出発地点の湯滝です。間近で見るとすごい迫力でした。

ゴール地点の赤沼です。約2時間半、子供たちは頑張って歩きました。

光徳牧場でカレーを食べました。ほとんどの人がお替わりをしていました。

三本松で学年集合写真を撮り、お土産を買いました。男体山が見事です。

中禅寺湖の遊覧船に乗りました。デッキからの眺めは最高でした。

華厳の滝のスケールに圧倒されました。ここでもクラス写真を撮りました。

日光移動教室1日目

出発式にはたくさんの保護者にお見送りをいただき、ありがとうございました。

磐梯日光店で昼食をとりました。子供たちはお椀の大きさにビックリしていました。

小雨がパラつく中、日光東照宮を見学しました。三猿、眠り猫、鳴龍など、ガイドさんの話を聞くことでより深く理解することができました。

華厳の滝の見学は明日にして、源泉の散策をしました。硫黄臭に動じないたくましい子供たちでした。

予定通りに奥日光高原ホテルに到着し、雨もあがったので、駐車場で開校式を行いました。

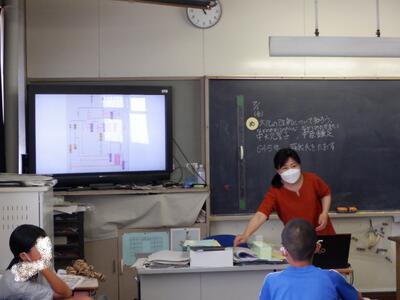

校内研究会(教員研修)

GIGAスクール構想の実現に向けて、教員研修会を行いました。講師の先生からは、グーグルスライドを使ったワークショップやクロムブックを使った実践例の紹介などをしていただきました。今日の研修をもとに、ICTを効果的に活用した研究授業を年に4回実施します。

水遊び(1年)

小学校で初めての水遊びがありました。プール開きでは、3名の代表児童が抱負を発表しました。バディを確認した後、プールに入りました。水慣れをした後、水中じゃんけんや宝拾いなどをして、水遊びを楽しみました。

水泳指導(4年)

午後からは、気温30℃、水温27℃の最高のプール日和となりました。コロナ対策として、プールの横を全員が同じ方向に、けのびやバタ足、クロールで泳ぎました。5年生と同じく、給水タイムをしっかりとって、熱中症対策を行いながら練習しました。