学校日記

稲の種まき

5月16日(月)、田んぼの先生、平さんをはじめ、地域の方々のご協力で稲の種まきをを行いました。

種籾を土の入った育苗箱に蒔きました。

日常、私たちが食しているお米がこのような過程を経て食卓に届くことを知ることができ、

お米の大切さを学ぶことができます。

八ヶ岳移動教室 5年

5月16日(月)、5年生が八ヶ岳移動教室へ出発しました。

まだコロナ禍ではありますが予定通り出発できたことにとても嬉しく思います。

朝早くから保護者の方達にお見送りいただきありがとうございました。

応急救護講習

いざという時、人命を守るための知識や技術を身に付けることが必要です。

放課後、消防署の方にご指導いただき、教職員が応急救護講習を受けました。

ツバメの教室 3年

私たちが住んでいる街でよく見かけるツバメ。

雨に濡れない場所に巣を作り、大きな口を開けてヒナがエサをもらう場面を見たことがあるかもしれません。

5月13日(金)に、ツバメの卵から巣立つまでをツバメ博士の先生方よりツバメの生態について映像を見ながら詳しく教えて頂きました。

租税教室 6年生

本日は税理士の先生から租税についての授業をして頂きました。

『公平・平等って何だろう?』

私たちの暮らしの中で大切な税金のしくみや、所得、生活費などの言葉も知ることができました。

感想では『とても楽しい授業だった!』『お金についてしくみが分かった!』と、とても分かりやすく

楽しく授業をしていただいたことで子供たちが興味を持って学ぶことができました。

ご指導いただいた税理士の先生方、ありがとうございました。

アタッシュケースから一億円分の札束(お札に似せた紙の束)を見せていただきました。

子供たちの「すごい!」という驚く声とはしゃぐ様子が見られました。

一億円のお札のかたまりは約10㎏あるそうです。

交通安全教室 低学年

日野警察署の方達に横断歩道の安全な渡り方についてご指導いただきました。

アニメーションによる分かりやすい映像で、子供たちの真剣なまなざしが見られました。

信号のある横断歩道や、信号のない横断歩道、気をつけることはたくさんあります。

交通ルールを守り事故がないように気をつけて横断しましょう。

離任式

昨年度までお世話になった先生方の離任式が行われました。

約1ヵ月ぶりの再会に子供たちの喜ぶ笑顔がいたる所で見られ、先生方も南平小を懐かしく感じるとともに、元気な子供たちに会うことが出来て嬉しそうな様子でした。

代表児童より先生との思い出が詰まった作文が読まれ、花束の贈呈がありました。

先生方からも南平小学校での様々な思い出や子供たちの未来に向けて励ましのお言葉がありました。

中休み

今日は少し肌寒い天気でしたが、中休みは校庭で元気に遊ぶ姿が見られました。

1年生は担任の先生やお兄さん、お姉さんと一緒に遊んだり、

ブランコに乗ったり、ジャングルジムに登ったり、楽しそうに過ごす姿も見られました。

1年生はじめての給食

今日は入学してはじめての給食でした。

メニューは大人気のカレーです。

給食当番の子供たちははじめてとは思えないほど上手にできました。

「いただきます!」

黙食ですがおいしい笑顔が見られました。

今年度初めての避難訓練

2時間目の途中で避難訓練の放送が入りました。

南平小学校の避難訓練では「災害時、いつも近くに大人がいるとは限らない」ということを想定し

「自分の命は自分で守る」ことを柱にしています。

いざという時に自分で自分の身を守る行動がとれるように避難訓練を実施しています。

本日は今年度初めての避難訓練を行いました。

放送直後の2年生の教室です。

私語なく机の下にすぐに入り身を守る行動をとっていました。

「お・か・し・も」を守り避難しました。

校長先生より、命を守るために真剣に避難訓練をすることについて

お話がありました。

また『お・か・し・も』について再確認をしました。

お・・おさない

か・・かけない

し・・しゃべらない

も・・もどらない

第49回 入学式 ご入学おめでとうございます。

本日、82名のかわいい1年生を迎え、入学式を挙行いたしました。

新年度を迎えました。

令和4年度が始まりました。

快晴の空のもと、桜満開の校庭で始業式を行いました。

一年間ありがとうございました

本日の卒業式をもちまして令和3年度の教育活動を終えました。

今なお続く新型コロナウィルス感染症の対応で

学校に限らず、家庭も、地域も計画通りに運ばないことも多かったと思います。

それでも「今できること」を考え、新しい取り組みが生まれたことも確かです。

次年度も、児童・教職員・保護者や地域の皆様が「かつやく」できる教育活動を進めてまいります。

一年間のご支援ありがとうございました。

修了式

3月24日は修了式でした。

感染防止対策として、今年度も校長室からオンライン配信としました。

修了式では、例年1年生が児童代表の言葉を述べます。

今年度の1年生も代表のお友達が

「1年間で頑張ったこと」や「2年生になって頑張りたいこと」を発表しました。

堂々とした態度に、校内からたくさんの拍手が届きました。

ちょうどこの日、七生中育成会・学校ボランティアの方々が

校庭の花壇を丹精込めて整えてくださいました。いつもありがとうございます。

下校をする子供たちを、かわいらしい花々が見送っているようでした。

傘立てがリニューアルされました

これはPTAから寄付をしていただいた児童用傘立てです。

これまで傘立ては、傘を立てて入れようとしても、

傾いた傘が横に飛び出してしまう仕様となっていました。

そのままでは非常時における避難の妨げになってしまうことから

なんとかできないかと考えていたところでした。

また、これまで使用していた固定型の傘立ても

傘が横に飛び出さないような改良を加えました。

この修繕に関する費用もPTAからご支援をいただきました。

PTAの皆様からは「子供たちの安全のために」という点を考慮していただきました。

これでまたひとつ、安心して生活ができる環境が整いました。

本当にありがとうございました。大切に使わせていただきます。

春はすぐそこ

手にした桜の花を大事そうにして3年生の女の子が校長室にやってきました。

校庭で見つけたそうです。

少し前までは雪が降っていたというのに、

気が付けば春の訪れを感じるようになりました。

このままでは枯れてしまう・・・さあどうしよう・・・。

ということで写真に撮って残すことにしました。

つい先日のお話朝会で

「いつも当たり前だと思っていると見えないものがあります」

「みなさん大切なもの見逃していないですか」というお話をしたところです。

この子供たちは「春の訪れ」を見逃さなかったようです。

こういう感性を大切にしたいと改めて思いました。

スポーツ交流会

令和3年度も、本日を入れてあと9日(1~4年生は8日)になってしまいました。

本当に3学期はあっという間に過ぎてしまう感じがします。

今日は6年生が卒業前のイベントとしてスポーツ交流会を行いました。

これも1つの思い出になるとよいと思います。

実行委員のみなさん 企画・運営ありがとうございました。

2年生の思い出

2年生児童が担任の先生と一緒に校長室にやってきました。

その児童は粘土で作った人形を持っていました。

どうやら図工の時間の粘土づくりで「2年生の思い出」を表現したとのこと。

さて、どんな場面だと思いますか。

実は、本校で取り組んでいるかけ算九九名人の取組を表現してくれたのです。

2年生は学校や家庭でたくさん練習をし、担任の先生のお墨付きをもらった後、

最終ボス(ラスボス)に挑戦するために校長室にやってきます。

この作品は、そんな校長室の一コマを再現したものでした。

ふんぞりかえっている校長人形と、

九九名人に挑戦しようとする2年生の様子がうまく表現されています。

思い出というと、運動会や学習発表会をイメージする児童は多いと思いますが

九九も立派な思い出になるんだなと、改めて子供の表現力に感心しました。

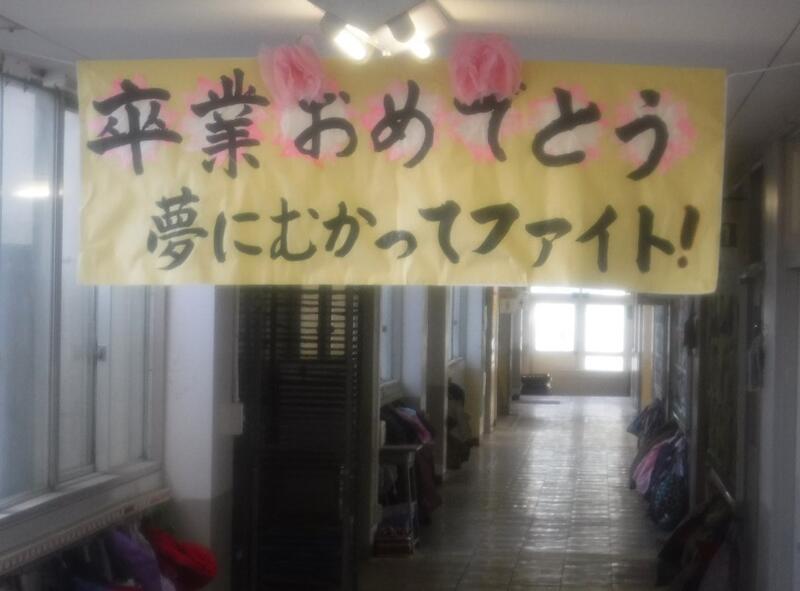

卒業生に向けての横断幕

1階の廊下(ひのっちルーム前)にこのような横断幕が掲げられました。

これは、いつも子供たちのことをあたたかく見守ってくださるひのっちパートナーさんの力作です。

本当にありがとうございます。

パートナーさんの中には、今の6年生が入学したころからお世話になっている方もいます。

たくましくなった6年生を見つめながら「とっても立派になりましたね」と、微笑まれています。

このようなあたたかい眼差しによって、子供たちが支えられていることを改めて感じます。

久しぶりのクラブ活動

新型コロナウィルスの影響により、様々な教育活動が制限されています。

クラブ活動に関して、本来であれば現3年生が各クラブの見学や体験ができますが、

今年度は動画による紹介になりました。

本日は各クラブの6年生が、どのようにクラブの魅力を伝えられるかを話し合い、

原稿を作成し、実際に活動している姿を撮影しました。

6年生たちの活躍により、3年生のクラブ活動への期待が高まっていきます。

★サイエンスクラブでは風船ホバークラフトを作成しました。