学校日記

体育(3年生)

天候もよく、プール日和でした。全体で水慣れやけのびの練習をした後は、課題別コースに分かれて泳ぎました。途中で2回、給水タイムをとりました。

国語(2年生)

「通」と「万」の漢字を練習しました。教師が「通の付く知っている漢字はありますか。」と質問すると、子供たちから「通学です。」と、元気な答えが返ってきました。

国語(1年生)

「大きなかぶ」の学習をしています。「おじいさんが、おばあさんをひっぱって…。」だんだん人が増えていく面白さが伝わるように音読しました。

生活科(1年生)

来週の7月7日は、七夕です。子供たちは「〇〇になれますように。」など、自分の願い事を短冊に書いて、笹竹に取り付けました。願い事が叶うといいですね。

国語(4年生)

「一つの花」(物語)の学習をしています。戦争の時代に生きる小さな女の子「ゆみ子」の気持ちを想像しながら読み進めています。

図工(5年生)

「シールローラー版画」に取り組んでいます。自分で作った型紙を置いて、色付きのローラーを掛けながら作品を仕上げていました。右の写真は、教師の見本作品です。

英語(6年生)

正月、節分、ひな祭りなど、日本の文化や行事の名前を覚えました。「November(11月)?」とALTが尋ねると、「Culture Day(文化の日).」と子供たちが答えていました。

セーフティ教室(高学年)

体育館が暑さ指数の危険水準に達したため、急遽、Google Meet で行うことになりました。SNSには、なりすましや情報漏洩など、様々な危険が潜んでいることを学びました。

セーフティ教室(3・4年)

eネットの方を講師として、セーフティ教室を行いました。SNSによるトラブルの例や被害にあわないための具体的な対処方法などを教えていただきました。

書写(3年)

「土」を書きました。今日のポイントは、縦画の筆の運び方でした。「トン」「スー」「トン」のリズムで書きました。書き終わった作品は、すぐに廊下に掲示されました。

水遊び(2年)

2回目の水遊びでした。水中にもぐって、カラフルなリングの宝を探し、男子対女子で数を競いました。最後の整理運動まで集中して取り組みました。

生活科(1年)

ザリガニの絵を見て、観察カードに記録しました。ハサミの部分は切り込みを大きくし、体全体を赤色でしっかりと塗りました。

図書(6年)

土曜日に日光移動教室から戻った6年生。シーンと静まり返った図書室の中で、黙々と本を読んでいました。写真(中央)で真ん中に立っている方は、図書協力員の方です。

算数(5年生)

形も大きさも同じ図形について調べました。形も大きさも同じで、ひっくり返してもピッタリ重ね合わせることのできる2つの図形を「合同」ということを学びました。

理科(4年生)

本時のめあては「どじこめられた水はおされると体積はどうなるだろう」でした。予想では、小さくなるが9名、変わらないが23名でした。さて、結果はどうなったでしょうか。

社会(3年生)

お店の仕事の工夫について、話し合いました。そして、お客さんにたくさん来てもらうための工夫を見付けました。教室には近隣のお店に行った回数が分かるシールの表が掲示されています。

生活科(2年生)

一人一人が育てているミニトマトの観察をしました。クロムブックで撮影し、教室に戻ってから観察カードに記録します。少し枯れかかっていた葉もあったので、水をたっぷりあげました。

音楽(1年生)

「ぶん ぶん ぶん」の曲を「タン・タン・タ・タ」のリズムに合うように、手拍子やカスタネットを使って練習しました。最後はタンブリンも入って、にぎやかやで楽しい演奏になりました。

移動教室3日目

全員元気で3日目を迎えました。

湯の湖畔で、朝陽を浴びながら朝の集いを行いました。

龍頭の滝の見学です。湯滝、華厳の滝と併せて3つの滝を間近で見ました。

足尾銅山です。トロッコで採掘現場に行って、年代毎の様子を見学しました。

富弘美術館です。30周年記念でプロのフルート演奏を聴くことができました。

草木ドラブインでおにぎり弁当の昼食です。

熱中症対策として、体育館で帰校式を行いました。たくさんの保護者にお迎えをいただき、ありがとうございました。

6 年生は、3日間の移動教室を通して、大きく成長しました。この移動教室で学んだことを活かして、これからも南平小学校の最高学年として大いに力を発揮してほしいと期待しています。

日光移動教室2日目

ハイキングの出発地点の湯滝です。間近で見るとすごい迫力でした。

ゴール地点の赤沼です。約2時間半、子供たちは頑張って歩きました。

光徳牧場でカレーを食べました。ほとんどの人がお替わりをしていました。

三本松で学年集合写真を撮り、お土産を買いました。男体山が見事です。

中禅寺湖の遊覧船に乗りました。デッキからの眺めは最高でした。

華厳の滝のスケールに圧倒されました。ここでもクラス写真を撮りました。

日光移動教室1日目

出発式にはたくさんの保護者にお見送りをいただき、ありがとうございました。

磐梯日光店で昼食をとりました。子供たちはお椀の大きさにビックリしていました。

小雨がパラつく中、日光東照宮を見学しました。三猿、眠り猫、鳴龍など、ガイドさんの話を聞くことでより深く理解することができました。

華厳の滝の見学は明日にして、源泉の散策をしました。硫黄臭に動じないたくましい子供たちでした。

予定通りに奥日光高原ホテルに到着し、雨もあがったので、駐車場で開校式を行いました。

校内研究会(教員研修)

GIGAスクール構想の実現に向けて、教員研修会を行いました。講師の先生からは、グーグルスライドを使ったワークショップやクロムブックを使った実践例の紹介などをしていただきました。今日の研修をもとに、ICTを効果的に活用した研究授業を年に4回実施します。

水遊び(1年)

小学校で初めての水遊びがありました。プール開きでは、3名の代表児童が抱負を発表しました。バディを確認した後、プールに入りました。水慣れをした後、水中じゃんけんや宝拾いなどをして、水遊びを楽しみました。

水泳指導(4年)

午後からは、気温30℃、水温27℃の最高のプール日和となりました。コロナ対策として、プールの横を全員が同じ方向に、けのびやバタ足、クロールで泳ぎました。5年生と同じく、給水タイムをしっかりとって、熱中症対策を行いながら練習しました。

水泳指導(5年生)

今シーズン初となる水泳指導が行われました。プール開きでは、各学級の代表がめあてや抱負を発表しました。途中で暑さ対策のために、給水タイムをとりました。後半は25mの縦を使って、課題別にたくさん泳ぐことができました。

体育(5年生)

今日から水泳指導期間が始まりましたが、水温が低いため、2年生、5年生ともプールに入ることができませんでした。そのため、5年生は校庭でラケットベースを行いました。打ったり走ったり、投げたり守ったりしながら、ゲームを楽しみました。

ツバメの学習(3年生)

ツバメの観察をするために一番橋へ行きました。橋の下には、たくさんのツバメの巣がありました。ツバメの卵の殻も見付けることができました。空を見上げると、10羽を超えるツバメが悠々と飛んでいました。この後、地域のどんなところにツバメが生息しているかを調べます。

田植え(4年生)

学校農園「すずかけ広場」で、田植えを行いました。はじめは土に足をとられて苦戦していましたが、段々とコツを覚えて上手に植えることができました。地域の農家の方をはじめ、11名の方にボランティアでお越しいただきました。お暑い中、大変にありがとうございました。

校庭美化(全校)

学年ごとに場所を決めて、石拾いやゴミ拾い、草むしりなどを行いました。全校児童約500人が一斉に行ったので、バケツにたくさんの石やゴミ、ゴミ袋いっぱいの草や枝が集められました。あっという間に、校庭がきれいになりました。

図書(2年生)

図書室は南平小学校の自慢の一つです。廊下には2021年度に購入した百数十冊の本の表紙が全て掲示されています。2年生の子供たちは、室内で静かに本を読んだり借りた本を返したりしていました。廊下で本の表紙を見ながら本を選んで借りている子もいました。

引き渡し訓練

東海沖地震が発生し、警戒宣言が発令された想定で実施しました。校庭が使えず教室前での引き渡しとなったため、急遽、校舎内の人数を170人に制限させていただきましたが、保護者の皆様のご協力のお陰で、スムーズに引き渡しができました。ありがとうございました。

音楽朝会(4年生の発表)

1曲目のリコーダー演奏「きらきら星~ポップバージョン~」では、伸びやかな高音と安定感のある低音が響き合い、聞いている人を魅了しました。2曲目の「パプリカ」のボディーパーカッションでは、足踏みやひざ打ち、両手打ちなど、息の合ったパフォーマンスで鑑賞者を元気付けました。4年生のすてきな発表とともに、会場で聞いていた3年生の態度も立派でした。

外国語活動(3年生)・外国語(6年生)

3年生は、1~20までの数字の言い方を習った後、「How many ~ ?」のフレーズを使って、数を尋ねる言い方を練習しました。

6年生は、「日本の良さ見つけよう」というテーマで、様々な行事等の言い方を習いました。「こどもの日」「紅葉」「文化の日」「大晦日」等、たくさんの言葉を覚えました。

担任とALT(主に正しい発音)で役割を分担しながら、楽しく授業が進められていました。

リトルホース(1年生)

平山の牧場から2頭のリトルホース(子馬)が南平小学校にやってきました。1年生の子供たちは、そっと頭をなでたり手綱と引いて歩いたりして、リトルホースと触れ合いました。また、画用紙にリトルホースの絵を描きました。どの子の絵からもリトルホースに対する優しさが感じられました。

小中連絡協議会

本校が会場校のため、豊田小学校、七生中学校から全教員が来校しました。5時間目に、全学級とステップ教室・せせらぎ教室の授業参観を行った後、分科会・全体会を実施しました。3校の教員が連携して、七生中学校区の子供たちを育てます。

歯科検診(1~3年生)

6月2日(木)の4~6年生の歯科検診に続き、本日1~3年生の歯科検診がありました。どの学年も間隔をあけて静かに並び、自分の番になると、口を大きく開けて上手に検診を受けていました。検診結果は後日お知らせいたします。

第1回たてわり活動

6月8日(水)4時間目に、第1回たてわり活動がありました。チャイムが鳴ると、6年生が1年生のお迎えに行き、2年生から5年生も自分のグループの教室へ移動しました。初めに一人ずつ自己紹介をしました。次に、みんなで室内遊び(イス取りゲーム、爆弾ゲーム、ジェスチャーゲーム、伝言ゲーム等)をして、時間いっぱい楽しみました。6年生はグループのリーダーとして、力を発揮していました。

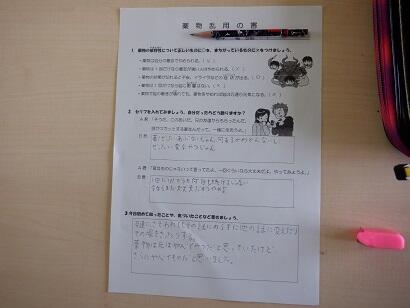

薬物乱用防止教室(6年生)

学校薬剤師を講師にお招きし、薬物乱用防止教室を行いました。前半は薬物の種類や薬物服用による人体への影響について学びました。後半はロールプレイを通して、誘いを断るスキルを身に付けていきました。

子供たちは薬物依存症の恐ろしさを知り、自分は絶対にそうならないという強い意志を固めていました。

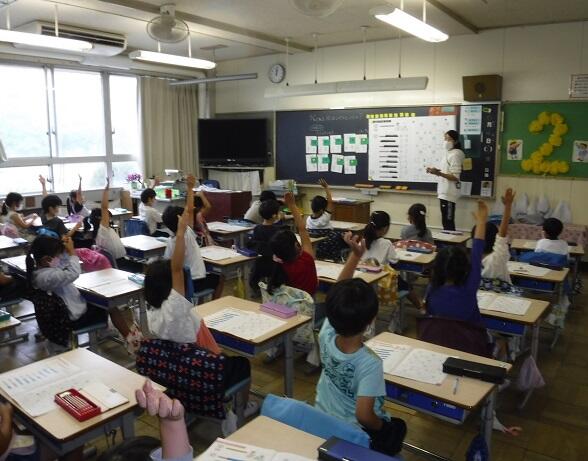

学校公開 6月4日(土)ありがとうございました

6月4日(土)、3年ぶりの学校公開が実施されました。保護者は各家庭1名、出席番号で3グループに分かれての参観となりました。子供たちはいつもより緊張気味でしたが、張り切って学習に取り組んでいました。

11:15からは3年ぶりの学校運営協議会が開催されました。多くの委員の方から、「子供たちが全体として落ち着いて学習に取り組んでいて良かったです。」との感想が寄せられました。新型コロナウィルスの感染状況を見ながらですが、今後いろいろな活動を再開していければと思います。

学校評議員や保護者の皆様をはじめ、来年度入学予定の保護者の方にもご来校いただき、誠にありがとうございました。

学校探検1年生

1年生の学校探検の様子です。

2年生のお兄さん、お姉さん達が校長室や職員室について、はきはきと上手に説明する声が聞こえてきました。

2年生になり1年生に説明をしている姿がとても格好良いです。

1年生もしっかり耳を傾けて聞いている姿が立派でした。

説明を聞いた後は2年生が学校探検のカードにシールを貼ってくれました。

集まったシールを読むと「ともだち いっぱい つくってね」というメッセージになり、1年生はその言葉を嬉しそうに受け取っていました。

全校遊び集会

朝8:25から各教室(グーグルスライドを用いて)で全校遊び集会が行われました。

今回は、『ここはどこでしょう』クイズを行いました。

写真の場所がどこかを当てるクイズです。

・1〜3年生…学校内のクイズ

・4〜6年生…日本国内のクイズ

各教室で、クイズを楽しんでいました。

消防写生会 2年生

2年生が「はたらく消防の写生会」を行いました。

本物の消防車の迫力を目の前にして子ども達は興奮している様子でした。

それぞれが色々な角度から、格好いい消防車を描いていました。

稲の種まき

5月16日(月)、田んぼの先生、平さんをはじめ、地域の方々のご協力で稲の種まきをを行いました。

種籾を土の入った育苗箱に蒔きました。

日常、私たちが食しているお米がこのような過程を経て食卓に届くことを知ることができ、

お米の大切さを学ぶことができます。

八ヶ岳移動教室 5年

5月16日(月)、5年生が八ヶ岳移動教室へ出発しました。

まだコロナ禍ではありますが予定通り出発できたことにとても嬉しく思います。

朝早くから保護者の方達にお見送りいただきありがとうございました。

応急救護講習

いざという時、人命を守るための知識や技術を身に付けることが必要です。

放課後、消防署の方にご指導いただき、教職員が応急救護講習を受けました。

ツバメの教室 3年

私たちが住んでいる街でよく見かけるツバメ。

雨に濡れない場所に巣を作り、大きな口を開けてヒナがエサをもらう場面を見たことがあるかもしれません。

5月13日(金)に、ツバメの卵から巣立つまでをツバメ博士の先生方よりツバメの生態について映像を見ながら詳しく教えて頂きました。

租税教室 6年生

本日は税理士の先生から租税についての授業をして頂きました。

『公平・平等って何だろう?』

私たちの暮らしの中で大切な税金のしくみや、所得、生活費などの言葉も知ることができました。

感想では『とても楽しい授業だった!』『お金についてしくみが分かった!』と、とても分かりやすく

楽しく授業をしていただいたことで子供たちが興味を持って学ぶことができました。

ご指導いただいた税理士の先生方、ありがとうございました。

アタッシュケースから一億円分の札束(お札に似せた紙の束)を見せていただきました。

子供たちの「すごい!」という驚く声とはしゃぐ様子が見られました。

一億円のお札のかたまりは約10㎏あるそうです。

交通安全教室 低学年

日野警察署の方達に横断歩道の安全な渡り方についてご指導いただきました。

アニメーションによる分かりやすい映像で、子供たちの真剣なまなざしが見られました。

信号のある横断歩道や、信号のない横断歩道、気をつけることはたくさんあります。

交通ルールを守り事故がないように気をつけて横断しましょう。

離任式

昨年度までお世話になった先生方の離任式が行われました。

約1ヵ月ぶりの再会に子供たちの喜ぶ笑顔がいたる所で見られ、先生方も南平小を懐かしく感じるとともに、元気な子供たちに会うことが出来て嬉しそうな様子でした。

代表児童より先生との思い出が詰まった作文が読まれ、花束の贈呈がありました。

先生方からも南平小学校での様々な思い出や子供たちの未来に向けて励ましのお言葉がありました。

中休み

今日は少し肌寒い天気でしたが、中休みは校庭で元気に遊ぶ姿が見られました。

1年生は担任の先生やお兄さん、お姉さんと一緒に遊んだり、

ブランコに乗ったり、ジャングルジムに登ったり、楽しそうに過ごす姿も見られました。

1年生はじめての給食

今日は入学してはじめての給食でした。

メニューは大人気のカレーです。

給食当番の子供たちははじめてとは思えないほど上手にできました。

「いただきます!」

黙食ですがおいしい笑顔が見られました。

今年度初めての避難訓練

2時間目の途中で避難訓練の放送が入りました。

南平小学校の避難訓練では「災害時、いつも近くに大人がいるとは限らない」ということを想定し

「自分の命は自分で守る」ことを柱にしています。

いざという時に自分で自分の身を守る行動がとれるように避難訓練を実施しています。

本日は今年度初めての避難訓練を行いました。

放送直後の2年生の教室です。

私語なく机の下にすぐに入り身を守る行動をとっていました。

「お・か・し・も」を守り避難しました。

校長先生より、命を守るために真剣に避難訓練をすることについて

お話がありました。

また『お・か・し・も』について再確認をしました。

お・・おさない

か・・かけない

し・・しゃべらない

も・・もどらない

第49回 入学式 ご入学おめでとうございます。

本日、82名のかわいい1年生を迎え、入学式を挙行いたしました。

新年度を迎えました。

令和4年度が始まりました。

快晴の空のもと、桜満開の校庭で始業式を行いました。

一年間ありがとうございました

本日の卒業式をもちまして令和3年度の教育活動を終えました。

今なお続く新型コロナウィルス感染症の対応で

学校に限らず、家庭も、地域も計画通りに運ばないことも多かったと思います。

それでも「今できること」を考え、新しい取り組みが生まれたことも確かです。

次年度も、児童・教職員・保護者や地域の皆様が「かつやく」できる教育活動を進めてまいります。

一年間のご支援ありがとうございました。

修了式

3月24日は修了式でした。

感染防止対策として、今年度も校長室からオンライン配信としました。

修了式では、例年1年生が児童代表の言葉を述べます。

今年度の1年生も代表のお友達が

「1年間で頑張ったこと」や「2年生になって頑張りたいこと」を発表しました。

堂々とした態度に、校内からたくさんの拍手が届きました。

ちょうどこの日、七生中育成会・学校ボランティアの方々が

校庭の花壇を丹精込めて整えてくださいました。いつもありがとうございます。

下校をする子供たちを、かわいらしい花々が見送っているようでした。

傘立てがリニューアルされました

これはPTAから寄付をしていただいた児童用傘立てです。

これまで傘立ては、傘を立てて入れようとしても、

傾いた傘が横に飛び出してしまう仕様となっていました。

そのままでは非常時における避難の妨げになってしまうことから

なんとかできないかと考えていたところでした。

また、これまで使用していた固定型の傘立ても

傘が横に飛び出さないような改良を加えました。

この修繕に関する費用もPTAからご支援をいただきました。

PTAの皆様からは「子供たちの安全のために」という点を考慮していただきました。

これでまたひとつ、安心して生活ができる環境が整いました。

本当にありがとうございました。大切に使わせていただきます。

春はすぐそこ

手にした桜の花を大事そうにして3年生の女の子が校長室にやってきました。

校庭で見つけたそうです。

少し前までは雪が降っていたというのに、

気が付けば春の訪れを感じるようになりました。

このままでは枯れてしまう・・・さあどうしよう・・・。

ということで写真に撮って残すことにしました。

つい先日のお話朝会で

「いつも当たり前だと思っていると見えないものがあります」

「みなさん大切なもの見逃していないですか」というお話をしたところです。

この子供たちは「春の訪れ」を見逃さなかったようです。

こういう感性を大切にしたいと改めて思いました。

スポーツ交流会

令和3年度も、本日を入れてあと9日(1~4年生は8日)になってしまいました。

本当に3学期はあっという間に過ぎてしまう感じがします。

今日は6年生が卒業前のイベントとしてスポーツ交流会を行いました。

これも1つの思い出になるとよいと思います。

実行委員のみなさん 企画・運営ありがとうございました。

2年生の思い出

2年生児童が担任の先生と一緒に校長室にやってきました。

その児童は粘土で作った人形を持っていました。

どうやら図工の時間の粘土づくりで「2年生の思い出」を表現したとのこと。

さて、どんな場面だと思いますか。

実は、本校で取り組んでいるかけ算九九名人の取組を表現してくれたのです。

2年生は学校や家庭でたくさん練習をし、担任の先生のお墨付きをもらった後、

最終ボス(ラスボス)に挑戦するために校長室にやってきます。

この作品は、そんな校長室の一コマを再現したものでした。

ふんぞりかえっている校長人形と、

九九名人に挑戦しようとする2年生の様子がうまく表現されています。

思い出というと、運動会や学習発表会をイメージする児童は多いと思いますが

九九も立派な思い出になるんだなと、改めて子供の表現力に感心しました。

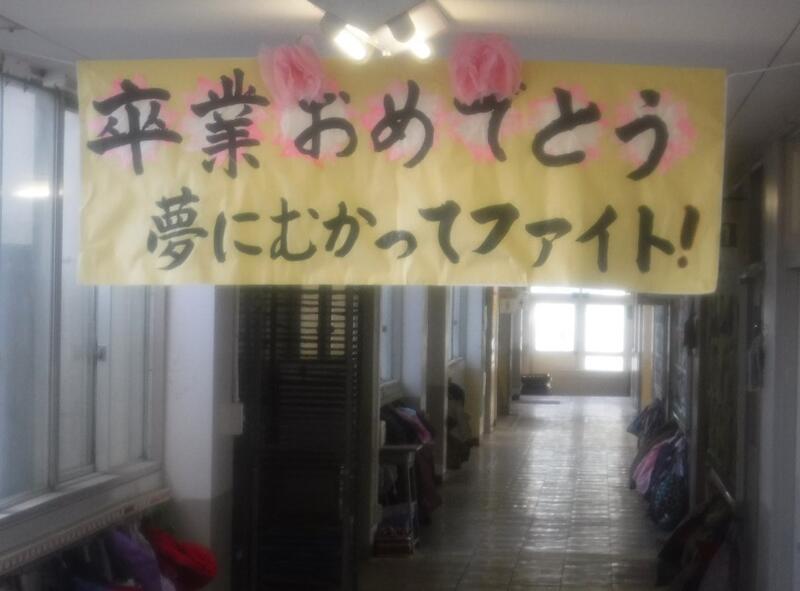

卒業生に向けての横断幕

1階の廊下(ひのっちルーム前)にこのような横断幕が掲げられました。

これは、いつも子供たちのことをあたたかく見守ってくださるひのっちパートナーさんの力作です。

本当にありがとうございます。

パートナーさんの中には、今の6年生が入学したころからお世話になっている方もいます。

たくましくなった6年生を見つめながら「とっても立派になりましたね」と、微笑まれています。

このようなあたたかい眼差しによって、子供たちが支えられていることを改めて感じます。

久しぶりのクラブ活動

新型コロナウィルスの影響により、様々な教育活動が制限されています。

クラブ活動に関して、本来であれば現3年生が各クラブの見学や体験ができますが、

今年度は動画による紹介になりました。

本日は各クラブの6年生が、どのようにクラブの魅力を伝えられるかを話し合い、

原稿を作成し、実際に活動している姿を撮影しました。

6年生たちの活躍により、3年生のクラブ活動への期待が高まっていきます。

★サイエンスクラブでは風船ホバークラフトを作成しました。

4年生 琴の体験学習

日本の伝統楽器である琴の体験学習がありました。

はじめに琴の先生方から基礎である絃のよび方(一から十、斗、為、巾)を教えていただきました。

よび方通りに弾くことで『 さくら さくら 』の曲を最初から最後まで演奏できるように上達し、

また自分たちで簡単な伴奏を付けながら合奏もできるようになりました。

琴の先生方、ご指導いただきありがとうございました。

2年生。九九、頑張っておぼえています!

現在、2年生は九九を覚えています。

南平小学校では校長先生や副校長先生に九九を出題してもらいます。

『合格!』『あともう少し!』『頑張ったね』

今日は合格してとても嬉しそうな2年生の姿をキャッチしました。

頑張って覚えた九九は日常生活に欠かせない計算です。

これからも継続して頑張ってほしいです。

3学期もよろしくお願いします

少し長めの冬休みが明け、学校に子供たちの元気な声が戻ってきました。

一時は落ち着きを見せていた感染者数も、少しずつ増加の兆しを見せているため

これまで同様、感染症対策に気を付けながら教育活動を進めてまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

持久走記録会

13日間の持久走チャレンジ期間の成果を発揮する場として持久走記録会が実施されました。

1年生から4年生は校内で、5,6年生は浅川遊歩道で行いました。

『がんばれ!』と順番を待つ子供たちの声援に励まされ、

ゴールを目指して一生懸命走る姿が見られました。

6年生 音楽発表会

本来は日野市内6年生による合同で行われる音楽会ですが、

コロナの影響により、本校のみでオンライン音楽発表会を開催しました。

久しぶりに体育館に響きわたる子供たちの歌声の美しさ、

色々な楽器が奏でる演奏に感動と感激の連続でした。

学習発表会がおわりました

11月19日・20日は学習発表会でした。

先月の運動会に引き続き、今できる学校行事を創りあげてきました。

子供たちには、みんなで力をあわせて一つのものを作り上げることの素晴らしさ、

自分の役割を果たすために一生懸命練習に打ち込むことの大切さなどを味わわせられたと思います。

両日とも感染対策のため、会場に入る人数を制限させていただきました。

ご不便をおかけしましたが、温かい拍手や声掛けありがとうございました。

すずかけ米脱穀をしました

すずかけ米の学習も後半を迎えています。

この日は脱穀の作業を手伝っていただきました。

みんなで作ったお米です。

一粒一粒大切にしたいと思います。

お米先生の皆様、いつもありがとうございます。

3年生 自転車安全教室

雨天のため体育館で自転車安全教室が行われました。

始めに自転車の乗り方や『ぶたはしゃべる』(ブレーキ、タイヤ、ハンドル、車体、ベル)について説明を聞いた後、ヘルメットをかぶり、実際に自転車に乗りました。

教室では学習したことの確認テストが行われ、合格した子ども達は免許証を頂きました。

自転車は便利な乗り物ですが、交通事故に巻き込まれたり、逆に巻き込んだりと危険と隣り合わせです。

ご指導頂いた日野警察署の方々、ご協力頂いた保護者の方々、自転車を貸していただいた方々、心よりお礼申し上げます。

2年生 運動会の絵

運動会で頑張った様子が伝わってくる絵がいっぱいです。

運動会総集編

運動会へのご理解・ご協力ありがとうございました。

職員室から撮影した競技の様子です。

南平応援団2021

ひとりひとりがNo.1 1・2年生

南平ソーラン 3・4年生

繋がり~心を一つに~ 5・6年生

中学年選抜リレー

高学年選抜リレー

運動会へのご支援ありがとうございました

運動会が終わりました。

台風が接近し、児童鑑賞日が延期となりましたが

10/2(土)保護者鑑賞・5(火)児童鑑賞の両日は好天に恵まれ

無事開催の運びとなりました。

今年度も種目精選・分散参観という形にしましたが、大きな混乱もなく、

子供たちの活躍する姿をご覧いただきました。

これは現在昇降口に掲示されている「応援メッセージ」です。

ご来校された保護者の方々から、児童や学校に向けられたメッセージの数々です。

改めて読み返してみると、子供たちはもちろん、我々教職員も、

保護者の方々に支えられていることを感じます。

あたたかい言葉の贈り物、本当にありがとうございました。

運動会練習

快晴の下、連日運動会の練習を行っています。

子供たちが音楽や太鼓の音に合わせて踊っています。

飲み込みの早さにはいつも驚かされています。

《練習風景》

全校練習

低学年

中学年

高学年

運動会の練習が始まりました。

分散登校が終わり、本日からクラスや学年単位で合わせての練習が始まりました。

運動会まで約3週間の短い期間ですが、先生達の説明を聞き頑張って練習している姿が見られました。

運動会でその成果を見られるのが楽しみです。

低学年

中学年

高学年

2学期 始業式 5年生代表生徒の言葉

始業式に5年生児童が代表して1学期に頑張ったことや2学期の抱負を発表しました。

《1学期を振り返って》

1学期に集会委員として集会の企画をみんなで協力して頑張った

算数が苦手だったけれども、集中して取り組むことで分かるようになりもっと勉強したいと思うようになった

《2学期に頑張ること》

2学期は八ヶ岳移動教室での体験を4年生に発表するのでうまく伝えられるように頑張りたい

低学年に優しく接し、まとめられる存在になりたい

集中して勉強できるよう努力したい

さすが、高学年!と思える力強いメッセージが伝えられたと思います。

2学期にもさらなる活躍と成長が見られるのが楽しみです。

二学期もよろしくお願いします

当初予定していた8月25日(水)から少々伸びてしまいましたが

本校も30日(月)から分散登校という形で二学期をスタートしました。

今後2週間は、校内の密をより緩和させる方法で教育活動を進めてまいります。

2学期は大きな行事を通して子供たちが力を付けていく期間です。

制限がかかることも予想されますが

「その時できること」を子供たちと考えていきます。

ご家庭の皆様におかれましては

健康観察等引き続きご協力ください。

今学期もよろしくお願いいたします。

一学期が終わりました

本日一学期の終業式を終えました。

コロナ禍により制限がかかる中での教育活動ではありましたが

「今できること」を考え、ここまで進めることができました。

子供たちも学校生活の様々な場面を前向きに受け止め、

よりよい学校づくりのために活躍をしてくれたことを感じます。

保護者の皆様・地域の皆様からのご支援に感謝いたします。

ありがとうございました。

しばらくの間、子供たちの生活の中心がご家庭に戻ります。

思うように外出することも難しい状況の中ではありますが

良い思い出をお土産に、8月25日を迎えられることを願っています。

避難訓練

避難訓練放送前

避難訓練放送後

今回の避難訓練は中休み中の発災を想定して行われました。

児童への予告はありません。

前回実施した掃除の時間中の訓練と同様

周囲に大人がいない場合の訓練でしたが

安全な避難場所はどこか考えながら行動する児童が多く見られました。

この日は本校の避難所運営マニュアル作成委員会の話合いが行われていたので

委員の皆様には訓練の様子を直接ご覧いただきました。

子供たちの真剣な様子をほめていただくことができました。

シン・子どもまつり

今年は2年ぶりに子どもまつりを行います。

6年生が色々な企画を提案して全校で楽しめるおまつりの準備をしています。

昼休みにシン・子どもまつりで実施するゲームについて6年生からお知らせがありました。『〇〇と言えば』ゲームやビンゴゲームをはじめ、異学年で遊ぶ楽しいゲームで交流を深めてほしいです。

1年生 リトルホース

日常ではなかなかふれ合うことができないリトルホースの体験がありました。

名前の通り、小さくて穏やかでとても可愛い馬です。

1年生の子ども達は少し緊張した様子でしたがしっかりと手綱を持ち、一緒に歩きました。

今年も田植えが始まりました

本校では、開校4年目から地域の方々の支援を受けながら続いている

米づくりの取り組みがあります。

初代校長の「子供が共に汗を流し働く喜びを実感する勤労体験を味わわせたい」

という願いから始まり、現在まで脈々と受け継がれています。

南平は古来より有数の穀倉地帯であることも加わり、

地域の方の協力を得て誕生した教育活動です。

現在は主に4年生が中心となって、米づくりの一部始終を体験し、

食の大切さや米づくりを続ける地域の方々の思いや願い、

先人の知恵などを学んでいます。

この日は、地域コーディネーターやボランティアの方々に教わりながら

田植えの作業に挑戦しました。

・田んぼの中では思ったように動けない。

・一つ一つ手で植えるのが大変だと分かった。

・一度にたくさん植えてもうまく実らないということを教えてもらった。

実際にやってみて気付くことが多くありました。

地域の方々のお米作りに対する思いを直接感じとれたようです。

これから稲の生長を見守っていく子供たち。

何を感じ、何を発信してくれるか楽しみです。

避難訓練のひとこま

を考える時間としました。

訓練に設定したのは掃除の時間帯です。

人によっては、担任のそばを離れて掃除をする人もたくさんいます。

この訓練をする前に

「君たちがよく使う教室をイメージしてごらん。」

「そこにもし先生がいなかったら、どういう道順で避難すればいいか考えてみよう」

といった事前確認をしているクラスがありました。

このクラスの子供たちからは

・事前に避難ルートを確認しておいたので、スムーズに避難できました。

・今日は先生がそばにいたから安心したけど、周りに大人がいないこともあるから

周りを見てどこが安全か考えて行動したい。

・学校中で一番早く避難ができてよかった。自信がついた。

・階段のすみに掃除道具が固められていた。考えていると思う。

といった感想が出されました。

南平小学校の基本的な避難の仕方を学んだうえで、

更に「自分で考える」訓練に挑戦中です。

異学年のかかわり

(今年度は、児童同士の接触がない種目に限定して行います。)

低学年の児童の記録は、高学年が担当しています。

(この日は2年生の記録を5年生が、

1年生の記録を6年生が、それぞれサポートしました)

日頃は自分のことに一生懸命な子供たちも

面倒をみる相手がいることで一気に大人らしく見えるようになります。

改めて異学年のかかわりあいが、高学年児童を育てるのだということを実感します。

高学年担任も児童の成長をほほえましく見つめています。

1年生 授業風景

体力テストのソフトボール投げの練習を行いました。

先生のお手本を見て、遠くに投げられるようにフォームを覚えました。

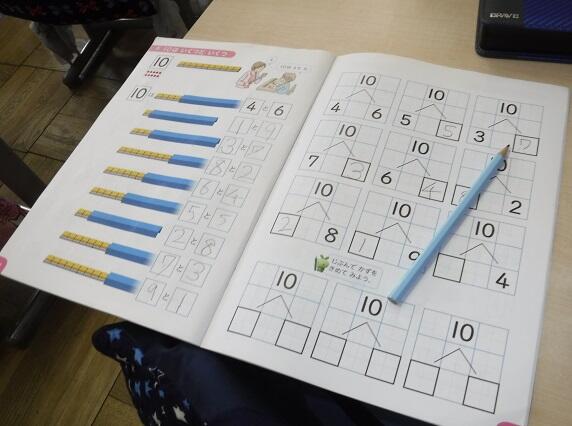

算数の授業

0~10までの数字を書く練習が終わり、足して10になる計算を学習しています。

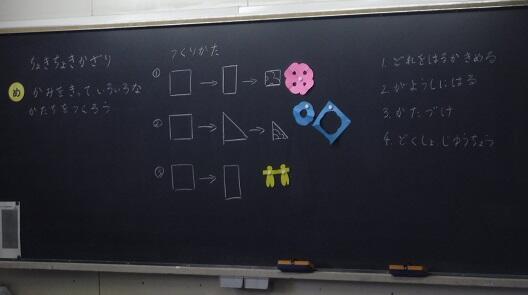

図工授業『ちょきちょきかざり』

折り紙を折ったまま一部をはさみで切ると

予想していなかった形が浮かび上がります。

子供たちは、歓声をあげて新しい形を作ろうとしていました。

なんの形に見えるかな。そんなことを友達と伝え合っています。

下校時の校長室

『校長先生さようなら!』

『じゃんけんポン!』

『やった!』じゃんけんに勝って喜んでいる様子。

『校長先生さようなら!』

3年生の元気な声が職員室に聞こえてきます。

『さようなら、気を付けてね。』

『最初はグー じゃんけんポン!』

校長先生とじゃんけんをして下校する児童もいます。

校長室の西側にある3年生が毎日校長室の前を通って下校します。

南平小学校の校長室は大切なお話があるとき以外はドアが開いています。

今年度も誰かが教えたのではなく、自然に挨拶できる姿がとても立派です。

離任式

元1年1組担任 仙北先生

図工専科 菊池先生

ステップ教室 斎藤先生

ステップ教室 佐藤先生

学校管理員 戸丸さん

今年度の離任式はコロナ禍で緊急事態宣言を受けリモートで行いました。

昨年度までお世話になった先生方へ子供たちから様々な思い出や

感謝の気持ちを伝える作文と花束が贈られました。

先生方からも南平小学校での思い出などのお言葉をいただきました。

2年生で離任式を視聴している様子です。

画面に映る先生方のお話を静かに真剣な眼差しで聞いていました。

旧職員の皆さま、

本校児童のための教育活動にご尽力いただきありがとうございました。

2年生 学校探検

これから学校探検という学習活動が始まります。

これは新2年生が新1年生を引き連れて

校内を案内するという活動です。

この日は、来る日に備えて、2年生の児童が校内を回り

説明をする内容を整理していました。

どのような人がどんな目的でそれぞれの部屋を使っているのか

先生の説明や、去年の体験をもとにして

真剣にメモにまとめていました。

1年生中休み 初めての校庭

1年生にとって校庭での初めての中休みでした。

晴天の元、元気に校庭に駆け出す姿、

高学年のお兄さん、お姉さんやお友達と遊ぶ姿、

タイヤに乗って楽しんでいる姿等、様々な様子が見られました。

『一緒にあそぼう!』と誘う声も聞こえてきました。

体をたくさん動かして、友達と仲良く元気いっぱいに過ごしてほしいです。

第1回避難訓練

(放送後、静かに廊下に並んでいます。)

避難訓練の放送が流れました。

1年生は入学して初めての避難訓練です。

校長先生から避難訓練について大切なお話がありました。

本日第1回の避難訓練で1年生は身を守ることを覚えます。

2年生以上は新しい教室から避難する道を覚えます。

命は一つしかありません。

物のように壊れても、買うことも交換することもできません。

『お・か・し・も』の約束を守って命を守るための行動をします。

1年前の避難訓練は5分44秒でした。

今回は1分以上も早い4分21秒でした。

校長先生から『素晴らしかった』と言葉がありました。

教室でその様子を見ていた1年生がきっと次回、

同じように行動することと思います。

ご入学おめでとうございます

本日94名の一年生を迎え、全校児童526名で

令和3年度がスタートしました。

ご入学・ご進級おめでとうございます。

子供たちはそれぞれの思いをもって登校をしました。

その思いに寄り添いながら教育活動を進めていきます。

本校の教育活動のキーワードは「かつやく」です。

学習の場面でも、行事の場面でも、どんな場面でもよいので

小さな活躍場面の積み重ねを体験させたいと考えています。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました

これで本年度の教育活動も幕を閉じることとなります。

今年度は、昨年度以上に「新型コロナウイルス感染症」という脅威と

どう向き合うかということが大きな課題となる一年でした。

年度当初の臨時休校からはじまり、

当たり前のことが当たり前にできないスタートでした。

しかし、だからこそ、当たり前であることの幸せを感じたり

今できる範囲で新しいことを生み出そうとする風土が生まれたり・・

といった副産物もありました。

そんな中で見られた子供たちの活躍に大きな拍手を送りたいと思います。

子供たちは新しい年度・新しい学年への期待を胸に

4月6日、再び登校してくることと思います。

そんな子供たちがいきいきと活躍できる学校を今後も目指していきます。

令和2年度の教育活動へのご支援・ご協力をありがとうございました。

委員会活動の取組

コロナ禍で例年どおりの活動がしにくい「委員会活動」ですが、

そんな中、掲示板や学校放送を使って

全校児童に啓発活動をしようという動きが生まれました。

いつもの「当たり前の活動」から

「よりよい学校づくりのために今できること」を考えた

高学年の子供たちの工夫が、ここに凝縮しています。

代表委員会(ふわふわ言葉キャンペーン)

本校の生活指導の重点の1つが挨拶です。

挨拶と言っても「おはようございます」「さようなら」だけでなく

人とのかかわりを円滑にするための「言葉の使い方」を大切にしています。

代表委員会では「ふわふわことば」「ちくちくことば」

に関するアンケートを実施し、その結果と考察をまとめました。

給食の時間では代表児童から全校児童に向けて情報を発信しました。

保健委員会(健康に関する情報発信)

保健委員会では、健康生活に関する豆知識を新聞形式にして発信をしています。

換気のこと・手洗いのこと・けがの手当て・生活習慣の見直し等

日を追うごとに情報量が豊かになっています。

この掲示板が作られた当初は、発信される情報も少なかったのですが

ある委員会の活動が、別の委員会の刺激となって

新しい活動を生み出しているように思います。

職員室のマイクから、全校児童に呼び掛ける高学年児童の姿は頼もしく

「自分たちがよりよい学校づくりに貢献している」という思いを感じます。

放送委員会 1年生にインタビュー!

放送委員『どんな2年生になりたいですか?』

1年生『挨拶ができる2年生になりたいです。』

『漢字が書けるようになりたいです。』

『算数、国語ですぐに答えられるようになりたいです。』

放送委員『1年生に何をおしえたいですか?』

1年生『分からないことをおしえてあげたいです。』

『やさしく昔遊びをおしえてあげたいです。』

『なわとびの2重跳びをおしえてあげたいです。』

放送委員『2年生で頑張りたいことは何ですか?』

1年生『先生の話をきちんと聞きたいです。』

『給食を残さずに食べられるようになりたいです。』

『漢字が書ける2年生になりたいです。』

入学してから上級生のお兄さん、お姉さんにたくさん教えてもらった経験から、

次は自分が1年生におしえたい!と成長した言葉を聞くことができ、

とても頼もしく思えました。

一人一人が、確実に大きく育っていることを感じます。

図書委員会からの発表!

コロナ禍の中、いつも通りの活動ができない委員会活動ですが

5年生・6年生の子供たちは「今できること」をモットーに

それぞれが活動内容を工夫して取り組んでいます。

この日は図書委員会の出番。

図書委員より各クラスの本を借りた数ランキング1位の発表がありました。

発表の瞬間『おおっ!』『すごい!』等の歓声が職員室まで届きました。

図書委員会の試みで読書に対するわくわくの気持ちがわきました。

学校全体で読書へのモチベーションが上がったことと思います。

コロナ禍で図書室の本を借りられない、読めない時期もありましたが、

委員会の人たちのおかげで、本校の読書活動が支えられていることを感じました。

それにしても、アナウンスをする児童の上手なこと。

これを聞いていた職員室の教職員も、

思わず拍手でほめたたえたくなるほどの上手さでした。

3年点字授業

でも何が書かれているのかわからない人が多いと思います。

今日は中央図書館の講師の先生方に点字について教えて頂きました。

そして視聴覚障害者の方々とコミュニケーションをとる時に

『声で伝える』大切さも学びました。

例えば、物を置くときに黙って置くとどこに置いたのか分かりません。

『ここに置きます。』

と声に出して伝えることが大切と教えていただきました。

子供たちは、点字を学ぶということだけではなく、

コミュニケーションの大切さも学んでいます。

予告なしの避難訓練2

緊迫した様子で緊急放送が校内に流れました。

明らかにいつもとは異なる雰囲気をみんなが感じ取ったと思います。

この日は、児童はもちろん、教職員にも予告なし

しかもお決まりの「訓練!訓練!」から始まるものとは異なるものでした。

『自分の命を守る行動をとりなさい。』

『正しいと思う行動をとってみなさい。先生は指示を出さず見守るように。』

『助けてくれる先生や大人の人がいつもそばにいるとは限りません。』

『自分の命は自分で守るのです。』

『命は失ってしまったら二度と元には戻りません。命は宝物です。』

と一人一人の心に強く響く言葉が校長からありました。

もし災害が起こった時にパニックにならずに

自分の命を守るためにどのような行動をとればよいか、

自分自身で真剣に考えることができる避難訓練でした。

この訓練のあと、いくつかのクラスから感想が届きました。

一部を紹介します。

【一年生】

・本をよみたかったけど、こうちょうせんせいのはなしをきいて

いのちとひなんくんれんがだいじだとおもった。

・みんなとじぶんのいのちがたすかってよかった。

・まえのくんれんをおもいだして、早くハンカチとぼうさいずきんをよういした。

【三年生】

・はじめは本当にじしんが来たんじゃないかと思いました。

本当に来たら、くんれんを思い出してその行動を生かしたいです。

・ぼくたちはまだ大きな災害をけいけんしたことがないけれど

自分の命は自分で守れるようにしっかりやっていきたいです。

・失った命はもうもどってこないことも分かりました。

【六年生】

・避難訓練はこうである、と普通に思っていたことが違っていた。

先生の言うことを聞き、校庭に出ることだけが訓練と思っていた。

自分の命は自分で守るという言葉は、自分が考えて避難をするということ。

これからも先生の指示に、自分でも考えを加えて行動していきたい。

・自然災害はいつどこで起こるか分からない。けれども、いつどこで起ころうと

避難訓練が役に立つことがわかり、より真剣に取り組もうと考えた。

実際に起きた場合、冷静に対処し、災害の特性に合った判断が

できるようになりたいと思った。

子供たちの心に何かが残った気がします。

5年生茶道教室

茶道の講師の先生方をお迎えし、茶道教室を行いました。

茶道の歴史をはじめ、茶道の基礎となる作法を教えていただきました。

新型コロナウィルスを鑑み、今回は自分が立てたお抹茶を飲むこと、

お菓子をいただくことはできませんでしたが、

お抹茶を立てているときに『すごくいい薫りがする!』

『きれいなお菓子』と、日本の伝統文化を体験することができました。

講師の皆様 いつもありがとうございます。

今年度は制限も多く、運営が難しかったと思いますが

子供たちにとって貴重な経験となりました。

ある日の校長室

担任の先生も児童も、ニコニコとうれしそうです。

来室の目的を担任に尋ねると

「校長先生、とっても素敵な詩を書いたので見せに来ました」

と教えてくれました。

どれどれと作品が書かれたノートをのぞき込むと

*********************

はじめて雪

陳 新錚

雪を見て

100点とった気分

と同じ

(今日はとても楽しい日、雪を見てうれしいよ)

*********************

と書いてありました。(先日の雪のことですね)

また、別のノートには

*********************

今日はうれしすぎて 夜寝る時 いい夢を見ました。

校長先生にもらった宇宙船とおやつをもって

ぼくは 宇宙船に乗って 宇宙に行きました。

宇宙に行ったら ぼくは 羽が生えたようにとびました。

それから 何日かたったら 土星につきました。

おはよう。

お母さんの声がきこえました。

*********************

と書いてありました。

読んだ私は心があたたかくなりました。

3年生の時に転入してきた彼は、日本語の指導を受けながら、

日々新しい言葉をどんどん獲得してきました。

今ではしっかりとコミュニケーションがとれるほど成長しています。

私がうれしいのは、担任がその成長を自分のことのように喜び

満面の笑みで報告に来てくれたことです。

仕事だから、担任だから・・・ではなく

一人の人間として、子供の成長を喜べる・・・。

だから子供たちももっと頑張ろうとするのだろう・・そう思いました。

1年生凧上げ

ほどよい風が吹いてくる日だったので、

多くの凧が気持ちよさそうにしていました。