文字

背景

行間

学校日誌

最高学年として

【1年生】春探しに出掛けました

毎日覚えることがたくさんありますが、頑張って過ごしています。

生活科の学習では、「春をさがそう」というテーマで校庭に出掛け、春を探しました。

「春探しビンゴ」のカードを持ち、友達同士で声を掛け合って花や虫などを見付け

に行きました。

「せんせーい、すずらんをみつけたよ。」

「かたちがおもしろい。」など、いろいろ聞こえてきます。

校庭の使い方を知った1年生は、休み時間の外遊びができるようになりました。

新年度の始まり

あいにくの雨の中、始業式、着任式、入学式を行いました。

始めは新しい先生方をお迎えする着任式を行いました。新しく赴任した3名の先生の紹介がありました。その後、各クラスの担任や専科の先生の発表。大きな歓声もあがりました。

そして、始業式。代表の6年生の言葉から、新年度の決意が感じられました。校歌も大きな声で歌っていました。

3年生から5年生までは下校し、入学式準備をはさんで、入学式を行いました。新入生53名を迎え、無事に式が行われました。

1年生 【新一年生へ】

4月。ぴかぴかの1年生として夢が丘小学校に入学してきたみんな。

新しいことだらけの毎日、心も体もたくましくなりました。

ここ最近は、入学式の練習、新1年生を迎えるための飾りづくりを頑張っていました。

グループごとに輪飾りを作りました。

「新1年生、喜んでくれるかな」「こんなのがいいんじゃない?」

グループで話合い、協力して作りました。

4月が楽しみですね。

1年生のみなさん、よく頑張りました。

5年 体育 「ティーボール」

5年生は、体育最後の「ティーボール」に取り組んでいます。

子供たちは、打ったボールを一生懸命追いかけ、自分たちのチームの勝利に向かって努力していました。子供たちは、「楽しかった」「もっとやりたい」と活動を楽しんでいました。

【2年】学年遊び

19日(火)に、「“ウラ”夢リンピックをひらこう!」と題し、学年遊びの時間を取りました。(ちなみにオモテの夢リンピック(けん玉やコマなど)は先週行いました。)

行った種目は

外:鉄棒、のぼり棒、リレー

中:漢字、計算、お絵かき、にらめっこ

始めに伝えたことは「オリンピックは平和の祭典とも言われます。勝負だから負けることもあるけど、終わった後に皆で笑いあえたらいいですね。」ということ。低学年だから、勝ち負けにこだわりすぎてケンカをしたり、時には泣いてしまう児童がいるのですが、今日は皆頑張りました。

全ての種目を終え、改めて皆に問いました。「お友達の、良いところを見つけられた人!」なんと、ほとんどの子が手を挙げる結果に。

この活動を通し、普段見られないような子供たちの表情が見られました。とともに、これからも友達の良いところを少しでも見つけていける子供たちに成長していってほしいと思いました。

5年生 外国語活動

今月は、レストランで注文をしたり、会計をしたりする活動を学習しました。

「What would you like?」「I'd like pizza.」

「How much is this?」「1400yen.」

子供が持っている絵カードに好きな値段を書き入れ、思い思いのレストランを開店しました。次はどこのレストランに行こうかな?楽しそうに活動をしていました。

1年生 Re:記号カラダンス

車いすユーザーの方との触れ合いは、1年生にとってとても有意義なものでした。

今回、記号カラダンスを実施していただいた方も、夢が丘小学校の1年生を気に入ってくださり、もう一回やりましょう!となり、再び交流会をすることになりました。

久々の再会でしたが、「まっきーさんだー!」「くはっちさーん!」と楽しみな様子です。

車いすユーザーの方を囲んで、ゲーム感覚で距離感をとる大切さを体験しました。

クラスで円を作り、車いすの動きに合わせて、円を崩さないように他者と協力し合う体験を楽しみました。(これが、なかなか難しい)

言語を使わずともコミュニケーションはとれるんだよ、という体験してもらうために、ジェスチャーゲームもしました。

「車いすの人でも、みんなで一緒に遊べるね。」

「また、やりたいな。」

いい機会を通して、大切なことを学習した1年生です。

記号カラダンスのみなさん、ありがとうございました。

6年生を送る会

3月5日(火)6年生を送る会がありました。たてわり班などでお世話になってきた6年生。これまで様々な場面で皆に手本を示してくれました。そんな6年生に感謝の気持ちを込めて、代表委員会を中心に1年生から6年生でそれぞれ役割分担して、素敵な会になるよう企画してきました。

当日、2年生が心を込めて作った招待状を持参して6年生が入場。6年生も各学年からの温かいメッセージを聞いて嬉しそうにしていました。

雨の日の休み時間

晴れている日は元気に外で遊ぶ4年生たち。

雨の日はどんな休み時間を過ごしているでしょう。

トランプで遊んでいたり、

将棋をしていたり、

おしゃべりを楽しんでいたり……。

クラスの友達と仲良く過ごしている4年生です。

6年生を送る会

本日6年生を送る会がありました。

4年生では、これまでお世話になった6年生との思い出を振り返りながら、その優しさや

行動力の“ハンパなさ”に尊敬の念を込めて、くす玉を作りました。

一足早いですが、6年生卒業おめでとうございます。

会場からは見づらかったので、アップの写真を。ひな祭りの菱餅と、夢小の虹、6年生の明るさを表現しました。

6年生 卒業を祝う会

たくさんの保護者の方々に集まっていただきました。

子供たちは自分の成長を振り返るとともに、運動会で真剣に練習した民舞を披露することで、成長した姿を保護者の方々に見せることができました。

子供たちも、自分の成長が多くの人たちに支えられていることを改めて感じることができる時間になったと思います。

卒対委員さんをはじめ、ご協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。

6年生からは、『よさこいソーラン』を披露しました。

ゲームを通して、親子のふれ合いもありました。

一人一人の成長をスライドショーで振り返り、楽しみました。

旭山動物園とスカイプ交流

今回は、スカイプというwebを通じたビデオ通話サービスを活用し、夢が丘小学校と北海道の旭山動物園を繋いだ交流を行いました。

開演前の動物園の様子を見せてもらいながら、普段は見えない様々な動物の姿を見る事ができ、子供たちは大喜びでした。

飼育員さんは質問にもたくさん答えくださり、子供たちはより一層動物への関心を高めることができました。

ペンギンンはカメラに興味津々で近づいて来てくれました。

アザラシはサービス精神旺盛で、何度も姿を見せてくれました。

ホッキョクギツネはまだ睡眠中。ちょっとおじゃましました。

ホッキョクグマやカバの泳ぐ姿も見れました。

飼育員さんは丁寧に一つ一つの質問に答えてくれました。

ご協力ありがとうございました。

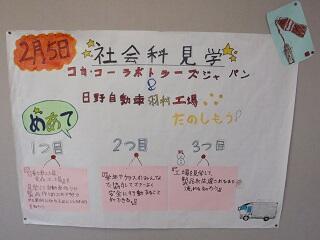

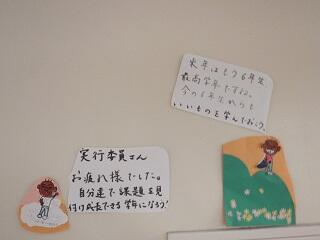

自分たちで動ける最高学年に

実行委員のみなさんです。

見学が充実したものになるように掲示を作ってくれたり、司会をやって自分たちで活動を引っ張ってくれました。

当日の終わりの会に自分たちのよかったところと課題を伝えてくれました。

自分たちで課題を見付け、それを伝え、自分たちを高めていってくれる学年になってきたんだなと嬉しく思いました。

来年度は、夢小の最高学年。自分たちで高め合える学年であってほしいと思います。

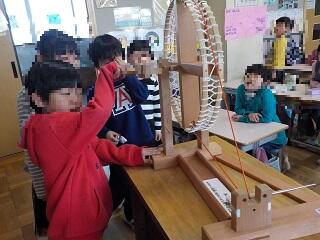

1年生 国語「たぬきの糸車」

1年生の国語の学習では物語文「たぬきの糸車」に取り組んでいました。おかみさんとたぬきについて文章を読み、ワークシートを使いながら気持ちを考えるなど頑張って取り組みました。また、友達の意見を聞く時間を作って話合い活動をするなど学習に広がりがでました。

学習を終え、まとめとして郷土資料館から糸車を借りました。

「これを回すんだ~」「たぬきはこうやって見てたんだ」「おもしろーい」といろいろな感想をもっていました。貴重な機会でした。

「いつもありがとう集会」

日ごろ、どのような活動をしてくださっているのかを紹介し、みなさんからお話をいただきました。

児童からは、感謝状と手作りのメダルを贈らせていただきました。

各学級の代表者から、直接手渡しすることができました。

最後は音楽委員会の指揮・伴奏で、感謝の気持ちを込めて「ありがとうの花」を歌いました。

今年度も1年間、たくさんの方のおかげで楽しく安全に学校生活を送ることができました。

感謝の気持ちを忘れず、これからも過ごしていきたいと思います。

[2年生]異学年交流:一年生とけん玉交流

異学年交流の視点で「一、二年生 けん玉交流会」を行いました。

子供からは「楽しかった。」「緊張した!」といった感想に加え

「どうやって教えたらいいか分からなかった」といった率直な意見も出ました。

色々な学年の人とのつながりを意識する中で、子供たちの社会性は育まれていきます。

それを肌で感じる貴重な時間となりました。

最後は副校長先生にご挨拶いただき、授業は終わりました。

今後も様々な場面で関わっていきます。ぜひ仲良く楽しく過ごしていってほしいと思います。

薬物乱用防止教室(6年)

中学生になる子供たちに向け、薬物とは何か、薬物の怖さをスライドを基に説明をしていただきました。後半はビデオを見て、断り方や関わらないためにどうしたらよいかを学びました。

6年生シッティングバレーボール

はじめに全校で講義を受けました。シッティングバレーボールの紹介、障害のある人にどのように接するかなどのお話をいただきました。

6年生は、シッティングバレーボールの体験もさせていただきました。円陣パスの練習を通して、シッティングバレーボールの難しさや楽しさを学ぶことができました。

バリアフリーのアイデアを皆で考えよう

NPO法人日本障害者アイデア協会の方にお越しいただき、

バリアフリーについて考える授業がありました。

障害のある人に限らず、健常者も、どんな人でも過ごしやすくなるための工夫を考えました。

目が見えない人がコンビニに買い物に行ったときに不便なことは……?

片手が不自由な人が文房具を使う時に不便なことは……?

いろいろな事例を想定し、不便を解消するアイデアを考え、最後に発表しました。

バリアフリーについて理解を深めた4年生でした。

社会科見学

あと二か月で最高学年の6年生となりますが、最高学年として夢が丘小学校を引っ張っていってくれる姿が楽しみです。

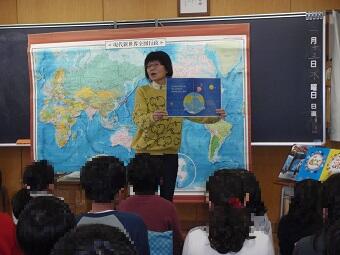

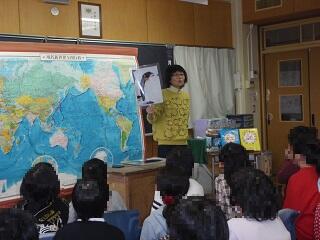

動物のすみかを調べよう

夢が丘小学校の元職員の小俣先生を講師としてお招きし、動物のすみかについてお話をしてもらいました。

世界地図をもとに、国によって気温の差があることや、そこに住んでいる動物の種類も違うことを教えてくれました。特に、今回は寒い地域に住む動物に焦点を当て、実際に撮った写真を見せてくれながら、様々な動物を紹介してくれました。

子供たちは、動物に対する興味を深めることができ、今度行うスカイプを使った旭山動物園との交流に期待を膨らませていました。

【1年生】昔遊びにちょうせんしよう②

そんな中ですが、元気に過ごしている1年生です。

生活科で学習している「むかしあそびに ちょうせんしよう」では、新たにけん玉に挑戦しました。

今回の講師は…

けん玉のお得意な6年生の白石先生です。けん玉の持ち方や、片づけ方、場所の名前など丁寧に教えてもらいました。

「やったー、のったよ。」「くっそー、おしい。」

「中皿は難しい。」「あーあともうちょっとなのに。」

夢中になって取り組んでいます。

これからは、あやとり、けん玉、お手玉、こま回しチームにそれぞれ分かれて、『深める』タイムに入ります。

岩清水選手とサッカー交流(6年)

6年1組女子チーム、男子チーム、6年2組女子チーム、男子チームが

それぞれ岩清水選手率いる大人チーム(担任も入らせてもらいました。)

と対戦しました。

さすがW杯優勝チームのレギュラーで、オリンピック銀メダリスト。

華麗なプレーを見せてくれつつ、サッカーを通してスポーツの楽しみを伝えてくれました。子供たちのその日の日記には、サッカーの楽しさや興奮が詰まっていました。

岩清水選手、ありがとうございました。これからも活躍を期待しています。

オリパラ授業~岩清水選手(日テレベレーザ)をお迎えして~

1日(金)の3校時、日テレベレーザの岩清水梓選手、コーチ、スタッフの方をお迎えして、全校で交流会を行いました。

岩清水選手がサッカーを始めたきっかけや、日頃の練習について、外国人選手とどのように対戦しているか、夢を実現する方法等、児童からの質問に受け答えながら、たくさんの話をしてくれました。

児童一人ひとりの質問に丁寧に答えてくれる岩清水選手の姿から、スポーツに親しんだ人の人格の素晴らしさを感じることができました。

あいさつ運動

「笑顔であいさつしよう」です。

2年生は、先々週・先週とあいさつ運動の取り組みとして全校児童の前で

あいさつを行いました。

気持ちのよいあいさつが、学校中に響き渡るよう

我々教職員も意識してあいさつをしていきます!

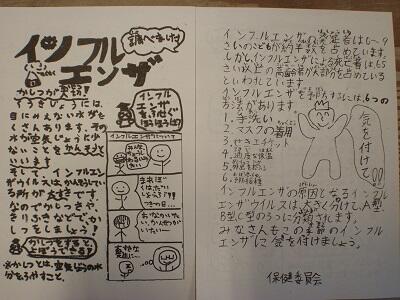

保健委員会によるインフルエンザ予防啓発活動

休み時間には教室の換気をするように声をかけたり、自ら霧吹きを持って各教室を回って、加湿をしたりしていました。校内には手洗いうがいのポスターや、インフルエンザクイズなども掲示しています。

今日は朝から昇降口で、インフルエンザ予防のポイントをかいたリーフレットを配りました。

まだまだ油断できないできない時期です。一人一人が感染予防のためにできることを気を付けましょう。

立春です。

夢が丘小学校で、毎年春の訪れをいち早く教えてくれる

「本気の木」が、今年はもうこんなに咲いています。

やはり今年は暖冬なのでしょうね…。

まだもう少し寒さは続きそうですが、

子供たちと共に元気よく過ごしていきたいです。

オリパラ出前授業(みんなのトイレ探し)

PTAやボランティア皆様のおかげもあって、無事に授業が終わりました。

今回は、渉外のある人も気軽に出掛けられるように、みんなのトイレを探し、それを受けてゲストティーチャーがマップを作成するというものでした。

5年生は、地域のみんなの役に立てることに喜びを感じ、一生懸命にトイレの調査に参加してくれました。

授業を終わって、「意外にみんなのトイレってないんだな。」「いろいろな人も出掛けられるようになるといいな。」と子供たちが口々に感想を言っていて、実りのある学習になったと思います。

人のために一生懸命になれる5年生の姿がとても頼もしく見えた一日でした。

1年生 昔遊びを頑張っています!

今回は、市内のどんぐりクラブさんにご協力いただき、作ることから始めました。身の回りにあるアイスの棒をやすりで削る削る…ひたすらに、削る削る…

羽を作った後には、竹串を固定して完成です。せっかく作ったからには…安全の約束を学年で確認して、飛ばして遊びました。

次は、お手玉です。こちらは、八王子お手玉の会の皆さんに来ていただいて教えていただきました。あいさつに始まり、お手玉の扱い方、投げ方、捕り方など基本から教えてもらいます。

一つ投げて捕り、感覚がつかみ始めたところで、2こに挑戦です。これがなかなか難しい。子供たちは、苦戦しながらも楽しく取り組んでいます。

避難訓練~消火器の使い方を学ぼう~

1月17日に日野消防署高幡出張所より消防士さんに来校していただき、避難訓練の様子を見ていただきました。

日頃から繰り返している避難訓練、「お・か・し・も」を守って避難行動をとることができ、消防士さんから静かに避難できているとほめていただきました。

避難訓練のあと、消火器を使う訓練を行いました。

はじめに、お手本を見せてもらいました。

出火を見つけたら、まずは「火事だー!!」と大きな声を出して助けを呼びましょう。

そして、消火器のピンを抜いて、ホースを構えて、火の根元をめがけてレバーを引きます。

代表の児童も実際に訓練用の消火器を使ってみました。

訓練後に消火体験をした6年生の児童は「少し緊張したけど、実際に火が出ていたら消火器を使えると思う」、4年生の児童は「体験する前は難しそうだと思ったけど、意外と簡単だった」と言っていました。

記録的な少雨の冬となり、乾燥した日々が続いています。火事が起こりやすい状況のため、まずは火事を起こさないようにガスコンロやストーブの扱いには十分気を付けましょう。

二分の一成人式

先日の学校公開の日に、4年生は二分の一成人式を行いました。

子供たちは自分の10年間の出来事をお家の人にインタビューをしたり、社会で起こった出来事を調べたりしてきました。

それを原稿にまとめ、一人一人が自分の言葉でしっかり発表することができました。

本当の成人式では、皆がどんな姿になっているか、楽しみです!

6年 租税教室

①税金の種類と分類

②税金の使われ方

③税金の集め方

④税金の決め方

⑤ミニ議会

でした。

ちょうど政治の仕組みの学習を行っている時に合わせて、この租税教室を設定しました。

ミニ議会では、もし1億円が学校の予算としてあったらどう使うかを考えました。「室内プールにする。」や「図書室の本を整備する」、「タブレットパソコンを児童全員に。」など学校全体を考えた案が多数出ました。

政治の中での税金について、とても勉強になりました。日野法人会のみなさん、ありがとうございました。

パラディスボールって、なに?

「パラディスボール」を体験しました。【パラ(レル)ディス(カッション)ボール】

目が見えない方の競技に「ブラインドサッカー」があります。

しかし、足でボールを扱うのは健常者でも難しいもの。

手でも扱えるようにし、かつルールをとことんシンプルにした競技が

「パラディスボール」だそうです。

寝ているわけではありません。ゴールライン(赤ライン)を死守しているのです!

帽子を鼻くらいまで深くかぶることで視野を0にし、ボールから出る音を頼りに相手のゴールラインを蹴ったり投げたりしてねらいます。

講師の佐多さんは、試合のノウハウもそうですがそれ以外にも

「白杖を上に上げている方はヘルプサインを出しています」

「白杖の方のエスコートは、手を引かずに自分の腕を持ってもらいます」

など、具体的なアドバイスもしていただきました。

みんなが安全に、楽しく暮らしていけるような社会を構築していきたいなと感じた授業でした。

5年生 オリパラ授業に向けて

この授業に向けて、高幡不動駅や学校周辺には車いす用のトイレがあるか考えました。子供は意外とたくさんの場所を見付けているようです。

実際に見学に行くのは1月30日です。たくさんの場所のトイレを見学し、車椅子の方が気軽に高幡不動に来ていただけるよう、よりよいマップ作りを目指します。

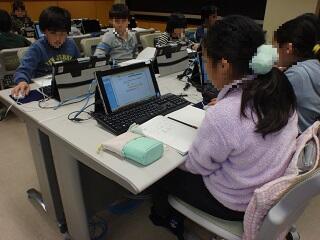

パソコンで算数

みんな、パソコンを触れるということでワクワク気分。

パソコンの操作を確認した後は、「インタラクティブスタディー」というソフトを使って、学習スタート。

分数の内容について、画面に出される問題に次々と取り組みました。間違った回答をした時には、補習の問題も出され、自分の習熟度に合わせて分数の理解を深めることができました。

いつもと違った学習方法を楽しんでいました。

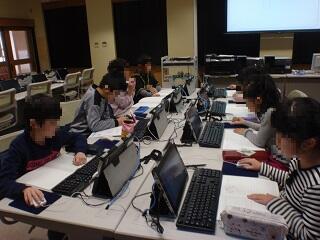

2年 九九&PC活用!

生活科「わたし大すき」の学習では、自分ができるようになったことを見付け、友達に紹介しました。パソコン室のタブレットパソコンを使って写真を撮り、スタンプをつけたり書き込んだりしました。跳び箱、大縄、サッカー、うんてい、一輪車、かけ算、漢字、字が上手になったことなど、できるようになったことをたくさん発見することができました。最後は、自分の撮った写真を絵日記にして印刷してもらい、大喜びでした。

1年生 粘土で作ろう

図工の学習初めとして、粘土をしました。

まるめる、ちぎる、つねる、のばす、こねる…固くなった粘土を柔らかくするところからはじめました。お餅をつくように、手のひらや指先を使って作ります。

まずは、お正月にちなんでお餅を作り、そのあとは、今年の干支である、いのししを作りました。

今までと違って、足の部分はつまみ取って形にしたり、目や耳、きばなど部品を作り完成させました。

プレゼンテーション大会に向けて

木曜日の児童集会は、そのためのリハーサルを兼ねて全校児童に向けての発表を行いました。夢が丘小学校部分だけでしたが、全校児童を前に緊張しつつも、素晴らしい態度でした。

発表に参加する子供たち、頑張って。土曜日、乞うご期待です!

校庭の整備

先日、校庭に教職員で凍結防止剤をまきました。

夢が丘小の子供たちが冬でも校庭で元気に遊べるようにしていきたいと願いをこめてまきました。

今年一年間、本校教育活動にご理解とご協力をありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

学年で大お別れ会

5年生で転出した児童がいたので、学年みんなでお別れ会をしました。

気持ちよく送り出してあげたいと、その子のための手作りの温かい会になりました。

係活動でのお笑いに、遊びに、みんなとても楽しい表情で時を過ごすことができました。

司会者も立候補で集まり、とても上手に会を盛り上げてくれました。

笑いあり、涙ありのとても素敵な会になりました。

新しい学校でも元気に過ごしてほしいと思います。

学校公開・道徳授業地区公開講座のご案内

1月に行われます「学校公開・道徳授業地区公開講座」のご案内です。

ご確認ください。⇨【訂正版】 1月 学校公開・道徳授業地区公開講座のご案内.pdf

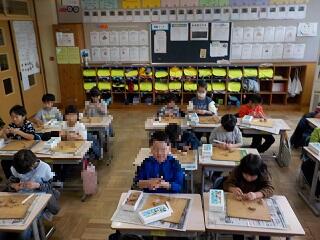

1年生 かきぞめ(こうひつ)にちょうせん中

一年生は今、書初めに挑戦しています。書初めってなあに?からはじめ、4月の頃を思い出しながら、①鉛筆の持ち方 ②字を書くときの姿勢 を確認しました。

お手本をよく見ながら、ゆっくり、そして大きく、力強く書くことを意識して書いています。

教室の中は・・・鉛筆で書く音だけが聞こえます。

左を見て、右に書いて…ゆっくり頑張って書きます。

冬休み中に練習に取り組みます。三学期の本番に向けて、頑張りましょう。

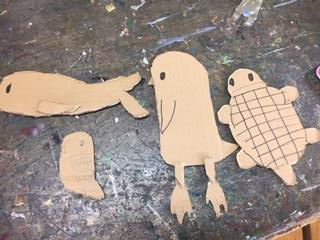

図工室から 「2年 だんだんだんボール」

厚くて硬い段ボールも、スイスイ切ることができる優れものですが、けがも心配な道具です。

はじめに約束を確認して、慎重に切りました。

みんなで好きな動物をつくって、「段ボール動物園」の出来上がり!

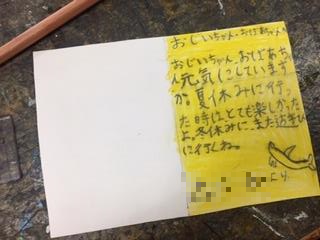

図工室から 「3年 大すきなものがたり」

場面の様子を想像し、受け取る人の喜ぶ顔を思い描き、冬のお便りをつくりました。

大切な人に贈ってほしいです。

図工室から 「4年 幸せを運ぶカード」

誰にどんな気持ちを届けたいのかを考えながら、カードのデザインを決めました。

みんなの思いが届きますように。

図工室から 「2年 つないでつるして」

図工室のあちこちに結んだひもを使って、次々につるしたり、つないだりして楽しみました。

はじめは一人でつくっていた子も、いつの間にか友達といっしょに笑顔で活動していました。

ドンドン長くしていくグループ、横幅を広げていくグループ、網目のようにつないでいくグループなど、それぞれが考えてつくった面白い新聞図工室のできあがりです。

最後は床にしゃがんで、壁につないでいたひもを一気に外しました。

みんなの上に「どさっ!」

遊んだあとは、力を合わせてお片付けも頑張りました。

まつぼっくりのクリスマスツリー

生活科の学習では、身の回りの自然の物を使ってクリスマスツリーをつくりました。学校で用意した缶スプレーで緑や白、金や銀など自分の好みの色を吹き付けました。

それから数日後…「いつやるの?」「早くやりたいなー。」など子供たちは、とても楽しみにしていたようでした。

持ち寄ったビーズや綿、スパンコールなどをボンドで貼り付けました。また、土台にはペットボトルキャップを利用しました。

クリスマスももうすぐです。子供たちは、楽しみにしているようです。

上手にできました!!

全校朝会で表彰がありました。

ハンドロウル大会、ボッチャ交流戦に参加した児童と少年野球ユニコンズの5年生が表彰されました。

一人一人名前を呼ばれると、誇らしい表情で「はい!」と元気な声でこたえていました。

ハンドロウル大会

【⇧高得点目指して、それっ!】

【⇧ドキドキの集計タイム】

「チーム夢が丘」は32チームによる予選を突破し、なんと決勝に進みました。日野第八小学校との決勝戦では力およびませんでしたが、堂々たる準優勝という見事な成績でした。

【⇧見事準優勝!】

また、「共生チーム」は予選で敗退しましたが、その後のボッチャ交流戦では見事優勝を勝ち取りました。

【⇧共生チームはボッチャ交流戦で優勝!!】

選手の皆さん、本当によくがんばりました。お疲れ様でした。そして、応援いただいた皆さん、ありがとうございました。

令和7年度

主な学校行事予定

<12月>

17日(水)クラス遊び

個人面談③

18日(木)4時間授業

七特交流235年

個人面談④

19日(金)4時間授業

たてわり遊び

七特交流4年

個人面談⑤

23日(火)児童集会

24日(水)大掃除

給食終

25日(木)2学期終業式

26日(金)冬季休業日始

(~8.1.7まで)

<令和8年1月>

8日(木)3学期始業式

9日(金)給食始

計測56年

体力アップタイム

委員会活動

12日(月)成人の日

13日(火)体育朝会

大繩週間

計測12年

14日(水)4時間授業

安全指導日

15日(木)読み聞かせ

計測34年

校外学習6年

16日(金)たてわり遊び

17日(土)学校公開

避難訓練

書初展始

防災フェスティバル

19日(月)振替休業日

20日(火)全校朝会

21日(水)4時間授業

23日(金)体力アップタイム

ダンス教室

プロジェクトタイム

クラブ活動

24・25日(土・日)

ひのっ子作品展(イオンホール)

26日(月)イングリッシュ

キャラバン456年

27日(火)大繩大会

29日(木)読み聞かせ

30日(金)クラス遊び

熱中症予防対策サイト

(環境省)

今年も、暑さ対策を行う季節になっています。

下記リンクを参考に、暑さ対策をお願いいたします。

↓こちらをクリック↓

してください。

また、厚生労働省から「熱中症予防のために」のリーフレットが発行されていますので、ぜひ参考になさってください。

(2016年4月から2018年3月まで)