文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

「5R」に取り組もう!!

社会科で「ごみの処理と再利用」の学習を進める4年生。

今日は、実際に、「日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設(以下、クリーンセンター)」と「浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設(以下、可燃ごみ処理施設)」の見学を行いました。

隣接する両施設ですが、大変広く、4年生の人数も多いことから、1・2組と3・4組に分かれて見学です。

クリーンセンターでは、日野市のごみの現状、ごみや資源物のゆくえ、分別の方法などについて、座学で学びます。

その後は、施設内の見学です。

プラスチックごみを手選別しているところの見学です。

中には、注射針などの危険なごみがあったり、資源化できない不敵物も混じっていたりするので、ベルトコンベアで流れてくるごみを手作業で確認して、取り除いていました。

集中力のいる、大変な作業です。

資源化されるごみは、圧縮され、プラスチックリサイクル工場などに運ばれます。子供たちも実際に触りましたが、カチカチの硬さです。

可燃ごみ処理施設では、ゴミ収集車から「ごみピット」に投入されるところを見学します。

日野市、国分寺市、小金井市の可燃ごみを積んだ収集車が次々にやってきます。

こちらは、「ごみピット」の中です。大量のごみに、子供たちもびっくりです。

燃焼の効率をよくするためや有毒ガスの発生を防ぐために、「ごみピット」内では、巨大クレーンでごみを持ち上げ、撹拌(かくはん)します。

2t以上のごみが一気に持ち上がるのを間近で見て、子供たちからも歓声が上がっていました。

ごみは巨大な焼却炉で燃やされます。内部でごみが燃えている様子は、モニターで見ることができました。

まさに「塵も積もれば山となる」という感じで、一人一人の意識のもち方で、ごみの量は相当変わるのではないかと考えさせられました。

係員の方からは、ごみ減量には「5R」が大事であるとの説明がありました。

Refuse(発生回避)

Reduce(発生抑制)

Reuse(再使用)

Return(返却)

Recycle(再生利用)

学校でも、SDGsの観点から、ごみ減量にはしっかりと取り組んでいきます。

ご家庭でも、ぜひ、「5R」を意識していただきたいと思います。【校長】

教育実習生研究授業

9/5から4週間、本校にて教育実習に取り組んできた教育実習生も最終週を迎えました。

前半は、様々な学年・学級の授業を参観したり、本校の教員からの講義を受けたりして学ぶことが多かったのですが、後半は、少しずつ実習生自身が授業を行うようになりました。

今日は、これまでのまとめとして、所属学級の3年3組において、算数の「円と球」の単元で研究授業を行いました。

4週間、共に生活していると、子供たちも「教育実習生の先生の晴れ舞台を応援しなきゃ。」という気持ちになるようで、いつも以上に背筋を伸ばし、話をしっかり聞こうという姿勢が見えました。

ICT機器の活用に積極的な本校。

実習期間中も、ICT機器の使い方を学びましたので、今日の授業でも、実物投影機を使い、円の中心の見付け方を児童に説明させるなど、工夫して授業を行っていました。

子供たちとの人間関係も深まり、個々の児童の理解の状況や考えを把握しながら授業が進められるようになってきました。

授業前は緊張していた実習生も、授業後はホッとしたようで、安堵の笑顔を浮かべていました。

放課後は、参観していた教員と一緒に研究協議会を行いました。

「先輩」として、気付いたことを様々な角度から指摘していましたので、さらなる成長のために取り入れていってほしいと思います。

教育実習も明日と明後日を残すのみになりました。

将来の小学校教育を担えるよう、本校での経験を生かしてほしいと期待しています。【校長】

1年生 with Chromebook

2学期から、自分専用のChromebookで学習を始めている1年生。

教科での活用も進んでいます。

国語の「うみのかくれんぼ」を学習しているので、擬態をしている生物について、Chromebookで調べます。

「校長先生、木の葉のところにカエルがいるんだよ、分かる?」

などと、出てきた写真に興味津々です。

別の1年生の学級では、展覧会に向けた図工の作品作りを始めていました。

想像するだけでは、なかなか絵が描けないので、ある程度の見本が必要です。

「◯◯ イラスト」と手入力し、検索します。

恐竜のイラスト、虹のイラスト、人魚のイラストなど、自分が描きたいサンプルイラストが出てきて、「どれにしようかな〜?」などと迷っている様子でした。

まだまだ担任や校長にヘルプを求めることが多いのですが、一歩一歩前進している1年生たちです。【校長】

何でも一生懸命頑張れば、結果はついてくる!

今年度がスタートして、ほぼ、半年が経ちました。

私は、全校朝会などで、以下のスライドを使いながら、子供たちに繰り返し「校長先生との3つの約束」の話をしてきました。

1学期、「何でも一生懸命頑張ること」として、5/10の全校朝会で子供たちに与えた課題は「反復横跳び」でした。(詳しくはこちら)

昨年度の体力テスト(東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査)の結果では、本校は、反復横跳びが全学年男女とも大きく全国平均を下回っていました。

そこで、5月を「反復横跳び強化月間」として、体育の授業を中心に各学年が練習に取り組みました。

そして6月上旬、練習の成果を生かすべく、体力テストに臨みました。(詳しくはこちら)

先日、今年度の体力テストの結果が学校に届きましたので、今朝の全校朝会で子供たちに以下のスライドで結果を伝えました。

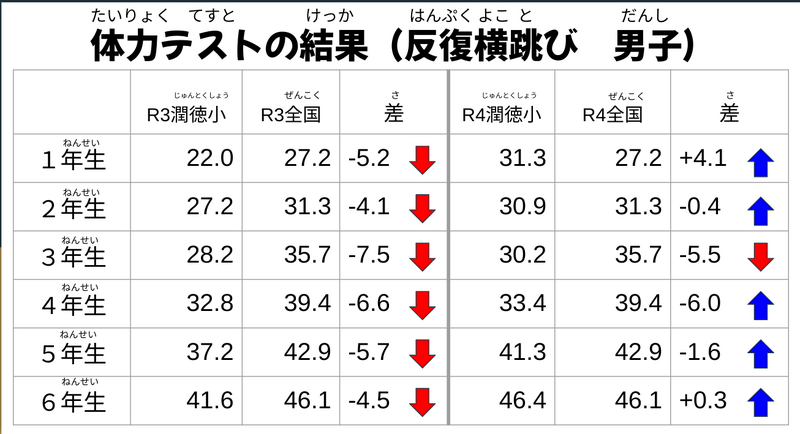

まずは、男子の結果です。

左側の「R3」が昨年度の結果(平均の回数と差)、右側の「R4」が今年度の結果です。

ちょっと表の見方が難しいのですが、例えば、2年生の場合、昨年度(R3)は1年生でしたから、その結果を見ると本校の平均回数が22.0回、全国の平均回数が27.2回となっており、5.2回下回っていました。一方、今年度(R4)は、2年生になり、本校は30.9回、全国が31.3回でしたので、その差が0.4回下回る結果となりました。昨年度が-5.2回、今年度が-0.4回ですから、その差を4.8回縮めたことになり、昨年度より結果を大きく伸ばしたことになります。

同様に計算すると、昨年度比で3年生が-1.4回、4年生が+1.5回、5年生が+5.0回、6年生が+6.0回となります。

ちょっと、3年生が残念な結果となりましたが、他の学年は、記録を伸ばしたことになります。

特に6年生は、大きく伸び、全国平均を超えました。

反復横跳びの計測時間は20秒間。その短い時間で、平均6回も記録を伸ばしたのですから、大変な成果と言えるでしょう。

さらに、1年生は、昨年度は入学前ですから比較する数字がありませんが、今年度、4.1回も全国平均を上回りました。

Tスコアという、いわゆる「偏差値」を表す数字は58.1(平均は50.0)となっていて、全国でも上位とも言える大変素晴らしい結果を出すことができました。

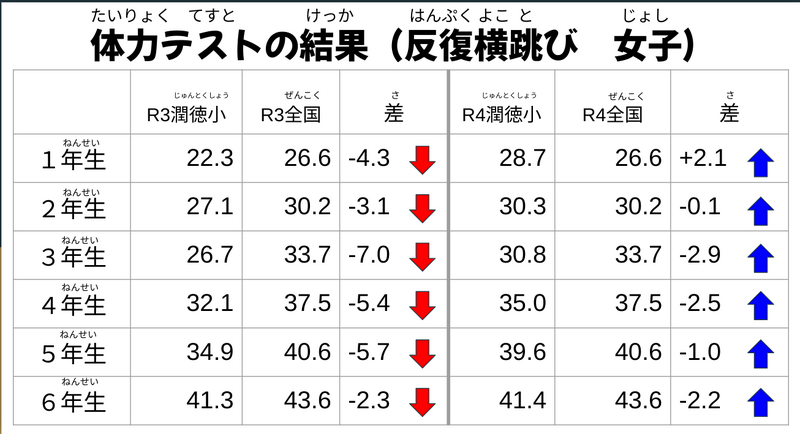

こちらは、女子の結果です。

ご覧のとおり、男子同様、昨年度は、全国平均を大きく下回る残念な結果となっていました。

今年度の結果は、昨年度比、2年生が+4.2回、3年生が+0.2回、4年生が+4.5回、5年生が+4.4回、6年生が+3.5回でした。

全学年が、昨年度より全国平均との差を縮める大きな成果を出すことができました。

特に1年生は、男子同様、昨年度との数値の比較はできませんが、全国平均を超える素晴らしい結果を出しました。

スライドの青い矢印が昨年度よりよい結果が出た学年ですので、全体として、男子、女子とも、伸びが見られた結果が出たものと考えています。

なお、東京都は、全国に比べて体力が低い傾向があります。

日野市内の小学校だけの反復横跳びの結果比較では、本校は、男子が4つの学年が日野市平均を上回り、女子が全学年上回るという大変好成績になっています。

特に1年生が男女とも全国平均を上回った1つの理由は、「反復横跳び強化月間」に6年生が1年生に反復横跳びのコツを教え、マンツーマン指導をみっちりと行ったことだと思います。

本校の重視する異年齢交流が、体力テストでも効果を上げたものとうれしく感じています。

また、初めての体力テストということで、ご家庭でも反復横跳びの練習に家族ぐるみで取り組んだという話も聞きました。

ご協力、感謝申し上げます。

私も、八ヶ岳移動教室で5年生の一部男子と宿舎での秘密練習を行うなど、子供たちにはっぱをかけ続けてきましたので、子供たちの頑張りが一定の成果に結び付いたことに安堵しています。

「反復横跳びの記録が伸びたことが人生にとって何の役に立つのか?」

と問われると、あまり返す言葉がありません。

逃げ足が少し速くなる程度でしょうか・・・(笑)

しかし、何でも一生懸命頑張れば、結果がついてくるということを体感した子供は、必ず、今後も頑張る気持ちをもって物事に取り組むことができると確信しています。

今年度の反復横跳びの取り組みが、その体感の1つになってほしいものです。

ちょうど今、子供たちは、運動会の練習を一生懸命に頑張っています。

その成果を10/8の本番に発揮することができるか…今から楽しみです。【校長】

全校朝会

本日(9月27日)の朝の時間に、リモートで全校朝会を開催いたしました。

まず、表彰を行いました。陸上で優秀な成績を修めた2人を顕彰しました。

次は、校長先生のお話です。

潤徳小の子供たちと校長先生は、「3つの約束」をしています。

①何でも一生懸命頑張ること

②自分も周りの人も大切にすること

③他の人の話を真剣に聞くこと

今日は、①の約束を中心に、みんなで一生懸命取り組んだ「体力テスト」の結果について話がありました。

運動会に向けても、一生懸命頑張って取り組んでいきましょう!

(2016年4月から2018年3月まで)