文字

背景

行間

2023年11月の記事一覧

開校150周年記念式典リハーサル

本日の2時間目、12/2(土)に迫った、本校の開校150周年記念式典のリハーサルが行われました。

本校のような学校規模だと、式典の参加は高学年の5・6年生のみとなるのが一般的です。

しかし、本校では、できるだけ、このおめでたい席に児童を参加させたいとの願いから4~6年生の参加としました。

本当ならば、1~3年生も参加できたらよかったのですが、体育館の収容人数の限界がありますので、当日は、リモートで式典に参加することになります。

校長式辞の場面です。

起立、礼などのタイミングを確認します。

校長からは、今後の卒業式をイメージし、代表児童してふさわしい態度で式典に臨むこと、特に校歌を歌うときは、潤徳小に「おめでとう、ありがとう」の気持ちを込めて歌うことなどを話しました。

日野市教育委員会、JSPの皆様からの記念品の目録を受領する練習です。

式典の後半は、代表委員の児童の寸劇を交えた、開校150周年を祝う呼びかけが行われます。

生ウリーや生サクラモチも出演・・・?

当日は、代表委員からの「隠し玉」がまだあるとの噂も。

代表委員たちの盛り上げ魂は尽きることを知りません。

昨日までお祭りモードだった校内は、今日は厳粛モードに一変です。こうした切り替えがきちんとできるのが、本校の児童の素晴らしいところだと感じています。

150年間で最高の児童が、最高の式典を目指して最後まで努力し続けます。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念 ほほえみ集会

潤徳小学校で、例年、秋に実施している「ほほえみ集会」。今年度は、「日野市市制60周年 開校150周年記念 ほほえみ集会」として、開校150周年にちなんだ集会の第1部をオンラインで、第2部を校庭で実施しました。

第1部では、司会の代表委員会の児童の開会の言葉からスタート!

続いて、校長あいさつでは、集会に臨む姿勢として、

・日野市や潤徳小に「おめでとう」の気持ちを持ち続けること

・代表委員、集会委員、放送委員など、ほほえみ集会の準備にあたってきた児童に感謝の気持ちをもつこと

という話をし、

校長「それじゃあ、いつものとおり、『ほほえみ集会』、盛り上がっていくぞ~!」

と、檄を飛ばして終了しました。

校舎の中からは、「イェー!」と反応する声が聞こえてきます。

続けて、ウリーとサクラモチが、潤徳小の150年間を紹介します。

潤徳小の歴史に関するクイズも出題され、教室の中は盛り上がります。

引き続き、場所を校庭に移して、第2部が行われました。

最初に、全員で、誕生日の歌を歌います。

♪Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, dear じゅんと~く, Happy birthday to you.

続いて、児童全員が記名するなど制作に関わった3つの垂れ幕の披露がありました。雲一つない空の下、垂れ幕が垂れていく様子は、とても美しく感動的でした。

子供たちからも、「わぁ!」という歓声が上がっていました。

そして、集会委員が中心になって考えた、お楽しみのゲームです。

ゲーム内容は、各学級に割り振られた1文字(ひらがなor数字)を一番後ろにいる児童から、背中、または手のひらに書いて、前の児童に回していく、全校伝言ゲームです。

簡単な文字なのですが、やってみると難しいようです。

途中から、違う文字になっている学級が続出です。

一番前の子まで回ると、集会委員が聞き取って、画用紙に書きますが・・・。

並べても、何の意味かよく分かりません。

集会委員から答えが発表されました。

「150さい じゅんとくしょうがっこう おめでとう」

本校は22学級。ちょうど22文字で、各学級1文字ずつ割り振ったというわけです。

大正解!とはなりませんでしたが、全員で楽しむことができました。

最後は、校歌を歌います。

聞いていた校舎も、きっとうれしいことでしょう!

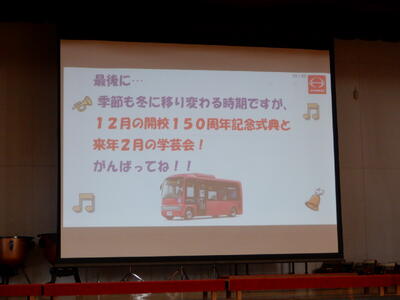

「潤フェス♪」、「ぷち祭り」、「ほほえみ集会」と児童考案の盛り上げ企画ラッシュが続きましたが、このおかげで、開校150周年という特別な年を、みんなで楽しもうとする雰囲気が醸成されています。いよいよ今週末の12/2(土)には、開校150周年記念式典が挙行されます。

週間天気予報も12/2まで晴れが続いており、絶好の日和になりそうです。

大成功の予感しかありません。

それにしても、垂れ幕と青空のコントラストの美しさは、写真では表現できないほど、美しいものでした。

開校以来の150年間で最高の美しさではないか・・・と思います。

思わず、本校のホームページのタイトルの写真を変えてしまいました。

なお、ウリーとサクラモチもクリスマス仕様にバージョンアップです!【校長】

「潤祭」、惜しまれつつ終了!

本日の中休みは3・4年生、昼休みは1・6年生が来場しました。本日も会場は大盛況です。

射的は、難易度が高めです。コントロールが難しく、的に当てるのに苦労しているようでした。子供たちの顔は、真剣そのもの!

ボウリングで遊ぶ子供たちの様子です。ストライクが出た子もいました。おめでとう!

代表委員会の「ぷち祭(潤祭)」担当の皆さん、楽しい企画を立案してくれてありがとう。皆さんのおかげで、学校全体が笑顔でいっぱいになりました。

明日の3校時には、「ほほえみ集会」があります。この集会も、代表委員会の皆さんが計画して準備をすすめてくれています。学校を楽しくしようと様々なイベントを開催してくれる代表委員会は、本校の誇りです。明日も楽しみにしています!

♪運転手は君だ 車掌は僕だ~

今日の2~4時間目、2-1と2-4が京王線の高幡不動駅の横にある検車区に見学に行きました。(2-2、2-4は、先週実施済み)

なかなか内部に入ることのできない検車区。

最初に、スライドで、検車の概要等について教えていただきます。

ヘルメットをかぶり、「ミニ検車員」に早変わりです。

「ピット」と呼ばれる検車場に移動しました。

ちょうど、電車が入ってきます。

間近で電車を見ることができ、すごい迫力です。

電車を下から見上げます。

日頃、絶対に見ることのできない、電車の下部に興味津々の子供たちです。

続いて、検査用の車両に乗り込みます。

まるで、遠足に出かけるような雰囲気です。

この後、「洗車体験」をするのですが、少し待ち時間があります。

そこで、係の方が、「アナウンス体験」をさせてくださいました。

2年生A「次は、南平~、南平に停まります。」

2年生B「閉まるドアにご注意くださ~い!」

すっかり車掌気分です。

ちょっと、いたずらしたくなります。校長も車内アナウンスしてみました。

校長「それでは、四六?」

2年生たち「・・・24!」

校長「四七?」2年生たち「28!」校長「四八?」2年生たち「32!」校長「四九?」2年生たち「36!」

校長「これで、算数の授業を終わります。」

2年生たち「あはは」

これを聞いていた係の方が、3の段と5の段を出題。

車内は、ちょっとした算数教室になりました(苦笑)

まだ、時間があったので、何と、運転席に座らせていただく体験もさせていただきました。

短時間に、車掌さんも運転手さんも体験!ラッキーです。

校長も体験です。

校長「右ヨシ!左ヨシ!出発進行~!」

小さい頃からの夢が叶いました。

そして、洗車体験です。

自動車と同じです。電車が専用の洗車場に向かって動きます。

まず、汚れが落ちやすい洗剤が車両にまかれ、その後、大きなブラシのあるトンネルに入ります。

そこに、強力なシャワーが吹きかけられます。

車内は、夏のプールの時と同じような絶叫が上がります。

実際に濡れるわけではないのですが、すごい迫力です。

今日は、5年生の「ものづくり教室」と2年生の「検車区見学」が行われました。

共にプロの仕事を間近で見せていただく大変貴重な機会となりました。

トラックにしろ、電車にしろ、乗る方の安全を守るために、細かい検査が繰り返されていることがよく分かりました。

日頃、当たり前のように利用しているものの裏側には、多くの方の努力があることに気付いてほしいものです。

京王線の検車区の皆様、大サービスの説明、ありがとうございました。【校長】

ものづくり教室(5年)

5年生は、社会科で日本の工業を学習しています。

近年のIT関係の急激な成長等により、社会の産業構造は大きく変化しつつありますが、我が国にとって、自動車産業が基幹産業であることは変わりありません。

今日は、地元企業の日野自動車の皆様においでいただき、「ものづくり教室」として、自動車、特にトラックの生産に関する出前授業を行っていただきました。

まずは、スライドで、ダカール・ラリーで疾走するトラックの様子や工場内でトラックが生産される工程等について説明があります。

スライドの最後には、本校にエールを送っていただきました。

ありがたいことです。

座学の後は、ブースに分かれて体験をします。

写真は、プレス体験をしているところです。

プレス機を使うと小さな力で、金属板の形を変えることができます。

金属板には、日野自動車のロゴとトラックの絵が浮き出ます。

台紙に入れ、プレゼントとして持ち帰れます。子供たちも大喜びです。

こちらは、工具を使って、ネジを締めたり緩めたりする作業の体験ブースです。

大きな音が出る工具なので、子供たちも最初は怖がっていますが、一瞬で締めたり緩めたりできるので、驚いています。

こちらは、トラックの心臓部にあたるエンジンの仕組みを学ぶブースです。

なかなか、見ることができないエンジンの構造を実験を交えながら分かりやすく説明していただきました。

こちらは、トラックの部品展示のブースです。

様々な部品が組み合わさってトラックが生産されていることを実感します。(ごく一部の部品ですが)

中には、ハンドルを握って、トラックドライバー気分になったり、専用シートに腰かけて、リクライニングを試す子などもいます。

実際の体験をすることも大事ですが、エンジニアの方々から直接、ものづくりに懸ける情熱を伺えたことはさらに貴重な経験だと感じました。

「技術立国ニッポン」を引き継いでいけるかは、今の小学生の今後の頑張りにかかっています。

プロの仕事から多くのことを学んでほしいと思います。

日野自動車の皆様、ていねいにご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)