文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「最も静かなイベント」進行中!

昨日の「逃歩中」、2学期の「潤クリ」など、派手にお祭り騒ぎをするイベントばかりのように感じる本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですが、それだけではありません。

実は、現在、長期にわたる最も静かなイベントが進みつつあります。

先週の2/10のこと。

給食時の昼の放送で、「整美委員会×集会委員会」のコラボによる「そうじで宝探し」(詳しくは、こちら)の結果発表が行われる中、図書委員会からもイベントの告知が行われていたのです。

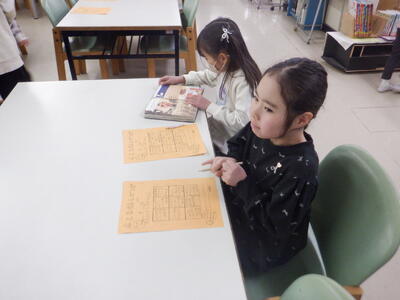

・低・中・高学年用の「図書ビンゴ」の用紙を配布する。

・該当する本を読んだら丸を付けて、ビンゴを完成させてほしい。

・読んだ本の中で1冊、用紙の中に感想を書いてほしい。

・期間は2/27(金)までとする。用紙は図書委員が回収に行く。

・放送でビンゴになった人数の多かった学級を紹介する。

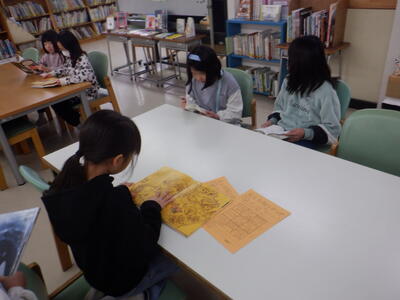

ということで、休み時間の図書室には、ビンゴ用紙を持った子が来室しています。

オレンジの用紙は低学年用です。

ビンゴに指定された本は、図書委員会の子たちが選んだものです。

その本が借りられてしまったら、なかなかビンゴにならないのではないかと心配になるところですが、そこはうまく工夫されています。

「『かいけつゾロリ』シリーズを読もう!」

「 虫に関する本を読もう!」

など、シリーズやカテゴリーを基にした課題になっており、複数の本が選べるようになっているのです。

中学年用は緑色の用紙。

高学年用は水色の用紙です。

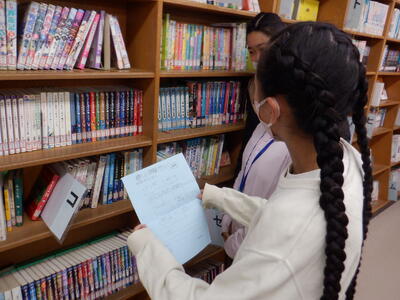

読書の楽しみもありますが、課題の本を図書室から見付ける楽しみもあります。

ちょっとした宝探しです。

1~3年生は、週の時間割の中に図書の時間を設けています。

読み聞かせなどを通じて読書への関心を高めたうえで、

図書ビンゴの取組を進めるような工夫をしています。

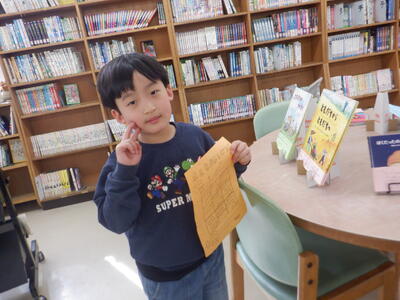

1年生A「校長先生、あと2冊でビンゴだよ。」

静かに読書をする中で、ひそひそ話で教えてくる子供たち。

静かな中にも、ビンゴ達成の心は燃えているようです。【校長】

水を得るためにどのくらいの時間がかかる?

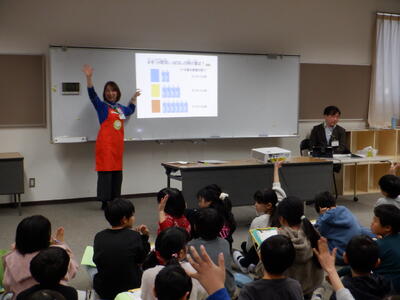

総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考えるために学習を続けている4年生。

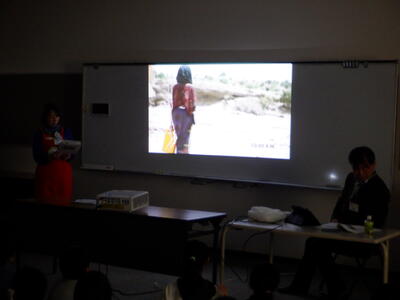

今日は、「コープみらい」の皆様による「SDGsを考えよう」の出前授業で考えを深めました。

今回、取り上げるのは、SDGsの取組の17のゴールのうち、「2 飢餓をゼロに」、「3 すべての人に健康と福祉を」、「6 安全な水とトイレを世界中に」、「12 つくる責任 つかう責任」、「13 気候変動に具体的な対策を」、「14 海の豊かさを守ろう」です。

今回の出前授業で特に子供たちの心に残ったのが「13歳のアイシャの1日」という動画だったようです。

・エチオピアに住む13歳の女の子、アイシャの1日は朝の6時半から始まる。

・7時過ぎには1頭のラクダとともにポリタンクを持って、遠くの水場まで歩いて出かける。

・歩くこと約3時間半の10時半過ぎ、ようやく水場に着き、顔を洗い、家族の衣類の洗濯をし、飲料水としてポリバケツに水を汲む。

・しかし、その水は、泥水であり、飲料に適したものではない。

・アフリカの灼熱の日差しの中、家に帰ったのは16時前。

・その後、質素な食事をし、17時半過ぎから少しだけ勉強する時間がとれる。

・それからも家事の手伝いをし、21時半に就寝する。

これが家族の役割になっていて、休みなく毎日続くという内容です。

わずか5Lほどの水を得るためだけに8時間も費やしていて、勉強する時間も自由な時間も削られるのです。

蛇口をひねれば一瞬できれいな水が手に入る日本の環境とは大きく違うことに驚く子供たちです。

水を1分間出しっぱなしにすると、2Lのペットボトル6本分、つまり12Lの無駄になるというお話もありました。

講師の方「みなさん、顔を洗ったり、歯みがきをしたりするときなど、水を出しっぱなしにしていませんか?」

4年生A「僕はやってないけど、親がやってるな・・・」

つぶやく声が聞こえます。

潤徳ファンの皆様も気を付けましょう。

また、国連保健機関などでは、飢餓地帯の子供たちの腕の太さを測定し、健康状況を確認しているとのことです。

「命のメジャー」と言い、腕の太さが周囲9cm以下になると、深刻な栄養失調の疑いがあるとのことでした。

この「周囲9cm」というのが、ちょうどペットボトルのキャップの周りの長さと同じくらいなのだそうです。

実際にペットボトルのキャップを配っていただき、栄養失調状態になっている子の腕の細さを体感します。

今回の出前授業を受け、感想をまとめ、発表する子供たち。

4年生B「顔を洗っているときなどは水を1回止めて、水を無駄にしないようにしたいです。」

4年生C「アイシャの生活を見て、水1Lはとても貴重なものだということが分かりました。いつでも水を自由に使えるのは普通じゃないんだと気付きました。」

校長「こうした、世界で困っている子たちのために、2/26、27にできることがあるよ。何だろう?」

4年生たち「ユニセフ募金!」

「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」、できることはたくさんありそうです。

貴重な学びの場を提供してくださった、コープみらいの皆様、どうもありがとうございました。【校長】

【潤ファミ×子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小にハンター大量出没!

今からちょうど1か月前の1月19日。

突然、校長室に集会委員たちが訪ねてきました。

集会委員A「私たち、最後の集会を計画しているので、ぜひ、『逃走中』をやってみたいと考えているんです。いいですか?」

集会委員たち「お願いします!」

全く根回しなしの「直訴」で、判断に迷いましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫く本校ですから、子供たちの真剣な提案はできるだけ実現できるようにしなければなりません。それが大人の役割です。

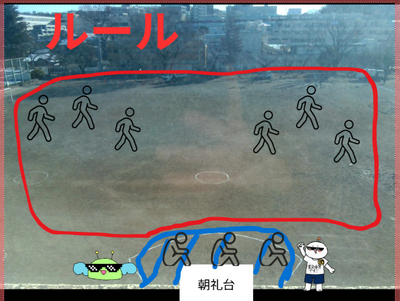

校長「潤徳小は子供たちの数が多いから、危険にならないルールを作れるならいいよ。」

集会委員たち「やった~!」

校長の意見を受け、「逃走中」ならぬ「逃歩中」として、綿密な計画を立ててきた集会委員たち。

本番の日を迎え、ハンター役ではないのに全員サングラス姿で気合を入れて臨みます。(笑)

そして、今回、「潤ファミ企画」として潤徳ファンの方々にハンター役を募ったところ、多くの皆様にご協力いただきました。

早朝からお集まりいただき、ありがとうございました。

児童集会のために校庭に出てきたら、朝礼台前に黒ずくめの集団がずらりと並んでいるので、ざわつく子供たち。

集会委員が念のためルール説明を行います。

集会委員A「今年度最後の児童集会は『逃歩中』です。これは、私たちが校長先生に直接”抗議”してできるようになった集会です。」

(それを言うなら、「抗議」じゃなくて、「協議」でしょ・・・。)

一人で心の中でツッコミます。(苦笑)

ルール説明と言っても、「逃歩中」と聞くだけでルールを瞬間的に理解している子供たち。

すごい浸透度です。

合図と同時にハンター出動!

早歩きで逃げる子供たちを次々確保していきます。

校長も「ハンターモード」で子供たちのことを追いかけますが、特に低学年は、相当引きつった表情で逃げていきます。

サングラス1つで恐怖心が著しく高まるようです。

「『優しい校長先生』が売りだったのに・・・」

若干、罪悪感を感じながらもハンター役に徹します。(苦笑)

ハンターに確保された子たちは朝礼台の前に集まってきますが、2分間経つと、集会委員から号令がかかります。

集会委員B「ミッション!ミッション!」

解放イベントです!

副校長「私は、潤徳小の女神です!」

しばらく「小芝居」が続きますが、どうやら、集会委員が女神にじゃんけんに勝つと「解放」されるミッションのようです。

確保された児童「頑張~れ!頑張~れ!」

シュプレヒコールが上がります。

若干”お約束”っぽいですが、集会委員が見事にじゃんけんに勝利します。

それを見て、一斉に「脱走」していく子供たち。

さらに確保時間が2分間延長されます。

こうして、最後まで歩いて逃げ切った子たちがWinnerになりました。

(もちろん、賞金はありません。)

「教職員ハンター」と「潤徳ファンハンター」が力を合わせて子供たちを追い込んだ「逃歩中」。

今年度実施した「潤ファミ企画」の中で、一番多くの潤徳ファンの皆様にご協力いただきました。

児童集会の盛り上げに一肌脱いでいただき、本当にありがとうございました。

また、企画の中心となった集会委員会の担当の6年生児童にとっては、「子供たちがつくる学校プロジェクト」をやり抜いた達成感があったようです。

1年間、独創的な集会を企画・実施し続け、本校を盛り上げてくれました。

後輩たちにもこの想いは引き継がれていくことでしょう。【校長】

【潤ファミ】高幡不動尊博士を目指して

1月に「下見」として高幡不動尊の見学(詳しくは、こちら)をした3年生。

今日は本格的な見学になりますので、今回も「潤ファミ先生」のご協力をいただいて出発です。

早速、横断時の補助などの「職務」を果たす「潤ファミ先生」。

寺務局の皆様のご協力をいただき、1・2組と3・4組の2グループに分かれて見学します。

境内は工事中の箇所があるため、朝から工事車両の往来が多くあります。

「潤ファミ先生」の見守りをいただき、安全に参道を通行することができます。

ご厚意により、一般参観者であれば拝観料が必要な「奥殿(寺宝展)」を見学させていただきました。

中は撮影NGですので公開できませんが、重要文化財である「不動明王像」(詳しくは、こちら)の前でお話を伺う貴重な機会を伺いました。

平安時代から、幾多の火災や天災等を乗り越えて現存している「お不動さま」の迫力に子供たちは圧倒されていました。

木造というのも驚きです。

「大日堂」の見学もさせていただきました。

中では、「鳴り龍」の体験もできました。

一生懸命、手を打つ子供たち。

龍の鳴き声は聞こえたかな?

五重塔の説明も伺います。

この頃になると空がすっきり晴れて、子供たちと五重塔が映えます。

通常の参拝時には見ることができない場所に入ることができ、また、詳しい説明を伺うことができて、子供たちも「潤ファミ先生」も貴重な体験になったようです。

また一歩、「高幡不動尊博士」に近付いた3年生たちです。

貴重な機会を与えてくださいました関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】緊急告知、2連発!

校長「以上で、校長先生の話を終わりま・・・」

いつものとおり、全校朝会を終えようとすると・・・

児童会本部役員たち「ちょっと待った~!」

本校の”お約束"で告知タイムです。

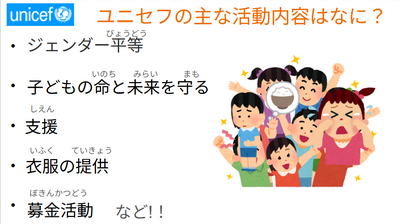

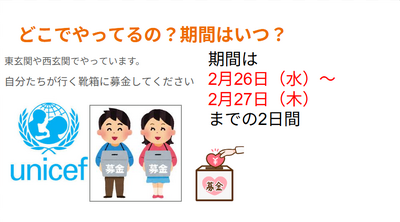

今年もユニセフ募金を実施するため、協力の依頼です。

児童会本部役員A「ユニセフでは世界の全ての子供の命を守り、健やかに成長を支え、明るい未来を作ることを目的に保健だけではなく、教育や水の衛生を管理しています。具体的にはトイレの設置、支援プログラムなどです。」

一生懸命調べてきたユニセフの活動内容を紹介しつつ、協力を呼びかけます。

上のスライドの日程で実施しますので、保護者の皆様もご協力をよろしくお願いいたします。

児童会本部役員B「避難生活に苦しんでいる人、生活に苦しんでいる人のためにもユニセフ募金をよろしくお願いします!これで児童会本部役員会からのお知らせを終わりま・・・」

集会委員たち「ちょっと待ってください!」

思いっきり怪しい姿でテンション高めな集会委員たちが告知PART2を行います。

2/19(木)の朝に行われる「逃歩中」の児童集会のルール、逃げてよい範囲などの説明です。

集会委員が怪しい姿なのは、はやくも「ハンターモード」のためです。

告知中も背後で怪しい動きをしている他の集会委員たち。

告知終了と同時に全員怪しい姿で飛び出して全校児童にアピールする集会委員や担当教員たち。

なぜか、先ほどまでユニセフ募金の真面目な告知を行っていた児童会本部役員たちまでサングラスをかけて「乱入」しています。

なお、ハンター役は、現在、潤徳ファン有志の方々も募集中です。

続々とお申込みいただいているところですが、児童の活動を盛り上げるために一肌脱いでくださる方々をギリギリまで募集中です。

お時間のある方は、ぜひ。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)