文字

背景

行間

2024年12月の記事一覧

令和6年度第2学期終業式

8/26から始まり、約4か月の長い期間続いた2学期も今日で最後を迎えました。

今朝は、リモートによる終業式を行いました。

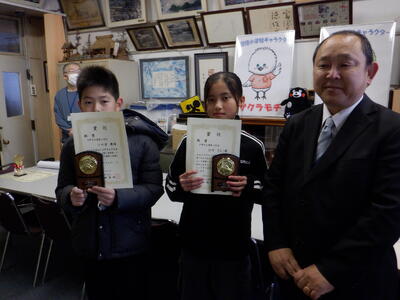

式に先立ち、11月から12月にかけて頑張った子たちの表彰です。

まずは、女子野球で活躍した児童です。

優秀な成績を収めたサッカーチームの児童です。

「税の書道展」で入賞した児童です。

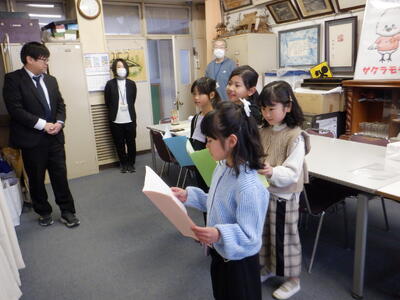

続いて、2年生の代表児童から今学期頑張ったことの発表です。

MJコンサート、町たんけん、縄跳び、九九や漢字の学習など一生懸命頑張った2年生たちです。

校長からは、各学年の主な校外活動の振り返りと、「子供たちがつくる運動会」、「新!・心!MJコンサート」、「潤杯」など、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の活動などについてスライドにまとめて話をしました。

定番となってきた、生伴奏ライブ校歌。

生中継に合わせて子供たちも起立して歌います。

終業式終了後には、生活指導担当教員から「冬休みの過ごし方」について、

情報教育担当教員からは「冬休みのChromebookの使い方」について、それぞれ指導がありました。

最終日ですから、通知表を渡され、

年末ですから、大掃除をし、

そして、まだ続く「クリスマスモード」で楽しんで過ごしました。

どうやら、昨晩、多くの1年生のところにサンタクロースがやって来たようです。

朝からごきげんな1年生たちに話しかけます。

校長「どうしよう。昨日、校長先生のところにサンタさんが来てくれなかったの・・・。みんなのところには来てくれた?」

1年生たち「来た!」

1年生A「ちゃんとお手紙書いた?」

校長「え。忘れちゃった・・・。」

1年生B「だからだよ。来年は頑張ってね!」

慰められました。(苦笑)

校長のところにサンタクロースは来てくれなかったものの、2学期、子供たちに大きな事故もなく過ごすことができたのは何よりもうれしいクリスマスプレゼントです。

明日から冬休み。楽しく健康にお過ごしください。

よいお年を!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小にサンタクロース大量発生⁉

今夜はクリスマスイブ、明日はクリスマスです。

校内を回っていると・・・

あちらこちらにサンタクロースが出没しています。

こちらは6-1。楽しく遊んでいるところですが、何人もサンタクロースの子がいます。

「クリスマスパーティー」開催中なのです。

6-4にも何人もいます。

6-4オリジナル人狼ゲームを係の児童が説明しています。

このためにプレゼン資料を作ってくる力の入れようです。

4-1はクリスマスにちなんだ寸劇を体育館のステージ上で公開です。

これらは、1時間目の様子なのですが、2学期末を迎え、各学級等ではお楽しみ会系のイベントが次々開催されています。

クリスマスは欧米文化。

それにちなんで・・・というのはこじつけすぎかもしれませんが、「英語に親しむ活動」に楽しく取り組む2年生の子供たち。

1年生も楽しんでいます!

クリスマスソングが流れる中、「クリスマスばくだんゲーム」で遊ぶ1-3の子供たち。

1-1は和風テイスト。

射的、くじ、動物カフェ・・・などのお祭りを開催です。

5-2はクリスマスビンゴ大会!

3-4にもサンタクロースがいます!

「ハンカチ落とし」で楽しむ子供たちですが・・・校長も強制参加させられる羽目に。

1-4でも「英語に親しむ活動」が行われていました。

4-3では「4-3フェス」として、激しいダンスパフォーマンスが繰り広げられる場面も。

3-2にも大量のサンタクロースが・・・

全部の学級を取材できたわけではありませんが、今日、明日にかけて、多くの学年・学級で趣向を凝らしたイベントが企画・実施されています。

もちろん、学校としてクリスマスパーティーの開催を推奨しているわけではないものの、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める本校にとって、子供たちが学級会や係活動等を通して自分たちで計画を立て、実施していく過程を学ぶことはとても重要であり、一人一人にこうした意識が根付きつつあること感じます。

と、そんなことを考えながら校長室に戻ってみると、今日は2学期の給食最終日。ちょっと豪華なクリスマスメニューです。(詳しくは、こちら)

心もおなかもクリスマスモードです。(笑)

皆様、メリークリスマス!【校長】

書き初めに挑む!

日本の伝統行事とも言える書き初め。

年が改まって書くものですが、学校では、実質、2学期中に指導が行われます。

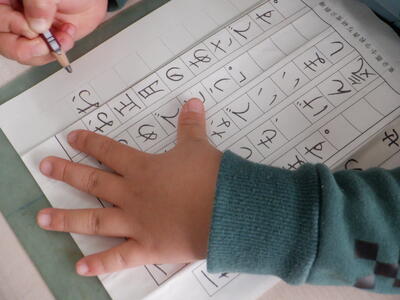

特に1年生にとっては、初めての書き初めです。

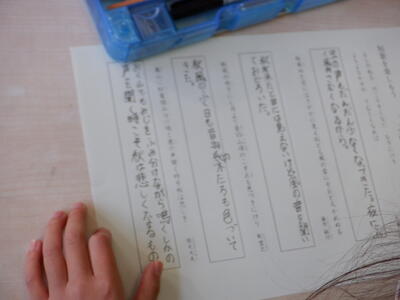

1・2年生は鉛筆を使う硬筆になりますが、心構えは3年生以上の毛筆と同じです。

お手本を1行ずつ折り、常に書こうとするマスの横にお手本の文字が来るようにします。

このような細かい指導を繰り返し行う必要があるのです。

実は、書き初めの最難関ポイントは「名前」です。

当然、一人一人の名前は違いますから、お手本はありません。

そこで、教員は、清書用のマスと同じ大きさ、フォントにして、一人一人の「名前お手本」を作っています。

書き初めには、各教員の陰の努力がかなりあるのです。

写真は、名前だけの練習用紙のチェックを担任から受けているところです。

ICTも使いながら、清書用紙やお手本を置く場所、お手本の折り曲げ方などを一つ一つ確認して作業を進めていきます。

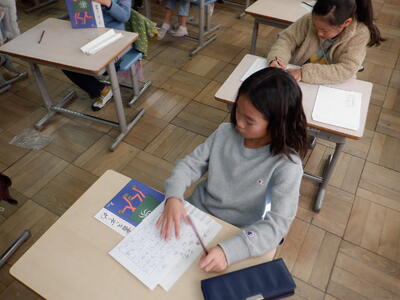

2年生も硬筆の書き初めの練習をしています。

1年生のときに経験済みですが、お手本の文字の量が増え、漢字も多く使うようになります。

さらに、自分の名前にも習った漢字が使える子が増えてきているので、難しさが増します。

これも教員特製の書き初め練習用紙で、練習段階ではお手本を折り曲げなくてもすぐ横のマスで文字を書けるように工夫されています。

今日は、本番用の清書用紙で練習しました。

1年生と同様、1行ごとに折り目をつけ、すぐ横にお手本の文字が見えるようにします。

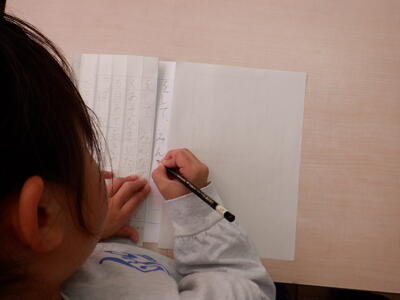

また、使用する鉛筆が4B以上の濃い鉛筆なので、手が汚れやすくなり、書き進めるうちに、清書用紙が黒くなってしまうおそれがあります。

そこで、それを防ぐために書いている行のすぐ横に裏紙を敷き、手の汚れが清書用紙につかないようにしています。

書き初めは日本の伝統文化ですが、それを指導する教員の工夫も伝統文化と言えそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤フェス2」の炎は消えず!

インフルエンザ等の感染症拡大を受け、延期を決定した「潤フェス2」

12/16(月)の初日は大盛り上がりだったので、2日目以降の出場予定者にとっては、延期がとてもショックだったようです。

そこで、本日の中休みに出場予定者を体育館に集め、今後の予定などについての説明が行われました。

担当教員「延期になってしまったのは残念ですが、中止になったわけではありません。考えようによっては、もっと練習時間がとれるということです。みなさん、やる気はありますか?」

「オーッ」と雄叫びを上げる出場予定者たち。

やる気は全く衰えていないようです。

それにしても、すごい出場予定者の数・・・。

今日集まったのは、ステージパフォーマンス出場予定者です。

実は、「潤フェス2」では、場所の関係などで体育館では披露できない子が事前録画を行う「映像パフォーマンス」部門もあり、その対象の子は集まっていません。

いかに「潤フェス2」の関心度が高いか分かります。

もちろん、企画運営を行う代表委員の子供たちの気合も十分です。

3学期は様々な行事などが詰まっており、1週間連続で「潤フェス2」を行う期間を設定することが難しかったのですが、調整して、令和7年2月17日(月)~21日(金)を延期期間と決定しました。

「潤フェス2」は大クリスマスパーティーを兼ねる予定だったのですが、今年度を締めくくるイベントに変更です。

しばらく間を開け、また「炎の1週間」を迎えたいと思います。【校長】

光る君に想いを馳せて・・・

国語では、小学校でも「古文」に関する内容を学習します。

5年生では、「冬の朝」の学習で、枕草子の一節などを学習します。

「冬はつとめて。雪の降りたるは、言ふべきにもあらず、霜のいと白きも、また、さらでもいと寒きに、火など急ぎおこして、炭もて渡るも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も、白き灰がちになりてわろし。」

現代語と違う言葉もありますが、「冬」について、およそ1000年前の感覚と現代の感覚が近いことに理解を深めます。

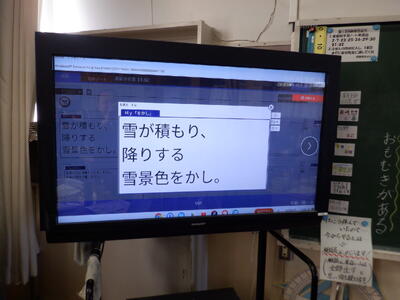

そこで、現代のICT技術を駆使し、5年生も清少納言の感性に近付けるよう、冬の情景で「をかし」と感じるものを挙げました。(「をかし」・・・よい、美しい、趣がある)

学級で話し合って、「をかし大賞」に選ばれたのが写真の作品です。

ひょっとしたら、1000年後まで語り継がれるかもしれません。(笑)

今年も大河ドラマを「完走」し、平安文学への興味が高まった校長。5年生と雑談します。

校長「『光る君』、終わっちゃったね~。見てた?」

5年生A「私も毎週見てた!ちょっと最終回のエンディングが納得いかないけど・・・。最近、『枕草子』や『源氏物語』の本を図書室で借りてるんだよ。」

3年生は「短歌を楽しもう」の学習に取り組んでいました。

「むしのねも のこりすくなになりにけり よなよなかぜの さむくしなれば」(良寛)

「秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」(藤原敏行)

「秋風の吹きにし日より音羽山峰のこずゑも色づきにけり」(紀貫之)

「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞く時ぞ秋は悲しき」(猿丸太夫)

秋にちなんだ4首の短歌から浮かんだ情景を考えます。

意味が分からない言葉もある中、短歌から想像できることを書き留めていきます。ほぼ、「現代語訳」に近いことを書いている子もいました。

3年生ですから、正確な意味を覚えるというより、短歌の31音のリズムに親しむことが大事です。

暗記できるくらい繰り返し音読します。

こうして、昔からの感性を文字で脈々と受け継いでいることが「日本人」としてのアイデンティティを育むことにつながっていると思います。

1000年後、「ふてほど」が語り継がれているのでしょうか・・・?【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)