文字

背景

行間

2025年9月の記事一覧

【MJ】明星×潤徳 公式会議

本校の「トップオブザトップ」である5・6年生の児童会本部役員は、大きく、3つの分担に分かれています。

第1は、「潤八なかよし大作戦」担当

第2は、「MJリターンズ!」担当

第3は、「?」担当です。(まだ、公開していないので秘密です。)

今日は委員会活動の日です。

児童会本部役員たちは、3つの担当に分かれてそれぞれ話し合いを進めました。

そのうち、「MJリターンズ!」担当の子供たちが校長室に集まってきました。

なぜなら、明星大学学友会吹奏楽団の団員の方々とオンライン会議を行うためです。

昨年度の「MJコンサート」からさらに発展させた内容とするために、今回は「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわり、計画段階から子供たちが主体的に関わるようにしています。

そこで、この委員会活動の時間に楽団の方々に参加していただき、オンラインによる打合せを実施することになったのです。

Google Meetを使って、明星大学とつなぎます。

楽団からは、主に副団長の方が対応してくださいました。

なお、明星大学学友会吹奏楽団は、先日の9月21日に開催された「第65回東京都吹奏楽コンクール大学の部」にて、見事金賞を受賞し、悲願だった「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部」の出場権を勝ち取りました!

創部以来2回目の全国大会出場という歴史的な快挙を成し遂げ(58年ぶりとのことです)、喜びの絶頂にある楽団の方々ですが、こうした中でも本校との絆は大切にしてくださっています。

「MJリターンズ!」担当のリーダーの挨拶から会議がスタートです。

まずは、各自が自己紹介します。

6年生委員A「わたしは、ピアノを習っています。よろしくお願いします。」

音楽にちなんだ自己紹介をしている子もいます。

協議開始です。

とは言っても、トップシークレットの内容なので、今の段階で明かせることはないのですが、本部役員たちの提案に対して、楽団の方々が実現可能性について話をしてくださるという感じになりました。

子供たちの相当無茶振りな要求にも全力で答えようとしてくださる楽団の方々。

全国レベルの風格を感じさせます。

20分近く、熱のこもった議論が行われ、大まかなコンサートの流れが見えてきました。

全国2万校弱ある小学校のうち、小学生と大学生が本格的に会議を行っているのは本校だけではないでしょうか。

さすがに、慣れないオンライン会議で、子供たちも緊張しっぱなしという感じでしたが、「子供たちがつくる」ということを貫き通し、唯一無二のコンサートをつくり上げてほしいものです。

なお、コンサートの開催日時が決定しました!

12月2日(火)4校時(特別時程 11時15分~)本校体育館にて

昨年度同様、保護者等の方も観覧できるよう計画を立てますので、お楽しみに!

ひょっとしたら、そのときは、明星大学学友会吹奏楽団が「全国制覇」している後かも!【校長】

手話を使ったコミュニケーションによる「幸せ」

総合的な学習の時間に「福祉」についての体験をしたり、調べ活動を行ったりして、「みんなの幸せ」について考えている4年生たち。

今日は、日野市聴覚障害者協会、日野市手話サークルの皆様のご協力を得て、耳の不自由な方とコミュニケーションを図る方法について学びました。

司会の方「誰が耳の聞こえない人か分かりますか?」

根拠なく手を挙げる子供たち。

耳が不自由であることは外見だけでは分からないのです。

実生活でも不便なことがあります。

司会の方「みなさんは、朝、どうやって起きますか?」

「目覚ましをかける」、「お母さんに起こしてもらう」など、口々に答える子供たち。

しかし、耳の不自由な方が一人暮らしをしていた場合、どんなに大きな音の目覚まし時計を鳴らしても起きることはできません。

そこで、時間になったら振動する装置をポケットの中に入れておく工夫をしているそうです。

音が聞こえなくても、例えば、来客があったら人感センサーでライトがつくなど、代替の方法があることを学びます。

次に、耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法について考えます。

子供たちからは「手話」との声がすぐ上がりますが、それだけではありません。

「身振り」、「口話」、「空書」、「指文字」、「筆談」など、様々な方法があるのです。

しかし、覚えてしまえば、すぐに、手軽に、正確に耳の不自由な方とコミュニケーションをとることができるのが手話です。

そこで、基本的な挨拶や単語について教えていただきました。

それぞれの手話には成り立ちの意味があり、そのことを教えていただくことにより、子供たちは楽しみながら手話を覚えていました。

最後は、質問コーナーがありました。

4年生A「何時に寝ますか?」

ということを自分の知っている手話で聞いている子もいました。

4年生B「今年の目標は何ですか。」

聴覚障害の方「たくさんの人に手話を知ってもらい、使ってもらうことです。」

今日、4年生の多くが手話のことを知ったので、目標に少し近付いたかもしれません。

「拍手」の手話で感謝の気持ちを伝える子供たち。

音はなくても、相手に自分の意思を伝えることはできるのです。

また1つ、「幸せ」の在り方を考えた4年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】いよいよ、1年生も始動!

今週、続々と運動会の学年練習が始まっていますが、今日は、1年生が小学校最初の運動会に向けた学年練習を行いました。

担任「これから、1年生の運動会練習を始めます。」

1年生たち「よろしくお願いします!」

礼に始まり、礼に終わる基本を学びます。

今年度は、全学年から招集された「運動会実行委員会」が活動しています。

あらためて、1年生代表の運動会実行委員が紹介されました。

練習開始前に気合入れです。

運動会実行委員「運動会、頑張るぞ~!!」

1年生たち「お~っ!!」

体育館に絶叫に近い声が響きます。

気合は十分なようです。

例年、1年生はリズム玉入れの競技を行っていたのですが、全学年、表現種目を行うことになったため、玉入れではなく、ダンスの練習に取り組んでいます。

どうやら、これから、子供たちの創作ダンスも取り入れていくようです。

新種目に取り組む1年生たち。

どうなるか、楽しみです。【校長】

戦争に関するブックトーク

小学校では「戦争や平和」に関する内容を取り扱う学習があります。

5年生は国語で「たずねびと」を学習する中で、原爆の悲惨さや戦争の悲劇、そして平和について考えていきます。

しかし、戦争教材を扱う際に難しいのは、子供たちの「戦争」に対する認識に差があることです。

戦争当時の状況等について正しい理解がないと、登場人物の心情などに迫ることができません。

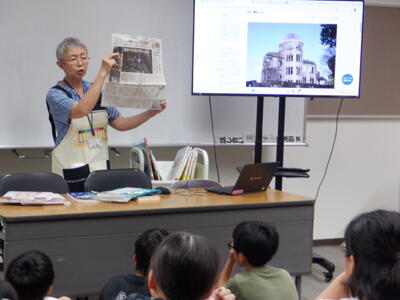

そこで、今朝の「潤いの時間」に学校図書館司書から戦争に関するブックトークを行っていただき、5年生が戦争についての知識を得る方法を学ぶ機会を設定しました。

3年生で「ちいちゃんのかげおくり」、4年生で「一つの花」を国語で学習している子供たち。

学校図書館司書から紹介を受けて、「懐かしい~」との声も聞かれます。

「はだしのゲン」、「火垂るの墓」など、子供たちがよく知っている本の紹介もありました。

デジタル化が進んだ現在では、得られる情報は図書資料からだけではありません。

新聞やインターネットの紹介を含めた話がありました。

ただ、様々な情報ソースがあるので、正しい情報を選択する力も必要です。

最後の感想では、

5年生A「もともと戦争のことには関心があったけど、今日の話で、もっと興味が湧いたので、いろいろな本などを読んでみたいです。」

のような発言もありました。

図書室には、戦争に関する本の特設コーナーも設けられています。

戦争について知ることは、同時に平和について考えること。

いつまでも平和な世の中が続くよう、5年生たちも学びを深めてほしいものです。【校長】

右見て、左見て、もう一度右を見て・・・

9/21~30までは秋の交通安全運動期間です。

本校は高幡不動の駅前に立地し、人通りが多いうえ、学区内には大きな道路や見通しの悪い交差点などもあります。

校長自身も折に触れ、学区域内をパトロールしていますので、今朝は、子供たちの登校の様子についてお伝えします。

高幡の交差点を渡っているところです。

きちんと手を挙げていて、立派です。

高学年と低学年が一緒に渡っています。

本校は集団登校を行っているわけではないので、高学年が自然に低学年を見守る関係になるとよいと思います。

高幡の交差点には交通安全協会の方々も立ってくださっています。

見通しの悪い交差点には、スクールガードボランティアの方々が見守ってくださっています。

子供たち「今、何時ですか?」

日常的な交流も行われています。

お巡りさんに挨拶しながら渡っていく子供たち。

走ってくる車を止めて、子供たちが安全に渡れるようにしてくださっています。

多くの方に見守られて、子供たちは安全に登校できています。

皆様のご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。

スクールガードボランティアの方からは、右側通行が徹底せず、道いっぱいに広がって歩いている子供たちもいるとのお話を伺っています。

学校でも指導してまいりますが、ご家庭でも子供たちにお声掛けいただけるとありがたく思います。

地域ぐるみで子供たちの安全を守っていきたいですね。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)