文字

背景

行間

2025年10月の記事一覧

4年生 社会科見学(東京都内見学)

天候に恵まれ青空のもと社会科見学出発式が行われました。

予定では有明に10時到着予定です。

3号車の中では、バスレクが始まりました!

バスレクチームの子が今日誕生日だということが分かり、自然とBirthdaySongでお祝いが始まります。前回5年生の引率のときもこのような光景が…ほのぼのします。

写真では、主役が誰だか分からなくなってしまいました(笑)

まだまだバスレクは、続いてます。

そんなバスの中を過ごし、いよいよ有明客船ターミナルに到着いたしました。時間は、予定どおりです。

乗船すると、船で運ばれてくるコンテナの役目、そして、埋め立てされた土地のことなどを説明してくださいます。これこそ、社会科見学です。

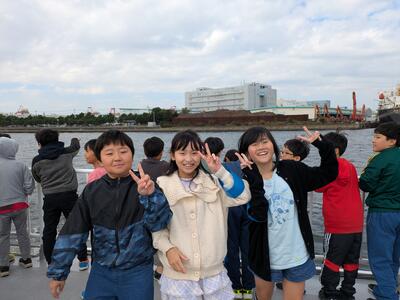

船の上に出ると歓声が上がります。

レインボーブリッジの真下は、より一層の盛り上がり!そりゃあ、なかなか経験できることではありませんからね。

「 東京湾に行ってきたぁ!」と、言いがちですが、それは間違いなことを学びました。ぜひ「今日、どこの海に行ったの?」と、聞いてみてください。正解が答えられるはずです。

さぁ。待ちに待ったお弁当タイムです。

本当に気持ちのいい天気です。

時間がタイトなので、大急ぎで食べます。

こののんびりした雰囲気から混雑が予想される浅草へ。いざ、出発です。

浅草寺に到着いたしました。ここからは、グループで行動します。外国の方が多く、ハロー、ハローと、挨拶をしています。人懐っこく、外国語活動の授業が生きています。

思い思いに楽しみました。

バスの乗車は、決められた場所のみできます。

その前に小学校があり子供たちが「あー!」と…

なんと、浅草小学校「創立152周年」

「潤徳小学校と同じ〜!」

日野市から離れた台東区ですが、とても身近に感じていたようでした。

今から潤徳小学校に帰ります。

朝早くからお弁当等ご用意いただき、ありがとうございました。

タグラグビー教室

今日は、3年生を対象としたタグラグビー教室が開かれました。

教えていただく講師の方々は、地元のラグビーチーム、日野レッドドルフィンズの選手、スタッフの皆様です。

実際に日野レッドドルフィンズの試合を見に行ったという子たちもおり、講師の方々も喜んでおられました。

タグラグビーは、タックルのような身体接触を行わず、安全にラグビーの楽しさを味わうことができるように考案されたゲームです。

子供たちは、腰に「タグ」を付けます。

このタグが相手に取られたらタックルされたことと同じという扱いになります。

まずは、1対1でタグを取り合う練習をします。

手をつなぎながら激しい攻防戦が行われます。

基本を理解したところで、ミニゲームを行います。

攻めと守りに分かれ、攻め手はラグビーボールを持ち、トライゾーン目指して走ります。

守り手は、そこまでにタグを取れば成功。取れなければ攻め手のチームに1点が入ります。

周りからは大きな応援の歓声が上がり、にぎやかな時間となりました。

10月ですが、朝夕はかなり寒くなってきました。

タグラグビーで思いっきり体を動かして、子供たちの体も温まったようです。

日野レッドドルフィンズの関係者の皆様、ご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

子供たちがつくる授業 2年『お手紙』ー研究推進委員会

10月1日に引き続き、今年度3度目の研究授業を行いました。

潤徳小学校では、第4次日野市学校教育基本構想を受け、「子供たちがつくる」教育活動の具現化を図っています。日々の授業の中でも「子供たちが能動的に学び、他者の考えを認め合い、交流する」場面をつくり出すことができるよう、今年度は以下の研究テーマのもと、授業改善を推進しています。

ファシリテーターとしての教師の役割

~子供たちがつたえ、つなぎ、つくりあげる授業~

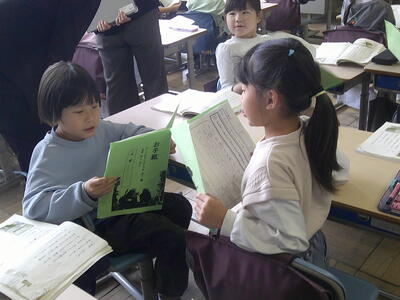

第3弾として、第2学年国語「お手紙」の授業が行われました。子供たちは、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像し、自分の考えを友達に伝え合っていました。

「うんうん」

「分かる」

「たしかに!」

あたたかい聞き合いの姿勢がたくさん見られました。

授業の様子をお伝えします。ぜひご一読ください。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】話し合い、深まる!

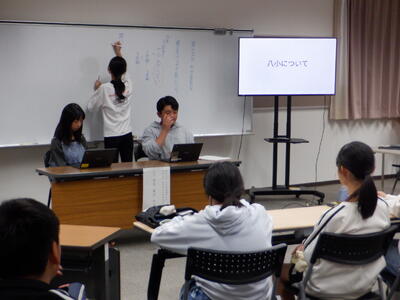

昨日、本校の児童会本部役員会の委員長、副委員長と八小の代表委員会の委員長とが「潤八なかよし大作戦」について協議を行いました。

今日の昼、「中央委員会」(児童会本部役員会と各委員会委員長による会議体)が開催され、予定されていた議題に加え、八小からの「潤八なかよし大作戦」の提案について説明がありました。

「潤八なかよし大作戦」に関する本校の取組、八小の取組については、了承が得られ、具体的な準備を進めていくことでまとまりました。

中央委員会終了後は、各委員会の委員長が退室してから児童会本部役員会の子供たちがそのまま残り、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「潤八なかよし大作戦」、「MJリターンズ!」、「潤フェス×クリスマス」の担当に分かれ、引き続き、話し合いが行われました。

一方、同時刻、図工室では各たて割り班リーダーが構成員となる「展覧会実行委員会」が開催されていました。

今日は、話し合いというより、作業が行われています。

先日のたて割り班活動で、たて割りとして展覧会に関わっていくことが話し合われたので、今日は、その先の作業に進みつつあるようです。

「・・・the sea」

何か、「海」に関わる紙を作っている子たちがいますが・・・

来週、そのことが明らかになっていくようです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成否は、こうした見えないところでの話し合いや作業にかかっています。

実際の社会でも、派手なプロジェクトの裏側では地道な会議や作業が行われているわけで、本校では、こうしたプロセスを重視しています。【校長】

【潤八】【デジこれ】潤八×ICTで質の高い授業を!

2学期からスタートしている「潤八なかよし大作戦」。

両校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」を推進する観点から、共同イベントの計画等に目が向きがちですが、もう一つ大事なねらいとして、「共同授業」の実施があります。

本校は一昨年度まで、熊本県の山都町立潤徳小学校と「東西潤徳小学校コラボレーション」に取り組んでいました。

日野市、そして本校と全く環境の違う九州の学校との交流は驚きの連続であり、「共同授業」を行った際も、その「違い」についてピックアップする内容が多く見られました。(一例は、こちら)

しかし、「共同授業」を行う際の課題もありました。

他県ですので、児童が使用する教科書や個人端末の機種が違うこと、スクールバスの運行の関係から、本校と生活時程が違うことなどです。

ですから、「共同授業」の実践は、イベント的な側面があり、日常的な授業の交流は難しい面がありました。

しかし、八小は、同じ市内ですから、上述の課題はほとんどクリアされます。

また、同じ地域内の学校同士のため、社会科、総合的な学習の時間などでは、両校で同一の学習課題を設定し、学びを深めることも可能です。

ですから、日常的な授業の交流につなげやすい環境といえます。

特に3年生は、社会科で日野市のことについて学習します。

つまり、本校も八小も「共同授業」を進めやすい学年なのです。

このこともあり、本校の3-4と八小の3-1の子供たちは、先行して「共同授業」に取り組み始めています。(詳しくは、こちら)

久し振りに八小の3-1の子たちが画面に映って、歓声を上げる本校の3-4の子供たちです。

授業ですから、本校の日直の児童が代表して号令をかけます。

3-4日直「これから、2時間目の授業を始めます。」

両校3年生「よろしくお願いします。」

今日の授業の内容は、先月、「阿川園」を訪問し(詳しくは、こちら)、梨の栽培について学んできたことを八小の児童に伝えるというものです。

本校から「阿川園」には徒歩で行けますが、八小からは徒歩で行くには難しく、日野市の農業について学習している八小の子供たちにとっては、ほとんど知らない内容と思われるので、学びを深めることにつながるはずです。

こうして、グループごとに交流を開始します。

先月、初めて交流した際、Chromebookの小さな画面だけでは、グループ全員が画面を見ながら話すことが難しいという大きな課題が見付かりました。

そこで、本校が東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び(デジこれ)推進地区」実践校の指定を受けたことに伴う予算で購入したモニター(詳しくは、こちら)をフル活用し、端末の小さな画面をのぞき込まなくても交流しやすいよう、改善を図りました。

両校児童とも、端末使用のスキルアップが図られています。

Google Meetの接続は自分たちで行っています。

本校3年生A「すみません、カメラONにしてもらえますか?」

本校3年生B「これから発表するので、マイクをOFFにしてください。」

画面越しにコミュニケーションをとりながら調整していきます。

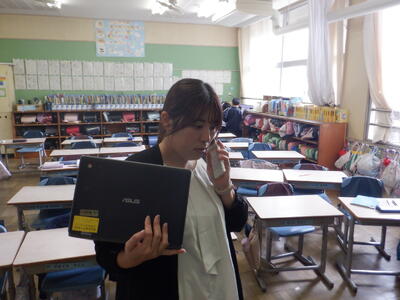

でも、オンラインにはトラブルがつきもの。

なかなか、画面が映らない班もあり、こうした時は、担任同士が電話で連絡を取り合って状況を確認しています。

急にアナログに戻ります。(苦笑)

「デジこれ実践校」ですから、ちょっと近未来的な取組も進めます。

日野市では、授業支援ソフトとして「ミライシード」を導入しています。

その中の「ムーブノート」の機能を使い、本校の3年生たちは、「阿川園」で学んだことを電子メモにまとめています。

それを「画面共有」しながら、八小に説明しています。

八小の子たちも同じ電子メモを見ながら説明を聞くことができるわけです。

当然、交流ですから、八小からもアプローチがあります。

八小3年生A「梨の木って、どんな木ですか?」

本校3年生C「普通だけど・・・あ、梨が取りやすいように、枝が針金に絡まっています。」

八小3年生B「梨の花は何色ですか?」

本校3年生D「白い色です。見学したときはあまり咲いていなかったけど、春は白い花でいっぱいになるそうです。」

ひととおり発表を終えると、フリータイムになります。

本校3年生E「八小では、どんな勉強をしていますか?」

八小3年生C「国語は『ちいちゃんのかげおくり』です。」

本校3年生たち「おぉ、同じ~!」

同じ市内ですからねぇ・・・。

だんだん、くだけた質問も。

本校3年生F「運動会、どっちが勝った?」

八小3年生D「白組!」

互いに喜ぶ白組の子たち。

こうして、学びも友情も深めることができました。

八小の子たちからは、梨の育て方がよく分かったなどの感想が寄せられていました。

最後に手を振り合って交流終了です。(八小から見た交流の様子は、こちら)

ちなみに、「電子メモ」には、八小からのリアクションも付けることができます。

自分のまとめた「電子メモ」に「拍手」のリアクションがついていないか、何回も見直している子もいました。

今回は、本校からの発表でしたが、今後、八小からの発表も計画されています。

だんだんとスキルアップし、充実した「共同授業」につなげてほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)