文字

背景

行間

2023年5月の記事一覧

セーフティ教室(1〜4年)

本日(5月16日)、2校時に1・2年生、3校時に3・4年生のセーフティ教室を体育館で行いました。

講師に日野警察署の皆様をお迎えして実施いたしました。

<1・2年生>

<3・4年生>

大切な命を守るための約束「いかのおすし」について、動画を視聴したり、日野警察署の方のお話を伺ったりして理解を深めました。

【いかのおすし】

いか・・・いかない

の・・・・のらない

お・・・・おおごえをだす

す・・・・すぐにげる

し・・・・しらせる

大きな声で助けを求める方法や逃げ方、防犯ブザーの扱い方などについて、発達段階に合わせて具体的にお話をいただきました。

セーフティ教室(5・6年)

東京都の公立学校では、非行防止や子供たちが犯罪の被害にあわないための指導を行うセーフティ教室を実施しています。

こうした児童の安全を守るための取組は、保護者等の皆様のご協力が欠かせません。

本日は、学校公開で、多くの保護者等の皆様にご来校いただけることもあり、5・6年生がセーフティ教室を実施しました。

【5年生】

5年生は、SNS等の扱い方について考える授業に取り組みました。

次の3本の文部科学省の動画教材を見ながら、意見交換を行いました。

①「ゲームに夢中になると」

(概要)ビデオに出てきた主人公の子は、母親と「毎日、1時間以内」という約束で新しいゲーム機で遊び始めたものの、オンラインゲームで友達と協力しているうちに、だんだん、深夜までゲームに没頭するようになり・・・

子供たちのほとんどは、ゲームをして遊んだことがあり、かなり多くの子が自分専用のゲーム機を持っているようです。

オンラインゲームは、自分だけでなく、友達等と連携して遊ぶため、途中で抜けられなくなったり、ゲームが中心の生活に陥ったりしがちです。

こうした生活を続けると、心と体の健康を崩します。

決めた約束は守るという強い意志と保護者等の周りの方の声掛けが大事です。

「ゲーム依存」にならないよう注意する必要がありますが・・・主人公の子に共感的な態度を示している子がいるのが気になります。

②「そのページ、確認しなくて大丈夫?」

(概要)無料占いサイトのページを見ていた主人公の女子が、ページ内で氏名や電話番号、メールアドレス等を入力すると、次の日から大量のメールが届くようになり・・・。また、もう一人の主人公の男子が無料アプリのインストールをしていると、支払い請求の画面が表示されるようになり・・・。

「無料」の言葉にひかれ、利用規約などを確認しないまま、個人情報を知らせたり、アプリのインストールをしたりすると、思わぬトラブルにつながることがあります。自分だけで判断しないことが大切です。

③「ひとりよがりの使い方にならないように」

(概要)SNSで友達と交流していた主人公の子は、友達と「3分以内に返信する」約束を交わしたが、食事中にもスマホを離さないことから母親からスマホを取り上げられてしまい、約束を守れなくなった。すると、次の日、登校すると、友達から無視され・・・

動画にかなり感情移入する子が多く、身近な経験があるようです。「取り上げた母親が悪い」という子もいましたが、いかに友達との人間関係が最優先になっているかが分かります。

3本の動画とも、子供たちは強い関心をもって見ており、「自分事」として考えていたようです。

それだけ、SNSが子供たちの身近な存在になっているようですが、子供たちだけでは解決できないことも多いはずです。ゲーム機やスマホ等は大人が買い与えるものです。使い方についても、きちんと話し合い、日々確認することが大切だと思いますので、保護者等の皆様のご協力をお願いいたします。

【6年生】

6年生は、「東京日野ライオンズクラブ」の皆様を講師にお迎えして、薬物乱用の害について考えました。

まずは、体育館に展示された薬物の種類や影響などについて理解を深めます。

続いて、薬物が身体にどんな悪影響を及ぼすのか、どのように誘われるのかなどについて、映像で学習します。

講師の先生からお話を伺います。

講師の先生「82-12=70 この意味が分かりますか?」

日本人の平均寿命の82年間から6年生で薬物に手を出してしまうと、残りの70年間は人生を棒に振ってしまうという重いお話でした。

いったん、薬物に手を染めてしまうと、脳の機能は戻らず、まっとうな生活が送れなくなってしまうのです。

講師の先生から、薬物中毒になった方の手紙を見せてもらった子供たち。

漢字がほとんど書けなくなり、大人にもかかわらず、ひらがなだらけの手紙を見て、子供たちの表情も真剣になっていました。

自分はそのつもりがなくても、言葉巧みに薬物を誘ってくるケースが多くあることを学び、子供たちも、あらためてその危険性を認識していました。

昨日、今日と、学校公開が行われましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが変わったこともあり、今回は「日野市市制60周年 開校150周年記念学校公開」として、3年ぶりに制限なしの公開といたしました。

本校の保護者の方に加え、本校に入学予定の保護者の方、地域の方にもたくさん本校においでいただき、感謝申し上げます。

さらに、本日、本校のホームページの閲覧数を示すカウンターの数が300万件を超えました!

これは、市内の小学校の中で最多の閲覧数です。

本校のホームページの「学校日誌」は、2015年の3学期から始まった記録になっていますが、この1年間だけで100万件以上のアクセスをいただいております。

多くの方に、本校の教育活動に関心をもっていただき、大変ありがたく感じています。

これからも、旬の話題をお届けしたいと考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

学校説明会開催

本日(5月13日)の正午より、体育館で新1年生保護者を対象とした「学校説明会」を開催いたしました。

<体育館入り口からの学校説明会の様子>

体育館内の入り口上部に掲げられている額は、明治11年に潤徳小学校の前身となる「潤徳学校」の新校舎落成を記念して、神奈川県令(現在の知事)である野村靖氏から寄贈されたものです。欅(けやき)の一枚板でできているそうです。

<体育館後方からの学校説明会の様子>

<校長挨拶の様子>

本校の学校キャッチコピー「笑顔招福~SMILEFUL150years潤徳小~」や1年生の様子について、スライドや動画を活用した説明がありました。

校長挨拶の後には、本校の行事や生活指導、特別支援等について、主幹教諭からご説明申し上げました。説明の中で、一部動画を活用しましたが、その動画作成には代表委員に協力してもらいました。代表委員の皆さん、ありがとう!説明会の後、お集まりいただいた皆さんから拍手をいただきましたよ♪

30分という短い時間ではございましたが、少しでも本校の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです。雨の中にもかかわらずお集まりいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

開校記念朝会開催

開校150周年を迎えた今朝、全校児童が一堂に会し、「開校記念朝会」を開催しました。

児童の多くは、本校のオリジナルマスコットキャラクター入りオリジナル「開校150周年記念Tシャツ」を着用し、潤徳小学校150歳の誕生日をお祝いしました。

<けやきの木付近から撮影した朝会の様子>

<南校舎3階から撮影した朝会の様子>

<校長先生のお話>

<1年生 レッド>

<2年 サンセットオレンジ>

<3年 ブライトグリーン>

<4年 グリーン>

<5年 ターコイズ>

<6年 ミディアムブルー>

<教職員 メトロブルー>

教職員を代表して、斉藤校長先生が着用している様子を撮影いたしました。

<保護者・学校評議員 ライトパープル>

全校児童が声を合わせて「潤徳小学校150歳、おめでとう!」と唱和しました。

全員で「おめでとう!!」をした後、子供たちから自然と拍手が沸き起こりました。

本日に限らず、今年度は周年に関わる様々な取組を企画していますので、楽しみにしていただければと思います。

潤徳小学校150周年開校記念日

本日(令和5年5月12日)、本校は開校150周年を迎えます。

この記念すべき本日と明日の2日間は、「日野市市制60周年・開校150周年記念学校公開」となります。

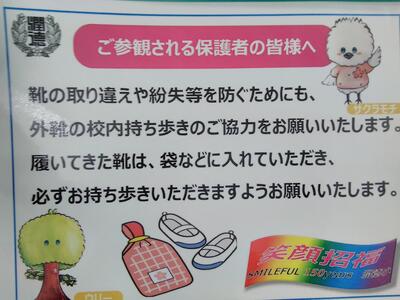

ご来校に際し、「名札」と「上履き」、「外履きを入れる袋」のご持参をお願いいたします。人数の制限を設けておりませんので、多くの皆様にご来校いただくことになります。防犯の観点から「名札」の着用のご協力をお願いいたします。外履きは、紛失や取り違えを防ぐために、手元に持って参観をお願いいたします。

また、自転車でお越しいただくことができます。正門近くの駐輪場か校舎北側校地内駐輪スペースをご利用ください。なお、校舎北側は、給食の食材や教材等の搬入車両が出入りします。白線内に駐輪いただくとともに、なるべく脇にお寄せいただくよう、ご協力をお願いいたします。

<正門近くの駐輪場>

<校舎北側校地内に設置した駐輪スペース>

保護者や地域の皆様のご来校を心よりお待ち申し上げます。

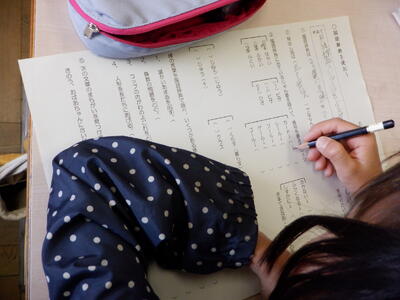

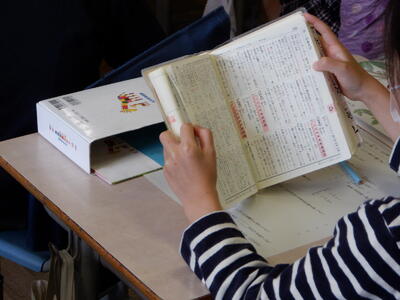

めざせ!1/36500

3年生の教室に入ると、モニターに、「めざせ!1/36500」と映っていました。

担任「この1/36500は、何を表しているでしょうか。」

いつもは活発に手を挙げる3年生たちも、ちょっと予想がつかないようです。

「国語辞典に関係あるのかなぁ・・・」というつぶやきが聞こえます。

担任「実は、先生の持っている国語辞典にのっている言葉の数なのです。」

数の大きさに驚く子供たち。

担任「これだけたくさんある言葉の中から、調べたい言葉を見付ける方法を考えましょう。」

今日の授業は、国語の「国語辞典を使おう」の学習です。

国語辞典を開くと、50音順に言葉が並んでいることは子供たちもすぐ気付きます。

しかし、そう単純ではありません。

最初の文字が同じときは、2文字目の50音順で比べます。

「ひざ」、「ピザ」、「ビザ」のうち、一番最初に出てくる言葉はどれでしょうか。

3年生も大いに迷います。

3年生A「あ、『ピザ』見付けた!」

などと、宝探しのように喜ぶ3年生たち。

最近は、分からない言葉があると、すぐに「ググる」ことが多くなっていますが、手元に国語辞典を置き、すぐに調べられるような習慣をつけたいものです。【校長】

米作りスタート!

5年生は、今年度も水辺の楽校の皆様のご協力を得て、米作りに挑戦します。

まずは、今日は米作りの第一歩、種もみをまく作業を行います。

最初に米作りの心構えを教わります。

日野は米作りの盛んな場所で(例えば、「豊田」は「豊かな田」ということ)、農業用水も発達していることや、校地内に用水が通っている学校は極めて珍しいことなどを教えていただきました。

苗床に土を均等にならします。

種もみをていねいにまきます。

水やりも種もみが流れないように慎重に行います。

これから、毎日、水やりを行い、発芽を待ちます。

今年は豊作になるでしょうか。

水辺の楽校の関係者の皆様、ご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

プレルボールにチャレンジ!

3年生A「プレル!」

3年生B「プレル!」

3年生C「キャッチ!!」

謎のかけ声が響きます。

3年生は、体育のネット型ゲームで「プレルボール」に取り組んでいます。

プレルボールとは、「ネット型ゲームの競い合いが行えるよう、ごく軽量のボールを片手や両手ではじいて自陣の味方にパスをしたり相手コートに返したりして、ラリーの続くゲームをする(文部科学省HPより)」ものです。

これでは、ちょっと分かりにくいと思いますので、ちょっと”ググって”みると、「プレルボールは、西ドイツで考案されたスポーツで、互いにボールをバウンドさせて打ち合うハンドテニスの一種」との紹介があります。

小学校では、ざっくり言うと、「バレーボール&テニス」の初級編にあたるゲームの扱いといったところでしょうか。

今日はよい天気。

朝から、3年生の「プレル、プレル・・・」の元気なかけ声が聞こえてきたので、様子を見に行ってみました。

サーブを受けた子が「プレル(「打ちつける」という意味)」と言って、もう一人の味方にバウンドパス。パスを受けた子が別の味方に「プレル」し、3人目の子が「キャッチ」して相手に返します。自陣でボールを3回つなぐところがバレーボールに似ています。

3年生の別の学級では、体育館でプレルボールに取り組んでいました。

今日が1回目とのことで、ゲームのやり方について全員で確認します。

本来は、相手チームには取りにくいように返球します。ここがテニスに似ているのですが、まだ最初ですので、逆に相手に取りやすいように返球して、お互いに協力してラリーが続くように工夫しています。

とは言っても、初めてなので、なかなかボールがつながりません。

チームのことを考えてパスできるようになると、上達しそうです。

できるだけ、プレルボールが何か分かるようにお伝えしようと書いてきましたが、文才がないこともあり、お読みの方には、ほとんど内容が伝わらないのではないかと思います。。。

今週の金曜日、土曜日は学校公開ですので、機会があれば、ぜひ、実際にご覧ください。【校長】

This is me!

6年生が外国語の授業に取り組んでいました。

様子を見ていると、どうやら自己紹介の準備をしているようです。

3・4年生の外国語活動、5年生の外国語の授業を経て、英語を学ぶのも4年目になりますので、自己紹介も少し複雑なものになります。

名前(My name is ~.)

誕生日(My birthday is ~.)

好きなこと(I like ~.)

できること(I can ~.)

といった基本フレーズに加え、

持っているもの(I have ~.)

得意なこと(I'm good at ~.)

お気に入りの場所(My favorite place is ~.)

などを盛り込み、さらに

「By the way,How about you?」

などと、会話形式にすることも可能です。

個人の自由度が高いので、分からない表現や単語は、翻訳ソフトに頼ることもあります。

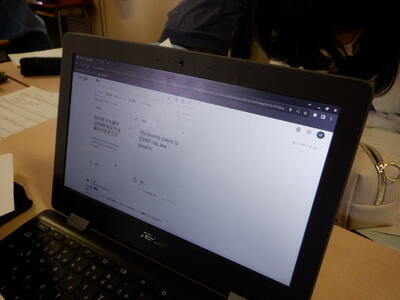

このあたりが、各自が学習者用端末を持っている強みです。

発表内容が固まると、実際に自分の端末のビデオ機能を使って録画の練習を行いました。

本番は、撮影場所を変えたり、紹介したい物などを映したりしてオリジナルの自己紹介を行うようです。

どのような自己紹介になるか、楽しみです。【校長】

天気と気温と折れ線グラフ

大型連休が終わり、学校の日常が戻ってきました。

連休後半は、夏日となる暑い日や、雨で少し肌寒く感じる日もあり、天候の変化が大きくなりました。

4年生は、理科で「天気と気温」を学習しています。

天候によって気温差が大きくなるこの時期は、学習のねらいに迫りやすくなります。

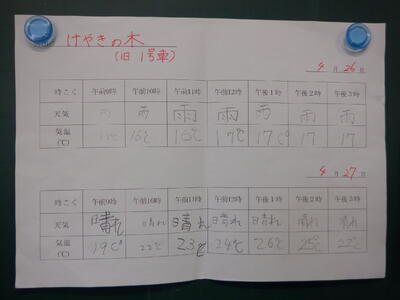

今日、授業を見た4年生の学級では、連休前の4/26(雨)、4/27(晴)に毎時間校庭に出て、測定した気温についてまとめていました。

毎時間の測定結果を表にあらわしますが、なかなか変化の様子がつかめません。

担任「気温の変化の様子を分かりやすくするには、どうすればいいかな。」

4年生たち「折れ線グラフにする!」

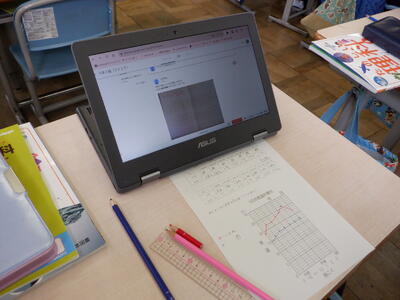

4年生は、理科と並行して算数の「グラフや表を使って調べよう」で折れ線グラフを学習しています。

学んだことを他の教科でも活用できる場面なのです。

雨の日の気温を青い線、晴れの日の気温を赤い線で表すと、変化の違いは一目瞭然。

4年生A「朝は気温が低く、昼は気温が高い。」

4年生B「雨の日は、気温の変化があまりない。」

ただ、この授業は理科ですから、その変化の違いについて考察することが大事です。

子供たちは意見を出し合いながら、日照時間の差が気温の変化に結び付いていることなどをまとめていました。

隣の4年生の学級では、算数で折れ線グラフのまとめを行っていました。

算数の教科書にも、ある日の1時間ごとの気温をまとめた表が載っていましたが、1か所だけ測定できていないところがあり、その場合、どのように折れ線グラフをかけばよいか考えていました。

「予測値」でグラフをかいていくことになるのですが、実際に観察する場合でも、何らかの理由でその時間に測定できないことがあり得ます。

様々な場合を想定しながら、教科を越えて、実際に表やグラフを活用していく力を伸ばしています。【校長】

5月の避難訓練

本日(5月8日)の2校時、給食室から出火したことを想定した避難訓練を行いました。

昨日から降り続く雨で校庭の状況が悪いため、本日は廊下への避難にとどめました。

子供たちは火災発生の放送と先生の指示をよく聞き、速やかに廊下に避難することができました。

人数確認等の後、子供たちは教室に戻り、校長先生のお話を聞きました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生社会:日本の気候編〜

山都町立潤徳小学校とのコラボレーションを始めてから、およそ半年が経ちました。

最初は、互いを知るための行事やイベント交流が中心でしたが、このコラボの真の目的は、交流により、互いの学びが深まること、つまり、授業での交流に発展させることにあります。

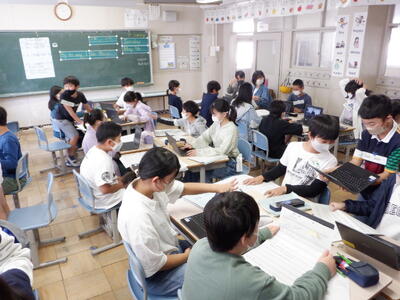

今日は、本校の研究主任が、研究主題「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~」に迫るため、山都・潤徳小の協力を得た授業に取り組みました。

5年生の社会科の授業です。

「わたしたちのくらしと国土」について学んでいる子供たち。

日本の気候と地形についても学習していきます。

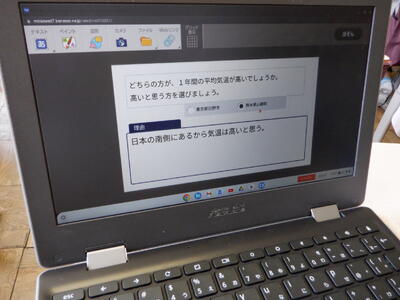

担任「熊本県山都町と東京都日野市、どちらの平均気温が高いでしょうか。」

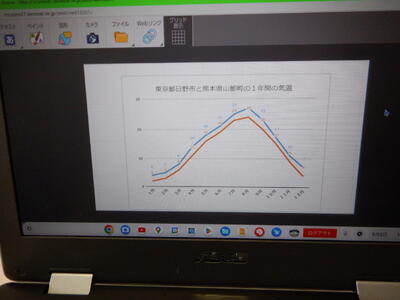

日野市の1年間の気温のグラフを確認しながら、子供たちに予想させます。

子供たちはタブレットに自分の意見を書いていきます。

5年生A「九州は南の方にあるから、山都町の方が高い。」

5年生B「沖縄の方に近いから、山都町の方が高い。」

5年生C「東京の方がにぎやかだから、日野市の方が高い。」

子供たちの大半の予想は「山都町の方が高い」です。

ここで、ゲストティーチャーとして、山都・潤徳小の6年生に山都町の気候について生解説してもらいました。

<春>

・4月になると、ようやく10℃を超えてくる。

・こたつを使っている家庭もある。

<夏>

・30℃以上になる日もある。

・クーラーをつけていない家庭もある。

・山都・潤徳小も最近クーラーがついたばかりである。

<秋>

・9月後半になると一気に涼しくなる。

<冬>

・冬の寒さは厳しく、今年は、-7℃になったときもあった。

・先生たちが出勤するとき乗ってくる車は冬用タイヤを使っている。

・大雪はないが、積雪があると、スクールバスが動かなくなる。3日くらいは臨時休校になる。

<全体>

・熊本市より気温が低いことを生かし、有機農業が盛んである。

・宮崎県側を台風が通ることがあっても、九州山地に遮られ、山都町への影響は少ない。

今年度、山都・潤徳小には5年生が在籍していないので、6年生に協力してもらいましたが、どの子もしっかりと発表していてとても立派でした。

いつもだとにぎやかな交流になるのですが、今回は、本校の5年生も、山都・潤徳小の6年生の説明を真剣に聞いて、一生懸命メモをとっていました。

担任から、山都町と日野市の平均気温を比較したグラフの配信を受け、日野市の方が気温が高いことを理解した子供たち。

社会科の授業として大事なのはここからで、南にある山都町の方が気温が低い理由をグループで相談します。

・東京の方が太陽に近いから気温が高い。

・風は西から東に吹くから、最初に風のあたる九州の熊本が寒い。

・山都町は、山がいっぱいあって、太陽の光を遮るから涼しい。

・山都町は、九州山地に守られて、じめっとした日が多いので気温が低いが、東京はからっとした日が多く、暑い。

・東京は都会のせいで、ひたすら暑い。

・山都町は農薬などを農業で使わないので、汚いものが少なく本来の気候のまま。それに比べて東京は汚いものが多く、どんどん気温が上がっている。

子供たちにとって、難問のようです。

5年生D「何で山都町は南にあるのに気温が低いのかなぁ・・・」

校長「きっと、くまモンがいるからじゃない?」

5年生たち「確かに!」

これで納得されても、ちょっと困ります。。。

地図帳で、山都町の標高を確認し、気温と標高の関係について結論を導き出した子供たち。

山都町のおかげで、学習の大事なポイントを理解することができました。

標高約500mのところにある山都・潤徳小。

校長「去年、高尾山遠足に行ったとき、頂上は少し涼しくなかった?」

子供たち「そういえば、そうだったなぁ。」

地図上だけでは分からない、リアルな日本の他の地域の様子について、山都・潤徳小の子たちから学ぶことができました。

日本で、いや、世界で一つだけの授業を創造できるのが、「東西潤徳小学校コラボレーション」。

これからも、様々な授業の可能性を探ってみたいと思います。

ただ、少し気になるのが、「熊本県」ではなく「態本県」と書いている子たちが見られること。

47都道府県については、4年生のときに学習済みです。

パートナーの県名はちゃんと書けるようにしましょう・・・【校長】

(山都・潤徳小の6年生の様子は、こちら)

臨時児童朝会開催

本日(5月2日)の朝の時間、5類感染症へ移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について子供たちに周知を図るために、臨時児童朝会を開催しました。

臨時児童朝会は、ICT機器を活用し、オンラインで開催しました。

保護者の皆様には、本日9:00にC4th Home&Schoolでこの件に関わるお知らせを送付いたしましたので、ご確認いただけると幸いです。

また、ゴールデンウィーク中のけがや事故に気を付けるよう、生活指導主任から子供たちに話をしました。皆様のゴールデンウィークが、「笑顔招福」なものとなりますように願っています。

お仕事頑張ります!!

今日は、5月の委員会活動の日です。

4月は、組織決めを行う委員会が多かったのですが、今回からは、具体的な仕事を行う委員会が増えています。

図書委員会の児童は、各学級の学級文庫の入れ替えの作業を行っていました。

市内の図書館にはリサイクル本があって、本校の学級文庫にはそのリサイクル本が活用されています。

集会委員会では、全校で楽しめる遊びについて相談が行われていました。

本校のエンターテイナーたちですから、どんな企画になるか楽しみです。

整美委員会の児童は、清掃用具入れの点検用紙を貼りかえる作業を行っていました。

整美委員に注意されなくても、いつもきれいに整理整頓されているとよいのですが・・・。

保健委員会と給食委員会の児童は、委員会発表の内容について協議を行っていました。

クイズなどを入れて、分かりやすい発表になるように工夫しているようです。

エコ委員会では、集まったベルマークを企業・団体ごとに仕分けをしていました。

細かい作業ですが、黙々と取り組んでいます。

自分の仕事が学校をよくするために役立っているという誇りをもって、委員会活動の仕事にしっかり取り組んでほしいと願っています。【校長】

全国学力・学習状況調査

本日(5月1日)、6年生は、全国学力・学習状況調査の「児童質問紙調査」をオンラインによる回答方式で実施しました。使用した端末は、いつも日常的に活用しているchromebookです。

子供たちは、慣れた手つきでカメラアプリを起動し、QRコードを読み取っていました。

ログインの後は、担任の先生の指示に従って、児童質問紙調査に取り組みました。

質問文をよく読み、質問に対し、当てはまる回答を選んで、慎重にクリックしていました。

(2016年4月から2018年3月まで)