文字

背景

行間

2022年12月の記事一覧

1・2年生のおもちゃランド【やっぱり、異学年交流って、いいですねぇ】

先日、2年生が1年生を招待して開催した「おもちゃランド」の様子をお伝えします。

2年生の生活科では、身近にある材料を利用して、友達と相談したり、自分なりに工夫したりしながら、おもちゃを作る学習をします。10月から何を作ろうか考え、材料を集め、作ったり、友達同士でアドバイスし合ったりしながら、1年生に楽しんでもらえるおもちゃを試行錯誤しながら作ってきました。

そして12月16日、いよいよ本番の日がやってきました。

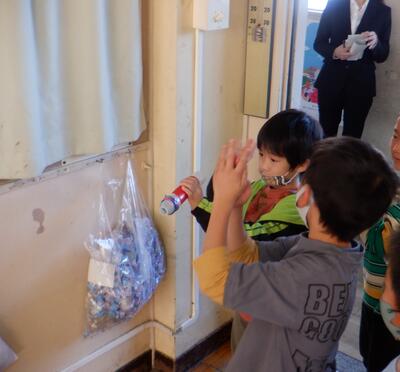

筒に入ったプラスチック容器を後ろから押して、ポン!とロケットのように跳ばすおもちゃ。

「こうやって、ポン!って思い切り押してみて!」

パタパタうちわであおいで、紙袋の魚を走らせるおもちゃ。

「そうそう、その調子!」

段ボールで作ったダイナミックなコース。頑張って作ったことが伝わってきます。「やってみたい!」とたくさんの1年生が集まってきました。

こちらは魚釣りのグループ。

「今からタイムをはかるからね、じゅんびはいい?」

時間内に何匹とれるか、ルールを工夫したようです。1年生、たくさん取るぞと真剣なまなざし。

ビー玉迷路です。トンネルや、坂道や、障害物があって、楽しんで遊べるように工夫してあります。

「あともうちょっと!がんばれがんばれ」

1年生2クラスずつ順番に来てもらい、2時間のおもちゃランドが終了しました。

「あ~がんばりすぎて疲れちゃった!」

「まだやりたい!」

「緊張したけど、1年生が喜んでくれて良かった!」

「1年生の思い出になるようにって、すごく頑張った!思い出になったと思う!」

清々しい顔の2年生でした。

1年生は教室に戻った後、

「やっぱり2年生ってすごいなあ。」

と話してくれていたそうです。

2年の担任は

「やっぱり、異学年交流って、いいですねぇ」

と異口同音で振り返りました。普段見られないような子供たちの姿が、そこにあるからです。

2年生の頼もしくて、優しくて、いつもよりちょっとだけ大人びた顔つきに、こんな表情も見せるのかと、担任たちも驚きました。そして、遊んでいる最中にも、より楽しめるようにルールを工夫したり、1年生が持ち帰れる手作りのお土産を作ったりする主体的な姿に感心しました。

1年生の担任は、お兄さんお姉さんの話をよく聞いて順番を守って仲良く遊ぶ姿に、感心したそうです。

そして、次の日、2年生の教室にはちょっとしたサプライズがありました。

1年生からのメッセージです。

「あ!僕のおもちゃについて書かれてる!」

「うちのおもちゃ、結構人気じゃん」

嬉しそうな顔です。

1年生が感謝の気持ちをもって、一生懸命書いてくれたことが伝わってきました。

この日を迎えるまで、たくさん試行錯誤してきました。喜んでもらえて、本当に良かったね、ともう一度2年生の子供たちをたくさん褒めました。

今日の学びを糧に、さらに頼もしく成長していってほしいと思います。

電気の通り道

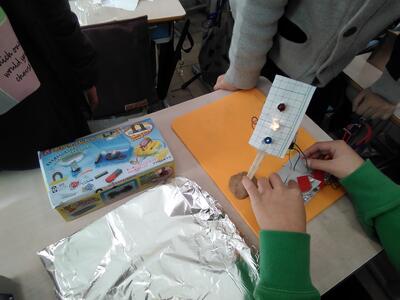

3年生は、理科の学習で、乾電池に豆電球をつなぎ、電気を通すものと通さないものがあることや、電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があることなどを学んでいます。

今日、授業の様子を見た学級では、この性質を使った工作をしていました。

信号です。ちゃんと、「青・黃・赤」で色分けされて点灯します。

ドラゴンです。口の中が光り、火を吐くように感じられます。

動く灯台です。土台の紙の上についているアルミホイルの上を通るときだけ通電するので、灯台の明かりが点く仕掛けです。

子供たちの発想力には感心させられます。

電気の性質を理解した子供たち。ミニクリスマスイルミネーションなどに挑戦してみても面白いかもしれませんね。【校長】

子供は風の子

今朝、学区内を自転車でパトロールしていると、何人もの登校中の子供たちから、「校長先生、氷!」と話しかけられました。

それもそのはず、今朝の日野の最低気温は−1℃とのこと。(体感的には、もっと寒いくらいに感じましたが…。)

しかし、子供たちは、学校で元気に活動しています。

ちょっと、体育の様子をご紹介しましょう。

1年生、みんなで、うさぎのようにジャンプです!

次回のワールドカップでアルゼンチン撃破をねらう2年生、「潤徳のメッシ」こと校長(自称)と真剣勝負です!

4年生はポートボールです。シュートをナイスブロック!

6年生は、東京五輪で正式種目となった、バスケットボール(3x3)に取り組んでいました。

2学期も今週を残すのみですが、体調を崩して欠席している子も増えてきています。「子供は風邪の子」とならないよう、食事・睡眠・運動に気を付け、健康維持に努めてほしいと思います。【校長】

帝京大学の学生による児童観察2

11/30付けのホームページの記事で、帝京大学の学生による1回目の児童観察の様子についてお伝えしました。(その時の記事は、こちら)

今日は、2回目の児童観察日です。

まずは、朝のうちに、時間割などを確認して、観察の予定を立てます。

今日は、2年生が1年生を招待して一緒に遊ぶ、生活科の「おもちゃランド」が開かれたので、自然に学生たちも集まってきます。

観察中ですが、遊びに誘われる学生たち。

「ゴムでっぽう」で、的に当てる様子を見ています。

学生の様子を見に行ったはずなのに、結局、我慢できず、一緒に遊んでしまう校長。

6年生が算数で「年代別のインターネット利用率」などのグラフを見て、自分の考えを発表し合う場面を興味深く観察しています。

休み時間の「なわとび週間」の様子を見る学生。「私の小学生の時もありました。」とのこと。

午後の授業のない学生は、子供たちと一緒に給食です。

給食後に「質問タイム」になる学級も…。

この2回の児童観察が、大学での学びにつながることを願っています。【校長】

(児童観察後、大学の担当の先生から、メールをいただきました。大学では、児童観察で学んだことを下の写真のように、グループワーク等で活用しているそうです。)

戦争体験伝承者による学校平和講話会

日野市では、今年度、「戦争体験伝承者による学校平和講話会」を各学校で実施しています。

今日の5時間目は、5・6年生を対象に本講話会が開催されました。

1945 年(昭和 20 年)3 月 10 日未明、東京の下町をたった 2 時間半で焦土と化し、10 万人もの命を奪った東京大空襲。

講話会では、被災された方の実体験を基に、伝承者の方がお話をしてくださいました。

お話の中では、かなり生々しい表現や空襲時を描いた絵の紹介などもあり、子供たちも真剣な面持ちで聞き入っていました。

お話の最後には、クイズも入れていただきました。

例えば、「焼夷弾の爆発したときの温度は?」などです。

子供たちは示された選択肢の中から手を挙げていました。

ちなみに、正解は「約800℃」だそうです。

空襲のあった2時間半の間に約32万本もの焼夷弾が落とされたそうです。

特に6年生は、現在、社会科で戦争の時代を扱っているところ。

平和について、この機会にしっかりと考えてほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)