文字

背景

行間

2025年10月の記事一覧

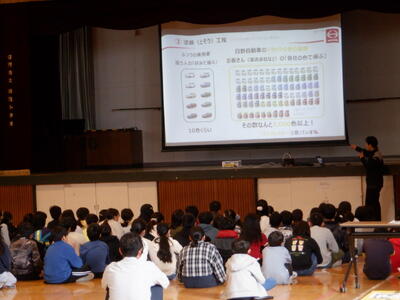

ものづくり教室

社会科で「未来をつくりだす工業生産」の学習を行う5年生。

今日は、日野市を代表する企業の1つである「日野自動車」の皆様にお越しいただき、「ものづくり教室」として、子供たちにトラックの生産を中心に教えていただきました。

たくさんの講師の先生方にご協力いただきました。

まずは、ダカール・ラリーを中心とした日野自動車のトラックの活躍の紹介からです。

そして、設計から組み立て、検査までの一連の作業について細かい説明があります。

トラックを作るためには、たくさんの部品、様々な工程、最新技術が使われていることが分かります。

5年生たちも真剣に話を聞き、「ものづくり」にかける人々の思いや大変さについて理解を深めることができました。

部品の一部をじっくり見ます。

中には5年生の体より大きいものもあります。

触ることもできます。

ドライバー気分になってハンドルを握り、ご満悦の子も。

耐熱服も着せていただきました。

運動会の「心を燃やせ!グレイテストショー丸」のポーズでキメます。(笑)

工具を使ってネジを締めます。

一瞬で締まってびっくりです。

トラックの心臓部、エンジンの説明です。

部品の形も、角張っているとすぐひびが入ってしまいますが、丸みを帯びていると、強い力が加わってもびくともしません。

模型の紙でそのことを確かめます。

思いっきり体重をかけてプレス作業の体験です。

トラックの形をした金型をおみやげにいただくことができました。

我が国の基幹産業である自動車の生産について考えることのできた貴重な時間になりました。

日野自動車の関係の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

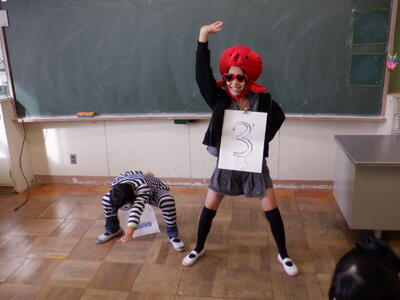

【子供たちがつくる学校プロジェクト】難問!人間間違い探し!!

今朝は、集会委員会による児童集会がオンラインで行われました。

内容は「人間間違い探し」です。

最初に司会からルール説明です。

集会委員が何らかのポーズをとります。

カメラのレンズをいったん隠し、その後、ポーズや身に付けているものがどう変わるかを当てるゲームです。

まずは、1年生問題。

1年生ですから、分かりやすい変化です。

集会委員司会「それでは、1-3の担任の先生、答えをお願いします。」

完全リモートですから、正解もオンラインでやり取りです。

「デジこれ」実践校ですから、集会の形式も近未来を意識したものになっています。

音声からは、1-3の子供たちが大きな声で変化したことを言っているのが聞こえます。

1-3担任「最初は立っていて、後は座っています。」

1-3の子供たちの意見をまとめて、担任が回答です。

集会委員司会「正解です!」

1-3の子たちが大喜びしているのが聞こえます。

2年生問題です。

同じように進行します。

指名されたのは2-2です。

2-2担任「カチューシャが変わりました。」

3年生問題です。

指名されたのは3-1です。

3-1担任「ポーズが逆になりました!」

4年生問題です。

出演者が2人になりました。

指名されたのは4-3です。

4-3担任「一人はソーランの構えをしたままで、もう一人は立ちました。」

いよいよ高学年問題。

5年生問題は、間違ったところが2か所になります。

写真だとじっくり見ることができますが、実際はそれぞれ3秒程度しか映りません。

難度が格段に上がります。

5-2が指名されます。

5-2担任「え、分かんない。どうしよう?」

5-2の子供たち全員で助けます。

5-2担任「一人が眼鏡をとって、もう一人がカチューシャを付けました!」

集会委員司会「正解です!」

5-2のチーム力で正解することができました。

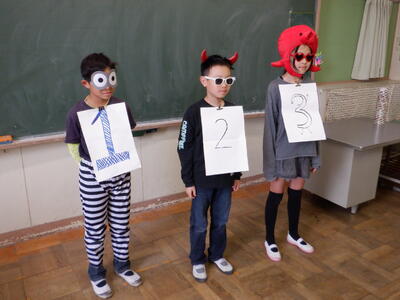

そして、最難関、6年生問題です。

3人登場し、間違いは3か所です。

指名されたのは6-4。

6-4担任「(後の方は)心がきれいになりました。」

正解するのを完全にあきらめています。(苦笑)

結局、ここも6-4の子供たちが助けて何とか正解です。

さて、最後は「視聴者クイズ」ということで。

3か所の間違い、分かりますか?

正解したクラスには、集会委員会オリジナルキャラクター、「あつまるくん」入りのオリジナル参加賞の賞状が渡されるようです。

今回もオンラインを駆使した独創的な集会で、笑顔あふれる1日のスタートになりました。

集会委員の担当児童のみなさん、ありがとうございました。【校長】

明日の潤徳小を担う子供たち

今日の午後は、来年度入学予定の幼児を対象とした就学時検診が行われました。

児童は午前授業で下校。

速やかに各検査用に教室の準備を整えます。

視力測定は正確に距離を測り、会場作りをします。

市教委の方、補助員の方も応援に来てくださいました。

担当の教職員間で綿密な打ち合わせを行います。

全体の司令塔となる保健室では、全体の流れの最終確認です。

外は12月並みの寒さに加え、雨も降っているので、受付は体育館内に変更しました。

まだ、許諾がないため、入学予定児の写真はアップで撮れませんが、元気そうな子たちがたくさん集まってくれました。

来年度以降は、本校のホームページを賑わせてくれそうです。(笑)

校長を見て、ちゃんと「こんにちは」と言うことができる子もたくさんいました。

来年の4月から、本校の新たな歴史をつくってくれることを期待しています!【校長】

【デジこれ】潤徳版くじらぐも

1年生は、国語で「くじらぐも」の物語文を学習しています。

ストーリーは、1年生の体育の時間に白い大きなくじらぐもが現れ、1年生たちと先生を乗せて空を飛ぶという内容です。

通常は、教室で身体表現などをしながら情景を想像していく展開ですが、今年の潤徳小のくじらぐもはひと味違います。

ちょっと薄暗くなった体育館に大きなくじらぐもが浮かんでいます。

それを不思議そうに眺める1年生たち。

子供たちは、「くじらぐも」を音読していきます。

くじらぐも(校長)「ここへおいでよう。」

担任からの要請があり、くじらぐも役は校長です。

1年生たち「よしきた。くものくじらにとびのろう。」

全員で手をつないで、円くなります。

1年生たち「天までとどけ、1、2、3。」

思いっきりジャンプです。

くじらぐも「もっとたかく。もっとたかく。」

応援するくじらぐも。

すると・・・

くじらぐもから見える眺めが、本校の校庭にある「ほほえみの丘」から、学校全体になり・・・

関東地方になり・・・

日本全体になり・・・

何と、宇宙まで来てしまいました!

これには、1年生たちも大興奮!

体育館中に絶叫がこだまします。

実は、このからくりは、2階のギャラリーからプロジェクターで地図を投影しているのです。

Google Earthを使って、潤徳小の上空からズームイン、ズームアウトをすることで、雲に乗っている感じを演出しました。

雲じゃ、宇宙に行けないでしょ・・・

などとツッコんではいけません。メルヘンです。

本校は、今年度、東京都教育委員会の「デジタルを活用したこれからの学び」(デジこれ)推進地区の実践校に指定されています。

デジタルを活用した近未来的な学びを追求しているのです。

最後は、くじらぐもに乗って、ひと休み。

子供たちもくじらぐもと宇宙旅行までできて、大満足です。

校長も無茶振りのくじらぐも役で頑張りました。

何しろ、4クラス分同じセリフを言うので・・・

だんだんと、アドリブ満載の演技になってきました。

アカデミー賞の助演男優賞、ねらえるかなぁ・・・(笑)【校長】

【潤ファミ】町たんけん、挨拶回り

運動会が終わり、2年生は生活科の「町たんけん」の学習に本格的に取り組んでいきます。

グループごとに学校周辺の施設等を訪問し、インタビューなどを行います。そのことにより、そこで働く人との関わりを通して、自分たちの地域や人々のよさを見付けていく学習です。

今回は、昨年度よりご協力いただく事業所等の数が増え、13か所に分かれて活動を行います。

そこで、本校が今年度から潤徳ファンミーティング(コミュニティ・スクール)となり、潤徳ファンの方々にも学校の教育活動に積極的に参画していただく学校になったことを生かし、この「町たんけん」について、「潤ファミ企画」として、子供たちのグループ活動の見守りにご協力いただける方を募集したところ、多くの皆様が応募してくださいました。

早速、見守りの注意点などについて、学年主任の教員と打合せを行います。

2年生全員が校庭に出て、「潤ファミ先生」と顔合せです。

校長「今日は、みなさんのパパやママではなく、『潤ファミ先生』ですから、先生の言うことをしっかり聞いてください。」

けじめが大事です。

こうして、子供たちは各方面ごとに教職員と潤ファミ先生と一緒に出掛けていきます。

しかし、取材する校長にとって、これほど難度の高い校外学習はありません。

一瞬で、子供たちがどこに行ったのか分からなくなってしまいます。

自転車で追いかけていると、高幡の交差点で子供たちを見付けました。

2年生A「これから、お豆腐屋さんに行くの!」

高幡の交差点を渡ったところにある「三河屋とうふ店」に挨拶に行くようです。

今日の目的は、これからインタビューを行うので、施設までの経路を覚え、施設の方に挨拶を行うことです。

高幡不動駅の自由通路のところにも2年生たちが集まっています。

2年生B「高幡まんじゅうのところにあいさつに行くのを待ってるの。」

引率者が限られるため、順番に事業所等に挨拶に行くのです。

ちょうど、高幡不動駅の交番のところに挨拶に行った子供たちと交代するところのようです。

続いて、新井団地の付近を歩いている子供たちを見付けました。

2年生C「石田環境プラザに行くの!」

これから新井橋を渡っていくようです。

そして、大木島自然公園付近で最後のグループを見付けました。

ちょっと遠くの万願寺児童館まで行くようです。

潤ファミ先生方のご協力により、無事に2年生たちは事前挨拶を済ませ、これから本格的にインタビューの準備に入っていきます。

ご協力いただきました、潤ファミ店員、潤徳ファンの皆様、どうもありがとうございました。

2年生は今後、11/18(火)にインタビュー本番を行い、12/11(木)にインタビュー後のお礼の手紙を届けに行きます。

それぞれの活動で潤徳ファンの皆様方のご協力を募集中です。

また、2年生以外も現在、「潤ファミ企画」が続々と立てられています。

1年生・・・生活科見学支援(近隣公園での秋探し) 10/24(金)、10/31(金)、11/21(金)

4年生・・・デフリンピック日本代表選手との交流(本校卒業生の名村選手が来校!) 10/23(木)

白杖体験支援(アイマスクをし、白杖を持って校内の各所を歩く体験) 11/4(火)

基本的には乳幼児連れでもOKですし、直前の申込でも構いませんので、ぜひ、お気軽にご参加ください!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)