文字

背景

行間

2025年10月の記事一覧

運動会の残り火

全学年が表現の演技に取り組むなど、リニューアルした本校の運動会。

1つ前の記事でお知らせした。「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱の取組に加え、展覧会、連合音楽会などの行事に向け、今日から学校は新たな目標に進み始めています。

しかし、これだけ頑張った運動会。

今日は、振り返りの取組も行われています。

何と言っても、「子供たちがつくる」運動会の中心となって頑張ったのが、全学年から招集された運動会実行委員会の子供たち。

今日は解散式ということで、担当教員から感謝の賞状を受け取っていました。

2学期が始まってから毎日のように話し合いを続けてきた運動会実行委員会の子供たち。

間違いなく、今回の運動会の主役です!

小学校最後の運動会を終えた6年生たちも学年集会を開いていました。

学年単独の運動会実行委員たちが前に出て、感想を述べています。

しかし、しんみりしているのはここまで。

6年運動会実行委員A「やっぱり、最後はもう1回踊りたいですよね?」

意外な展開に驚く6年生たちですが、音楽が流れ始めたら止まりません。

体育館が揺れるほどの勢いで最後の踊りを楽しんでいました。

昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」では、当日のライブ中継の録画が流れています。

多くの子が立ち止まって、運動会の思い出に浸っていました。【校長】

【潤フェス】いよいよ「3本柱」が明らかに!

運動会が終わった直後ですが、今朝は臨時の児童集会がオンラインで開催されました。

運動会の振り返りか・・・と思ったら、そうではありません。

今年度版の「潤徳フェスティバル」(略称:潤フェス)の開催告知です!

本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中心的役割を担う児童会本部役員たちは、大きく、3つの役割分担をしています。

第1が「潤八なかよし大作戦」(詳しくは、こちら)

第2が「MJリターンズ!」(詳しくは、こちら)

そして、第3が今回明らかになった「潤フェス×クリスマス」です。

今朝の児童集会は、児童会本部役員の潤フェス担当の子供たちが全て進行、説明をしています。

担当の子供たちは一刻でも早く明らかにしたかったようなのですが、運動会という大きな行事が終わるのを待つように担当教員が説得し、ようやく、今日、計画のお披露目となったわけです。

「潤フェス」とは、自分の好きなことを発表する特別ステージのことです。

休み時間を使って行われるイベントですので、教育課程に位置付かない、本校だけしかない企画で、今回が3回目の開催になります。

個人でもグループでも学級でもクラブ活動としても参加でき、内容も含めて自由度の高いイベントです。

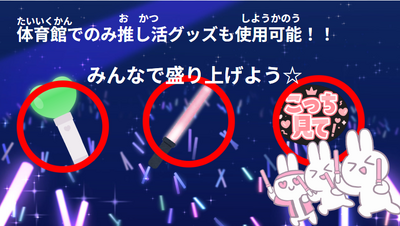

今回は、クリスマスとのコラボということもあり、昨年度、非公式にちらほらと見られた「推し活グッズ」の会場への持ち込みも可能としました。

出場者だけでなく、応援者も盛り上がれるわけです。

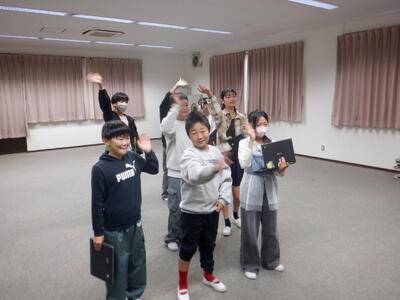

各学級の子供たちも真剣に聞いています。

高学年にとっては、「今年も潤フェスの季節がやってきたか!」という感じで聞いているようです。

早くも出場の意思を示している子供たちも!

今回もたくさんの出場者が期待できそうです。

教育課程に位置付かないため、年度当初の学校行事予定表にも掲載されない「裏イベント」の潤フェスですが、本校の子供たちにとっては、最も盛り上がるイベントとの印象があるようです。

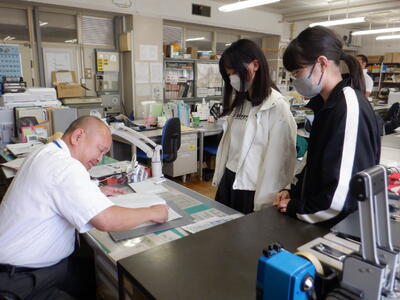

すでに児童会本部役員の担当児童は、およそ1か月前の9/26には、潤フェスの「企画書」について校長を含め、関係教員の決裁をとっています。

やる気満々の潤フェス担当の子供たち。

冬にもかかわらず、潤徳小のクリスマスは熱く燃え上がりそうです!【校長】

全力尽くした運動会

好天に恵まれ、令和7年度の運動会を無事に終えることができました。

応援くださいました、全ての潤徳ファンの皆様に心より御礼申し上げます。

開・閉会式で申し上げたとおり、今回の運動会は「子供たちがつくる世界で一つだけの運動会」、略して「世界一の運動会」にこだわって、子供たちも教職員も努力を積み重ねてまいりました。

潤徳ファンの皆様の応援を受け、校庭で演技をする子供たちからは笑顔があふれ、満足感でいっぱいだったように感じました。

「努力すれば報われる」ということをこの運動会で体感できれば、子供たちの新たな成長につながることと思います。

本校は今年度から、潤徳ファンミーティング(コミュニティ・スクール)として、潤徳ファンの方々も学校運営に参画する学校として新たなステージに上がっています。

ぜひ、潤徳ファンの皆様も運動会に限らず、本校の教育活動に関心をもち、これからも積極的に関わっていただければ幸いです。

運動会という大きな行事は終わりましたが、潤徳小のポテンシャルはこんなものではありません。

今年度後半も「子供たちがつくる」ことにこだわり、「世界一」の学校を目指していきたいと思います。

今後もどうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会⑦

選抜リレー

全校競技

整理運動

閉会式

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会⑥

2年生表現

4年生表現

6年生表現

表示大プログラム係アピールタイム

準備体操・整理運動係アピールタイム

(2016年4月から2018年3月まで)